上 原 貞 治 1. 現代の新しい星表 昨年(2012年)8月に、米国海軍天文台(USNO)から新しい星表UCAC4(USNO CCD Astrograph Catalog)が公開されました[1]。ごく最近、それがWebで無料でダウンロードできることを知りました[2](正式の経路は、天文関係者を通じてDVDで配布しています)。私は天体の位置観測は行わないので、最新の星表データを直接扱うことはほとんどないのですが、今回ふとその面白い利用方法を思いつきました。それは、ウィリアム・ハーシェルのあの有名な「銀河図」を星表データをもとに作製することです。さっそくやってみました。 ここでやったことは、ハーシェルの「銀河図」を再現することではありません。また、ハーシェルが苦労して夜空を見つめ続けた観測をシミュレートしたり、彼の画期的なアイデアによるデータ解析を計算でチェックしようなどという恐れ多いことをめざしたわけでもありません。ただ、現代の星表に彼のアイデアを適用するとどういう結果が得られるかという興味だけです。それでも、それによってハーシェルの研究方法の思わぬ側面が見えてくることがあるかもしれません。

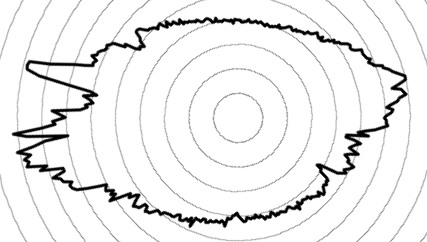

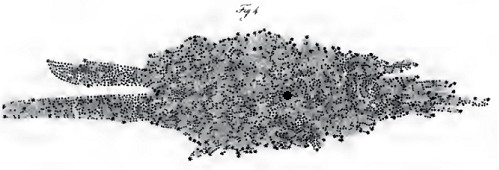

2. ハーシェルの方法 ハーシェルは、恒星天に「ゲージ」(gage、おそらく基準区画を意味するgaugeと同じ意味)と彼が呼ぶ星の計数範囲を数多く設け、そのそれぞれの範囲に観測される星を数えました[3]。そして、その結果を直径15'の視野当たりの数値に換算し、表にまとめました。そのあと彼は、銀河系の形を図示するために、銀河面にほぼ直交する天球面の特定の大円に近いゲージだけを選び、そのそれぞれの星数から対応する方向の銀河系の星集団の「深さ」(星集団の終端までの距離)が求められると仮定しました。つまり、ハーシェルは、この時点で我々の太陽系が大宇宙に孤立した楕円状あるいは円盤状の星の集団に属していると予期していたことになります。 銀河系の縁までの距離を求めるために、ハーシェルは次のような仮定を置きました。1)使用した望遠鏡(いわゆる「20フィート鏡」)は銀河系の端までの恒星を識別することができる、2)銀河系内の星の密度は一様と見なせる。これらの仮定によると、彼の望遠鏡の視野は、地球を頂点とし銀河系の縁を底面とする細長い円錐体内のすべての恒星を見通せていることになります。こうして、彼は見えた星数の立方根(1/3乗)が銀河系の縁までの距離に比例すると仮定しました。この際、彼は絶対的な距離の評価のための検討を行い、距離の計算に多少の補正を行っていますが[3]、形状に大きな影響を与えるものではないので今回の議論ではこの点は省略します。 3. 今回の方法 次に、今回の現代の星表を用いた方法について紹介します。ハーシェルの観測・解析方法に倣ったものですが、彼と同じことをやったわけではありません。それを単純化・理想化した方法というのが適当でしょう。 まず、UCAC4星表に含まれている約1.1億個の恒星のデータから14.5等よりも明るい星を選び出します。UCAC4星表には16等程度までの恒星のデータが含まれていて、16等よりもある程度明るい恒星はすべて含まれていることになっているようです[1]。ハーシェルの観測で何等までの星が見えたかについてはあとで考察します。 ハーシェルが作図対象に選んだ天球面の大円は、赤経124.5度と304.5度で天の赤道と交わり、赤道面に対して35度の傾斜角を持ち、銀河面にほぼ直交するものです[3]。この大円に対応する極の1つは、簡単な計算によって、赤径34.5度、赤緯+55度にあることがわかりますが、そこはカシオペア座とペルセウス座の境界付近の銀河のあたり(二重星団の近く)になります。この極点の赤道座標を1785年分点の値と考え、それを2000年分点に換算し、そこを極とする大円を今回の計数の基準面、すなわち銀河図の断面としました。それはUCAC4で恒星の位置が2000年分点で示されているからです。恒星の固有運動は無視しました。 極点が銀河面付近にあるということは、それに対応する大円は銀河面にほぼ直交することを意味します。この大円から両極方向に±1度の範囲にある星数を、大円に添った角度(方位角)が1度毎の区間に区切って数えました。そうすると360個の星数データが得られます。以上が今回行った計数の方法です。ハーシェルに倣って、区間ごとの星数の立方根が銀河系の端までの距離に比例するという仮定をして作図をします。 4. 今回の図とハーシェルの図の比較 こうして出来上がった「現代のハーシェルふう銀河図」を図1に示します。回転と反転の任意性がありますが、ハーシェルの論文の図(図2[3])のそれに近いと思われる方向に合わせました。図1の方向で、上がかみのけ座あたり、左の二股構造がわし座のへんの天の川、下がちょうこくしつ座のへん、右がいっかくじゅう座あたりの天の川で、全体として二重星団のあたりからケンタウルス座の方向を望んだ図となります。おそらくハーシェルの図2もこれと同じ方向の対応をとっているものと考えます。 一見してわかることは、今回作製した「銀河系」はハーシェルの図に比べてずんぐりしていることです。この直接の理由は、ゲージあたりの星の個数のばらつきが、ハーシェルの測定と今回の計数で違うことによります。この点を調べるためにもとの星数データにあたってみました。ハーシェルのデータの直径15'の視野あたりの星数は、作図に使ったゲージに限ると、最小が2.2で最大が588です。いっぽう、今回の計数では、同じ大きさの視野に換算して、最小が約10で最大が約152です。ハーシェルの計数結果のほうがはるかにばらつきが大きいです。計数する恒星の限界等級の違いがこの原因である可能性を考えましたが、今回の作図で限界等級を13等、12等と明るいほうに変化させても図の形はほとんど変わりませんでしたので、その違いは形にはあまり影響しないようです。 そもそもハーシェルの観測結果と今回の計数結果の15'の視野あたりの星数は平均的にはそれほど違わないので、採用した限界等級14.5等はハーシェルの測定のものと大きくは違っていないと推測します。ハーシェルの20フィート鏡の口径19インチ(=約483mm)から単純に限界等級を求めますと15.2等となります。主鏡の反射率が現代の物より劣ること、空の条件の悪い時でもしばしば観測を行っていることから、実際の限界等級が14.5等くらいというのはそれほど悪い推定ではないと考えます。 それでは、なぜこのような星数のばらつきの違いが生じたかですが、はっきりとした理由はわかりません。可能性として考えられることに、天の川付近の星の密集した部分の扱いの問題があります。ハーシェルは、視野内に星が多い場合は視野の一部(例えば1/4)だけ計数し、あとでそれを何倍かして(例えば4倍して)つじつまを合わせていました[3]。天の川に属する部分で星の密集度にむらがあった場合、特に密集している部分で星を数えて4倍すると、かなり多めの数値が出る可能性が高くなります。逆に少なめになる場合もあ り、必ずしも多めにばかりなるわけではありませんが、結果の数値のばらつきは増える方向になります。彼は、散開星団の影響について言及していて、明るさが比較的揃っていて中心に向かって密集度が高くなっているような星団は避けた(そういうものがない領域をゲージとして選んだ)と述べています。また、星が少ないところでは最大で10程度の視野を観測しその平均を取っています。こういう場合、多くの視野を見回して数少ない星を探すことになりますから、目の焦点などの関係で見落とす確率が増えることがあるかもしれません。 さらに、ハーシェルがあらかじめ平べったい銀河系の形を予期していて、それが計数の際に無意識のうちに星の多いところはより多い方向に、少ないところはより少ない方向に数えようとするバイアスとして働いた可能性もあります。しかし、以上は今のところすべて推測であって、その実証は試みていません。また、UCAC4星表のこの目的における完全性についても何らかの吟味が必要なのかもしれません(このような星表は、私の知る限り、おもに天体位置の較正のために利用されるものです)。

5. ハーシェルの銀河図と今回の作図の意義 ハーシェルの銀河図では太陽が銀河系の中心に近いところに描かれていますが、現代の知識では太陽系は銀河系の中心から相当はずれたところにあります。だから、この点でハーシェルの作図、あるいは彼の採用した方法が不正確であった、という評価をする人がいるかもしれません。しかし、この評価は必ずしも正しくありません。 ハーシェルの銀河系の断面は、わし座−いっかくじゅう座の方向ですが、これは太陽系と銀河中心を結ぶ方向とは多少違います。ですから、ハーシェルの銀河図は、銀河系の中心を通らない断面です。銀河系の中心を通る断面はその一部がかなり南天に深いので彼の観測所からは観測できませんでした。したがって、現代の教科書に載っている銀河図とハーシェルの銀河図は直接比較できるわけではありません。また、ハーシェルの仮定2)を採用すると、原理的には、星の密度がもともと高い銀河系中心方向は、銀河系がさらに遠くまで広がっているように逆方向のバイアスが働くはずです[4]。実際は、観測した恒星の光度の限界や暗黒星雲による減光のためにハーシェルは近傍の星しか計数できず、結果として、銀河系のごく一部の形しか観測できなかったという事実(仮定1)が実現してなかったこと)がより本質的です。 ハーシェルの銀河図の最大の意義は、恒星の数とその分布という天体の統計学的な情報を用いて宇宙の大域的な構造を探ろうとしたことにあります。これは現代天文学で行われている手法を先取りするものです。その意味で、ハーシェルの解析は現代のコンピュータを用いた研究に直接的に対応するものであり、今回の銀河図の作製はハーシェルが理想としたであろう方向に沿っているといえるでしょう。 今回の計算は、提供されたUCAC4星表[2]を提供されたアプリケーションu4convでテキストファイルに変換[2]したのち、Borland C++ および Linux のgfortranにもとづく筆者自作のコードにより恒星の選別と計数を行いました。また、作図にはMS Excelを利用しました。

<文 献

(一般参考書を[5]に示す)> [2] UCAC4, Cartes du Ciel. http://www.ap-i.net/skychart/en/news/ucac4_catalog ; Mirror site, Chinese astronomical data center. http://casdc.china-vo.org/mirror/UCAC/UCAC4/ [3]On the Construction of the Heavens. W.Herschel, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 75, 213–266 (1785). http://archive.org/details/philtrans02233147 [4] Mapping the Milky Way: William Herschel’s Star-Gages. T. Timberlake, arXiv:1112.3635 [physics.hist-ph] (2011). http://arxiv.org/abs/1112.3635 [5]「活きている銀河たち」富田晃彦(恒星社厚生閣 2010); Discoverers of Universe, M.Hoskin (Princeton University Press, 2011). |