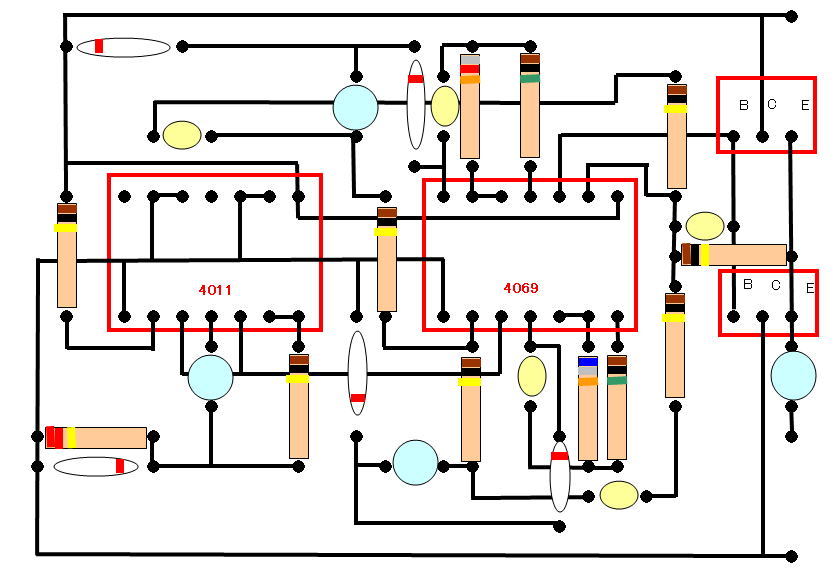

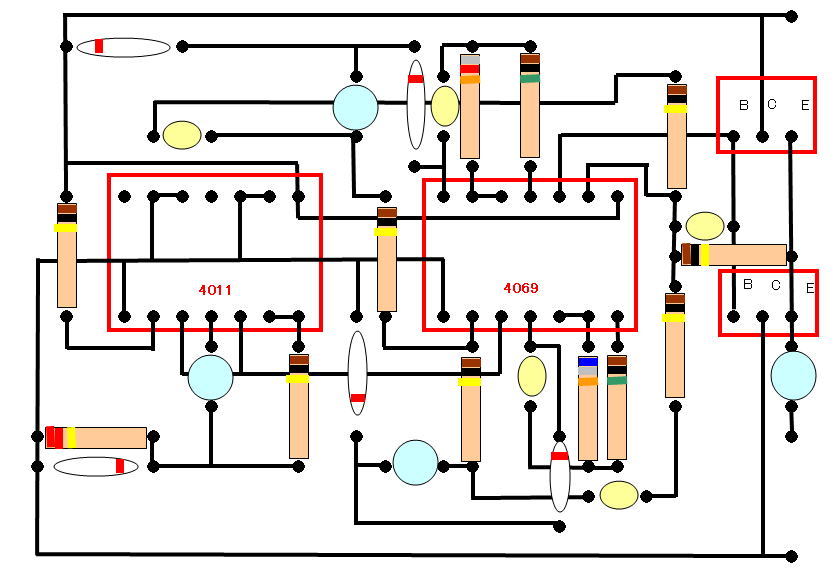

パターン図から配線図を描く

| 配線図を描く前にそれぞれの部品の足接続図を見ておきましょう | |

|

主要パーツの図を左にあげています。 トランジスターの足の順番はトランジスターによって違いますので注意が必要です。2SC1815と2SA1015は供給電源や入力する信号波形が対象的な特性の同じトランジスターなので便利なためよく使用されていますが、このトランジスターでないと駄目というわけではありませんので手持ちに似たようなトランジスターがあればそれで充分です。 上の配置図はいろいろと事情があって詳しく描いていませんのでここで説明しておきますと、まず上のラインは電源のプラスつまり供給電源の+側を接続します。電圧は5Vから9V程度です。74シリーズは5V厳守ですが4000シリーズは電圧の幅がかなり自由です。もちろん下のラインが−側です。 配置図の上のトランジスターは当然2SC1815で、下が2SA1015です。青い丸は電解コンデンサーで右端のものは47μF(上が+側)残りのものは全て1μF極性は上から順に上が+側、下が+側、右が+側です。 黄色(オレンジ)はコンデンサーで左側4個が0.01μF右の1個だけが10PFです。 楕円形で赤い帯の入った部品はダイオードです。スイッチングダイオードの名称で呼ばれているシリコンタイプのものを使います。 抵抗はそれぞれカラーコードを塗っておきましたのでわかるとは思いますがカラーコードを読めない方の為に左端から上、左の順に読みますと 100kΩ 220kΩ 100kΩ 100kΩ 82kΩ 100kΩ 1MΩ 68kΩ 1MΩ 100kΩ 100kΩ 100kΩ です。 次にICですが4000シリーズのCMOS ICです。この特徴は電源電圧の自由度かあることですが欠点は応答速度が遅い(これについては最近のものは早くなっています)でもここで使用するスピードでは何の問題もありません。 ICを使用するときに気をつけなければならないのが配線図とピン接続図です。 まず配線図ではICの中身を描きます。つまり左の図で言えば4011では2つの入力端子を持ったナンドICが4個入っていますからそれを個別に配線図では描きます。 ピン接続図では上部から見て左に切り込み若しくは1番ピンを持ってきて左から右へ上へ上がって右から左へと番号がふってあります。4011で言えば7番ピンは−側14番ピンは+側となりますが通常配線図には描きません。なかには親切に配線図のすみに四角を描いてこれを表示しているものも見かけます。 ついでに4069は6個のインバータ(NOT=ノット)が入っています。 上部の配置図で理解いただけると思いますが配置図(パターン図)は基板の裏の図ですからICの足は左右が逆になっていますので注意が必要です。これになかなか慣れなくて最初の頃は誤配線ばかりしていました。初歩の方がよくやるミスですがベテランの方でも時々間違えますので充分注意しましょう。 さて、最後にもうひとつ。なかなか書かれていないことで重要なのはICはブロックで入っている(4011は4個 4069は6個)のでICを全部使わないときの端子の始末です。 回路図ではなかなか描かないのですが描くことも必要だと私は思います。 (これが親切と言うものでしょう) 未使用の入力端子は必ず+側電源または−側電源に接続する。出力端子はオープン(何も繋がない)とすることです。端子図では独立して描かれていますが実際は同じパッケージに入り電源が供給されていれば他の回路に悪影響(ノイズとして)を及ぼすこともあります。以前デジタル時計を作っていたら時々誤動作を起こすのですが配線を何回見直しても正常で上記のことが原因とわかった時は本当に嬉しかった。 以上で準備は終了です。 今は基板も多層になったり両面基板であったりして基板を見て配線図を起こすのは気が遠くなりますが、これを実行することによって電子回路の理解力は100倍にも1000倍にもなります。 やる気が大事なのですが便利な世の中に生を受けた世代はそんな邪魔臭いことはしません。そのお陰でメーカー品でも時々クレームになったりしている電化製品があったりします。電子技術者が最も心がけて欲しいことは素晴らしい回路の開発ではなくて間違いのない誰が作っても確実に動作するものをお願いしたいです。 では、実際の基板図から配線図を描くに ⇒ Go! |

|

|

|

|

|

|