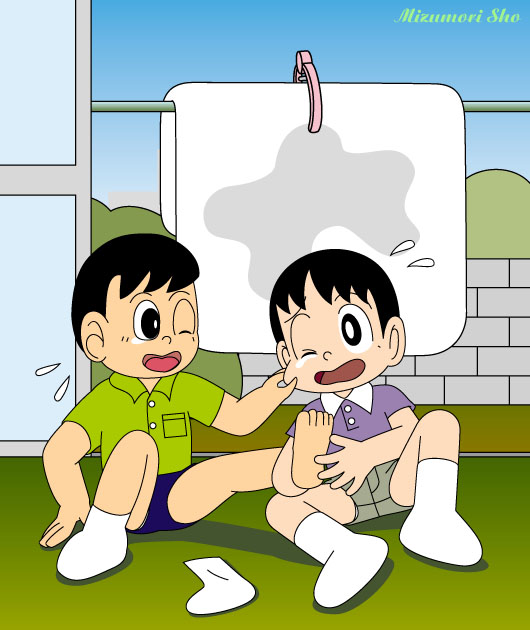

| 「おうい、蛍くん。こっちだよう」 準くんの声がしました。どうやら、脇道に入ったみたいです。蛍くんは、戻って準くんの方へ行きました。 「よかった。でも、どうしてそっちに行ったの」 「エヘヘ。実はおしっこしたくなっちゃって、いいとこないかと思って・・・」 「もう・・・。でも、ぼくもさっきからおしっこ我慢してたんだ。ここなら誰も見てないし・・・」 ふたりは、並んでおしっこをしました。 「蛍くんって、チャック使わないで下から出すんだね」 「み、見てたの・・・。準くんは?」 「ほら!」 ふたりは仲良く見せっこしました。 「あわててチャックをあげようとして、挟んじゃったら痛いんだよ。・・・あ、友だちに聞いた話だけど」 「ほんとに聞いた話なの、準くん」 「ほ、ほんとだってば」 いっしょにおしっこしながらあれこれお話しできるのは、男の特権です。 すっきりしたら、急に考えがまとまってきました。 「やっぱり、こっちの方かなあ」 今準くんが入っていった脇道の方に行ってみることにして、ふたりはさらに歩いていきました。 少し行くと、急に視界が開けてきました。下の方には家が建ち並んでいます。そこは、蛍くんのよく知っている街並みでした。 「やったやったーっ。これでうちに帰れる」 ふたりは手を取り合って喜びました。 その場所は斜面になっていて、やわらかい草が生えています。ふたりは、どちらからともなく寝ころびました。 「気持ちいいねえ」 「うん」 「準くん、またうちに来てね」 「うん、絶対来るよ」 「だったら、この場所は、ふたりだけの秘密にしよう。今度また来ようね」 「うん。もちろんあのこともふたりだけの秘密だからね」 この三日間で、ふたりだけの秘密がいっぱいできました。 「ふふふふ。じゃあ、指切りしよう」 「うん」 蛍くんが小指を差し出しました。準くんは自分の小指を絡めると、思いっきり上下に揺すりました。 「おなかすいたね。さあ、うちにかえろう」 「うん」 ふたりは、手をつないで山を下りていきました。 「お母さんただいまー」 「遅かったのねえ。朝ごはん用意してあるから、ふたりで食べなさい」 「はあい」 朝食は、トーストにハムエッグです。 「ねえ、蛍くん。ミルクない?」 「ミルクって、練乳のこと?。確かあったと思うよ」 蛍くんは冷蔵庫のなかを探して、赤い缶を取りだしてきました。 「どうするの?」 「これ、パンに塗って食べるとおいしいんだよ」 準くんは、トーストにちょっとだけ塗って食べまして。 「へえ、おいしそう」 蛍くんは、たっぷり塗りました。 「わあっ、たれてきた」 あわてて指をなめる蛍くんです。 「ふふふ。じゃあぼくももっと・・・」 準くんも、たっぷり塗って食べました。 「あーあ、手にいっぱいついちゃった」 指をなめなめ、準くんもトーストを食べました。 「あっ、缶についてる。もったいない」 蛍くんは、缶についているのを指でなめ、ついでに指にとってしゃぶりました。準くんも同じようにして、とうとうふたりは手をべちょべちょにしながら、残ってたコンデンスミルクを全部食べてしまいました。 「おいしかったねえ、準くん」 「いつもこんな朝ごはんだったらいいのにね」 ふたりは大満足です。 朝食を食べ終わって居間に入っていくと、外に、夕べふたりで描いたせかいちずが、こちらにむけて干してあります。南に向けるとよく乾くのですが、外から見えないようにお母さんが気をつかってくれたのです。 しかし、それにしても大きなせかいちずです。あれだけラムネを飲んだのが全部出ちゃって、しかもふたりの合作だから無理もありません。 「エヘヘヘ」 「エヘヘヘ」 そのあまりのでっかさに、思わず顔を見合わせて照れ笑いする、蛍くんと準くんです。 「ねえ、いっしょに地図を描かない?」 ふと思い立って、蛍くんが持ちかけました。 「地図って、またいっしょに寝るの?」 「そ、そうじゃなくて、ふたりだけの秘密の場所、あそこへ行く道の地図を描いておこうかなと思って。またわからなくなっちゃったらいけないから」 「なるほど、そうだね」 蛍くんは、紙と鉛筆2本と消しゴムを持ってきました。床にぺたんと座って、紙に鉛筆を走らせるふたりです。まず児童公園から出発して、未知の森の方へ抜ける道を描きました。 「あーそうか。ここで反対に行っちゃったのか」 蛍くんは宅地開発が始まってたところを描きました。 「ここに犬がいたよ」 準くんは犬を描きました。 「犬は目印にならないよ」 「でも、描いとこうよ」 「うん」 脇道に入るところに来ました。 「立ちションしてる蛍くん描いちゃおう」 「ああーっ。じゃあ立ちションしてる準くんー」 描いた絵を見て、ふたりは笑い転げました。 「ようし、これでおわりだねえ」 蛍くんが自分のうちを描いて、地図は完成しました。 「これ、蛍くんが持ってて」 「じゃあ、次に準くんが来るまで、誰にも見せないよ」 「約束だよ」 「もちろん。指切りしたもんね」 ふたりはにっこりと笑いました。 「ところでさあ・・・ゆうべ、その、おしっこする夢を見ちゃって」 ちょっと言いにくそうに蛍くんが言いました。 「ふふふ。ぼくも見たよ」 「準くんといっしょに歩いてたら、後ろからミイラ男が追いかけてきて・・・」 「そうそう。いっしょだね」 「ふたりで手を取り合って逃げてたんだけど、そのうちにおしっこしたくなっちゃって」 「ふふふ」 「そしたら準くんが、いっしょに走りながらしようってチャックを下ろして・・・」 「ちょ、ちょっと待ってよ。おしっこしようって先に言ったのは蛍くんじゃない」 「準くんだよー。あのとき準くんがいっしょにしようって言わなかったら、ぼくはおねしょなんかしなかったもんね」 「ぼくだって、蛍くんが先にしなかったら我慢できたもんねー。だいたい、走りながらおしっこしたから、全部ズボンにかかっちゃったじゃないか」 「先に言ったのは準くんだよー」 「蛍くんだ、よっ」 準くんは、蛍くんのほっぺたを、思いっきりつねりました。 「いてててて・・・あーっ、やったな、こいつ」 蛍くんは、準くんの左足を抱え込むと、靴下を脱がしてくすぐり攻撃をかけました。 「ギャハハハハ・・・。やめろよ、もう」 ふたりは、まるで子犬のようにじゃれあいました。つい3日前はよそよそしかったふたりが、今では兄弟以上に親密になりました。あと数時間で、ふたりは別れ別れになってそれぞれの生活に戻りますが、どんなに離れていても心が通いあう親友になれたような気がしたのでした。 外では乾きかけのせかいちずがふたりを見ています。夏休みはまだ始まったばかりです。 −おわり− |