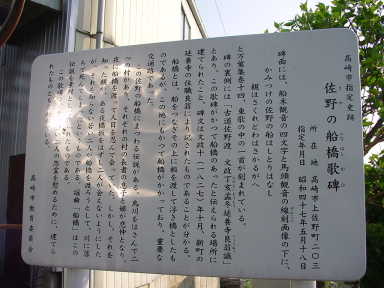

| 高崎市指定史跡 佐野の船橋歌碑 |

|

所在地 高崎市上佐野町二〇三 指定年月日 昭和四十七年五月十八日 |

| 碑面には、舟木観音の四文字と馬頭観音の線刻画像の下に、 かみつけの佐野の船はしとりはなし 親はさくれどわはさかるがへ と万葉集十四、東歌の中の一首が刻まれている。 碑の裏側には 「古道佐野渡 文政丁亥孟冬(ひのといもうとう)延養寺良翁(りょうおう)識」とあり、 この歌碑がかつて船橋のあったと伝えられる場所に建てられたこと、碑文は文政十(一八二七)年十月、 新町の延養寺の住職良翁により記されたものであることが分かる。 船橋とは、船をつなぎその上に板を渡して浮き橋としたものであるが、 この地にもかつて船橋がかかっており、重要な交通路であった。 この佐野の船橋にまつわる伝説がある。烏川をはさんで二つの村があり、 それぞれの村の長者の息子と娘が恋仲となり、夜に船橋を渡って人目を忍んで会っていた。 しかし、それを知った親が、ある夜船板をはずし二人があえないようにしたが、 それを知らない若い二人が船橋を渡ろうとして、川に落 ちて死んでしまったというものである。謡曲「船橋」はこの伝説を素材として作られたものである。 この歌碑は、その若い二人の怨霊を慰めるために、建てられたものと言われている。 |

高崎市教育委員会 |