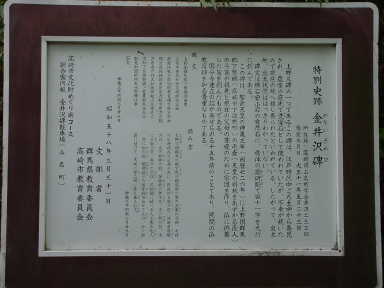

| 特別史跡 金井沢碑 |

|

所在地 高崎市山名町字金井沢二三三四 指定年月日 大正十一年五月二十三日 |

|

上野三碑の一つであるこの碑は、江戸時代中ごろ土中から発見され、農家の庭先で洗濯石(きぬた)として使われていたが、

不幸が続いたので現在の地へ移し祭られたといわれている。したがって、出土地、出土状況ははっきりわかっていない。 碑文は、輝石安山岩の自然石に、楷体の薬研彫(やげんぼり)で百十一字を九行に刻んである。 この碑は、聖武天皇の神亀三年(西暦七二六年)に上野国群馬郡下賛郷(高崎市下佐野)の屯倉 (天皇の料地をあずかる役人)の子孫が先祖と現在の父母の菩堤のために宗団を作り、仏に供養 した旨を刻んだものである。 国分寺建立の詔が発せられる十五年前のことであり、民間の仏教信仰を知る貴重なものである。 |

| 碑文 |

| 上野国群馬郡下賛郷高田里 三家子孫為七世父母現在父母 現在侍家刀自池田君目頬刀自又児加 那刀自孫物部君午足次蹄(※)刀自次乙蹄(※) 刀自合六口又知識所結人三家毛人 次知号万呂鍛礒ァ君身麻呂合三口 如是知識結而天地誓願仕奉 石文 神亀三年丙寅二月廿九日 |

| 読み方 |

| 上野(かみつけぬ)の国群馬(くるま)の郡下賛(しもさぬ)の郷高田の三家(みやけ)の子孫、

七世の父母現在の父母の為に、現在侍る家刀自(いえとじ)、池田君目頬(めずら)刀自、また児加那(かな)刀自、

孫物部(もののべ)の君午足、次に蹄(※)刀自、次に乙(おと)蹄(※)刀自、合せて六口(むたり)、

また知識(ほとけ)に結べる人三家の毛人(えみし)、次に知万呂(ちまろ)、鍛師礒(かぬちいそべ)ァ君身麻呂(みまろ)

合せて三口(みたり)、かく知識に結びて、天地に誓(の)み願(こ)い仕え奉(まつ)る石文。 神亀三年丙寅二月廿九日 |

| (※)「蹄」は案内板には「馬」偏に「爪」と書いてある。 |

| 昭和五十八年三月三十一日 文部省 群馬県教育委員会 高崎市教育委員会 |