白神岳は暑かった 青池はあおかった

N

はじめに

去年、九州の南、世界自然遺産の屋久島に出かけたので、今年は、北の世界自然遺産、東北の白神山地に行こうと計画した。白神山地の中では、白神岳に登ることにし、予定を作っていった。

しかし実は、青森県はだいたい位置は知っていたが、秋田県や岩手県の位置関係がよくわかっていなかった。当然、白神山地や白神岳の位置関係は全くわかっていなかった。

旅行ガイドにも、白神岳や白神山地についてはあまり書かれていない。まだまだ、メジャーの観光地になっていないのだろう、と思って内心喜んだ。

夫婦2人の山荘

1日目は、「白神岳ガイドハウス」と銘打った「白神山荘」に予約した。予約する時、山荘の主人はすぐ「O.K」と答えず、「白神岳に登るにはそちらが一番便利ですね?」と聞いて初めて「予約O.K」となった。「変だなあ」と思った。その事を思い出しながら、「山荘」という名前なので、食事も布団も部屋も期待せずに、白神山荘に到着した。(駅まで迎えに来てもらった)。

しかし、実際は大変こぎれいなペンション風の建物だ。聞けば、関東で仕事をしていた中年夫婦が、2年前、出身地に戻り、始めたのだという。部屋にはテレビがなかった。主人の話では、「一般の客はお断りをして、山登りの客のみにしている」、「一般の客はやれテレビだ、酒だ、注文が多い」、「4月から11月までオープンし、何とかとんとんであればいい」。これを聞いて、予約をした時の主人の対応が理解できた。

一泊2食で6500円なので、食事にはあまり期待していなかったが、出てきたものは、海の幸、山の幸がバランスよく配置されていた。一品一品に心がこもっている。お米がうまい。お米の銘柄を聞けば、「あきたこまち」だと言う。さらに「うまいのは炊き方がうまいから」と自慢したが、納得した。

食事後、白神岳の行程の説明を受けた。途中にある水場の位置を教えてもらう。頂上にも水場があるという。少し不思議な気がした。白神岳は1232mであり、1100mぐらいが森林限界となり、その上は樹木がなくなる。樹木のないところに水場があるのだろうか。

頂上の水

朝、6時に起き、やはり心のこもった朝食をとった。昼食用に頼んだおにぎりをリックに入れ、出発した。主人に車で3キロほど上がった登山口まで連れてもらったが、そこはすでに10台ぐらいの車で一杯だ。

最初の分岐まで、コースタイムでは約30分だ。あまり急でない道で、歩きやすい。分岐点の少し手前には、杉も見える。

次のマテ山への分岐まで、コースタイムでは約1時間30分だ。ここら辺からかなり深い森になってくる。檜と見えたのは、近くでみると檜より分厚い葉っぱをつけたいわゆるヒバ(ヒノキアスナロ)だ。初めて自然状態でヒバをみた。かなりブナも混じっている。道の左手から、水がわき出ている。やはり冷たい。しばらく登ると「最後の水場」と書いた表示がある。そこで、500mlのペットボトルに1本半、水を詰め込んだ。2本一杯にしなかったのは、頂上で水場があるという宿の主人の言葉を信じたからだ。

最後の水場をすぎると、宿の主人が言うように道が険しくなった。ロープを使いながら、登る所が続く。深い森の中なのに、暑い。温度が高いのと、風が全くないからだ。

マテ山の分岐に出る。マテ山の頂上まで少しの距離だ。大きな荷物を背負った若い男女が、マテ山の頂上を目指して、分岐を左にとった。私は、子どもに「降りてきた時、時間があればマテ山まで足を延ばそう」と言い、稜線を目指していく。マテ山の分岐で右前方を見ると、まだまだ稜線は遠い。かなり深い山で、白神岳の頂上らしきものはまだ見えない。

周囲は、ブナが増えてきた。視界も左右広がってくる。やはり暑い。風は全くない。

宿の主人が、「下では晴れていても、頂上付近では雲が出ることがある。木の含む水分が蒸発するからだろう」と言っていた。昨日、登った人たちは、頂上付近で雲が出て、視界がよくなかったそうだ。振り向くと、右手に海が見える。写真を撮る。海から急にそそり立っていることがわかる。

道は、かなり険しくなってきた。雨が降ったら、ぬかるみになりそうなところや急斜面に、小さな板で通

路が作ってある。途中で、大きく前方の視界が広がり、目指す稜線が見える。まだかなり距離がある。しかも、森林限界を超えつつあり、左右は笹が生い茂ってきた。 直接、日光があたりだし、さらに暑くなる。100m登れば、温度が0.6度下がるはずなのに、温度も一向に下がらない。やはり風がない。少し広くなった所で、おにぎりを2つほど食べる。出発してから4時間以上がすでにたち時間的には昼食の時間だが、やは

り「昼食は頂上で」ということになり、最後のきつい斜面に向かう。

右手にやっと山小屋や頂上が見えだした。しかし稜線に入るために、一つ大きなピークを越えなければいけないように見える。私は、頂上付近で水を汲んでおくために、先に出発する。稜線の分岐に出た。ここからは道がなだらかだ。しかも大きなピークを迂回するようになっている。稜線の右手は、海が広がり、左手は白神山地が広がる。白神岳は、10以上の山が連なる奥深い白神山地の西、「日本海」側にあることがわかる。笹が生い茂り、紫色の花を付けたオオバギボウシやコオニユリなどの高山植物が豊かに咲いている。

環境庁管理の立派なトイレがある。白神山荘の主人によれば、このトイレの屎尿はヘリコプターで運ばれると言う。登山者が増えれば、屎尿の処理が大変になるだろう。トイレのそばに、立派な山小屋がある。中に洗濯物が干してあり、何人かは山小屋の中で、寝起きをしているようだ。

しかし、本当にこの頂上で水場があるのだろうか?

山小屋にいた若者に聞けば、「自分は行ったことがないが、表示が出ている」と応える。表示に沿って、左手に降りていく。どれぐらい降りる必要があるのか不安になった。しかし数分すると水の音が聞こえる。水量はあまり多くないが、確かに水場があった。ペットボトル三本に、水を詰め、山小屋に戻る。

山小屋には妻と子どもが無事到着していた。先ほどの若者に、水場のことを言うと、「笹が水を含んでいるから、水場があるんだなあ」と教えてくれた。ひとつ賢くなった。

出発してから約5時間以上すぎている。少し、形が崩れたおにぎりを、ゆっくりと味わった。

左手に山小屋、右手奥に白神山地を望む

人工物か自然物か

白神山荘に5時前に戻り、次の宿、駅で2つ向こうの十二湖駅の「末丸旅館」に電話して、迎えに来てくれるよう頼む。

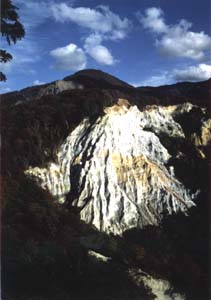

しばらくして、バンが到着した。宿の主人が迎えに来た。十二湖駅から、かなり山に入っていく。途中夕日で鮮やかに照らし出された巨大な岩肌が見える。主人は「これが日本キャニオンだ」と言う。とっさに私は、「これは人工物ですか?」と聞いてしまう。「自然物」と言おうとして「人工物」と言ってしまった。何故だろうか?巨大な岩肌を見て、神戸市が行っている「山を削りその土砂を海に持っていく」イメージが不意に湧いてしまったからだ。主人は、かなり腹を立て「自然物。十二湖も自然物。ここらで人工物は『サンタランド』だけ」と言い放ち、しばらく沈黙が続く。

主人が、憎らしげに言った「サンタランド」に明日、私たちは行こうとしている。

私たちは、今回の旅行のため、十二湖や白神岳がある青森県、岩崎町の観光 課に電話をして、周辺のパンフレットを送ってもらった。白神山荘も十二湖で泊まった末丸旅館もこのパンフレットで探したものだ。

コテージなどの宿泊施設もある「サンタランド白神」のパンフレットには、こうある。

「時間を忘れて、メルヘンに浸ろう

サンタランドは白神山地の主峰白神岳の麓に位置し、クリスマスのムードを1年を通じて感じていただける夢いっぱいのサンタクロースワールドです」

「サンタランド白神は、岩崎村がサンタクロースのふるさとであるフィンランド国ラヌア郡と姉妹都市の提携をしたのに機に計画・建設されました」

末丸旅館は、十二湖のひとつ「八景の池」のほとりにある。私たちの部屋からも池が見える。朝早く、ボートをこぐ音と話し声で目が覚めた。足の裏にサロンパスを貼ったせいか、思ったより足が痛くない。

地図を見ると、旅館からサンタランドまで、歩いていけそうだ。旅館の主人に道を聞き出発する。約45分の道のりだという。

よく整備された自然歩道で、森の雰囲気が味わえる。少し行くと、2人の若者(女性)が、自転車で上がってくる。多分、サンタランドからレンタサイクルで来たのだろう。サンタランドまでは、まだかなり距離があると言う。ゆったりと鳥の声を聞きながら歩いていく。1時間ほどすると、シャベルカーが現れた。山を切り開いている。木がなくなり、視界が開けた。広い空間が広がり、サンタランドが現れた。

暑い。このサンタランドは、木がない。とってつけたようなモミの木が数本あるだけだ。クリスマスツリーのモミというわけだ。道路は、アスファルトだ。これでは、ちょっと大きな遊園地ではないか。

リゾート地として、普段とは違う景観、雰囲気が大切だ。せめて、白神山地のブナ、ヒバなどがうまく配置されて欲しかった。それらの木々の遙か向こうに白神山地がある、という趣向は最低必要なものだろう。

北欧フィンランドから寄贈されたというトナカイが2匹いた。牧場の端に日光をさえぎるためおおいがかけられ、扇風機が回っている。2匹のトナカイはその扇風機の下にいた。トナカイにはこの暑さは残酷だ。トナカイ牧場の網の下の表示が、この施設が「原発/核燃料サイクル関係の団体の寄付を受けたものである」ことを示している。青森に核燃料サイクルの六カ所村があることを思い出し、地域経済に原発関係が大きな比重を占めていることを思った。

芝生には、10匹以上のカラスが群れている。カラスの群れるリゾート、少し不気味だ。

1時間もいると、もう時間を持て余した。

リゾート白神のアイデア

今回の目的の一つは、JRの「リゾート白神」に乗ることだ。これは、秋田を朝10時に出発し、東能代から五能線に入り、弘前に15時52分に到着する。そこから、また秋田まで折り返す。

このリゾート白神は、今までの鉄道の常識を覆す運行をする。一部の区間では、折り返し、少し前そこで降りた客をまた乗せるのだ。例えば、十二湖駅には11時54分に着く。サンタランドに行きたい客は、サンタランドの赤い送迎のバスに乗る。サンタランドで一時間少々過ごし、また送迎バスで十二湖駅に着く。そこに、十二湖駅から5つ向こうの深浦駅から折り返してきたリゾート白神に再び乗車するというわけだ。

十二湖駅からサンタランド行きのバスに乗り込む多くの観光客を見て、「なるほど」と思った。1時間少々は、食事をして買い物をする時間だ。サンタランドはこの約1時間の観光客相手につくられたものだ。

宿に帰り、主人に「サンタランドはやはり人工物で、もうひとつだった」と言った。主人は嬉しそうな顔をした。と同時に、サンタランドを経営している「サンタランドいわさき株式会社」は、県も出資している第3セクターで、赤字が続き、その分県民が負担していると不満を述べた。もっともだ。他人事ではない。

さまざまな青池、放棄された水田

とうとう旅行の最終日だ。

十二湖の一番奥、青池と「鶏頭場の池」に行くため、前日の夕方からレンタカーを借りた。十二湖を調べ、「青池はいい」というホームページを見たし、宿の主人も行くことを進めた。また、鶏頭場の池は、十二湖でもっとも大きい池だという。鶏頭場の池は、確かに大きい。池の端から池に降りていくと、遙か向こうまで池が続く。水没した古い大きな木の一部が池から出ている。不思議な光景だ。

道に戻り少し行くと行き止まりになり、車をおいて青池を目指す。かなりの人がいる。いい匂いの花を付けている木もある。少し歩くと、道の下に青池が見えた。小さいが濃い青さの池だ。下に降りていく。水面は緑の葉を映し、透明な水の下が青く、やはり水没した大きな木が見える。一瞬、この木は頭上の木が反射してみえているのか、それとも水の中にあるのかがわからない。池の周囲を少し歩くと、それぞれの位置で池の見え方、色も異なる。今まで見たことがない池だ。雪の中ではどう見えるのか?紅葉の中でどうみえるのか?また、訪れてみたい。

土産物屋で、青森県農業改良普及会発行の「きのこの楽しみ」という本を買う。また、この地での限定販売の水「コスモピュア ウオーター」2リットルのボトルを買う。製造者は地元の有限会社白神山美水館で、たしかにおいしい。この水と旅館で作ってもらった昼食用のおにぎりを持って、帰路へと向かった。

帰路の両側に、稲が穂をつけだしている。しかし、青森側では、4分の1ぐらいの水田が放棄され、雑草が生い茂っている。その風景は悲しい。

地元で「あきたきた空港」といわれている大館能代空港に着く。開港一年がすぎたが、需要予想では年47万人だったが、実際は約16万人しか利用していない空港だ。お盆に近い時期なのに、乗客は約3分の1だ。来年この空港はまだあるのだろうか? ('99.8.24)