|

|

ギミック的に、最もゾイドに近い位置にいる対抗馬と思われるのが、このイマイのSFXマグマシリーズである。

なんと言ってもいきなりそのタイトルに驚かされる。![]() のロゴに差し込まれているのはゾイドの特徴であるゴムキャップである。それに対するマグマシリーズは、マイナスネジを同じように持ってきているのは、あまりに意識しすぎと思われる。イマイの製品と言うことで、流通はおもちゃというよりも模型であり、作りもそれらしいモノになっている。実際の話をすると、発売時期は不明である。

のロゴに差し込まれているのはゾイドの特徴であるゴムキャップである。それに対するマグマシリーズは、マイナスネジを同じように持ってきているのは、あまりに意識しすぎと思われる。イマイの製品と言うことで、流通はおもちゃというよりも模型であり、作りもそれらしいモノになっている。実際の話をすると、発売時期は不明である。

ここで取り上げるのは、マグマシリーズのブロントサウルスである。

パッケージには本体の完成体を持ってきている。模型の場合、ボックスアートと呼ばれる、絵画になることが多く、活躍想像図を示すことで、実物への創造力をかきたてることが目指されているであろう。しかし、マグマは珍しく写真を持ってきている。あえて写真になっているのは、完成後の姿が大事であるという事の表れであると言える。つまり、この形のまま楽しむことが目的とされているといえるのである。その反面、パッケージは模型の王道、上下分割式である。ただし、上蓋は紙であるが下は発砲スチロールになっており、各部品が出来るだけ壊れないような配慮をした上で納められている。

この中身を見てわかるとおり、ほとんど部品はできあがっており、ランナーパーツは数えるほどしかない。これを組んでいくのが、ユーザーの領域である。

マグマは3つの特徴をもって紹介されている。

|

★モーター組み込み済み、ムギ球付きにより、目を光らせ、4本脚で歩きます。 ★特殊樹脂使用により、恐竜の骨をリアルに再現し迫力充分。 ★部品点数は最小限に設計され、組み立て易さと完成度100%。 |

部品点数の少なさは特徴とされている以上、シンプルなパッケージ構成は当然である。つまり、目的は組み立てるという事よりも、完成後の見た目と動きが重視されていると言えるであろう。

部品点数の少なさは特徴とされている以上、シンプルなパッケージ構成は当然である。つまり、目的は組み立てるという事よりも、完成後の見た目と動きが重視されていると言えるであろう。

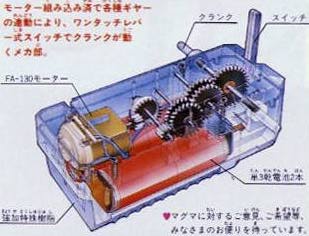

単3電池2本を使用するパワーユニットは特徴の通り、完成済みである。添付カタログでは、その構造が紹介されている。そこでは、具体的に使用されているモーターの名前まで指摘されていることは、注目しなければならない。この辺は、他の模型を作るとき、ユーザーが自分でモーターを選ぶことを意識して、組立済みユニットである以上、モーターは選べないのであるが、何が使用されているかを意識させることで、モデラー気持ちをつかむ配慮がされていると見るべきであろう。つまり、模型らしさの表れと見るべきである。

これを同じ単3電池2本を使うレッドホーン(EPZ-001)のパワーユニットと比較してみることにする。左がマグマのパワーユニット、右がレッドホーンのパワーユニットである。いずれも、同じ電池を同じ数使っているが、レッドホーンのパワーユニットが一回り大きいのがわかる。ゾイドの場合は、歩くプラスアルファーの動きがあるため、その動きを作る分だけパワーユニットが複雑化し大型化するのである。レッドホーンでは、口の開閉と砲塔の旋回という、歩く以外に二つの動きを取り出している。また、レッドホーンの歩行の動きの取り出しは前後2カ所からであるが、マグマでは、後部1カ所のみである。この点も、パワーユニットの大きさに影響を与えるのは自然のことである。

これを同じ単3電池2本を使うレッドホーン(EPZ-001)のパワーユニットと比較してみることにする。左がマグマのパワーユニット、右がレッドホーンのパワーユニットである。いずれも、同じ電池を同じ数使っているが、レッドホーンのパワーユニットが一回り大きいのがわかる。ゾイドの場合は、歩くプラスアルファーの動きがあるため、その動きを作る分だけパワーユニットが複雑化し大型化するのである。レッドホーンでは、口の開閉と砲塔の旋回という、歩く以外に二つの動きを取り出している。また、レッドホーンの歩行の動きの取り出しは前後2カ所からであるが、マグマでは、後部1カ所のみである。この点も、パワーユニットの大きさに影響を与えるのは自然のことである。

|

|

足の動きは、パワーユニット後部から、後肢を動かす動きのみが直接取り出される。前肢は、後肢の動きから、対角に動くように取り出される。ちょうど、ガンブラスターの足の動きを取り出すのと同じ方法である。ただし、ガンブラスターのようにボディーの外側を使って、ついでにギミックに見せてしまおう的な取り出し方ではなく、肋骨の内側に通されている。 |

|

|

ロゴにマイナスネジを使っていると前述したが、実際の組立にマイナスネジは使わない。関節部分にマイナスネジをイメージさせるモールドはあるが、実際には裏側からリベットを使ったり、マイナスネジの形をしたキャップを使ったりして、ギミックとしての関節を表現している。 |

|

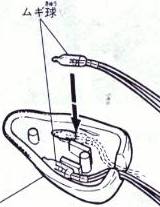

大型ゾイドではライトユニットを搭載していたが、マグマシリーズもムギ球2個を使って、目を光らせることが可能である。ムギ球はユニットにはなっておらず、自分でリード線をつなぎ、更にパワーユニットのモーターの端子のつなぐ

大型ゾイドではライトユニットを搭載していたが、マグマシリーズもムギ球2個を使って、目を光らせることが可能である。ムギ球はユニットにはなっておらず、自分でリード線をつなぎ、更にパワーユニットのモーターの端子のつなぐ 必要がある。この辺は、模型らしさそのものといえるであろう。このため、頭蓋骨は実物とはかなり異なるモノになっている。

必要がある。この辺は、模型らしさそのものといえるであろう。このため、頭蓋骨は実物とはかなり異なるモノになっている。

化石という骨とも石ともつかない材質を表現している各部品は、人によっては触りたいと思わないくらい妙にリアルで、この点は、ゾイドとは違う路線であることを如実に表していると言える。全体的に、20世紀はじめの恐竜インテリアに動きを加えたという印象である。

前述の通り、発売時期が不明のため、これがどこまで本当にゾイドを意識しているかはわからないが、比較する価値は十分あると思われる。もし、ゾイドを意識していて、なおかつ違うモノを作ろうとしているのであれば、ライトギミックを省いて、可動部分を増やし、頭蓋骨などによりリアルさを加えるべきであったと思われる。その結果、ミュージアムグッズのレベルにまで製品のグレードを押し上げることが出来れば、ゾイドとの明らかなる目的の違いが表れ、シリーズとしての個性が表れたのではないかと思わせられるのは残念なところである。(1999/09)