パッケージはオフィシャルに大きく掲載されているのでそちらを参照して欲しい。このパッケージから、形はアイアンコングであるモノの、変な生物的なイメージが醸し出されている。

パッケージはオフィシャルに大きく掲載されているのでそちらを参照して欲しい。このパッケージから、形はアイアンコングであるモノの、変な生物的なイメージが醸し出されている。Ironkong 日本名アイアンコング

※:このページでは、「アイアンコング」は「日本版のアイアンコングMk-1」を指し、「Ironkong」は「ZOIDS2版のIronkong」を指します。

1998年秋のゲームショーで限定販売された数種類のZOIDS2のうちの一つ。

パッケージはオフィシャルに大きく掲載されているのでそちらを参照して欲しい。このパッケージから、形はアイアンコングであるモノの、変な生物的なイメージが醸し出されている。

パッケージはオフィシャルに大きく掲載されているのでそちらを参照して欲しい。このパッケージから、形はアイアンコングであるモノの、変な生物的なイメージが醸し出されている。

成形色は、ブラック、レッド、ダークブラウン、メタリックシルバー、そして目を惹くのが銅メッキのような赤茶のメッキカラーである。日本版アイアンコングで言う装甲部品が全て同じメッキカラーで統一されているわけではなく、装甲内部部品が全て同じダークブラウンで統一されているわけではないので、全体的なメカニックな印象が薄らいでいることは否定できない。前述の「変な生物的なイメージ」とは、「メカニックな印象が薄らいでいる故に、その対角にある生物を連想したくなるのであるが生物にも見えない」という意味を示している。つまり、色はランナー部品ごとに違う色を使っているのである。日本版アイアンコングでは、6枚のランナー部品のうち、2枚ずつ3色の成形色になっていたが、ZOIDS2のIronkongは、超射程ミサイルと右肩のミサイルランチャーの部品がメタリックシルバーで統一されている以外、残りの4枚のランナー部品は、それぞれ別の色になっているのである。もともと、ゾイドは成形色を生かした色使いがされていたので、ランナーへの部品のレイアウトは成形色を意識した上でのレイアウトになっており、必ずしも連続するナンバーがランナー上で隣り合っていない。そこにミリタリー的要素が絡んでくるのである。その当初のコンセプトに強引に4色を配色するために、完成体の色の統一性が損なわれ、違和感と同時に不気味さも与えているのかも知れない。

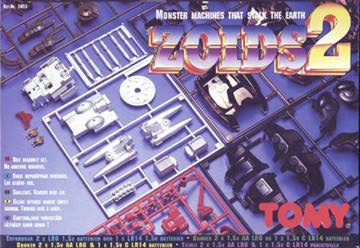

タイトルページで紹介しているとおり、ZOIDS2のパッケージには、ランナー部品がレイアウトされている。Ironkongでは、もちろんIronkongのランナー部品がしっかりとレイアウトされ、肩のミサイルランチャー以外のランナー部品が全てそろっている。ここでは、ミサイルランチャーのミサイルの先端が実際の商品よりもとがっているという点が指摘できる。ただし、日本版のアイアンコングは、これと同じ先端のとがりかたである。つまり、このパッケージのミサイル部品は、日本版のままなのである。パッケージ用の撮影後、ヨーロッパでの安全基準を満たすためか、それとも低年齢層に対する配慮か、先端をすっぱり切り取って削り直したような形状に変更が加えられたのであろう。

タイトルページで紹介しているとおり、ZOIDS2のパッケージには、ランナー部品がレイアウトされている。Ironkongでは、もちろんIronkongのランナー部品がしっかりとレイアウトされ、肩のミサイルランチャー以外のランナー部品が全てそろっている。ここでは、ミサイルランチャーのミサイルの先端が実際の商品よりもとがっているという点が指摘できる。ただし、日本版のアイアンコングは、これと同じ先端のとがりかたである。つまり、このパッケージのミサイル部品は、日本版のままなのである。パッケージ用の撮影後、ヨーロッパでの安全基準を満たすためか、それとも低年齢層に対する配慮か、先端をすっぱり切り取って削り直したような形状に変更が加えられたのであろう。

|

|

取扱説明書は、日本版は2色刷りであったが、ZOIDS2では単色刷になっている。レイアウトの方法は異なるモノの、組立工程のナンバーとそれに割り当てられている実際の組立作業は日本版と全く同じモノである。もちろん部品ナンバーも同じであるのだから、変更する方がナンセンスであるかも知れない。印刷はタイで行われている。何となく字がつぶれて見えるのは、技術的なモノか、それとも日本で保管されていた原版が傷んでしまったために、それ以上の改善が難しかったのであろうか?

アイアンコングの超射程ミサイルのランナーには大きなミスがある。ランナーの一部に「TOMY MADE IN JAPAN」としなければならないところを「TOMY MADE 1N JAPAN」となってしまっているのである。アルファベットの「I」と数字の「1」を見間違えているのである。この間違いはZOIDS2のIronkongでは「TOMY MADE 1N THILAND」になっている。これは、ZOIDS2のIronkongを生産するにあたって、必要最低限の金型の改修しか行っていないこと、同時に日本版で使われていた金型をそのまま使用しているという事を表しているのではないのであろうか。

|

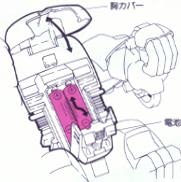

ここでZOIDS2のIronkongが日本版のアイアンコングともっとも大きく違う点を指摘しておかなければならない。その違いは、成形色が違う云々などと言っていることは違いのうちに入らないと言いたくなるほどの違いである。それは使用バッテリーである。アイアンコングでは単3電池を4本使用するが、Ironkongでは単3電池2本と単2電池1本を使用するのである。この単2電池は、腹部のパワーユニット用のバッテリーなのである。

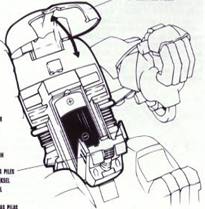

パワーユニットがどのように変更されたかをわかりやすく見るために、アイアンコングMk-2量産型のパワーユニットを用意してみた。左がアイアンコングMk-2量産型のパワーユニット。右がIronkongのパワーユニットである。カバーの違いは一目瞭然。左はレッドホーンにはじまり、多くのゾイドで親しまれた単3電池2本を並列に並べたパワーユニットに使用されるバッテリーカバーである。右がIronkongの単2電池1本を収納するためのバッテリーカバーである。単なるドラム缶にしかならない部分をかろうじて防いでいるとしか言い様のないカバーである。 確かに、初期ゾイド、ビガザウロ、マンモス、ゴルドスも腹部バッテリーカバーはドラム缶でしかなかったが、それらはかえってペイロードとしてのイメージを与えていたと思われる。しかし、Ironkongでは、ペイロードのイメージを与えるにしては、本体がアクティブすぎるのである。ケース内部、実際にバッテリーが入る部分

確かに、初期ゾイド、ビガザウロ、マンモス、ゴルドスも腹部バッテリーカバーはドラム缶でしかなかったが、それらはかえってペイロードとしてのイメージを与えていたと思われる。しかし、Ironkongでは、ペイロードのイメージを与えるにしては、本体がアクティブすぎるのである。ケース内部、実際にバッテリーが入る部分 は、使用する電池が違うので、異なる形状をしてくることになり、同時に、接点となる金具の形状も異なってくる。また、わかりづらいかも知れないが、材質が銅からアルミに変わっていることにも注意して欲しい。

は、使用する電池が違うので、異なる形状をしてくることになり、同時に、接点となる金具の形状も異なってくる。また、わかりづらいかも知れないが、材質が銅からアルミに変わっていることにも注意して欲しい。 結果的に、パワーユニットの上部と内部部品は従来のままであるが、下部のバッテリー収納部まわりは完全に新たに作られたと見るべきであると思われる。

結果的に、パワーユニットの上部と内部部品は従来のままであるが、下部のバッテリー収納部まわりは完全に新たに作られたと見るべきであると思われる。

このバッテリーケースとカバーの形状の変更は、本体にも影響を与えている。それが見られるのは、ZOIDS2の特徴であるメッキを施されたランナー部品、アイアンコングで言う装甲部品 である。具体的には、そのランナーの左下にある、胸板となる部品(部品No.10)である。この部品は、バッテリーカバーの更にカバーとなるような位置に配置されているために、単2電池を収納するようになった分、前に出っ張ってきたバッテリーカバーに干渉しないように、中央部分がせり上がってきているのである。アイアンコングの方は、厚さの薄い単3電池を収納できさえすればよいので、せり上がりがなく切り込みのみで対応されいる。

である。具体的には、そのランナーの左下にある、胸板となる部品(部品No.10)である。この部品は、バッテリーカバーの更にカバーとなるような位置に配置されているために、単2電池を収納するようになった分、前に出っ張ってきたバッテリーカバーに干渉しないように、中央部分がせり上がってきているのである。アイアンコングの方は、厚さの薄い単3電池を収納できさえすればよいので、せり上がりがなく切り込みのみで対応されいる。

それぞれの部品を裏側から見てみる事にする。

それぞれの部品を裏側から見てみる事にする。

すると。Ironkongのせり上がりが、それこそとってつけたようになっていることがわかるであろうか。この一部を拡大すると、アイアンコングの部品のナンバーが打ってあるあたり

すると。Ironkongのせり上がりが、それこそとってつけたようになっていることがわかるであろうか。この一部を拡大すると、アイアンコングの部品のナンバーが打ってあるあたり にまで変更のためのせり上がり部分が来ていることがわかる

にまで変更のためのせり上がり部分が来ていることがわかる 。この裏側を見る限り、この変更は、新たに金型を作りなおしたのではなく、何らかの元からあったモノに対して改修することによって対応されているとしか思えないのである。このほか、裏側には意図的につけたとは思えないキズがいくつもあったが、アイアンコングとIronkongでは、同じ場所の同じキズがあった。どう考えても意図的にはつけることのできないような小さなキズである。プラモデルの金型の改修は、金型本体に対して直接行ってしまうモノなのか、それとも金型を作るための更に別の型があって、それに改修を加えた後に金型を作るのかわからない。いずれにしろ、アイアンコングとIronkongは何かが全く同じために同じキズがついているのである。

。この裏側を見る限り、この変更は、新たに金型を作りなおしたのではなく、何らかの元からあったモノに対して改修することによって対応されているとしか思えないのである。このほか、裏側には意図的につけたとは思えないキズがいくつもあったが、アイアンコングとIronkongでは、同じ場所の同じキズがあった。どう考えても意図的にはつけることのできないような小さなキズである。プラモデルの金型の改修は、金型本体に対して直接行ってしまうモノなのか、それとも金型を作るための更に別の型があって、それに改修を加えた後に金型を作るのかわからない。いずれにしろ、アイアンコングとIronkongは何かが全く同じために同じキズがついているのである。

もう一つの疑問は、この変更はいつ行われたのであろうか?ということである。ZOIDS2のIronkongが生産される前にアメリカで92年よりTechnoZOIDSでもIronkongが生産されている。バッテリーとボディーの変更はこのTechnoZOIDSの時にされたのか、それともZOIDS2の時にされたのか、98/12現在ははっきりしていない。

そして最大の問題となるのは、この変更が、ゾイドの再販が現実化したときにどのような影響を与えるかである。周知の通り、アイアンコングは、単3電池を4本搭載するゾイドである。再販時に、完全に元の形に戻ったアイアンコングとしてよみがえるのか、それとも、Ironkongと同じように単2電池1本単3電池2本となり新しい形状の胸の装甲部品を黒の成形色にしてよみがえるのか、最悪は、単3電池4本でよみがえりながらもIronkongの装甲部品を黒成形色にしてよみがえってしまうのか、ゾイドの完全再販を願うファンにとっては、とても気がかりな点であろう。どう考えても、Ironkongの装甲部品のせり上がりは、後でとってつけた印象は否めず、アイアンコングのイメージを損なっている(かえってIronkongらしさかも知れないが・・・・)。やはり完全復活であるならば、ミサイル部品も含めて、全てをもとの形状に戻してでの復活を望みたい。(1998/12)

そして最大の問題となるのは、この変更が、ゾイドの再販が現実化したときにどのような影響を与えるかである。周知の通り、アイアンコングは、単3電池を4本搭載するゾイドである。再販時に、完全に元の形に戻ったアイアンコングとしてよみがえるのか、それとも、Ironkongと同じように単2電池1本単3電池2本となり新しい形状の胸の装甲部品を黒の成形色にしてよみがえるのか、最悪は、単3電池4本でよみがえりながらもIronkongの装甲部品を黒成形色にしてよみがえってしまうのか、ゾイドの完全再販を願うファンにとっては、とても気がかりな点であろう。どう考えても、Ironkongの装甲部品のせり上がりは、後でとってつけた印象は否めず、アイアンコングのイメージを損なっている(かえってIronkongらしさかも知れないが・・・・)。やはり完全復活であるならば、ミサイル部品も含めて、全てをもとの形状に戻してでの復活を望みたい。(1998/12)

ZOIDS2IRONKONG、パッケージ、取扱説明書、アイアンコングMk-2量産型取扱説明書より転載