|

サラマンダー・ブラックバード

|

-

|

Salamander Black Bird

|

共和国

|

|

型式番号

|

RPZ-001-B2B

|

シリーズ

|

B/O

|

|

タイプ

|

<翼竜型>

|

発売

|

-

|

|

全長

|

24.1m

|

定価

|

-

|

|

全高

|

17.1m

|

オペレーション

|

B/Oパワーユニット(レッドホーン系)

|

|

全幅

|

26.6m (最大翼長 33.3m)

|

ライト点灯

|

-

|

|

重量

|

115t

|

使用電池

|

単3×1

|

|

最大速度

|

マッハ0.86

|

部品点数

|

-

|

|

乗員

|

1名

|

ゴムキャップ

|

R(45個)

M(4個)

新CAP(4個)

|

|

搭載ビークル

|

-

|

主成形色

|

-

|

|

主要目的

|

空中警戒

|

キャッチフレーズ

|

回転レーダー搭載のマルチアクションメカ

|

|

|

|

ギミック

|

2本足で前進しながら翼をはばたかせてクチバシを開閉します。また、尾を左右に振り、首を上下にも振ります。更に背中のレーダーを回転させます。

|

|

|

|

その他

|

-

|

装備

|

装備名

|

搭載数

|

特徴

|

|

ロートドーム

|

1

|

背中に装備

|

|

火炎放射機

|

1

|

口腔内に装備

|

特徴

|

両国を通じ、初めて登場した大型翼竜タイプの戦闘機械獣を基に早期警戒能力を持たせた機体。

サラマンダーが開発されていた当時、帝国軍は充分な空軍を装備していなかった。その為、サラマンダーの開発には、戦略爆撃が念頭に置かれ、空対空戦闘能力はさして重視されていなかった。しかし、後になって帝国軍が空軍を装備した際には、当面ペガサロス級の飛行ゾイドが配備されることを想定して、それらに対抗できるだけの能力は持たせておこうと、自己防衛用の小火器が搭載された。完成した機体は、共和国軍の仕様要求を満たす機体となって配備されたが、空対空戦闘と爆撃の両方の目的を同時にこなすことの出来る機体は、作戦上一方の目的のみに特化した場合の能力不足が否めず、前線からは早くから目的に合わせた機体の開発が求められる事となった。

サラマンダーがあらゆる方面への配備が完了し始めた頃から、帝国軍が空軍力を配備し始め、空対空戦闘が現実のものとなってきた。共和国軍には、空対空戦闘能力を持つペガサロスが配備されていたが、帝国軍の飛行可能ゾイドの厚い装甲には太刀打ちできずにいた。帝国軍の飛行可能ゾイドは、共和国軍の予想を上回る性能を示し、飛行だけでなく潜水能力までも持って配備されたのである。このため、共和国軍は、サラマンダーの空対空戦闘能力を向上させる必要が出てきた。こうして完成したのが、サラマンダーA2(Aero

Attacker)である。

サラマンダーA2(Aero

Attacker)は、背中のミサイルを補助エンジンに換装すると同時に爆撃に必要な装備を取り除き、空対空戦闘能力に特化した機体となった。この改修により、原型機よりも自重を軽量化し、速度・旋回性能の向上が見られることになった。一部にはより大型のブースターを装備した機体も現れている。

空対空戦闘能力に特化したサラマンダーA2に対して、爆撃能力に特化した機体が、サラマンダーB2(Bom

Bird)である。サラマンダーB2は、口腔内火炎放射機以外の自己防衛火器の一切を廃し、搭載燃料の増大化と大型ミサイル、大量の爆弾が搭載できるように改修された機体である。空対空戦闘能力並びに自己防衛能力のないサラマンダーB2には、作戦に応じノーマルタイプのサラマンダー、またはサラマンダーA2の随伴が必要となった。

帝国軍の空軍力の増加は、同時に共和国軍に防空能力の強化を迫ることとなった。早期警戒機の必要が生じた共和国軍は、既に開発されていたサラマンダーB2をベースに、搭載燃料はそのままに一切の爆撃能力を取り除き、早期警戒レーダーシステムに置き換えた機体を開発した。こうして完成したのが、サラマンダーB2タイプB通称ブラックバードである。ブラックバードは当初のサラマンダーB2の持つすぐれた航続距離を生かした長時間の警戒飛行が可能な機体ではあった。だが、レーダーのオペレーターを同乗させることが出来ず、ブラックバードからの直接の作戦指揮をとるだけの能力を持たせることが出来なかった。ブラックバードで得られた情報は、全て直接基地に転送され、基地のオペレーターが処理し、基地から作戦指揮を行うという、あくまでもレーダーアンテナを高い位置に持ち上げるだけの能力しか得られなかった。

ブラックバードは、更なる改良が考えられている。最大のポイントは、オペレーターを同乗させ、ブラックバード単体のでの作戦指揮能力を持たせることで、作戦域周辺での警戒を可能とさせることである。

|

サラマンダー・ブラックバード。旧シリーズの初・中期からのファンにとっては、パッケージ裏面にバリエーション紹介で見たことのある、自分でも作ってみたいな、と思わせられた改造例の一つであったと思います。しかし、いざやろうとすると、レーダーとなる円盤はどこから用意するんだ?とか、どう取り付けるんだ?とか、改造は簡単ではなく、実際に作成された方はどれほどいたでしょうか。

サラマンダー・ブラックバード。旧シリーズの初・中期からのファンにとっては、パッケージ裏面にバリエーション紹介で見たことのある、自分でも作ってみたいな、と思わせられた改造例の一つであったと思います。しかし、いざやろうとすると、レーダーとなる円盤はどこから用意するんだ?とか、どう取り付けるんだ?とか、改造は簡単ではなく、実際に作成された方はどれほどいたでしょうか。

既に述べたとおり、ゾイドが復活した1999年の年末にとある方とメールやりとりをする中で、ブラックバードの改造例を見せてもらいました。当時は、まだサラマンダーの再販がされていませんでしたので、その改造例は、旧シリーズのサラマンダーを用いていました。その改造例のすごいところは、ロートドームをゼンマイを使って回しているところでした。旧シリーズの最終機体の一つにデスキャットがあります。デスキャットは歩行にモーターを用いながらも、装備動かすのにゼンマイを用いると言う方法を使っていました。既にトミーがやっている方法を自分なりに昇華させているギミック改造を見せられ、とても刺激を受けました。いつか、ブラックバードを作ってやろう、と。ただしかしその時はモーターの動力を導いてレーダーを回すようにしたい、と思うようになりました。

新シリーズになってからサラマンダーが発売されてしばらくたちましたが、なかなか改造のアイディアがまとまらず、作業を始められずにいました。

問題の一つは、背中のロートドームです。これをどうやって調達するか、随分と悩みました。私が見せてもらった改造例では、おそらく1/72のE-2Cホークアイのロートドームを用いていたのではないかと思います。サラマンダーの全長は24m、E-2Cホークアイの全長は24.6m。つまり大きさの比率からすると、サラマンダーにホークアイのロートドームを装備するのは、とても合理的な選択なのです。そこで、私も同じようにホークアイのロートドームを用いようと思ったのですが、ここで、私のゾイド感がぶつかりました。世界感における機体の大きさの比率の問題です。

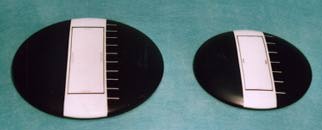

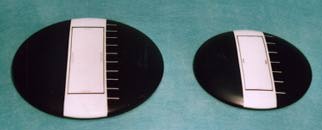

現実の世界では、ロートドームを搭載している機体として有名なのは、E-3セントリーです。セントリーを中心に考えるとホークアイは、半分強の大きさになります。世の中にはセントリーよりも大きな飛行機は数多く存在するのですが、セントリーは大型機に分類されると思います。では、ゾイドの世界ではどのような分類になるのか。すると、1980年代のゾイドの世界観から大きさでの分類をすると、580円・780円系統は小型ゾイド、Hiパワーユニットが物により小型・中型、B/Oゾイドが物により中型・大型と分類されます。飛行可能ゾイドで考えますと、当然サラマンダーは大型に分類されるのです。つまり、サラマンダーの設定上の大きさはホークアイでも、私にとってもサラマンダーブラックバードはセントリーのイメージなのです。すると、ホークアイの持つロートドームは平面的に薄すぎて、セントリーをイメージしにくいと感じ、かつ、機体の大きさとレーダーの大きさと厚さの比率を考えるとサラマンダーには、1/72ホークアイよりも一回り小さくても厚みのあるロートドームを感じさせる部品が欲しいと思っていました。私のイメージに合うロートドームがなかなか見つからず、手を付けられないでいたところ、やっと良い部品を見つけました。それが100円ショップのお皿でした。実は、以前から100円ショップのお皿に良い物は無いかと探してはいました。しかし、大きさがちょうど良くても素材に問題があったのです。加工をするためには、スチロールもしくはABSが良かったのです。お皿は、熱に強い樹脂であったり、割れにくい軟質樹脂であったりと接着や塗装に向かない素材が用いられていることが多く、加工に向かないお皿しか見つからなかったのです。やっと見つかったお皿2枚を適度な大きさにまで薄くして貼り合わせてロートドームとしました。 更に実を言うとロートドームは、大きさの異なる物を二つ作りました。ちょっとロートドームの支柱が高すぎて、重心が後ろよりになってしまったので、場所によっては、小さいロートドームでないと、うまく歩かないと言う不具合を抱えてしまいました。もう少しロートドームの支柱を低くすれば良かったと反省しています。でも、はばたいている翼にぶつからないようになんて考えるとどうしてもそれを避けられる位置として、高くなってしまうんですけど・・・・。もうここまでお話ししてきておわかりの通り、ロートドームが白と黒に塗られているのは、セントリーの影響です。セントリーは白と黒の境目は直線ではなくモザイクのようになっているのですが、今回はそこまでしませんでした。理由は、雑誌などの写真で見るセントリーでモザイク状態がわかる物がそれほど多くないので、イメージのみで考えたからです。

更に実を言うとロートドームは、大きさの異なる物を二つ作りました。ちょっとロートドームの支柱が高すぎて、重心が後ろよりになってしまったので、場所によっては、小さいロートドームでないと、うまく歩かないと言う不具合を抱えてしまいました。もう少しロートドームの支柱を低くすれば良かったと反省しています。でも、はばたいている翼にぶつからないようになんて考えるとどうしてもそれを避けられる位置として、高くなってしまうんですけど・・・・。もうここまでお話ししてきておわかりの通り、ロートドームが白と黒に塗られているのは、セントリーの影響です。セントリーは白と黒の境目は直線ではなくモザイクのようになっているのですが、今回はそこまでしませんでした。理由は、雑誌などの写真で見るセントリーでモザイク状態がわかる物がそれほど多くないので、イメージのみで考えたからです。

当然、問題となってくるのは、ロートドームのための動力をどこから取り出すか?です。サラマンダーには、翼のユニットを前後に動かすための大きな台座が背中全体に付いています。そして中心は左右の翼の開閉のためのギミックのための部品の軸となっており、動きを取り出すことが出来そうにありませんでした。そうなると、台座の無い位置から動きを取り出そうと考えはじめ、後ろよりの位置となる足の動きから回転を取り出すことにしました。しかし、足からの動きの取り出しでは、どうも後ろ過ぎる、と言うイメージが否めず、やってきたように支柱の上部の設定上の回転装置部分にギアを仕込んで、ギア二つ分だけ前に出すことにしました。伸びてきたシャフトの先にロートドームをただのっけるだけの方が、作業としてはとても楽なんですけどね。

足からロートドームの回転動力を取り出したことで、回転スピードが他のギミックの影響を受けることとなってしまいました。サラマンダーは、全てのギミックの動きを足の動きから取り出しています。歩行は当然、クランク軸の基の部分に太さを追加することで翼のユニットの上下をさせ、その上下の動きが今度は翼の羽ばたきと開閉へとつながり、首の上下(口の開閉を含む)につながっています。翼の開閉、首の上下は、そのまま重さに影響します。翼のユニットを持ち上げるとき、要は翼を持ち上げて広げながら首を持ち上げる時、全てのギミックを重量に逆らわせる時と、逆に全てのギミックを重力に引かせて降ろす時では、モーターにかかる負担が大きく変わるわけです。結果、その負担がロートドームの回転に現れ、むせるような回転になってしまっているのです。回転を取り出すことが出来た事は良かったのですが、完成後の動きを考えると、アイディアが至らなかったところです。本当はレッドホーンの連装砲を回転させる位置から動きを取り出して、それを後方まで導く方法がないか色々考えたんですけど、思いつきませんでした。

塗装は、当初装甲部分と機構部分を塗り分けようと考えていました。しかし、太もものパーツや首や尾のパーツでどの部分が装甲でどの部分が機構かを見分けて判断できなかったことと、仮に判断できたとしての細かい部分で塗り分けられそうに無いであろう、と感じ始めたことから、1色で仕上げてしまおうと思い始めました。また、実在の早期警戒機も細かく見れば数色を使っていますが、遠目には1色しか使っていないように見えるような地味な色合いです。これらのことから、今回の機体はロートドームをのぞいてグレー1色にすることを決めました。

色は一色で地味ではありますが、共和国ゾイドらしさを狙い、ジャンクパーツを貼り付け、ひたすらデカールを貼ってゴチャゴチャ感を演出してみましたので、それがアクセントになってくれればと思います。

あと、本当は、レーダーのオペレータのシートを作りたかったのですが、これはアイディアと技術の不足で出来ませんでした。腹部に設けようか、背中か、コクピットの複座化か、色々考えましたが、どうもしっくりきませんし、自分には出来そうにないのでやめてしまいました。パイロットの他に4人くらい載せられると、説得力増すでしょうね。

随分前に、こんな意見を拝見したことがあります。要約しますと「某HPでゼンマイゾイドをB/O化する方法が掲載されていたので、自分もやってみた。そしたらすごく簡単であった。動く事について手を加えることは聖域と思っていたが、特別なことではない。」との内容だったと思います。とても複雑な気分になりました。動きにまつわる改造を「簡単」という一言で終わらせてしまうことに、カチンと来てしまったわけです。「そりゃあなたからすれば、簡単だったかも知れないけれど、それはコロンブスの卵で、誰かが成功した方法をまねしてやっておいて簡単だとの感想はないでしょう。最初にモーターを組み込んだ人は、かなり苦労しているに違いないのですから。」と。しかし同時に思ったことは、簡単でしょう、と言う賛同です。「ギミック改造は考えいるほど難しいわけではなく、やってみれば簡単なことなのに、なんでやってみようと思う人が多くないのか不思議」。と、そのとある意見に対する反感と同感が同時に起こったわけです。最終的には、ゾイドの最大の特徴を動くことだと考えている私からしますと、動きにまつわる改造をする人が増えてほしいので、「簡単だ」との意見に同意しようと思ったわけです。

ギミック改造は難しいよりもおもしろい。今回のサラマンダーのロートドームは、前述の通りアイディア不足の感があるのですが、逆にこれを参考にしてもらって、どなたかより良い方法を見つけてもらって、ゾイドのギミック改造をしたいと思う人が増えてくれればなと思います。

戻るback

サラマンダー・ブラックバード。旧シリーズの初・中期からのファンにとっては、パッケージ裏面にバリエーション紹介で見たことのある、自分でも作ってみたいな、と思わせられた改造例の一つであったと思います。しかし、いざやろうとすると、レーダーとなる円盤はどこから用意するんだ?とか、どう取り付けるんだ?とか、改造は簡単ではなく、実際に作成された方はどれほどいたでしょうか。

サラマンダー・ブラックバード。旧シリーズの初・中期からのファンにとっては、パッケージ裏面にバリエーション紹介で見たことのある、自分でも作ってみたいな、と思わせられた改造例の一つであったと思います。しかし、いざやろうとすると、レーダーとなる円盤はどこから用意するんだ?とか、どう取り付けるんだ?とか、改造は簡単ではなく、実際に作成された方はどれほどいたでしょうか。

更に実を言うとロートドームは、大きさの異なる物を二つ作りました。ちょっとロートドームの支柱が高すぎて、重心が後ろよりになってしまったので、場所によっては、小さいロートドームでないと、うまく歩かないと言う不具合を抱えてしまいました。もう少しロートドームの支柱を低くすれば良かったと反省しています。でも、はばたいている翼にぶつからないようになんて考えるとどうしてもそれを避けられる位置として、高くなってしまうんですけど・・・・。もうここまでお話ししてきておわかりの通り、ロートドームが白と黒に塗られているのは、セントリーの影響です。セントリーは白と黒の境目は直線ではなくモザイクのようになっているのですが、今回はそこまでしませんでした。理由は、雑誌などの写真で見るセントリーでモザイク状態がわかる物がそれほど多くないので、イメージのみで考えたからです。

更に実を言うとロートドームは、大きさの異なる物を二つ作りました。ちょっとロートドームの支柱が高すぎて、重心が後ろよりになってしまったので、場所によっては、小さいロートドームでないと、うまく歩かないと言う不具合を抱えてしまいました。もう少しロートドームの支柱を低くすれば良かったと反省しています。でも、はばたいている翼にぶつからないようになんて考えるとどうしてもそれを避けられる位置として、高くなってしまうんですけど・・・・。もうここまでお話ししてきておわかりの通り、ロートドームが白と黒に塗られているのは、セントリーの影響です。セントリーは白と黒の境目は直線ではなくモザイクのようになっているのですが、今回はそこまでしませんでした。理由は、雑誌などの写真で見るセントリーでモザイク状態がわかる物がそれほど多くないので、イメージのみで考えたからです。