祭だ祭りだまつりだ-4 we love festival-4

ここからが、今回の改造の主たる目的のようなものです。

トレーラー部の床面となる、ディオラマセットのベース板をひたすら計ります。特に大事なのは、ディオラマ部品を差し込む穴の位置です。そして、キャタピラの意匠で表現されている台車パーツも計測します。そうして、既存のジョイントと部品が組み上がったときの位置関係を図面でわかるようにします。実際には、作業に応じて計測しましたので、今やろうとしている作業の範囲内だけしか計りませんでした。ベース板などは、今後も改造の機会があると思うので、予め数字に直しておくと、以降の作業がやりやすいのかもしれません。

溶接塔の加工を始めることにしました。

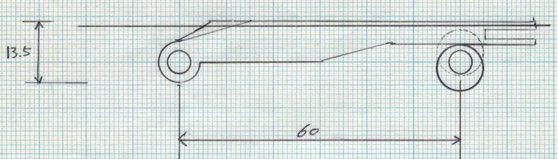

初公開。いつも方眼紙にこんなのを描きながら作業しています。

台車パーツの内側、車輪をとりつける側から見たときの車軸の位置関係から考えた、新たに作る部品の図面です。

|

|

この図面に従って、1.2ミリのプラ板を削りだして、部品です。作ったのがこっちです。 できあがったものは、現物あわせをしているので、かなり形が変わっています。 |

左側の大きな穴は、台車の車軸よりも大きいので、車軸に差し込んだときにぐらぐらと簡単に動きます。

右側の細い部分だけは、プラ板を2枚貼り合わせて厚みを持たせて有ります。右端には、3ミリ程度の穴が開けられています。

前述の通り、作る部品の形は、必ずしも図面通りではありません。最終的には現物あわせします。図面も、作業しながら現物に合わせて何度も書き直しています。

|

|

台車と組み合わせます。画像は、わかりやすくするために、台車、車輪、作った部品の順で重ねていますが、実際に組み上げるときは、台車、作った部品、車輪の順番にします。今回作った部品は台車と車輪で挟み込むことで、保持するようにします。 |

画像右側の車輪には、中心軸をずらしたタイヤのジャンクパーツがとりつけられています。これにより、車輪がまわることで、部品を押し上げる動きに帰ることが出来るようになります。

|

|

本番通り組み上げるとこんな感じです。このとき手前側にワッシャーが必要とわかりました。そこで、手前側の車軸は、台車、ワッシャー、作った部品、中心軸をずらしたタイヤをとりつけた車輪、の順番に重ねて組み上げています。 台車部品に一部切り込みがあるのがわかると思いますが、これは後の加工で作る部品が通る部分です。 |