|

伏見教会布教創始者畑徳三郎師 |

|

伏見教会布教創始者畑徳三郎師 |

畑徳三郎は、慶応三年(一八六七)七月十六日に、山城国紀伊郡伏見京町三丁目(現在の京都市伏見区京町三丁目)で塩干商を営んでいた西村七郎兵衛とその妻「くに」との間に、三男として生まれました。その時、両親は共に三十六才でありました。父の七郎兵衛は、山城国久世郡宇治神明町(現在の京都府宇治市字神明)の西村弥平治の長男に生まれましたが、幕末期の農村分解がすすむなかで、傾いた家運を再興しようとの志を抱いて、洛南の商業地である伏見に出て、商人として身を立てるようになりました。母のくにも同じ宇治神明町の大西新之助の三女で、安政元年(一八五四)七月に、二十五才で西村家に入籍したことになっていますが、その年は二男の岩次郎が生まれるすぐ前のことでありますから、おそらくもっと早い時期に結婚していたであろうと思われます。

前にも記したように、徳三郎が生まれたのは、明治維新前後の世情騷然の時で、生まれて半年後には、いわゆる戊辰戦争の発端となった鳥羽伏見の戦いが起こりました。徳三郎の生家は、幕府の拠点であった伏見奉行所とは目と鼻の先の至近の地にありましたので、薩長連合軍と幕府軍との攻防戦のただ中に巻きこまれ、家族の者らは、乳飲み児の徳三郎を抱きかかえて、不安に打ち震えながら、争乱の嵐が過ぎ去るのを、どんなにか祈ったことでありましょう。わが国の近代国家の幕明けを告げる、同胞相討つ革命戦争の火砲のとどろきは、後年、金光大神の使徒としてその生涯を燃焼した徳三郎にとっても、その人生の始まりでもありました。

徳三郎が小学校(旧土佐屋敷跡にあった伏水第三小学校、後に第三大学区第六中学区南浜校となり、現在の南浜小学校の前身)を卒業する頃、父の七郎兵衛は、兄の岩次郎に家督を譲って隠居の身となりました。岩次郎は二十才で家業を継ぐことになったわけで、名も七兵衛と改めました。徳三郎は、利発聡明な子で学業も優れていましたので、幼いながらも将来は学問で身を立てようと思っていました。小学校を終えると、母校の代用教員として教鞭をとりながら、更に正教員となるための勉学にいそしんでいました。そのような析りに、若い頃からの苦労がかさなっていたのでありましょうか、父の七郎兵衛は、ふとした病気がもとで、明治十四年(一八八一)五月四日に五十才でこの世を去りました。この突然の出来事によって、いよいよ徳三郎の将来への決心は固ったのであります。

ところが、それからというものは西村の家にとっては不幸の連続で、七郎兵衛が亡くなって一周忌が来るか来ぬうちに、徳三郎の姉のキクが肺炎を患って、二十三才の若さで五月八日には帰らぬ人となりました。更にその翌年明治十六年(一八八三)の七月二十九日に、兄七兵衛の妻で嫂にあたるヨシが、疲労から肺結核となり療養の末に亡くなるなど、三年つづいて毎年葬式を出すという異常なことが続きました。不幸はそればかりではありません。こんどは、徳三郎自身がすでに病気に侵されていたのであります。元来、身弱い徳三郎ではありましたが、姉が死んだ年に気管支炎から肺結核になり、静養をつづけているうちに、痛風に冒されて足腰立たぬようになって、遂には慢性脊髄炎という難病に陥って、病床に寝たきりの身となってしまいました。

「人の口に戸は立てられぬ」といいますが、一家の者がこのような打ちつづく不幸に沈んでいる時に、世間の人達は「次ぎは徳三郎の番であろう」と噂したり、「あの家は金神の祟りをうけているのであろう」と取り沙汰するような始末でありました。そういうなかでの嫂の死は、徳三郎の心に一そうの痛手を与えずにはおきませんでした。わけても徳三郎の母くにの心中は、居ても立ってもおられぬ患いで、医師の手にかなわぬとなれば、茶断ち・塩断ちをして神仏に祈願をこめ、他人が「良いから」と奨めてくれると、加持祈祷、墨色判断、鍼、灸など、何でもあらゆることを試みました。そうしてどうぞして徳三郎が難病から助かり、この本運つづきから一家を立ち直らしてくださいと必死の思いでありました。

そのような暗たんとした状態が、何時果てるともなくつづいていた明治十六年(一八八三)の五月、母の縁つづきになる大西清助が、「伏見から一○粁ばかり南の寺田村(現在の京都府城陽市字寺田)に、田畑五郎右衛門という人が信心している『天地さま』という神さまが、大そう霊験あらたかであるから、無駄骨を折ると思うて、一つその神さまにお願いしてみてはどうか」と奨めてくれました。

この田畑五郎右衛門という人は、家は寺田村の旧家で、白川神祗伯家から神拝式許状をもらったというほどの神道家でありましたが、明治十三年(一八八○)ごろ、ひとり息子の萬吉が大病をした時、どういう縁からか、大阪立売堀の初代白神新一郎の広前に詣うで、はじめて金光大神の道を教えられて以来、信心をするようになったと伝えられています。五郎右衛門は初代白神新一郎が明冶十五年四月二十四日に亡くなってからは、大阪難波の近藤藤守の広前に参詣して、更に信心をつづけ、伜萬吉の病気が治るとともに、みるみるうちに「寺田の天地さん」と言われて、ご神徳がひろまりました。徳三郎母子が、五郎右衛門のことを聞いたのは、丁度そのような時でありました。

|

初代難波教会長近藤藤守師 |

それから間もない或る日、田畑五郎右衛門が、近藤藤守の広前に参拝した折、彼を西村の家に迎えて金光大神の信心の話を聞くことができました。その話は、徳三郎にとって全く目新しいことであり、大いに興味をひくものでありました。後年、徳三郎は、この時のことを次のように話しています。

「私はその話を聞いて、私の気に入ったことが三つありました。その一つは、この道は方位方角・日の吉凶をいわぬということで、その二つは加持祈祷・呪術ということをせぬということで、その三つは、精進や物忌み・物断ちなどするに及ばぬということでありました。この道は一切そんなことをするに及ばぬ。生神金光大神の教えを守って、好きなものを食べて、おかげを受けることができるということで、私はありがたいというよりは、むしろこれは面自い、一つ信心してみようという気になった」と言っています。

この話の中で、五郎右衛門が語った金光大神の信心の道を、「ありがたいというよりは、これは面白い」と受けとったところに、青年期の徳三郎の理智的な姿が生き生きとうかがえるでありましょう。徳三郎の西村家では、月の内にたびたび精進日を定め、打ち続く不幸のたびに、祈祷や呪術が次ぎ次ぎと繰り返され、金神の祟りや方角が悪いというては、屋敷内を掘り返したりして、その都度大騷動をしていました。若い徳三郎は、それらの所業も、我が身の病気を思うてのことと、親達のするに任せてはいましたが、「果して信心とはそういうものだろうか」と疑いのこころを抱いていたのでありました。ところが、いま田畑五郎右衛門が話してくれた金光大神の道というのは、今まで我が家でしてきたことは、すべて不必要なことで、全く違う生き方の信心であると思われたので、徳三郎は「これは気に入った」と考え、早速に神棚を設けて、病床から日夜に神を拝むようになりました。今までは、親達がする姿を見て、故意にも神仏から目をそむけていた彼は、ここではじめて神仏に心を向けるようになったのであります。

このようにして、一週問たち二週間目も過ぎましたが、一向に病状が快方に向っているようには思われません。最初、三週間という日を切ってのお願いをせよとのことでありましたが、その三週間も、目の前にきています。けれど一向におかげの兆候らしいものもありません。徳三郎は、そろそろ困惑しはじめました。五郎右衛門は、「好きなものを食べて、おかげを受けることができる」と教えられたが、世には難行苦行をして神の奇蹟が受けられるとされている。この金光大神のお道というものも、単に人気取りの絵空事であろうかとも疑い、また、「すべての生命は、天地の働きによって生かされて生きているのじゃ」と言われたが、たとえ動けぬ身であるからとて、天地の親神の働きを受けて居らぬとは言えぬ、これはもっとも至極な道理であるとも思い、天地の親神であるから信心せずには居れぬが、信心しても病気が快くなりそうにもない―徳三郎が、とつおいつ思い迷うているうちに、遂に三週間目も過ぎてしまいました。

徳三郎にとって、「気に入った」信心ではあり、道理に合うた教えではあるのですが、ただそれだけでは、肝腎の病気の方は、どうにもならなかったのであります。そのような日々の繰り返しをしているうちに、再び田畑五郎右衛門が、様子を尋ねて立ち寄ってくれました。徳三郎が、在りのままに告げて、自分の思いを打ちあけると、五郎右衛門は、「それは信心が足らぬからじゃ。心に迷いがあっては信心にならぬ。ただ、神を祭ったり拝んだりすることをしていても、それは信心にならぬ。」と誡めました。「なるほど、祭ったり拝んだりしていても、信ずる心がなければ信心ではない。」とは、理窟に合うていると、徳三郎は思いました。しかし、かなしいかな、身動きならぬ身体であるからこそ、こうして日夜に神を拝んでいるのではないか。教えを信ずればこそ、神棚を祭って祈願しているのではないか、という思いも湧いてくるのでした。一体、神を信ずるとは、どういうことなのでありましょうか。若い徳三郎には、その意味が分りませんでしたし、「信心決定」という心境には、容易になれるものではなかったのです。

兎角するうちに、暑い夏の盛りも過ぎて、秋の気配が忍び寄る頃になると、徳三郎の病状は、いよいよ悪化していきました。彼は、絶体絶命の思いにかられて、母に一期の頼みとして、「難波の先生(近藤藤守のこと)と言われるお方に、『神を信ずるとはどういうことか。どうすればよいのか』ということを、教えて貰うてきてください。この神さまには、まじない・祈祷ということはないのですから、参って拝んできてくださいとは言いませぬ。どんなことを教えてくださるか、それを聞いてきてください、と、くれぐれも思いをこめて頼むのでした。母のくにもまた、子を思う一心で、見ず知らずの大阪へ旅立ちました。当時は、伏見京橋の船着場から、夜、「三十石船」とよばれた蒸汽船に乗り込んで、淀川を下り、それから難波までは、約一里半ばかりの道程でありました。くには道を尋ね尋ねして難波の広前に参り、近藤藤守の「理解」を聞いて、帰途は汽車で、昼頃にようやく帰宅しました。明治十六年(一八八三)九月八日の日のことでありました。

母が表の格子戸を明けて帰ってきた声を、そして、旅装もそのままで、部屋に入ってくる足音を、床の中の徳三郎は、全身を耳にして聞いていました。母は、徳三郎の様子を見ると、ほっと安堵の胸を撫でおろして、その場に坐り込んでしまいました。徳三郎は、どんな教えがあったのか、待ちわびる心が、思わずうつぶせにならせました。寝返り一つ出来なかった身が、いま、寝返りを打ったのであります。我ながらハッとして、更らに母の側へ這い寄ろうとしました。すると、十分とはいえないながらも這うことが出来ました。母も驚いて、喜びの声をあげました。兄の七兵衛も弟の虎之助も飛んできて、ともに喜び、ともに嬉し泣きに泣きました。徳三郎は、余りの喜びに呆然としていましたが、初めて「神のおかげ」というものを感じていました。そうして、「神を信ずるとは、どういうことなのか。」「信心とは、どうすればよいのか。」という疑問に、神は、疑うべくもないほど、鮮やかに答えて下さった。このことは、もはや頭で考える理窟ではなく、全身全霊をもって知る以外にはない、事実そのものであるということを…。母は一言も語ることをしていません。にもかかわらず徳三郎には万言の言葉よりも尊い神の教えが、いただけたのであります。神は徳三郎の身体でもって、神を信ずるということを、教えたもうたのです。徳三郎の信心は決定しました。

このことがあって以来、徳三郎の身体は動くようになり、日に日に快方に向うとともに、神へのお礼の信心も深まっていきました。この有り難い信心の道への扉を開いてくれた田畑五郎右衛門に対して、厚く礼をのべねばならぬと、徳三郎は、ようやく歩けるようになった身体を杖に託し、下駄に足かがりの紐を結いつけて、往復六里の道を寺田の広前に詣でました。それは稲の垂り穂が波打つ十月の半ば頃でありました。そうして年が明けて、明治十七年(一八八四)一月七日に、初めて難波の広前に参り、教祖の直信・近藤藤守に親しくまみえて、起死回生の喜びを申し、信心の教えを請うたのでありました。時に近藤藤守は二十九才で、西村徳三郎は十八才でした。それは、生涯かけての師弟がめぐり合うこととなった最初でありました。

|

伏見港付近の現況淀川と伏見港の入口、三栖の水門 |

西村徳三郎が、畑と改姓したのは明治十七年(一八八四)五月のことで、隣家にいた独り暮しの老婆の養子になるということからでありました。当時は、家の相続人は兵役を免除されることになっていましたので、他家の名目だけの相続人になって、その姓を名乗るということが行われて、「兵隊養子」と言っていました。畑徳三郎も、その兵隊養子でありました。

徳三郎が奇蹟的な「神のおかげ」をうけたことから、灯の消えたようであった西村の家も、明るくなり活気をもつようになって、その年つまり明治十六年(一八八三)の暮には、兄の七兵衛も、後妻の志ほを迎え、商売に身を入れるようになりました。

また一方では、徳三郎のことを聞いて、「どのようにして、神のおかげが受けられたものか」とか、「自分もそのようにおかげをいただきたいものだ」と願う人々が、訪ねてくるようになりましたので、徳三郎も、それらの人達に、「神のおかげ」の話をしたり、わが身の苦難の時をかえりみて、人々の悩みごとを神に願うたりするようになっていました。更に、折々に難波の広前に参って、近藤藤守恩師から、次ぎ次ぎに道の教えをうけて、それをまた人に取次ぐという風にして、思いもかけぬおかげをいただく者もあらわれてきました。

ところが、このように人が訪ねてきて、家の出入りが多くなるにつれて、七兵衛夫婦をはじめ家族の者らは、神のおかげの有り難いことは、身に泌みて分ってはいるが、商売の差し障りになると苦情をこぼすようになり、何分にも一家の生活がかかっていることだけに、つい愚痴が出るのでありました。わけても、後添えの嫂は、神の有り難いことの実感がないだけに、徳三郎に対する不満が強く、兄の七兵衛にしても、後妻に対する気兼ねもあって、ついつい徳三郎に小言を言わねばなりませんでした。徳三郎は、これらの家族の心を察して、人が訪ねてくることを、断ることに努めていましたが、また、一面には、学間で身を立てたいとの素志が、絶えず心の底にありました。信心をすすめてゆけば、人が取次ぎを願うて訪ねてくる。断っても断っても願うてくるものは絶えない。さればと言って、このままでは、自分の将来の望みも、家族との関係も立ち行かないことになります。このような有様の中で、一体、どういうように信心をすすめればよいのか、ほとほと困惑してしまいました。徳三郎にとって、これは信心の更らに次の段階にさしかかったことになるのであります。

明治十八年(一八八五)、徳三郎が十九才の夏のはじめ頃から、伏見の風土病である瘧という病気に罹りました。症状は次第に重くなるばかりで遂に全身にむくみがくるような容態にまでなりました。そこで、今度は、兄七兵衛が徳三郎の頼みをきいて、近藤藤守師の広前にお願いに参りました。師は、「これは、教祖さまが手ずから作られたお鏡餅のあられであるから、これをいただかせよ」と言って、四粒のあられを授けてくださいました。徳三郎は、それを手に受けて、かねて師匠から承わった教祖生神の肌の温もりを感じ、この貴重な生命の糧をいただかせてくださった恩師の心情が、ひたひたと身を包むのでありました。そう思えば思うほど「おかげをこうむることができるものならば、一粒いただいても助かる筈である。これほどのものを、わが独り占めにするものではない。勿体ないこのあられを、他人にもいただかせて、共におかげをこうむろう」と覚り、そのうちの二粒をいただいて嚥み下しました。それを堺にして、さしもの重態も快方に向い、ほどなく全快することができました。

徳三郎は、近藤恩師の取次ぎによって、二度の生命を助けられた感激を抱いて、難波の広前にお礼の参拝をしました。その時、師は、

「お前の病気は、どのようにして治ったか考えてみよ。医薬も方術もその効果のない、助からぬ生命を、神徳をもって助けてくださったのであろうが…。このように助けてくださったのは、お前一人のためではない。神さまは、一人を助けて、更らに多くの人を助け、世を救われようとする思し召しである。わが身独り助かることと思うて、神さまの意のあるところを悟らぬから、またまた苦しむ事ができてくるのだ。これからは、神さまの思し召しに従うならばよいが、わが独りの望みを立てようとすれば、以前の病身に立ち還ると思うがよい。」

と、厳しく誡められました。この恩師の言葉は、まさしく神の言葉でありました。畑徳三郎は、いままでの迷いから目覚める思いで、早速家に立ち帰ると、師のこの教えに従うことを母をはじめ家族に伝えて、道の教師となって信心を貫くことを決意しました。あたかも、この明治十八年(一八八五)六月十三日に金光大神の道は、公認の教団となって、神道金光教会と称えることになりました。畑徳三郎は、この時十九才で未成年でありましたが、学校教員の実績がありましたので、神道管長から特命教師として任用され、十月二日付で教導職試補を命ぜられて、京都府紀伊郡伏見京町三丁目二十五番戸の畑家(養子入りした家)の自宅を広前として、金光大神の道の布教に専念することになりました。ここに伏見布教が始められたのであります。

畑徳三郎が取次の広前とした家屋は、実家の西村から北へ数軒へだてたところにある格子戸のついた借家で、奥の座敷に小さい神舎をしつらえて、神様を奉斎しました。まことささやかなものでありました。しかし、徳三郎の布教への打ちこみようは、激しいものがあって、参ってくる人々ヘの教導に時を忘れることもあり、信者が帰った後も、あれを思いこれを祈って、疲れるままに机の前で夜を明かすことさえありました。また、日々の生計も、神の思し召しのままに、神がお与えくださればいただき、お与えの無いときは無いままに凌ぐという有様でありましたから、差し迫る必要があった時には、蔵書を売って用立てることもありました。それと言うのも、布教をはじめるにあたっては、兄の七兵衛に迷惑や金銭的な厄介をかけてはならぬと決意して、それを貫いたからであります。このようにして、十ケ月ばかりも過ぎた頃のこと、次ぎのような感懐を書きとどめています。

|

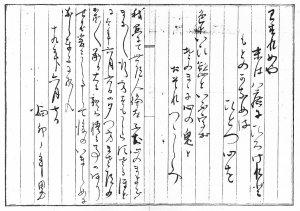

畑先生御歌わすれめや末は八広にひろけれどもとのかなめはひとつ心を色といい慾という字がそのままに心の鬼とおそれつつしみ |

わすれめや末は八広にひろけれど もとのかなめはひとつ心を

色といい慾という字がそのままに 心の鬼とおそれつつしみ

この二首の歌につづいて、さらに、

我、愚にて世道人倫をふむ心のまようまにまに、行方をもしらず。さるほどに、同年六月六日の夕つ方、まさ(正)道のかずかず承り、大いに親ら悟る事のありせば、爰にしるして後のいましめになし奉るになん。

十九年六月七日 畑 卯ノ年男

冒頭の二首の歌は、恩師近藤藤守のものしたもので、徳三郎に与え示したものでありましょう。布教当初の乏しい糧と道を求めて禁欲的なまでの生活の中で、満二十才を目近に迎えようとする青年であってみれば、徳三郎とて前途に多彩な希望を画いて、煩悶する日もあったでありましょう。しかし恩師を通じて金光大神の教えを承ってゆくうちに、己が決意を引き締め、求道の姿勢を正し正ししていった様子を、ここに偲ぶことができるのであります。畑徳三郎が、常に口にしていたのは、

「わしは、もともと糞のようなものである。一旦、世に捨てられた身体であるから、捨てられて肥料となり、世のお役に立たせてくだされたのである。世の肥料である。」

との言葉で、苦難に立ち向う時、何時も彼の胸裏に浮んだのは、この「糞論」の信条でありました。

同じく明治十九年(一八八五)十月十八日の金光四神之君のご祈念帳に、畑徳三郎が大本社(当時、本部広前のことをこのように言うた)に参拝した時のことが、記されています。

伏見 京町三丁目廿五番地住

卯年廿才男 畑徳三郎参。

信者氏子才銭。

丑 十年 岩田 はま

未 十六年 神楽栄次郎

卯 八年 同 ふじ

寅三十三年 西村七兵衛

後妻つごうの御願

戊四十九年 村井宇兵衛

辰 四十年 横山 庄七

申五十一年 山本萬五郎

寅五十七年 中路八兵衛

戊 十三年 辻 徳次郎

子三十五年 福井 音吉

午四十一年 山本 岩吉

戊四十九年 名田態次郎

子四十七年 豊田 べん

午五十三年 小中 平吉

某

午 廿九年 友岡 駒吉

酉三十八年 阪 源太郎

亥 廿四年 宮崎 二

卯三十二年 藤岡作兵衛

此氏子荷物うんそう商ニ付

まちがひのできぬよう奉願尚

母てい亥六十年冬になるとた

んせきにてこまり升何卒全快

御願

卯 二十年 畑 徳三郎

〆廿一人

畑 徳三郎

十九年旧戊十月十八日参

畑徳三郎参十九日届致

これは、布教満一年を経て、お礼参りをした時のことと思われますが、この時すでに徳三郎以下二十一名の信者が、大本社への奉献を願うまでに教績があがっていたと思われます。しかも、これらの人達の中から数人が後年、教師や教徒になりました。終りに記されている藤岡作兵衛という人は、畑徳三郎の広前に初めて参った折、そのご理解を聞いて深い感銘に打たれ、「このような結構なお道を知らせていただいて、私一人が承わるだけでは勿体ないと存じますので、家内の者達にも聞かせてやりたく、明日、家内ともども参拝いたしましたうえで、改めてご信者のうちに加えていただき、ご信心いたします。よろしくお願いいたします。」と挨拶をし、翌朝には、衣服をととのえ、夫婦連れ立って参拝し、入信を誓ったと言われています。作兵衛は、のちに東京の畑徳三郎のもとで布教をたすけ、権大講義にまで任用せられた人であります。

このように信者が育ち、その人数も増加していったところから、信徒を結収する手続きをとることとなって、翌る明治二十年(一八八六)一月二十六日に、金光教会藤守組集会所と称して、講社を組織しました。その願書は次のようなものでありました。

| 金光教会講社第貳拾六番教区藤守組集会所設置願 | |

| 私共儀 | |

| 兼テ本教会講社へ加入罷り在り候處、本教正道ノ尊厳ナルヲ了解シ、信徒ノ者漸次増加仕り候。就テハ布教便利ノ為メ、今般、京都府下紀伊郡伏見京町三丁目貳拾五番戸住、畑徳三郎宅ヲ以テ、金光教会講社第貳拾六番教区藤守組集会所二仕リ度ク、別紙図面添ヘ、此段連署ヲ以テ願ヒ上ゲ奉り候也 | |

| 明治二十年一月廿五日 | |

| 京都府紀伊郡伏見京町三丁目第貳捨五番戸 | |

| 神導教導職権訓導 | |

| 担当人 畑 徳三郎 印 | |

| 兼金光教会準六等教師 | |

| 同 第貳番戸 | |

| 信徒総代 西村七兵衛 印 | |

| 同 上北浜町第三番戸 | |

| 同 藤岡作兵衛 印 | |

| 同 紺屋町第二番戸 | |

| 同 北本 音吉 印 | |

| 同 京橋塩屋町第四番戸 | |

| 同 中村岩次郎 印 | |

| 同 南浜町第廿五番戸 | |

| 同 中路八兵衛 印 | |

| 同 銀座貳丁目第拾八番戸 | |

| 同 山本萬五郎 印 | |

| 同 第廿壹番戸 | |

| 同 坂 源太郎 印 | |

| 同 撞木町第六番戸 | |

| 信徒総代 村井卯兵衛 印 | |

| 同 上浦掛町第拾貳番戸 | |

| 同 友岡 駒吉 印 | |

| 同 魚屋町第拾三番戸 | |

| 同 神楽栄治郎 印 | |

| 同 第壹番戸 | |

| 同 岩田伍兵衛 印 | |

| 同 下大手町第拾八番戸 | |

| 同 横山 広七 印 | |

| 同 京町三丁目第廿六番戸 | |

| 右家主 平井宜次郎 印 | |

| 神道金光教々長金光萩雄殿 |

この願書の標題に書かれた「金光教会講社第貳拾六番教区」というのは、前にも触れたように、はじめて国家の許しを得て神道金光教会と称えた金光大神の道の信奉者の教団は、現在のように独立の体制にありません。神道事務局に所属した一つの教会でありました。そうして、その金光教会の信奉者が、各地で講社をつくると、市や郡ごとに教区を定めることになっていました。第二十六番教区というのは、金光教会の中で、二十六番目に出来た教区ということであって、畑徳三郎を中心とするこの講社は、その教区での最初のものでありました。さらに「藤守組」というのは、畑徳三郎の講社の名前であって、近藤藤守のお取次をいただいて信心をすすめている信奉者の組内である、ということであります。このような願い出に対して、

書面願之趣キ聞届候事

但シ地方庁之出願可致事

明治廿年一月廿六日

神道金光教会教長 金光萩雄 印

と、金光教会の教長、金光萩雄師の名儀で認可があたえられました。しかしながら、この認可の条件として、書き添えられている「地方庁之出願」のことは、直ちに取り運ぶわけにはゆかない事情がありました。その当時は、金光教会に所属する信奉者の布教施設として、京都府知事が認めなければ、一般の民衆に対する布教行為が許されなかったので、その認可をうけるためには、畑徳三郎の自宅が借家であってはならなかったのです。そこで、この平井宜次郎所有の借家を買い取るか、或るいは、外に持ち家を買い求めるかしなければなりませんでした。

ところが、そういうことになって、伏見の信者の間で一つのむつかしい問題が、持ちあがったのであります。前にも述べたように、徳三郎を信心の道に導く橋渡しをしてくれました、寺田村の田畑五郎右衛門は、この頃になると、目宅を広前として、そこに神道金光教会第二等寺田支教会所を設けていました。そうして、それに所属する信者が、田畑組と称して講社を組織し、南山城一帯はもとより河内・摂津の北部にまで広がり、非常な勢いでありましたが、伏見においても、早くから田畑組の講社ができて、伏見両替町一丁目第貳番戸で塩魚商をしていた岡田豊次郎が、その講元をつとめ、田畑組に属する信者は、岡田豊次郎の家に集り、ご拝礼や信心の話をしたり、集会を開いていました。

そういう状況のところヘ、いま畑徳三郎が藤守組の講社を立て、更らに支教会所を設置しようというのであるから、伏見の信者達は、田畑組と藤守組との関係もあって、どちらを教会所とするかが問題となりました。しかも、両者の場合は、僅か三百米足らずのところにありましたから、両方を立てるということで、知事の認可を得るのは、まことにむつかしいことでありました。

結局、この問題は、信者達が「畑先生には誠意がある」ということで、畑徳三郎の広前を教会所とすることになりました。つまり、信者達が選んだ道は、徳三郎が生活を離れて専ら布教に従うている姿に、金光大神の道の真実なものを認めたことに外なりません。このようにして、信者達は、畑徳三郎の自宅から、数軒北に寄った大手町に面する伏見京町三丁目第貳番戸の家屋を買い取って、神道金光教会第二等京町支教会所を設けることとなり、明治二十年(一八八六)九月二十九日付で、京都府知事に認可を求める願書を差し出しました。

| 神道金光教会京町支教会所設置願 | |

| 岡山懸備中国浅口郡大谷村ニ於テ神道金光教会本部設置ノ處、本府下ニ於テ追々信徒増加致候。就テハ布教ノ都合ニヨリ、今般京都府下紀伊郡伏見京町三丁目第貳番戸畑徳三郎宅ヲ以テ、神道金光教会京町支教会所設置、布教拡張致シ度ク候ニ付キ、御庁ニ於テ御差閊之レ無ク侯得バ、御聞キ届ケ成シ下サレ度ク、則チ教会規約並ニ設置所絵図面相添エ、此段連署ヲ以テ願ヒ奉り候也 | |

| 京都府下山城国紀伊郡伏見紺屋町第貳番戸 | |

| 信徒総代 北本 音吉 印 | |

| 明治廿年九月廿九日 | |

| 同 伏見葺屋町第拾番戸 | |

| 同 和田六兵衛 印 | |

| 同 伏見上北浜町第三番戸 | |

| 同 藤岡作兵衛 印 | |

| 同 伏見区京町三丁目第貳番戸 | |

| 金光教会京町支教会所担当 | |

| 畑 徳三郎 印 | |

| 権訓導兼金光教会準六等教師 | |

| 権大講義 金光 萩雄 印 | |

| 京都府知事北垣國道殿 |

明治廿年十月四日付で、この願い出に対する京都府知事の認可が得られ、ここに公然と布教ができるようになりました。

畑徳三郎の東京布教への願いは、周囲の人達にとっては、青天の霹靂のようなものでありました。しかし、それは、決して徳三郎の思い付きのようなことではありませんが、さればといって、それほどの綿密な計画がたてられておったわけでもありません。ただ畑徳三郎にとって、東京布教という大事業が、生涯かけてのものであっただけに、それ相当の理由や事情があったことは推測できます。明治二十一年(一八八八)三月という時点で、畑徳三郎の上京を促すきっかけが、突然にやってきたのであって、その願いは、すでに半年ほど前から、もつようになっていました。

上京の前年、つまり明治二十年(一八八七)十一月のことであります。かねて、大阪において金光大神の道の勢いが盛んで、世上の評判になるにつれて、違警罪という名目で、警察や憲兵隊の検束や取締をうけることがありました。わけてもこの頃になると、国会開設の前夜で自由民権運動が盛んでありましたから、その運動への取締が厳しく行われ、一堂に多くの民衆が集まって、不穏な空気を醸し出すことが、治安上の問題となっていました。それに加えて、神道教派に属しているとはいえ、新興宗教の流行の一つとみなされて、信者の動静や世間の風聞から官憲の誤解が生れ、明治二十年(一八八七)の「南区の金神狩り」の事件が起こりました。この事件は、近藤藤守・有田儀助・吉田あや子等が検束され、そのことが新聞紙上にも報道せられましたので、このことが動機となって、白神信一郎(二代)・近藤藤守・有田儀助らが、行政裁判に訴えて、冤罪を明らかにしようとしました。後に京城教会長となった吉積順造を弁護士に立てて、この年の十一月に裁判が行われ、この裁判において、金光大神の道が、官憲の言うような淫伺邪教でもなく、国家社会の治安をみだす言動を行ったこともないことを弁明して、官憲がおこなった布教行為の取締が不当であることを主張しました。

そのためには、裁判官が、この道を正しく心証することが必要でありましたから、その弁明者をする適当な人を得なければなりません、そこで近藤藤守の教え子等の間でも、その相談が繰り返されました。その時、そういう人として白羽の矢をたてられたのが、畑徳三郎でありました。そうして、畑徳三郎にそのことを依頼する交渉役として、徳三郎の広前へ濱田安太郎が訪ねてきました。

当時二十一歳だった徳三郎は、濱田からことの趣旨をきいて、金光大神の道に救われたこの身が、道の危急存亡のお役に立ち、しかも大恩ある近藤恩師の名誉を回復することができるのは、わが生涯の光栄であると感激して、直ちに承諾しました。しかし、布教当初で生計も貧しい一書生でありましたから、自分の蔵書の中から『十八史略』を売却して三円の金をつくり、それを旅費に当てて法廷に立ちました。畑徳三郎の自らがこうむってきた金光大神の道の信仰体験と相俟っての、理路整然として行き届いた弁論に、裁判官等も、はじめてこの道の真意にうたれて、全員無罪の判決が下されることになりました。

この裁判事件を通しての、貴重な体験によって、畑徳三郎はこの金光大神の道が、国の政治をつかさどる官憲や支配層に、もっと正しく広く理解されなければならぬと考えました。そうして、そのためには、伏見の田舎に止まっていてはならぬ、政治の中心である東京に出て、道の布教に身をささげようと決心しました。

更に畑徳三郎が伏見の町から出ようと考えたいま一つの事情がありました。それは、京町支教会所の設置について、前にも記したように、岡田豊次郎の田畑組講社の信者の中には、教会所の設置以後も徳三郎にたいして対抗的な意識をもっているものもいました。畑徳三郎は、自分を金光大神の道に手引きしてくれた田畑五郎右衛門に対する恩義を思うと、このままこの土地で布教してゆくことが、田畑組との溝を深める結果となることを恐れ、自分から身を退くことが最も妥当な方法であると考えました。このような事情もからみ合って、畑徳三郎の上京への決意が固まり、いわゆる東京布教の願いを恩師近藤藤守に書き送って、その取次を願いました。しかし師匠からの返事は、待てど暮らせど一向に戻ってはきませんでした。

焦燥のうちにその年も暮れて、明ければ明治二十年(一八八八)一月、徳三郎は年始のお礼をかねて難波の広前に参拝し、直接、師匠からその意向をうかがうことにしました。畑徳三郎が近藤藤守に取次を願うている時、丁度そこへ一通の封書が届けられ、近藤藤守は、それに目を通すと徳三郎に手渡されました。そこには「オソクナッタ。ハヤクヤルガヨロシ。」と片仮名で記されていました。これは、近藤藤守が、徳三郎の手紙を添えて、金光四神様へ願い出ておったことに対する返事でありました。「遅くなった。(東京へ)早くやるがよろし」というお言葉は、徳三郎にとってまさに神の御声と受けとれ、わが事がすでに成就したような確信に満ちた思いで掃宅し、母や兄達に事の次第を話しました。すると、母のくにも兄の七兵衛も、余りの唐突のことに驚きましたが、徳三郎の決心を最早ひるがえすすべもないことを知って、ただその成功を心から祈るのでありました。まして信者達は、それ以上の驚きに周章しましたが、徳三郎の慰めの言葉から事の経緯がわかるにつれて、やがて別れを惜しむ心に変わっていきました。

北本音吉(のちに甚吉と改めた)は、その晩年に至るまで、この時のことを思い出しては、次のように話していました。「畑先生は、とうとう掃っては来なさらなんだ。わしら信者のものが、『どうして東京へ行きなさるのか』と聞くと、先生は『もっと勉強がしたいのや』と言われた。年も若い先生やから、これからも勉強して偉い人になって貰わにゃあならんと思うた。でも勉強がすんだら帰って来られると思うていた。先生に聞くと『三年ほどや』と言われる。そこで『三年たったら帰って来てくださるのか』とたずねると、『三年たって帰れなけれは、また三年である』と言われた。わしらは六年間辛抱すりゃよいと思うた。そうして三年たっても帰って来なさらぬ。迎えの人が行ったが、その人も向うへ行ったきり帰ってこぬ。また三年たって迎えに行ったが、それも帰ってこぬ。ミイラ取りがミイラになってしもうた……。畑先生は布教に行くとは一言も言われなかったでなあ」と、愚痴とも淋しさともつかぬ口振りで話していました。ここには、北本音吉ばかりではない、信者のすべてが抱いていた畑徳三郎への思慕が、後々までも持ちつづけられていたということで、僅かな二、三年の歳月の師弟の交わりが、それほどの生涯かけての深い情愛を育てていたのでありました。そうして、徳三郎が一言も「東京へ布教に出る」と言わなかったというのも、そのような信者のこころ根を察して、口に出すわけにはいかなかったからでしょう。しかし畑徳三郎の東京行きは、再び故郷へ帰ることのない強い決意を、心の奥底に秘めての旅立ちでありました。

畑徳三郎にとっては、未知の地への旅立ちで、しかも生涯をかけての事業を開拓するのでありますから、何くれと心慌ただしく不安なものでありましょうが、ひたすらに金光大神を背に負うての不退転の信仰のみが、自らを支える力でありました。いよいよ三月二十二日の夕闇の迫るころ、伏見京橋の浜から乗船して大阪へ下ることになりました。母も兄も弟も、そして信者違も、川岸にたたずんで何時までも何時までも見送っていました。春浅い水面に葭の葉がゆれて、浜に並ぶ船宿や対岸の廓に灯し火がつく中を、蒸気船の響きのみが余韻をのこして大川筋へと下っていきました。

翌朝、難波の広前にお参りして、師の近藤藤守に別れの挨拶をしましたが、そのとき濱田安太郎と伏見から難波に行儀見習いに来ていた大倉ジウとが連れ立って、神戸港まで見送ることになりました。濱田安太郎とは、前年の裁判事件以来、お互いに心通わすようになっていましたが安太郎は三十歳、徳三郎は二十二歳でありました。そうして、二年後の明治二十三年四月に、安太郎の妹さとが徳三郎の妻となりましたので、奇しき因縁といえましょう。三月二十三日、畑徳三郎は、神戸港から山城丸に乗船して東京布教の旅に立ちました。

|

東京布教に上京のため神戸港にて(明治21.5.20)畑徳三郎氏(中央)濱田安太郎氏(写真左)大倉ジウ氏(写真右) |