ウイーク私の主張2008

11月

●11月10日「増加する子供の無医療保険問題を野放しにしてはなりません」

10月

●10月31日「さすが笛南中の給食です。事故米関連食材が使われていません」

●10月7日「投票所問題からも市立小中学校のバリアフリー化をお願いしました」

9月

●9月30日「議場のバリアフリーから投票所の段差問題を考えました」

●9月27日「東京の上野公園の変わりようでホームレス問題を考えました」

8月

●8月20日「地球温暖化防止と新庁舎の駐車場設置をどう考えるか」

7月

●7月20日「これはいけません!甲府市の国保保険料がまた引き上げに」③企業社会の責任とは

●7月5日「これはいけません!甲府市の国保保険料がまた引き上げに」②国の責任とは

●7月4日「これはいけません!甲府市の国保保険料がまた引き上げに」①今回の保険料の引き上げ額とは

●7月1日「小中学生にも医療費援助急増」と国のひどさを考える

6月

●6月30日議会での「市町村議3割が質問ゼロ」を考える

●6月23日「おかしい!どうして保育所の耐震補強化をいわないのか?」

●6月12日「後期高齢者医療の滞納問題で具体的な詰めが出来ていません」

5月

●5月29日「障害者問題で『わかったフリ』は間違いのもとだと思いました」

4月

●4月30日「公的医療と健康・いのちを守る請願署名」行動をします。

●4月21日「高齢者の不安と怒りが後期高齢者医療制度で高まっています」

●4月4日「長寿」か「後期」か?混乱の中で「後期高齢者医療が出発?

3月

●3月24日現代版「姥捨て山」の後期高齢者医療制度に同意できません

2月

●2月18日「給食費などを援助する就学援助制度の現状はどうなっているのか?」

●2月16日「学校給食は『食事サービス』ではなくて教育であり教育の中身です」

●2月14日「給食未納問題を解決する最善の方法は給食費の無料化です」

●2月12日「『給食費滞納の児童を名指し』これでは教育ではありません」

●2月1日「中国産の冷凍餃子食中毒問題で考えたこと」

1月

●1月16日「新成人おめでとう!将来の希望を棄てないで頑張りましょう!」

●1月9日「奨学金制度は重要『お金がないならあきらめろ』は是正すべき」

●1月4日「今のバラエティー番組は暴力やいじめ、そして危険を笑いにしている」

●1月1日「新年明けましておめでとうございます。今年は生活防衛の年です!」

| 2008年11月10日(月) |

増加する子どもの無医療保険問題を野放しにしてはなりません ●10月30日の厚生労働省の調査は、国保保険料(税)を払えない家庭から保険証を取り上げ、「保険証がないという資格」である「資格証明書」の発行数は33万世帯と大変な数になっていることを明らかにしました。そして保険証がない子どもも3万3000人という大変な数になっていることが分かりました。 ●「資格証明書」が発行されると、医療費の患者負担は全額となります。 また保険が使えるように市町村の窓口に行って保険証を再発行してもらうにしても、それまでの滞納分が分割であっても請求されることになります。保険料の場合は2年、保険税の場合は5年で時効ですから、資格証明書の発行までには、最低1年以上の滞納ですからこの分の滞納保険料の支払いが求められますその支払いはほとんど不可能になってしまいます。 ●したがって資格証明書が発行されると、 ・ほとんど正規の保険証の復帰できない ・必要な医療にかかれない ・そして重篤にしてしまい命も落とすこともある 甲府市の場合では、2006年度で資格証明書を発行された約400名のうち、医療を受けた人はわずか8人でした。また、資格証明書が発行されると社会から突き放されるようです。治療もされないでそのうち2名の人が亡くなっています。 ●学校に行く子どもの場合は、教育上からも、心身に計り知れない影響を与えます。林間学校や修学旅行、スポーツ少年団、部活動の宿泊などでは保険証のコピーの提出が子どもに求められます。学校の健康診断では虫歯の治療などの結果を学校からも求めます。 したがって資格証明書の子どもの状態は、保護者の問題にとどまらず、子どもの社会の問題にもなってしまいます。 ●この事態は、憲法の生存権の問題であり、教育上からも是正すべき社会問題です。また児童福祉法にあるように、国と自治体における責任がはたされていないことになります。 ●今回の厚生労働省の調査で明らかになったことは ①多くの自治体における「資格証明書発行前の滞納者との接触」は、かなり不充分でありこれでは、文書による『催告』もない中で、機械的に保険証が取られていることです。極めて乱暴な事態が明らかになっています。 ②また、「資格証明書発行後の滞納者との接触」については、調査もなく、放置置されているのではないか!ということ(甲府市もそうでした。死亡している人もわからない状態でした)。 これは、今後、しっかり各市町村国保で追及しなければなりません。 ③マスコミ報道にもあるように自治体間での格差が大きいことです。保険者が市町村ですからの対応に格差があることです。 ・保険料(税)の金額がそもそも格差があります。 市町村の一般会計からの繰入金の格差もあります。 ・相談や減免制度の格差 差し押さえでの格差=機械的に資格証明書を発行する自治体とそうでないところの格差があります。 つまり、市民生活のための自治体としての機能が果たされていないところがかなりあり、この資格証明書の発行件数も、その市町村自治体の機能上の物差しになります。 ④子どもの医療費助成制度の水準における格差もおおきいものがあります。 そこでこの医療費助成の水準が子どもの資格証明書の発行数に格差もつけます。例えば、甲府市では小学生まで医療費助成制度を行っていますので、小学生のいる世帯までは資格証明書は発行していないで、短期の保険証を発行しています。 このような対応をしている自治体は多いのです。 ⑤この医療費助成の水準の関係は調査からも見て取れます。 ・乳幼児の資格証明書発行率は 0.4% ・小学生の資格証明書発行率は 1.1% ・中学生の資格証明書発行率は 1.5% 中学生の資格証明書の発行率(つまり無保険率)が一番多いことは、多くの自治体ではまだ、子どもの医療費助成制度が中学生まで対応できていないことを表しています。したがって、多感な中学生から保険証のない子が多くなるのです。 ⑥この状態は、医療という重要な制度において、日本の子どもは、極めて不均等な対応が強められていることがあきらかとなっています。 国の医療制度の構造改革とまた企業社会優先の弊害が元凶です ●今回の厚生労働省の調査では、市町村の機械的で乱暴な取り扱いを明らかにしましたが、しかしこの事態の根本にはこの間の国の政策・指導の誤りがあります。 ① 自治体の国保会計に何の財政的援助もないばかりか、老人保険制度を解体して、医療費のかかる75歳未満の高齢者を国保に押しつけて、国保会計の医療費の支出を増大させました。これも後期高齢者医療制度に連動しています。 ② さまざまな制度「改正」はその都度国保会計を極めて逼迫させています。例えば、その都度、国保のコンピューターのソフトも改修も数千万から億の単位の財政がかかります。 ③ そして、市町村国保は、一般会計からの繰入金もきつくなり、そのつけを被保険者の保険料(税)大幅引き上げに求めてきました。これは極めて高い保険料となり・・・そして、払いたくても払えない滞納世帯を生んでいます。 ※甲府では、国保と共済健保の保険料はほぼ4倍になっている ④ また、国保の加入年齢層もこの間の雇用も含めての構造改革で大きく変化しました。 従来は、個人経営者・農林業者・退職者であったものが ↓ 現在では 退職者と非正規労働者及び社会保険に加入させてもらえない中小企業の正規労働者(これは違法です。パートでも政管健保に加入させなければならない使用者側の義務があります)となっています。 したがって、若年者の滞納率はどこでも極めて高くなっています ※ これは監督行政であるもう一つの社会保険庁の大きな責任問題です。甲府市では20代から30代の保険料滞納比率は50%にもなっています。 ⑤高い保険料は、滞納を増やし、そしてさらに高い保険料となる。この間は悪循環が繰り返されてきました。 ⑥ 1997年の国保法「改正」で資格証明書の発行を自治体の「義務」化しました。また、国は差し押さえも含めて、取立て厳正化、収納率の向上のみをこの間強調してきました。(『国保新聞』などに山盛りにあります) 機械的に国の指導に従っている市町村国保が機械的に資格証明書の発行をしているのです。 ⑦ 特に問題なのは、 国の水準以上に独自に医療費の助成(子ども及び高齢者)を行っている自治体には、国からの交付金を減額するペナルテイ措置があることです。 また、収納率が悪いと同じく交付金を減額するペナルテイ措置があります。これは極めて大きな金額です。 甲府市では5年間で福祉医療制度で9億5千万円減額、収納率の未達成で4億3300万円減額 ※ このことの是正を全国市長会では、毎回要望・意見として出してまでいます ↓ このことによって自治体国保はさらに厳しくなりますので、多くの自治体では、今なりふりかまわずに、「どこでも収納率の向上!」となっています。 ⑧ 当然、資格証明書の発行は多くなり、子どもへの配慮もなく収納率の向上だけが目的とされてきたのです。市町村自治体の責任というより国の責任はおおきいものがあります。 ※ 千葉の習志野市が独自に中学生までこどもには個別に保険証を発行しています。これがたぶん一番早いのではないでしょうか。 当面の政策として甲府市の国保に次の要請をしてきます ●10月30日 厚生労働省は調査にもとづいて「被保険者資格証明書の交付に際しての留意点について」という国保の運用における通知を出しました。その内容は、資格証明書の発行については機械的に行うことなく、予防的対応、福祉的対応、救急的対応をおこなうこと、特に子どもに対する配慮を求めたものです。 これは、当然です。しかし、国自らの反省が全くなく、また市町村国保に対しての財政的援助もないままに、その責任を市町村に丸投げして是正と配慮を求めるのは、中央官僚らしいやり方です。 ●でも、ようやくはじまった無保険状態への是正と配慮は、市町村段階から具体的につよめていかなければなりません。私は、甲府市で以下のことを求めています。 ① かつての老人保険制度(世帯が滞納していても高齢者には保険証を本人に出していた)にあったように、滞納世帯であっても その世帯、または百歩譲って、子どもだけでも早急に保険証を出すべきです。※このことを自治体でもおこなうところが増えています。 ② 資格証明書の発行を抑制・ストップすることを前提に、資格証明書の発行前と発行後の「接触」の状態の調査をもとめます。特に発行後の ・医療を受けた人数の点検、 ・死亡者の点検 ・子ども数の調査内容の把握 ・本来の保険証に復帰した者の数 の調査を行い、事態の把握と今後の改善要求につとめることとします ③ 最も低い要求ですが、すぐにも子どもの資格証明書をやめさせ、「短期証明書」に切り替えさせることを要請します。 ④ この際、こどもの医療費助成制度の対象年齢の引き上げももとめます。 ⑤ 今後とも、子どものいる世帯への「差し押さえ」の保留・配慮を求めます。 ⑥ また「子ども」(児童福祉法の「児童」とは=18歳に達するまでとしている)の年齢を高校生までの考えを求めます ⑦ 差し押さえ件数の多い自治体では―また保険料の高い自治体では、減免制度の充実・分納相談の充実をもとめます。 ⑧ また一般会計からの繰入金(法定内と法定外)をもとめる。今の保険料は高すぎますから、保険料の引き下げも含めて、法定外の一般会計からの繰入の増額を求めます ⑨ 滞納問題では、市民税の収納との一体化が強調されているが、市民税と社会保障の保険料(税)とでは、性格が異なることを強調しよう。つまり、連携はあっても、「同じように差し押さえなどをしてはならない」とします。 ⑩ 国に関しては、 ・労働者の国保ではなく社会保険加入の健康保険の義務化を法に基づいて徹底させること。 ・国からの、国保会計への財政補填(特にこの間の75歳未満の国保加入による財政負担の軽減措置が必要)。甲府なら35億円ほどにもなります。 ・国保制度の収納率と自治体独自の医療福祉に交付金を減額するペナルテイ措置は直ぐにも止めること。 これらについては、全国市長会の要望・意見としてもはじまっていますが、さらに強めることを甲府市に要請していきます。 ●甲府市では、今中学生では2名の方が、無保険状態となっています。まず、すぐにもこの状態を改善しなければなりません。 |

| 2008年10月31日(金) |

さすが笛南中の給食です。事故米関連食材が使われていません ●10月31日は、笛南中学校の組合立の定例議会の日でした。笛南中学校は中央市と甲府市との組合立の学校で、組合の議会も行われているのです。私も、この組合議会の議員になっています。せっかくの定例議会ですので、私は、毎回質問することにしています。 今回の質問内容は、以下の3点でした。 ① 学校給食における三笠フーズなどによる事故関連食材の問題と安全性について ② 当面の学校施設の耐震化対策についてー日々の点検と修繕について ③ 平成22年度末に学校組合立解散と生徒・保護者への説明と配慮について ※内容はこの山田厚のホームページに掲載していますので、ご覧下さい。 笛南中学校以外の学校給食にも事故関連食材が使われていました ●質問の①は、発がん性のあるカビ毒や農薬に汚染された三笠フーズなどの事故米問題に関連して質問したものです。残念ながら甲府市の小中学校の学校給食では、事故関連食材が入り込みました。当局の9月25日の報告によると次の通りです。 ・2006年 1月 小学校26校(市立全校)手作り厚焼き玉子1回(約1万個) ・2006年 2月 中学校10校(市立全校)五目厚焼き玉子1回(4.600個) ・2007年11月 小学校26校(市立全校)五目厚焼き玉子1回(4.600個) 成長期の子どもの口に、汚染された食材が入ったことは極めて深刻な問題です。 ●この責任は,汚染米を不正転売した三笠フーズなどの悪質業者にありますが、それと不正をここまで見逃してきた「感度が悪すぎる!」といわれている農水省の「監督不行き届き」の責任も明らかです。 また背景として、自民党政府の農業政策に大きな原因があります。汚染米の80%は輸入米ですが、そもそも米は日本でも自給できるのにわざわざ輸入米を入れてきたことが不可解です。ーこれは工業製品の輸出大国である日本にアメリカなどが強硬に米市場の開放(=米の輸入)を求めました。その結果、政府は対米公約的に必要のない輸入米を義務として増やしてきました。 そして「輸入米の中でも用途が限られ、引取り手のない“厄介もの”を引き取ってくれる汚染米業者は、農水省にとって好都合な存在だったのだろう。三笠フーズだけで過去五年間に百回近くおこなった立ち入り検査も、事前に日程を伝えるなど形骸化していたことに、得意先への遠慮がうかがえないか」「安全より在庫減らし優先」(山梨日日新聞 9月17日)。これでは、しっかりした監督はのぞめません。 ●さらに1995年に米の流通規制の強かった旧食管法が廃止され、そして2004年の小泉政権の時に、さらに食糧法が大幅「改正」されたことも原因です。それまで米の流通ルートが管理されていたものが、米の取扱い業者の規制緩和を行い米の流通の自由化がほぼ行われたことによって悪質な取引・不正流通が野放しになったーことも汚染米不正の拡大につながったことが指摘されています。(参考『朝日新聞』9月28日) ●ところで、農水省は米の流通の規制緩和を見直し、規制強化の食糧法の改正を行うことを決めました。この改正は当然ですが、それにしても政府の「失政」(政治のあやまり・悪い政治)はここでも明らかとなりました。 ●「風が吹くと、桶(おけ)屋がもうかる」という言葉がありますが、政府の食料政策の「失政」は、コメ流通の規制緩和となり、それによって汚染食材が流通し、そこから学校給食で甲府市の子どもの口に入ったのです。 笛南中学校の学校給食は、おいしいだけではなく安全でもあるのです ●なお、今回改めて考えることがもう一つありました。それは甲府市立小中学校の学校給食では、事故関連食品が食材に入ったのに、甲府市中道地区の笛南中学校では、一切使われていませんでした。 ※このことは10月31日の笛南中学校の組合立の定例議会で、私の質問の答弁で教育長が公的に明らかにしました。 ●なぜか? それは、笛南中学校の学校給食がりっぱだからです。直営自校方式で学校には専門の栄養士さんが配置され、独自の学校献立、地産地消も積極的にすすめています。そして食器はせとものの強化磁器です。「おいしい」と生徒さんからも極めて好評です。今回の汚染食材の問題では「おいしい」にプラスして「安全」も明らかになったようです。 甲府市の学校給食は、笛南中学校の学校給食をお手本にしなければなりません。2010年の3月末で組合立の笛南中学校はなくなり、甲府市立の笛南中学校となります。いいものを残すのは当然です。 しかし、甲府市立になったら笛南中学校の学校給食を廃止し、甲府市立の中学生からも「おいしくない」と言われている業者弁当方式にするのでしょうか? そうなると今度は、甲府市の「失政」となってしまいます。 |

| 2008年10月7日(火) | |

|

投票所問題からも市立小中学校のバリアフリー化をお願いしました ●私は、下記の文章で、甲府市に市立小中学校のバリアフリー化をお願いしました。

●まもなく、衆議院選挙もはじまるようです。この機会にも防災や教育のための改善は必要だと思いました。 |

| 2008年9月30日(火) |

|

●決算委員会もあって長い9月議会が今日閉会となりました。同じ会派の中込市会議員が、今回議長に就任したことで、会派代表者会議や広域議会など様々やることが増え私にとって大変忙しい議会でした。 ●九月議会の特徴は中込議長となったことで、様々な小さな改善がはかられました。 ・議長主催の議員学習会( 救急法や財政健全化法など)の学習会がはじまった。 ・障害者に配慮された本会議場になりはじめた。 ・聴覚障害者のための手話通訳+要約筆記者の支援がはじめて傍聴席でおこなわれた。 ・本会議場の議員の演壇が対面式になった。 これは一問一答方式にも活用でき、また車イスからの質問もできるようになった。 ・予算委員会や決算委員会の会議録が甲府市のホームページに掲載されるようになった。 ●これらの改善は私自身の意見でもあったわけですから、小さくても改善ができことに喜んでいます。 特にありがたかったことは、本会議場の傍聴席の改善もあったことで私の代表質問にたくさんの障害者の方々が傍聴に来ていただいたことです。そして傍聴席で、車イススペースや手話通訳者・要約筆記などを活用していただいたことです。これはバリアフリーを目指す今後の議会運営の改善にとって具体的なお手本となりました。パイオニア的な行動をしていただいたみなさんに本当に感謝しています。 |

| 2008年9月27日(土) |

|

東京の上野公園の変わりようで、ホームレス問題を考えました ① 人が多いことです。平日の午前中からまるでイベント会場のようにごった返していて、緑の中を散策するといった趣はまるでありません。かつての東照宮などではほとんど人はいないで重厚なイメージがあったのですが、いまでは単なる人ごみの名所でした。東京は人口が多くなっているのでしょう。調べてみると当時より120万人ほど人口が増えているとことですが、それにしても・・・といった感じでした。 ③ 一番強い印象は、ホームレス風の人がたくさんいたことです。こっちにも、あっちにもベンチや木陰にホームレス風の人が横になっていました。またブルーシートの囲いもかなりありました。こうなると「趣」とか「落ちつく」といった感じではなくなってしまいます。「どうゆう暮らしをしているのだろうか?」「身体はどこであらっているのだろうか?」「食べものは?」いろいろ考えてしまいます ●時代の流れを感じさせられました。それも残念で寂しいといったイメージです。また自分も随分歳とったなーとか、この世の中は心配だなーとか様々な思いともなりました。 ●この日は金曜日なのでホームレスの人は特に多いとも聞きしました。丁度、見ることができたのですが、国立博物館のそばの林には5百人ほどの人が集まっていて、宗教団体と思われるボランティアの方からの週一回金曜日の食事(炊き出し支援)を受けていました。私は、確か何年か前にもこの場所で同じ光景を偶然見たことがありますが、数が倍以上に増えていました。今回は、時間があったので少したたずんであれこれ考えていました。 ホームレスの人たちはほとんど中年の男性で、整然と静かに順番を待っています。同じ場所でこの団体の方は頭を刈る床屋さんのボランティア活動もしていました。ここでも静かな順番待ちの列がありました。「この5百人ほどの人には、それぞれの家庭もありそれまでの人生もあり、まじめに働いてもリストラされた人も少なくないのでは」「これからどうなるのだろう」「冬はどうなるのだろう」「病院は?」「東京都や台東区の行政はどのような対応をしているのだろうか?」等と考えていました。

・「仕事が減った」31.% ・「倒産・失業」27% つまり、働けなくなったことの理由がほとんどです。リストラなどを許さない雇用の安定と医療保障の充実は重要です。 また、「今後どのような生活を望むか?」では ・「きちんと就職して働きたい」という者36% ・「今のままでいい」という者18.% ●厚生労働省の調査では、ネットカフェ難民といわれる住所不定の若者などの調査を入れていませんから実際はもっと多くの数になります。ちなみに、政府統計ではネットカフェ難民は5400人ですから両方をたすと2万4000人ほどです。 ●甲府市でもホームレスの人が増えています。実は先週の決算委員会でホームレス問題の質問をしたところ、1年前の調査では甲府市は31名(山梨県全体で42名)とのことですが、駅北口の陸橋下を見てもブルーシートの囲いはいくつもあり、実際はもっと多いと思われます。 ホームレスの人は住所がないだけに、社会から非合法状態となり生活保護以前の人たちとなってしまいます。社会の安定のためにも雇用(労働基準法・雇用保険・労災保険)・医療・福祉の最低限のセーフティネットの対策が問われます。これは大きな社会問題です。親代々の大金持ちの人を除いて、普通の市民とって、いまの世の中では、「いつ何時、自分がホームレスになるかもしれない」からです。決して人事ではすまされません。 |

| 2008年8月20日(水) |

|

・地球温暖化は最早先送りはできない。クルマ依存率の高い甲府市民もCO2の削減へ一人一人が真剣に考える時期である。 ・市役所の駐車場スペースを自然公園風にして二酸化炭素を吸収する樹木との共生を選択する。 ・ガソリンという危険物持つ車を満車にしてしまう駐車場を防災拠点の新庁舎の側に置かない。 ・多くの市民は本庁者まで行かなくとも市内10カ所ある窓口のセンターでほとんどの用が果たせる。 ・パークアンドライド(シャトルバス・バス代の市の負担)などさまざまな整備を行い、バス路線廃止になってしまわないうちにバス会社と共存共栄で交通手段の確保をはかる。 ―こうして『地球は未来からの借り物です。もう、これ以上汚すことは止めようではありませんか、車一辺倒の生活スタイルを考え直そう』と言う、メッセージをこの甲府から全国に発信しましょう。それにはまず、駐車場(身障者用は確保)を持たない甲府市役所から。 という要旨でした。 ●これは貴重な提起だと思います。私自身もしっかりお答えしなければと思い、また、この際、自分自身の見解も整理すべきだと考え、ほぼ一ヶ月以上も調査もして検討してきました。 この問題での私の見解のまとめ

|

| 2008年7月20日(日) | ||||||||||||||||||||||||

|

その③ 企業社会の責任とは

●これらの国保の被保険者は、いままでより所得も低く生活が安定しない中で高い保険料となります。そして高い保険料ですから、保険料を払いたくても払えない状態となっています。当然、国保会計自体の収入も苦しくなってきます。 甲府市の国保の場合、2006年度では、200万円以下の所得者が全体の滞納件数の81%を占め、100万円以下の低所得者が滞納件数の59%にもなっています。 健康保険に入れないで高い保険料の国保にきている労働者も多いはず ●ところで、雇用が不安定となると、企業内では「嫌ならやめろ」の常態がまん延し、労働者の職場における立場は極めて弱くなります。本来、保障されるべき権利もなく「黙って働く」ことが「常識」とされかねません。そうなると労働者が入るべき健康保険に入れないで、しかたなく高い保険料の国保に入っていることも少なくないと思われます。このことも考える必要があります。 ●日本の医療保険は、新しくできた後期高齢者医療制度を別にすると、大きく分けて2つです。1つは企業ではたらくサラリーマンの被用者保険(健康保険・公務員の共済組合・大企業の健康保険組合など)と、もう1つは、本来、地域住民や自営業者を対象とする国民健康保険(国保)です。 日本は、国民皆保険体制として全ての国民がいずれかの医療保険に加入することになっていますが、どれでも選択の自由ということではありません。サラリーマンなどの労働者は、国保ではなく、健康保険などの被用者保険でなければなりません。 ●本来、健康保険は、労働者ならだれでも自動的に加入されなければなりません。 手元にある甲府市の『はたらく若者のサポートガイド』(労働者の権利・社会保障の入門パンフ)をみると 「適用事業所 1人でも常時雇用している法人事業所、5人以上を常時雇用している個人事業所は加入しなければならない。また、これ以外の事業所でも、従業員の1/2以上の同意があれば、事業主が社会保険事務所長などの許可を受けて加入することができる」 「被保険者 上記の事業所に雇用されている労働者(日々雇用されている労働者などの一部を除く)は自動的に被保険者になる」としています。 ●健康保険法に明記されていますが、法人の事業所で1人だけの労働者であっても、またパートでも通常の労働者の労働日数・労働時間がおおむね3/4以上であるパートも、さらには外国人労働者も、すべて加入者となります。これは当事者の判断ではなく、加入させることが雇用主の義務です。 健康保険などの被用者保険に加入すると保険料は国保よりかなり軽減されます。被用者保険は、保険料の半額を雇用主が負担し、残りの半額を労働者本人が負担すれば、いいことになっています。国保の保険料はこの10年間で何回も引き上げられていますから、被用者保険と比べて3倍から4倍近くもの保険料負担です。労働者にとって国保より健康保険に加入した方が有利なのは当然です。 ●しかし、企業によっては雇用主側の保険料負担から逃れるために、加入させなければならない労働者を、不当にも加入させないこともかなりあります。今日の労働者は、雇用不安の中で、今までになく弱い立場ですから、使用者になかなかものが言えなくなっています。不当で不法な状態は野放しのままにされています。 この保険料の雇用者側負担を逃れている雇用主を罰則も含めて取り締まるのは、社会保険事務所であり社会保険庁ですが、私の知る限りでは、実態の調査も含めてほとんどまったく行政としての責任を果たしていなません。社会保険庁のいい加減さは年金だけでなく健康保険にもあるのです。 低賃金と不安定な雇用、そして高い国保保険料の中で、また国保の滞納傾向が強まることになります。 ●保険料滞納の問題でいえば、年金生活の高齢者ではなく、働く現役世代の滞納が極めて多くなっています。 甲府市の国保でみると、25歳から54歳までの国保加入者の年齢層内20%から25%もの人が滞納傾向にあります。滞納件数では、30歳から64歳までの年齢層が全体の滞納件数の60%を占めています。 ●このように国保会計の財政難と保険料の高さは、国の医療政策だけでなく今日の企業社会にも大きな原因があるのです。 しかし、だからと言って甲府市の国保の、保険者である甲府市の行政に責任がないということではありません。次回は甲府市の問題について考えていきます。 |

||||||||||||||||||||||||

| 2008年7月5日(土) | |

|

その② 国の責任とは ●甲府市の国保保険料の負担の過酷さと連続した保険料の引き上げの原因を考えて生きたいと思います。いくつかあるのですが、その根本的・基本的な原因は、国の医療政策にあります。 ・医師・看護師不足 ・それによる公立病院の産科、小児科など休診 ・診療報酬の「改正」などによる公立病院などの「赤字」化 ・介護療養病床の廃止、医療療養病床の15万病床への削減 ・「医療費適正化計画」「地域保健医療計画」などによる病床数の削減 ・「公立病院改革ガイドライン」による公立病院の民間化などのスクラップ化 特に ・後期高齢者医療制度の発足 ・後期高齢者医療制度の発足に伴う、健康保険などの保険料の引き上げ ・70歳以上からの老人保健制度の解体 70歳から74歳は国保制度へのおしつけ、75歳以上は、個々人を引き離し後期高齢者医療制度へ ・国の医療制度「大改正」の波及して全国の自治体独自の高齢者医療制度の大幅な後退 ・保険料をできるだけ多く取り立てる ・患者負担をできるたけ重くする ・国民から医療・病院を遠ざける そのためには、患者負担を重くするだけでなく →医療スタッフ 特に医師を減らす →入院期間を短縮させる →病院を減らす、病床数を減らす ・高齢者から病院を遠ざけ、後期高齢者からは「健診の手抜き」「安上がり医療」と「高い保険料」を行うことが方針 国の後期高齢者医療制度などの医療制度大改正で国保が財政難に ●国保については、市町村自治体任せにして、国からの支出をできる限り減らそうとしてきました。 この5~6年間でみるなら 国の70歳からの老人保健制度の解体と後期高齢者医療制度の発足が、国保会計にもっとも大きな打撃をあたえました。それまで70歳以上の高齢は老人保険制度で対応していましたが、2003年度から70歳から74歳までの高齢者を5年間かけて国保会計に押しけました。 ・2003年度は70歳までを、国保会計に入れ ・2004年度は71歳までを、国保会計に入れ ・2005年度は72歳までを、国保会計に入れ ・2006年度は73歳までを、国保会計に入れ ・2007年度は74歳までを、国保会計に入れ ―国保会計に全ての医療費の負担を押し付けてきました。そして残りの75歳以上は後期高齢者医療制度にいれ、いままでの老人保険制度を解体させたのです。 ・2003年度 前年度差5億5200万円増 ・2004年度 前年度差7億4200万円増 ・2005年度 前年度差7億8200万円増 ・2006年度 前年度差5億1800万円増 ・2007年度 前年度差8億5500万円増 ① 保険料の収納率が低いと普通調整交付金が減額されるペナルティを国保会計が受けます。甲府市の国保は5年間で4億3300万円も削減されました。 収納率を改善したいとしても、かつての国保の被保険者と現在の被保険者の構造が違います。倒産やリストラされた人、非正規雇用の若者などどうしても滞納傾向が強くなっています。それにかつてより保険料そのものが高くなっています。したがって収納率はなかなか改善されないばかりか滞納傾向も強くなっています。しかし国は収納率が悪くなると、さらに減額率を厳しくして交付金を削減するのです。 ② 自治体独自で医療福祉を向上させると普通調整交付金を削減するというさらに不当なペナルティがあります。甲府市の国保は、独自の老人医療費助成制度や乳幼児医療費助成制度があることによって、5年間で9億5000万円も削減されました。 このペナルティの理由は、「この独自の医療福祉によって受診が増加し医療費が増額する。そのまま交付金を出すと他の市町村との公平性を欠く」とのこと。本来、国は自治体の頑張っている自主的な努力を応援することを基本とすべきなのに、逆に交付金を削減することは極めて不当だと思います。 ③ さらに官僚が勝手に決めた特定健診実施などの目標数値が達成できないと新たなペナルティを受けることになります。後期高齢者医療制度への支援金を、2008年度から国保会計から入れるわけですが、5年後の2013年度からその繰り入れる支援金にペナルティあります。 2008年度から2012年度の比較で国保の目標値が設定され ・特定健診実施率 65% ・保健指導実施率 45% ・メタボ減少率 10% この実施率・減少率の達成状況で繰り入れる支援金額の±10%もの加算・減額あります。これも大変な過酷な課題です。例えば甲府市の場合、達成率が低く10%の加算ペナルティを受けるとなると2013年度では約2億4000万円の支援金加算となり、それだけ国保会計からの支出増となるからです。 国は、無理な目標値を設定し、国保からの搾り取りを行おうとしているようです。 ●これらのペナルティは、国保会計をさらに財政困難にしています。すぐにもやめさせる必要があります。全国市長会では、毎年政府に「国保のペナルティをやめて」と以下のように要望しています。

これは①と②のペナルティについてですが、これからは③についても当然要望し、すべてのペナルティを辞めさせる必要があります。 ●国は「医療費がかかる」から「医療構造改革」で医療費の大幅削減といいますが、諸外国と比べても公的.医療費は、大騒ぎをするほどの支出をしているわけではありません。 |

| 2008年7月4日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

●今年の8月からの保険料から引き上げがはじまりますが、大変な負担額です。例えば、4人世帯で所得250万円(収入では370万円程)の家庭では、45万5400円もの保険料となり、全所得の18.2%が国保保険料に取られることになります。最も多い甲府市の国保世帯は2人世帯で所得150万円ですが、この家庭の保険料は25万9940円となり、全所得の17.3%にもなります。 ※ご自分の家庭の保険料を詳しく知りたい方は、甲府市の国保年金課(℡237-1161)に問い合わせて下さい。 ●今、市民の生活は大変な状態になっています。相次ぐ物価値上げや所得の大幅な低下傾向があります。甲府市の国保被保険者の家庭は、甲府市の全世帯数の40%以上、市民数で30%以上にもなっていますが、この世帯の年所得額は昨年と比べて4万5071円も下がり、年額111万円です。普通の市民の生活は非常に苦しくなっています。そんな時に、もっとも過酷な国保保険料が、さらにまた引き上げとは、絶対やってはいけないことです。 ●なぜ、国保保険料がこんなに高いのか? しかも、どうして連続した引き上げになるのか? その原因はどこにあるのか? ここでは、結論として、まず国の医療制度政策に基本的・根本的な問題があり、さらには、非正規社員化をすすめ、健康保険の加入と関係ないとする企業の雇用管理にも責任があります。最後に、他の自治体と比較しても高い保険料のままにしている甲府市の姿勢の弱さにもかなり問題があります。このことを、次の機会から準じ検討していきたいと思います。 ●とにかく多くの市民生活が本当に厳しくなるのですから、私は、「国保保険料の引き下げ」と「減免制度の拡充」「保険証の取り上げの停止」などをしっかり求めて行動していくつもりです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2008年7月1日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

●この乳幼児・児童・生徒までの助成の拡大は、今後とも続いていくようです。「「群馬は通院についても09年度に中学卒業まで広げ、北海道は10月から入院助成を小学卒業まで拡充する方針」(同上)。

●また、医療福祉の向上に努力している全国の市町村のその国保会計に減額ペナルティを受けているのですから、こんな不当なことをすぐにも辞めさせなければなりません。でなければ、ますます国保保険料の負担増につながってしまいます。しわ寄せはいつも普通の市民では本当に困ります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 2008年6月30日(月) | ||||||||||||||||

|

●山梨の「市町村議3割が質問ゼロ」(『山梨日日新聞』5月20日)の見出しを憶えていました。そこで今日、改めて自分の新聞スクラップ帳を出してこの記事を探しました。この記事によると「山梨県内の全市町村議のうち2007年度に1度も代表質問や一般質問をしなかった議員」は31.2%、「1回だけという人」は29.7%というものでした。そして「質問が認められた時間の7割が放棄されており、重要な議員活動である本会議場での質問が十分に行われていない状況が浮き彫りになった」というものでした。 ① 平成19年度定例会(07年6・9・12月、08年3月)質問議員数

質問回数合計 42回 ② 平均質問回数 1.3回 ③ 質問議員率 88% ④ 年間質問持ち時間 2120分 年間質問時間合計 1894分 消化質問時間率 89% ●甲府市議会の現状としては、活動力はあるほうだと考えます。甲府市議会では4名の議員さんが一年間本会議場で質問をしていませんが、この4名の内、3名は議長・副議長・監査委員であり、甲府市議会ではこの3役は質問しない慣例になっています。実質的には1名の議員さんだけが質問しなかっただけです。 |

| 2008年6月23日(月) | |

|

おかしい!どうして保育所の耐震補強化をいわないのか?

|

| 2008年6月12日(木) |

|

|

| 2008年5月29日(木) | ||

|

●一人一人のそして一つ一つの家族の生活実態における苦しさや不安は、そこに身を置く人でないとなかなかわかりません。今回、私は障害児者の問題では「特にそうだな」と考えさせられました。

|

| 2008年4月30日(水) |

|

①例外を除きほとんどの後期高齢者世帯の保険料は増額となっています。 ●これは、生存権を守る立場からの護憲運動だと思います。 |

| 2008年4月21日(月) | |

|

1)2007年6月の市民税(税源移譲と定率減税廃止時)では 電話683件 窓口111件 計794件(6月3日から15日まで) 問い合わせ率 1.9% 2)2007年8月甲府市国保保険料の値上げでは |

| 2008年4月4日(金) |

|

|

| 2008年3月24日(月) | ||

現代版「姥捨て山」の後期高齢者医療制度に同意できません ●3月の甲府市議会は大変長く、私自身でみると2月21日の国保運営協議会から始まり、市議会本会議と予算委員会と続き、3月23日の笛南中学校組合議会で終わります。しかし、おもな審議は3月21日の本会議終了で山をこえました。

④しかもこの保険料は、2年ごとに見直しがされます。 今後、高齢者数が増えれば保険料は見直しで増額します。また、今後、医療費が増えれば保険料は見直しで増額します。したがって今後の保険料負担は、さらに重くなることは確実です ⑤また、一年間滞納すると 保険証が取り上げ(「資格証明書」という保険証がないという証明が出されます)られ、診療所や病院での支払いは全額自己負担とされます。これもいままでなかった乱暴なやり方です。 ※さまざまな年金低所得者用の保険料の軽減措置がありますが、まだ、実態は私もつかめていません。わかり次第この場で報告します。 重くなる負担は75歳以上だけではありません ●重くなる保険料負担は、75歳以上の高齢者に限りません。現役の勤労者世代や75歳未満の年金世代にとっても、負担を重くします。各医療保険の保険料は、これからは3本立てとなります。いままでの「医療費分」と「介護保険分」さらにこれからは後期高齢者医療制度を支援するための「支援金分」が新たにとられます。 ●なお、70歳から74歳の一般の患者負担も1割から2割に引きあげられます。しかも入院や通院における月の患者負担の限度額も引き上げられます。

例えば、入院で月6万5000円の窓口負担をした人は、いままでは、2万600円が戻されますが、これからは、わずか2900円しか戻されないのです。 入院などの困ったときにこそ、冷たくされ負担が重くなるのです。 この患者負担については「凍結」後の2009年4月1日からはじまります。 ●私の家庭には、今年92歳になる母がいます。今回の新医療制度発足にともなって今までの国保保険料が「支援金分」で増額します。そして母の後期高齢者医療制度による新たな保険料負担がはじまります。我が家では、合計して年間約10万円の負担増となります。 これは、我が家だけではありません。甲府市ではこれまで保険料の負担がなかった方 3,630人に新たに重い負担がはじまり、我が家と同じような状況となるのです。 75歳以上からは根拠のない治療や検査の制限が ●さらに、今後の医療内容についても極めて問題があります。病院・診療所においても患者さんの75歳以上という年齢によって診療報酬に格差がつけられるからです。 つまり、患者さんの75歳以上という年齢によって「いずれ死を迎えるから」「治療が長引くから」と、治療や検査が制限され必要な医療が保険で受けられなくなる危険性があるのです。 これは、医学的にも科学的にまったく根拠のない高齢者差別ともいえます。これでは保険証を取り上げられた高齢者ばかりでなく、75歳以上の年齢の方は、結局のところ「病院にくるな」「自宅で死ね」というのと同じこととなってしまいます。 国の狙いは医療費のコストを下げたいだけ ●個々の高齢者を家族の保険から引き離し、個々に重い保険料を押しつけ、払えなければ保険証を取り上げます。このことを政府は「持続可能な国民皆保険制度」といいます。 75歳という年齢で「保健医療の差別」おこない、「在宅死」に押し込めることを政府は「高齢者の暮らしに配慮した治療」といいます。 これらは、単に医療費のコストを下げるための方便でしかありません。 自治体におけるさまざまな困難さと、そのしわ寄せも高齢者に ●自治体においても、後期高齢者医療制度をはじめとする新たな医療制度はいくつもの困難さを招いています。 様々な自治体の業務量の増大と財政支出の増大がはじまっています。甲府市の場合調べてもらいましたが、老人保健事業と比べ、また国や県からの交付金と相殺しても約2億3500万円ほどが実質の支出増となるそうです。そして、保険料の徴収・保険証の取り上げなどの苦しいことの矢面はすべて市町村自治体です。 ●とくに国の後期高齢者医療制度をはじめとする今回の高齢者医療制度の大きな後退は、それまでおこなわれてきた自治体独自の高齢者への医療費助成制度の維持を、財政上、極めて困難にしました。残念ながら甲府市の65歳以上医療費助成制度もそうですが、全国の自治体で、今、独自の高齢者医療の助成制度が後退しています。ここでも、そのしわ寄せは、高齢者とその家庭です。 高齢者を大切にしない社会には健全な未来はない ●3万人を超える自殺大国である、ストレス社会の日本は、これまで働き盛りの人を自殺に追い込んできました。今、75歳以上の高齢者の自殺も増えてきました。この後期高齢者医療制度が、このままの状態で具体化すれば、今後必ず、生活苦と病苦から75歳以上の高齢者の自殺を増やすことは確実です。 ●これまで社会を担ってこられた高齢者を、尊敬しない政治は悪政となります。高齢者を大切にしない社会は、人の心を大切にしない社会となり、社会の健全な発展と未来を奪うものとなります。 ●新年度より本格化する現代版の「姥捨て山」を許したくはありません。後期高齢者医療制度は、凍結や部分的な是正ではなく、抜本的な見直し、つまり廃止が当然だと思います。 |

| 2008年2月18日(月) |

|

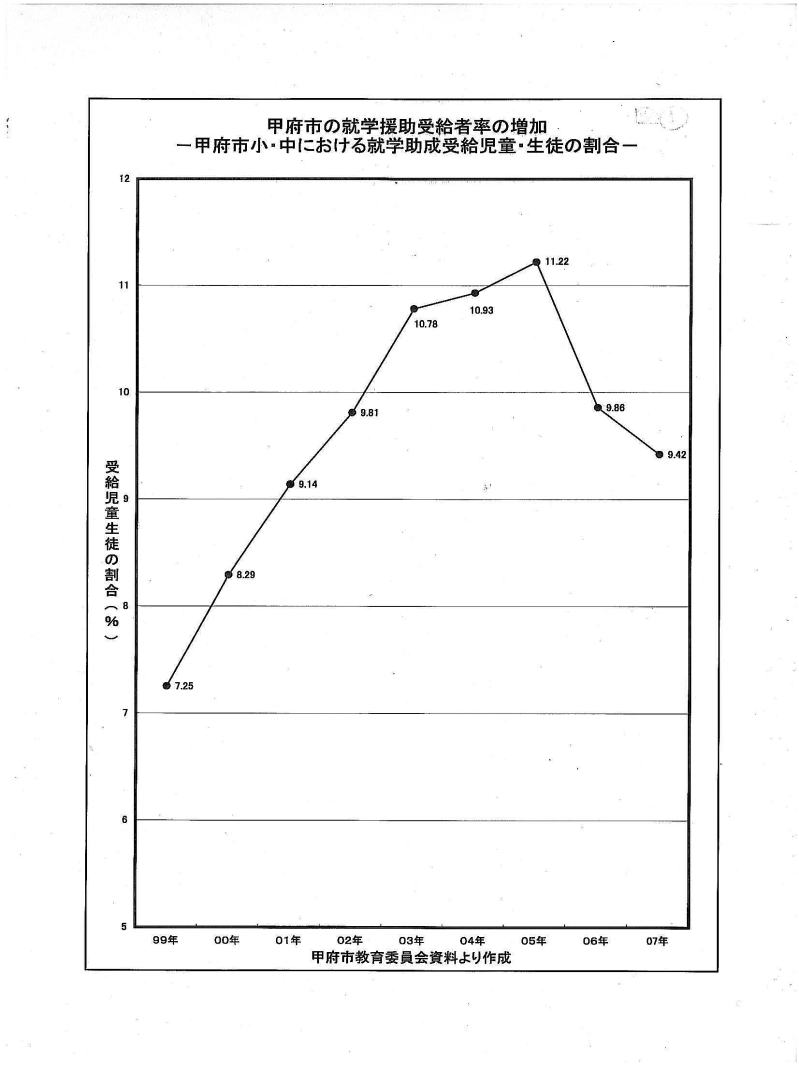

●学校給食費の未納問題で、まず公的に考えたいのは就学援助制度の現状です。就学援助制度とは、保護者が生活に困り、子どもの義務教育を受けさせるのに困った場合、給食費・学用品・修学旅行費などの費用を公的に援助する制度です。 ●結論から先に言いますと、本来、国の事業である就学援助制度を、国は財政も含めて自治体に全て押し付けている中で、就学援助制度が充分に機能していない事態があることです。つまり困難な家庭に対して給食費援助など必要な援助が充分になされていない傾向があるということです。ここでも財政上の問題も含めて国の責任は大きく、むしろ「国のモラル」が問われているのです。 ●さて就学援助制度は、現在、義務教育にとって極めて重要な制度となってきています。

●この就学援助制度の予算はどうなっているのかです。この就学援助制度の事業は、本来国の事業ですから、国が全額見るべきですが、国の補助金は原則2分の1=50%とされています。しかし、降りてくる補助金の実態は35%ほどのものですから残りは市町村自治体でした。しかも、小泉改革の中で大幅な削減が続きました。そして2005年度からは実質的に補助金が全額カットされました。甲府市の場合も図②のように補助金がカットされ国の補助率は実質的にはゼロの状態です。 ●国は「補助金はカットするがその分は地方交付税に算定してある」としますが、地方交付税そのものが大幅に削減されていますから、実質的には補助金カットは、そのまま市町村の財政負担になるばかりです。 ●こうなると、市町村自治体はどのような財政上の対策をはかるかです。「予算を増やさないために、受給者数を多くしたくない」「受給者数をしぼりたい」と考えるのが普通です。これはもちろん財政上の対策であって子どものための教育上の対策ではありません。 |

| 2008年2月16日(土) |

学校給食は『食事サービス』では なく教育であり教育の中身です 給食費未納問題を考える その③ ●なんか学校給食未納問題で「親の身勝手は許されないモラルの問題だ!給食の中止も!」と憤る人は、何か勘違いしているのではないでしょうか? たぶんマスコミ関係者も含めて学校給食を「食事サービス」と思い込んでいます。 ●さて、この滞納問題を取り上げたマスコミの主張は、1月の文部科学省の、学校給食費未納調査と「保護者の責任感や規範意識の問題」という分析に基づいています。やれやれ残念だなーと思ってしまいます。もっと地域生活に密着した記事にしないと、行政の発表だけが「報道のもと」(=ニュースソース)では、情けないと思います。現在の社会経済情勢は、ますます生活苦と格差化が進んでいます。もし保護者の誠意の問題とかモラルの低下があるならば、この生活苦と格差化がモラルを低下させていると思います。そして、誠意もモラルもありながら「払いたくても払えない」家庭も多くあるはずです。マスコミ関係者はもっともっと普通の市民からの取材に力を入れるべきです。 |

| 2008年2月14日(木) |

給食未納問題を解決する最善の方法は給食費の無料です。 給食費未納問題を考える その② ●ところで、学校給食費の未納問題で最善の対策は給食費を無料にすることです。給食費は無料にしても全く問題はないのです。学校給食は、単なる「食事サービス」ではありません。教育です。この教育である学校給食の給食費の位置づけは、「学校給食は、教科書代と同様の性格をもつものと解せられる」(昭和32・12文部省管理局長)とされています。 給食費の保護者負担の問題では、学校給食法第6条第2項の規定がよく言われますが、この内容は保護者負担の範囲を示したもので、「保護者に公法上の負担義務を課したものではない」(昭和33・4文部省管理局長)。 現に小学校給食の無料化をはじめている自治体もあります ●現に、北海道の三笠市は「少子化対策の一環」として2006年度より小学校給食を無料にしています。三笠市は「限られた財源の中で、地域全体で子どもを育てると言う考えから、4月から小学生全員の給食の無料化を実施しました。・・略・・今後は給食費の無料化を市の一般財源だけでなく、国や北海道にもはたらきかけ、少子化対策の財源援助を強く要請していきます」としています。この政策は大変立派だと思います。そして松戸市のような問題は三笠市では絶対に起きないと思います。 甲府市の給食の未納は少なく、地域間の格差もあります ●ちなみに、この文部科学省の調査では。 |

| 2008年2月12日(火) |

|

●2月9日の『中日新聞』には次のような憤りを感じるつらい記事がありました。 ●この、女性教師は大変心無いことをしたと思います。教育の現場でこのようなことは許されません。育てなければならない小さな子どもの心に傷をつけたのではないか心配です。これは子どもの教育権の侵害でもあります。 ●「給食費の滞納を防ぐため、水戸市教育委員会は08年度から、保護者に支払いを約束させる『確約書』の導入を決め、市内の全小中学校に配布した。経済的な理由以外での給食費滞納を減らすための『対抗策』だ。保護者から今年度中に回収する予定だ。…確約書は教育長と学校長の連名で、学校給食費を『遅れずに納入』『遅れた場合は、誠意を持って未納金を納入』と明記。改善がみられない場合、『水戸市が学校給食の提供を中止することについて異議ありません』とし、保護者に署名を求めている」。 ●しかし、調べると水戸市のような方針を持ちはじめた教育委員会は市川市・山武市・宇都宮市・笛吹市などいくつか現れています。今後さらに増える可能性があります。それは、全国的に給食費を滞納する家庭が多くなっていることと、それに対して文部科学省の給食費未納への取組強化の方針があるからです。 |

| 2008年2月1日(金) |

|

●1月30日、中国産の冷凍ギョーザによる食中毒が明らかになりました。私はTVではなく、翌日の新聞で知りました。この30日夕以降、「ギョーザを食べて体調を崩した」という訴えが各地で相次ぎすでに400件近くなっています。各保健所や警察などでは31日から因果関係の調査を始め、政府も中国政府と協力して原因を究明する方針といいます。輸入したジェイティフーズや加ト吉・味の素は・江崎グリコは、その中国食品会社の製品の自主回収をしはじめました。 この事件は、30日に起きたのではなく一ヶ月前に最初の被害が発生していました。つまり行政や警察が発表し、商品の発売企業も自主回収に乗りだしたのは、その1カ月遅れということです。ここでも早い時点での対応がなかったことが、結果的に被害を拡大しました。 ●この食中毒事件の内容の究明はこれからですが、すでに指摘されていることを整理すると次のようになります。 ●私は、特に日本の輸入企業・商社の責任は大きいと思います。消費者は、よくよくその商品を見ないとどこの食材か加工や包装はどこでやっているのかわかりません。また、よく見てもわからないこともほとんどです。その商品は、日本企業名で売られているのですから、その企業がしっかりした現地での指導責任がなければなりません。 ●仕事は海外に注文してやらせて売る時は日本企業名では、ことわざにある「羊頭狗肉」(「ようとうくにく」看板には羊の肉としながら、実際は犬の肉を売る)と同じです。日本の企業名で商品を売るのなら、本来は日本の食材で、日本で加工して日本で包装すべきです。それができないのは、とにかくコストダウンを目指すからです。 ●でも、よく考えるとこのやり方は、今の行政の「民間委託化」と同じです。行政の名前でさまざまな事業をしても、実際の事業は、「安上がり」とのことで民間企業に委託しています。しかし、「安上がり」は、「安かろう!悪かろう!」になりかねません。しっかりした公的な監視、チェック体制がないと必ず、問題が生じます。また、放置すると「安上がり」のはずが「実は高止まり」にもなっていきます。 ●2006年の甲府市中学校給食の600人ものノロウィルス食中毒事件も民間委託での問題でした。このときも事故後の対応の遅れと民間業者に対する甲府市の現場での指導・監督責任の不充分さが指摘されました。やはり、本来は公的責任がしっかり確保される甲府市の直営自校方式が望ましいのです。 ●それに今回の事件からも日本の食料自給率の向上は、本当に重要だと思いました。食料自給率の向上は、安全な食を目指す国の基本でなければなりません。これ以上、政府の国外からの冷凍食品などに頼る「食の国外依存症」政策を改める必要があります。 ●国内食料自給率をホームページによると、日本の食品の自給率は毎年下がり、2006年には40%を割り込んだといいます。 |

| 2008年1月16日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

●1月は、お正月など何かとおめでたいことが多い月ですが、成人の日もめでたいものです。でも、現状はあまりめでたくない状態です。今年の新成人は135万人だそうで、過去最低数とのことです。少子化傾向はもう何年も続いているのですが、もっと問題なのは新成人を取り巻く社会的な環境がまったくめでたくない状態なのです。学業、就職、生活、結婚、子育てどれも今までになく厳しい状態だと思います。 ●東京の結婚情報サービス会社「オーネット」の新成人の意識調査(山梨日日新聞 1・13)によると ・「親の世代の暮らしぶりとの比較では-悪くなる」が43% ・「自分たちの子供の世代では生活はさらに悪くなる」が44% ・「フリーターになるかもしれない」が26% ●確かに青年の今と未来には、暗雲がおおっています。ニート、フリーターそしてネットカフェ難民などの言葉は以前にはありませんでした。それがここ10年間、特に数年間で激増しています。(フリー百科事典『ウィキペディア』の資料より)

資料出所:内閣府・国民生活白書/厚生労働省・労働白書 ●最も働く力のある何百万人もの青年を、まともな就職をさせないことや働かせないことは、今の社会の病的な現象です。特に正規社員の雇用構造を破壊した大企業や、それを進めた政治に原因があります。また受験競争と公教育費の負担増を強め「お金の心配なく学業に専念したいができない」ことや「お金で大学をあきらめざるを得ない」状況も同じところに原因があります。 ●今の若い人は「結婚をしない」「子どもをつくらない困ったものだ」とよく言われます。しかしこのことも今の青年の意識の問題だけではなく、今の就職や仕事の状況と収入の問題が根底にあります。この表を見ても、そのことはよくわかります。

資料出所:2006年版 中小企業白書(中小企業庁) ●つまり改善の方向は、それぞれの青年の意識の問題ではありません。就職や学業の不安も含めて今の政治経済社会に問題があるのです。したがって今の政治の方向を少しでも変えていくことが改善につながるのです。 青年の未来は暗いのではなく、青年の立ち向かう願いと行動力が、必ず未来を明るくしていきます。青年の明るい未来と私たちの安心できる老後にむけて先輩の私たちも一緒に頑張るつもりです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2008年1月9日(水) |

奨学金制度は重要!「お金がないならあきらめろ」は是正すべき ●ここでは、大学の教育について検討していきますが、最近、大学にはお金がないと入れない状態が強まってきました。 ●奨学金はどうなっているのでしょうか? 以前の日本育英会は独立行政法人の日本学生支援機構とされ、貸与条件は高校の成績で無利子の枠が狭められています。流れは有利子(上限は3%)の奨学金です。 |

| 2008年1月4日(金) |

|

今のバラエティー番組は暴力やいじめから笑いをとっているのではないか ●そして家では、洗濯と食事づくり(信じられないでしょうが、山田家では家事の主力は要員は私です)をした後、何年ぶりかで新春のテレビを視ました。テレビはあまり好きではありません。特にワイドショーとお笑い系の番組みは好きにはなれませんが、また「嫌だなー」との思いが強くなりました。 「かくし芸大会」のチェンソーは明らかに危険で行うべきではない ●ところで、元旦のフジテレビの「かくし芸大会」を久々にみることができました。芸能人・タレントの方の才能と努力はたいしたものだと思いながら視ていました。しかし最後の中尾ミエさんと青木さやかさんのチェンソーを使ってのかくし芸は極めて危険でした。青木さんともう一人の人が向かい合って口で一本の鉛筆をくわえ、その真ん中を中尾さんがチェンソーで切断するのです。さらに半分に短くなった鉛筆を中尾さんともう一人の人が向かい合って口でくわえ、それを青木さんがチェンソーで切断するというものです。 危険なことはやめてください! テレビは社会的な責任があります ●かくし芸大会では、結果として何もなく終わりましたが、「何もなかったのだからいいじゃないか」とはなりません。危険なことをやらせること自体が問題なのです。途中に画面で「本来、手袋などをすべきです・・・」といったテロップが流れましたが、これも、おかしなことです。つまりチェンソーの危険性や予防の必要性は知っていた。しかし知っていながらそのまま予防対応もしないで、やらせてテレビにも流したということですから、内容的にはさらに悪質になると思います。 |

| 2008年1月1日(火) |

|

●新年明けましておめでとうございます。昨年は漢字一字では「偽」(ぎ)という「いつわり」の年でした。食品の表示偽装や高齢者への詐欺商法や霊感商法、そして年金問題の公約から防衛利権のわいろ問題までさまざまな「いつわり」がありました。 今年1月から値上げされる物資 ●また、つくづく思いますが、どうしてこんな時に政府は消費税増税を準備しているのか全くわけがわりません。今、物価は上がりはじめています。そしてさらに上がることが確実です。そして市民の所得である賃金と年金はますます下げられています。社会保障も後退し公共料金も引き上げられています。 新年は、しっかり便乗値上げと消費税増税を許さない生活防衛の年にしていきましょう! |