|

1)混乱している後期高齢者医療制度の問題について

●後期高齢者医療制度の発足に伴う、高齢者からの問い合わせ件数をおききしました。 3月21日からの28日間で,電話で 2680件 1日平均96件、窓口で 1236件 1日平均44件 という大変な数でした。甲府市では2万4400人の被保険者数ですから、この期間だけで単純計算では16%もの被保険者からの問い合わせとなります。

これは、いままでにない高齢者の不安・戸惑い・怒りを表しています。

●まず問題なのは、75歳以上の全国の多くの高齢者の保険料が重くなり、一人一人が家族から切り離され、一方的な年金からの天引きがはじまったことです。

●厚生労働省は、いままで「低所得者は負担が軽減され、高所得者は負担が増える」と何回も説明をしてきました。

しかし同じ厚労省の6月の調査発表では「低所得世帯ほど保険料の負担増となる」となりました。全く逆の説明をしてきたのです。

●また、今年度の保険料は、決して固定的な金額ではなく、さまざまな「負担凍結」や「暫定措置」があり、そして「2年ごとの保険料の見直し」によって保険料はさらに大幅な負担増となるのです。

●特に、問題とすべきは「後期高齢者」とするこの制度の根本的な考え方です。今まで日本社会にあった、「高齢者を敬(うやま)い、大切にする考え方」を投げ捨て、75歳以上は「社会のお荷物、公費のムダ」と考えていることです。

例えば、今回、滞納高齢者には保険証を取り上げ、無保険にする「資格証明書」の交付を制度化しました。

しかし、いままでの制度では、例え家族が滞納して保険証がない世帯であっても、その世帯の高齢者だけには、老人保健の対象年齢になると保険証がわたされていました。ですから、70歳以上、最近では75歳以上の高齢者は誰でも保険医療の対象でした。ここには、確かに敬老の配慮があったのですが、それが廃止されたのです。

●医療内容にも大きな問題があります。75歳以上からは、同じ病気であっても、検査や治療や入院に差別が行われ、長期の療養入院を実質上認めない医療内容です。これには多くの医師会が「適切な医療ができない」と反対を訴えるほどの、「安上がりな医療」が制度化されているのです。

悪法は廃止し、今までの老人保健医療制度にもどし国保も含めて改善すべきです。

そのことを、私どもの前提として、以下質問します。

①甲府市長は、この医療制度をどのように考え、どのように対応されてきましたか、基本的な見解をお聞きします。

②いままで使えてきた人間ドックが75歳以上は使えなくなくなりました。

また、後期高齢者医療では健康診断に熱がはいっていません。甲府市としては検査項目を増やすなど、どのような努力をされていますか

③市民に支給される葬祭料は6万円ですが、75歳以上は5万円とされました。市民の一人一人の大切な命が失われる時に、「75歳からの葬祭料は1万円安くなります」では、75歳以上の死を軽く扱うことになります。高齢者福祉としても葬祭料の一万円の差額の補助などが必要と考えます。

2)甲府市の国保会計と保険料の現状と改善にむけて

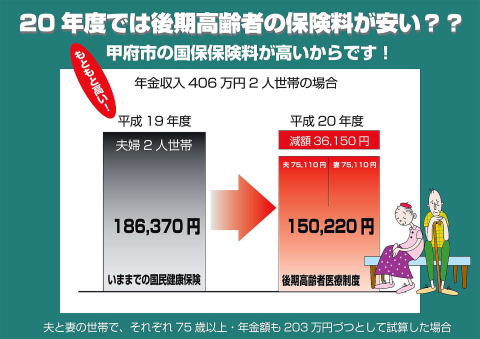

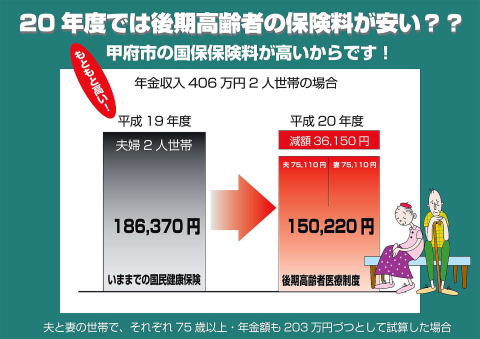

●ところで甲府市では、この後期高齢者の保険料が、いままでの国保保険料と比べて安くなったという世帯がほとんどでした。 ●ところで甲府市では、この後期高齢者の保険料が、いままでの国保保険料と比べて安くなったという世帯がほとんどでした。

今年度の保険料 年間で一人当たり甲府市平均7万1154円もの負担が、いままでの負担額より軽いのです。

●報道や厚生労働省の全国の調査によっても、甲府市は後期高齢者の保険料が今までの国保保険料より下がった数少ない自治体の一つとされていました。

●これは、どういうことでしょうか? つまり、甲府市の国保保険料が極めて高いということです。今後、国保保険料は下げるべきであり、まちがっても上げるべきではありません。

●しかし、後期高齢者医療の発足は、連動して国保会計をさらに困難な状態にしました。

例えば、老人保健制度は70歳からはじまっていましたが、75歳からの後期高齢者医療の準備のために、70歳から74歳までを2003年から5年間かけて直接国保の対象としました。高齢者の方の医療費は、若い方の医療費の4倍から5倍もかかります。だからこそ老人保健医療制度があったのです。

政府はこの老人保健医療には「国の金がかかりすぎる」として、75歳以上は後期高齢者医療に入れ、74歳以下は国保に押し付けたのです。これによって国の支出は大幅に削減できますが、当然市町村国保の支出は5年間で激増しました。

また国保会計として後期高齢者医療に対応するためのシステムの改修で1億2,000万円かかり、そのうち国庫補助はわずかに560万円でした。

そのほか、特定健診や特定保健指導が義務づけられ国保の予算では補助金と相殺しても4200万円ほどの支出増が強いられています。

その結果、この間の国保会計はどうなりましたか?!

●積み立ててきた6億5000万円ほどの国保の基金は、この5年間で全てなくなりました。昨年度では、翌年度分に食い込む繰上げ充用という9100万円の前借を行い、さらに今年度予算でも5億1100万円の連続の前借りです。

しかも 算定ミスによる返済が来年度から5000万円づつ9年間にわたってはじまります。

●そして、そのしわ寄せは被保険者である市民にきます。重い保険料は、さらに重くなろうとしています。

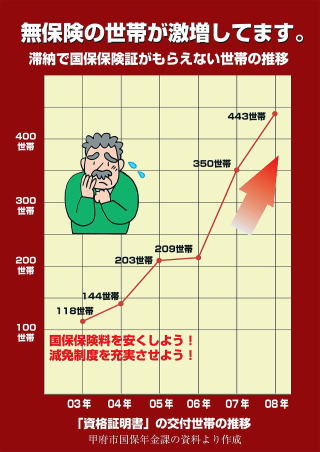

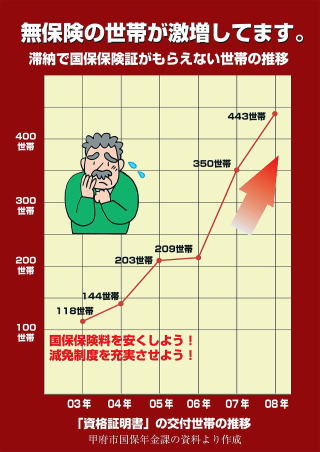

そして重い保険料は、払いたくても払えないと言う市民の滞納傾向を強め、いままで甲府市では少なかった「資格証明書」の発行が急増しています。今年度4月には甲府市で443世帯・548人の方の保険証がありません。

滞納をなくし収納率を上げることは当然です。しかし、差し押さえや「資格証明書」の乱発は混乱を招くだけで、収納率の改善にはつながりません。

やはり、制度自体をつくり直さなければ国保会計の改善はありえないのです。

質問します

④ 甲府市は、国保を社会保障制度であり「国民皆保険制度」としての大切な役割を担っているとお考えでしょうか? 今回の制度の「大改正」に対し国保会計に関してどのような見解をお持ちでしょうか?

⑤ 市町村国保をしめつける様々な国からの財政上のペナルティは止めさせるべきです。

―収納率が低いとペナルティです。

甲府市の国保は5年間で4億3300万円も削減されました。

―自治体独自で医療福祉を向上させるとまたペナルティです。

甲府市の国保は5年間で9億5000万円も削減されました。

―さらに特定健診などで官僚が勝手に決めた目標数値が達成できないとこれもペナルティです。

これらのペナルティによって市町村国保はどこでも苦しんでいます。やめるように国に強く要請すべきです。

⑥ 収納率の向上にむけ、どのような努力をされていますか。また「資格証明書」を極力おさえ、相談体制や減免制度の充実などにむけ、いかが努力されていますか?

⑦ 高い保険料は引き下げていく必要があります。せめて今後、保険料の新たな負担増は絶対にさけるべきです。そのためにも当面、一般会計からの財政援助は必要です。いかがお考えでしょうか?

3)公立病院の休診・病床削減・経営形態問題について

●「患者のたらいまわし」「医療事故」「医師・看護師の不足」「産科・小児科の休診」などの地域医療の荒廃が報道されています。

このような事態の原因はどこにあるのか? やはりこの間の国の医療政策に問題があり、特に、2006年の後期高齢者医療などの医療関連諸法の改正による医療構造改革に問題があります。

●「医師の不足」も 偶然ではありません。1980年代から医学部定員の削減を続けてきた政府の方針に原因があり、また2年前の新卒後医師研修制度の導入も医師不足を表面化させました。

●「公立病院の経営難や休診問題」も、政府の医療政策にこそ問題があります。

民間病院では不採算となりできない地域医療を担ってきた公立病院を、国が財政的に支えるのではなく、逆に、自治体の一般会計からの援助を制限し地方交付税の算定を減額し、病院収入の診療報酬も引き下げています。

そして医師・看護師の配置の仕組みを変え、さらに医療スタッフの不足と過重な労働に拍車をかけています。医療事故の多発は、現在の医療環境が極めて悪くなっていることを示しています。

そして病棟閉鎖・休診を余儀なくされている公立病院が相次いでいるのです。

●医療構造改革にもとづく「医療費適正化計画」などの、さまざまな「計画」をみて驚くことは、国は市町村と何の相談もしないで数値目標まで定め、全国の病院のベッドである病床数を大幅に削減するとしていることです。

全国12万の介護保険の療養病床を3年後の2011年度中に全廃する、38万の医療も含む全体の療養病床数を23万削減して、15万の病床数にする、としています。しかも、この15万病床も、18万としたり、20万としたりで極めていい加減です。

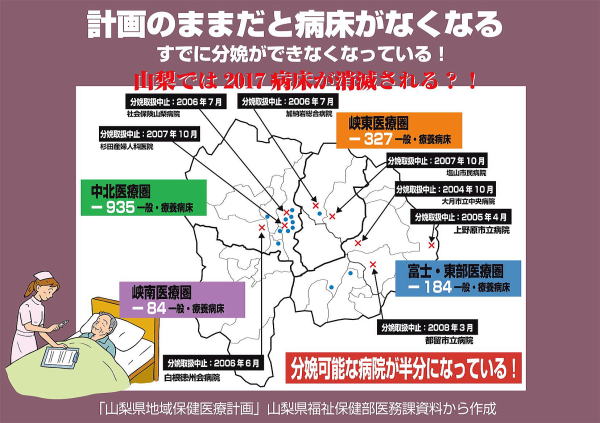

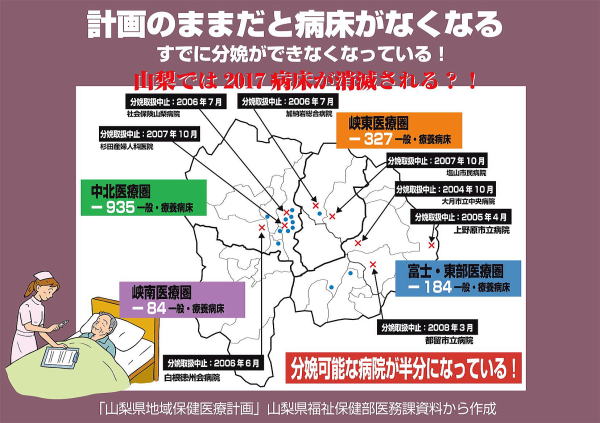

●山梨の病床数の「削減計画」では、 感染症や精神病床まで含むと、全体では 2097病床も基準より多いとされています。しかも、肝心の各市町村自治体での病床数はどうなるのか? 県でも市でもわからないのです。

●総務省が出した「公立病院改革ガイドライン」にも驚きました。地域医療の実情を全く無視し、経営上の数字だけを問題にした、民営化ありきの病院の経営形態の見直しを、いわば強制しています。しかも、その見直しを「今年中に策定し、5年後の2013年には経営形態の移行を完了しろ」としているのです。 もちろん、甲府市立病院も対象になっています。

●国の指導は、メチャメチャです。「病院を赤字にするな」といって、診療報酬改定などで病院収入を少なくさせています。「病床利用率を高めろ」といって、「入院期間を短縮しろ」ともいいます。

「民間病院経営にまなべ」というなら、公立病院が維持している不採算部門である産科や小児科や救急医療を切り捨てればいいのですか? 高額な差額ベッドばかりにして収入さえ増やせばいいのですか? -わけがわかりません。

● しかし、メチャメチャな国の医療政策も、「国の出す医療費は削減する」―ということでは実に整合性があり一貫性があります。

保険料と患者負担を重くし、「安上がりな医療」にむけて病院と病床数を少なくする。特に高齢者を病院から遠ざけ、在宅介護 在宅治療 在宅療養 在宅死亡とする政策をおこなっているのです。

質問します

⑧ 国や県の様々な「計画」では、地域医療の実情と関係なく目標数値まで出しています。これにどう対応されますか? 市内の病床の削減や入院期間の短縮ありきに対してどう対応されますか

⑨ 甲府市立病院は、乱暴な「公立病院改革ガイドライン」にどのように対応されますか? なによりも地域中核病院としての公的責任を維持し、医療スタッフの労働環境の改善も含めて安全安心な医療を目標とされているでしょうか?

⑩ また、休診となった市立病院の消化器系内科をどう再開していきますか

4)甲府市の自治体としての自立性と改善について

●「地方自治」「地方分権」の掛け声とは別に市町村自治体への仕事がやみくもに増やされ、しかも自治体としての権限が形骸化されています。

●特に小泉政権以降の政府のやり方は、ひどいものです。

政府の「三位一体改革」が行われた2004年からの4年間で、地方交付税・国庫補助金などの、国から甲府市へ入るべき金額が削減され続けました。この4年間で109億円の削減です。 税源移譲などによっても実質74億円以上の削減です。

●しかも、国は、新制度につぐ新制度を定め、改正し、また改正する、まさに「朝令暮改」のやり方を続けているではないですか。

●決めるのは国と官僚、手足となって黙ってやるのは市町村自治体、うまくいかなかったらペナルティ、疲れているのは担当と現場、そして被害にあうのはいつでも市民です。

質問します

⑪ 自治体は、国の下部機関ではありません。本来、対等平等のはずです。 市民に責任をもち地域の実情と結びついている自治体は、自治体として「困ることは困る」と国とその官僚に主張すべきです。

特に医療問題ではそうです。国の「計画」を従順に実行するだけでは自らの自治体とその市民を守ることはできません。

自治体としての機能と権限をどう考え、どう守るのか?

甲府市長に基本的な考えをお聞きし、はじめの質問に区切りをつけます。

|

●ところで甲府市では、この後期高齢者の保険料が、いままでの国保保険料と比べて安くなったという世帯がほとんどでした。

●ところで甲府市では、この後期高齢者の保険料が、いままでの国保保険料と比べて安くなったという世帯がほとんどでした。