天井も壁面も素通しのサンルームだが、周囲は全部が折り戸なので、完全にフルオープン出来る。

フルオープンにすれば、今までの屋根つきウッドデッキと全く同じ構造になる。

ありがたいことに、オプション網戸まで用意されている。

冬季は風が強い日でも、折り戸を閉め切れば日向ぼっこが出来る。

夏はフルオープンの「屋根つきウッドデッキ」を基本として、必要な場面では網戸にすれば良い。

両側面を網戸にすれば、ルーム内は風が通り抜ける。

蚊に悩まされることなく、夕涼みも出来る。

サンルームの外まで連続してデッキ材を張り、屋根の無いデッキスペースを設ければ、開放感も確保出来るし使い勝手も良さそうだ。

雨が吹き込んでも腐らないデッキ材をサンルーム内に貼れば、初夏~初秋はフルオープンのまま放置して構わないから管理も楽である。

欲しいのは出幅一間、横幅二間。

値段もまあまあ手頃である。

その場で見積もり依頼をした。

サンルーム部分が完成

業者に作業依頼したサンルーム工事(金属部分の工事だけ)が完成した。

折り戸の高さが235センチもあり、天井はもっと高いので、予想以上に開放感がある。

雨対策として、サンルーム下の地面は庭よりも高めにした。

サンルームの屋根に降った雨は雨樋に集まり、左右の柱の中を通って、地面付近から流れ出てくるようになっている。

ここに水溜りが出来ないように、水の出口付近に深い穴を掘り、中に砂を1~2袋埋め込む。

これは一種の地下タンクの役割を果たしてくれるので、大雨が降っても水溜りが出来ないし、家の床下方向へ流れるのを防ぐことが出来る。

いよいよ本番のウッドデッキ作り

用 語 の 説 明

専門用語が登場するので、余分かもしれないけどちょっと解説 |

| 根太(ねだ) |

床板を載せる角材のこと。 |

| 束(つか) |

地面に立てて、デッキを下から支える柱のこと。

束柱の下に設置する石は束石(つかいし)と言う。 |

| 2×4材 |

ツーバイフォー工法に使う「2インチ×4インチ」規格の木材。2×6はもっと幅広。

なぜかプレナー(カンナ)加工前の寸法で呼ぶ慣わしなので、現物の寸法はもっと小さい。今回使った床材は2×6材で、実寸38ミリ×140ミリ。 |

| レッドシダー |

耐水性のあるデッキ材には、ソフトウッドとハードウッドがある。レッドシダーは加工性の良いソフトウッドだが、ヒノキと似た樹脂成分に防腐性がある。防腐剤を塗らない雨ざらしでも10年持つと言われるが、これは木材の品質や環境によって異なるので信じないほうが良い。ハードウッドは高耐久だが、堅木だから加工しにくく、下穴を開けないとネジも打てない。比重が1を超えるのもあり、丸鋸を使うと切れずに煙が出ることもある。 |

| 浸透性防腐塗料 |

今回の工事には浸透性塗料(キシラデコール)を使った。浸透性防腐塗料は木材に浸み込むだけで、表面に塗膜が出来ない。雨が降れば木材は吸水するが、浸み込んだ塗料の成分に腐敗防止効果がある。

普通のペンキは塗膜が出来て防水性があるものの、いったん水が浸み込めば内部が蒸れるから腐りやすい。 |

| コーススレッド |

デッキ材を止める木ネジ。首下部分にネジが切っていないので、上材と下材を引き寄せてくれる。長さ65ミリを使った。

国産のネジは品質が良いので、鉄にメッキしたネジでも十分に長持ちする。十数年間、雨ざらしで黒ずんだものでも、ドライバーでちゃんと抜くことが出来た。しかし今回は美観に配慮せよとの注文がついていたので、高価なステンレスのコーススレッドを使った。 |

| インパクトドライバー |

電動ドライバーの一種。普通のドライバーはモーターの回転を、歯車を介してビットに伝えているが、インパクト方式はモーターとビットが繋がっておらず、ビットの軸を回転方向に打撃することで回す。トルクが大きいので重作業向きだが、細かい仕事には不向き。DIYには普通のドリルドライバーの方が便利だが、ウッドデッキのような重作業では能率が良い。

なお家庭用は使用頻度が低いので、充電式よりもコード式がお勧めだ。 |

サンルーム内のウッドデッキ工事

ホームセンターで根太用に2×4、床板用には2×6材のレッドシダー材を買い、駐車場に並べて浸透性の防腐塗料を塗った。

メーカーの標準仕様だと、折り戸のレールが床よりも高いから、外デッキに出るには跨がねばならない。

これを同じ高さにしたいので、アルミの根太の上に2×4材を載せた。

木に下穴を開けてから、先端にドリル刃のついたネジ・・・セルフドリリングスクリュー(写真中央)をねじ込みアルミ材に接合する。

根太が出来上がったらインパクトドライバーで、塗装しておいた2×6材を貼る。

屋根はあるが、折り戸を開けっ放しにするつもりなので雨が入る。念のためステンレスのコースレッド(写真右)を使った。

ルーム内の床はスキマ無く貼る。

スキマがあるとドリルのビットが床下に転げ落ちるなど、工作室として使いにくくなる。

屋根があるのだから排水性はあまり考えなくて構わない。

床の高さを標準仕様より高くしたので、網戸の取り付け金具類が使えなくなってしまい、工夫と材料探しと工作に時間がかかった。

網戸の施工説明書を精読して「高床用の金具」があることを後で知ったのだが、オプション網戸は発売されたばかりなので、施工業者も知らなかった。

テーブル作成とブラインド取り付け

休日ごとに雨が降り、屋外の仕事が出来ないので、サンルーム内でやれる仕事をした。

まずは、十数年前にツーバイフォー材で作った古テーブルの再生作業。

ホームセンターで売っているこの種のテーブルは薄っぺらだが、ツーバイフォー材は38ミリの厚さがあるので重厚で、作業台や踏み台にもなる頑丈さだ

。

ウッドデッキにも良く似合う。

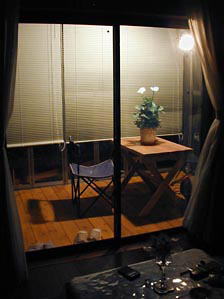

照明とブラインドも取り付けた。

ブラインドを下ろして照明をつけ、家の中から眺めるとなかなか良い雰囲気である。

サンルーム外のウッドデッキ工事

簡単な裏技

普通は束石を置いて束柱を立て、その上に根太(床板を載せる柱)を取り付ける。

下から積み上げて行くのが常識的なのだが、実はこれが難しい。

図面通りの位置に正確に束柱を立てるのは、素人には不可能に近い。

そこで今回は、自己流の

根太ユニット工法(?)を採った。

写真のように、束柱の位置も根太の水平も気にしないで、まず地べたで幾つかのパートに分けた根太ユニットを作ってしまう。

たまたま雨で地面が濡れたため、ブロックを置いた上で作業せざるを得なかった。

上を先に作る

組みあがった根太ユニットを持ち上げて、水平器を使って水平にしながら、仮の支え柱にネジどめする。

ユニットどうしをコーススレッドや金具を使って接合する。

高さの微調整は車のジャッキを使っても良い。

ユニットを仮柱で持ち上げて、根太ユニットの高さや水平や位置を決めるのである。

普通の手順であれば、 下から順に「束石→束柱→根太」と積み上げるのだが、正確な位置に束柱を立てることは難しい。

根太ユニットの空中位置が決まってから、束石を置き、正式の束柱を立て、根太をネジ止めする。

普通とは反対に、上を作ってから下を作るのだから、裏技みたいなものである。

大引き(根太を下から支える柱)を使わないので、低コストでもある。

後で下を作る

仮柱で根太ユニットの空中位置が定まったら、下を掘ってコンクリを入れて束石を設置する。

束石に束柱を載せてみながら、微妙な位置決めをすることが出来る。

コンクリが固まったら正式の束柱を立てて根太パネルに固定する。

束柱にはレッドシダーの2×4を使い、コーナー部分は2枚の合わせ柱にした。

束柱にはたっぷりと防腐塗料を浸透させる。

デッキの下にネコが入り込まないように金網を張る。これをやっておかないと、厄介なことになる。

ネコが入るだけなら構わないのだが、床下で排泄するためにデッキが悪臭に包まれる。

初めてデッキを作った人は、大体この災難に見舞われるようだ。

サンルーム下は金網で囲い、外デッキの下には金網を敷き詰めた。

網の類を敷くと、ネコは歩くのを嫌がるし、トイレにしない。

完成した根太パネルの上に2×6床材を並べ、インパクトドライバーでコーススレッドをねじ込む。

床材は乾燥すると木表のほうに反って、雨水が溜まってしまうので、必ず木裏(木の芯に近い側)を上面にして貼る。

この表裏は木口(切断面)の年輪を見ればわかる。

外デッキは雨ざらしなので、排水と通気のために3ミリのスキマをあけた。

写真のように、3ミリ合板の切れ端に、落下防止の釘を打ち、これを挟んで作業した。

ネジ打ちは、出来れば下穴を開けてからがお薦め。下穴を開けずに打つと、後日に板割れが生じやすい。

床材の端面の不揃いは、サンルーム側にアルミのL型チャンネルを入れて隠す。

これはサンルーム内の施工でも同様にした。

写真で分かるが、外デッキはレールよりも一段低くなっている。

これは折り戸が外側へ折りたたまれる時に、折り戸の足がレールの切れ目から外に出てくるのを邪魔しないためである。

ネジ打ちの位置を揃えるために、チョークラインを使った。

チョークラインは、墨つぼの墨代わりにチョークの粉を入れたもので、この白線は拭けば簡単に消せる。

出来れば先に下穴を開ける方が良い。下穴無しでネジを打つと、後になってひび割れが生じやすい。

ネジ頭を沈ませすぎると、水が溜まって浸透し、黒ずみの原因になる。表面より僅かに沈む程度にする。

床板が終わったら、周囲に2×6材を化粧板として張る。

デッキの木口(切断面)は腐りやすいので、防腐塗料をたっぷり吸い込ませておく。

庭の事情から、外デッキの形は変則になったので、ジグソーで曲線切りしたら面白かったかもしれない。

ただし、その場合は化粧板が貼れなくなる。

外デッキの下には大型の脚立を収納出来るよう、予め束柱の位置を考慮しておいた。

塩ビの波板を床下に入れて、その上を滑らせると出し入れがカンタン。

またサンルーム下は雨が入らないので、同じ方法で材木類の収納に利用した。

写真の左上隅に小さく写っているのが、デッキ材の残りで作ったステップ。

どんな材料がどれだけ残るか予想できなかったので、これは最後に設計した。

きちんと束柱を立てたので、グラつかず安定している。

日除け

天井にはワイヤーを張り、日よけシートを取り付けた。スライド式だから、簡単に開閉できる。

後日、日よけシートの上にアルミシートを重ねたので、輻射熱を効率良く反射し、サンルームが夏でも使えるようになった。

日除けを閉じて、窓全部を網戸にすれば、木陰のような涼しさになる。網戸だから蚊に刺されることもない。

横からの日射は、ブラインドで防いでいる。

二代目ウッドデッキの使用感(6月の記)

晴れた日中

日中はフルオープンにしている。

今の時期、両側面の網戸はつけたまま開けている。

東南向きなので朝は日光が斜めから射すものの、それ以降は天井の日除けで日陰になる。

前のデッキは屋根しかなかったので、風が吹けばブラインドが下ろせなかった。

サンルームは前面の折り戸を閉めれば、風が強くてもブラインドを下ろすことが出来るので、朝の日光も遮ることが出来るようになった。

今までは土足で使ったので床が汚かった。今度はデッキ材を明るく塗装し、スリッパにしたので清潔感がある。素足やスリッパのまま外デッキに出るのは気分が良い。

ただ、デッキが準室内化して清潔になったため、汚れ作業は出来なくなった。

夕方~夜間

サンルームと言うが、夏場は夕涼みルームと呼んでもよさそうだ。

雨続きのせいか蚊が出始め、夕方から夜間は活発に飛んでくる。今までのデッキだと、蚊を追いながらの夕涼みとなり、長く居ることは出来なかったが、今度は快適にずっと過ごせる。

サンルームが居間と続き部屋になっているのも都合が良い。

サンルームは暖まりやすく、冷えやすい。

閉め切って日射を受ければ暑くなるが、夕方以降は家の中よりも涼しい。

両側面の網戸は合計4枚で、高さは235センチもあるから風が良く通る。

両側面の庭には樹木があって、外の視線は気にしなくて良いから、前面のブラインドを下ろせば明かりをつけても、気楽に過ごすことが出来る。

我が家はあまりテレビを見ないから、ここで過ごす時間が増えそうだ。

今のところ、昼間はフルオープンしているのでウッドデッキ、夜間は閉めているので一部屋増築、という感じである。

折り戸式サンルームは、変幻自在で面白い。

二代目ウッドデッキ使用感(3月の記)

冬はサンルーム本来の良さを体感できた。

天井の日除けを開いて、ルーム一杯に日光を取り入れる。

真冬でも8時半から日が当たり始め、9時半にはシャツ一枚で居られる快適な気温になり、太陽が隣家の向こうに隠れる午後2時まではポカポカ。お昼前後は通気調節しないと暑すぎるほどになる。

日除けシートとブラインドのおかげで直接日射を浴びないで済むし、温度調節も簡単である。

天井材はポリカーネートの曇りガラス仕様で紫外線を通さないが、これも良い選択だった。

サンルームはスキマが多く床はデッキ材一枚なのに、全くムラのない穏やかな暖かさで、床暖房に似ている。日光が部屋を丸ごと暖めるからだろう。風邪をひいても、ここに居るだけで治ってしまいそうだ。

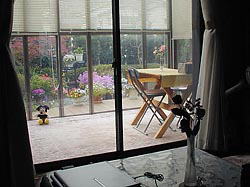

冬季間はあまりにも居心地が良いので、カミさんは絨毯を敷き、ここで日中を過ごしている。昼寝には格好の場所である。

花が咲き始めた3月末の撮影。絨毯が敷いてある。