|

化審法見直し「報告書案」

リスクベース/優先評価化学物質制度に問題 WSSD2020年目標を達成できない 化学物質問題市民研究会 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 担当:安間 武 掲載日:2008年11月22日 更新日:2008年11月28日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/iken/2008/081122_kashinhou_minaoshi.html ピコ通信/第123号(2008年11月22日発行)掲載記事をもとに一部加筆/修正したものです。(08/11/28) 1.はじめに 国の委員会による日本の化学物質政策のあり方の検討及び化審法(注1)の見直しは2006年5月から始まり、本年10月31日に化審法見直し合同委員会から報告書(案)(以下報告書案)が発表されました。 この報告書案は12月1日(月)締め切りで現在パブリックコメントにかけられており(注2)、来年の通常国会に化審法改定案が提出される見通しです。 当会は、2006年5月から12月まで9回にわたり開催された経産省化学物質政策基本問題小委員会及び2008年1月から10月まで7回にわたり開催された3省(厚労・経産・環境)合同による化審法見直し合同WG/合同委員会のほとんどすべてを傍聴しました。 以下に報告書案の主要点と問題点を示します。パブリックコメント提出を検討されている方はどうぞ参考にしてください。 なお、当会提出予定のパブリックコメントは、全文を当会ウェブサイトに近日中に掲載しますので是非覧下さい。 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/iken/iken_master.html 2.化審法見直しの主要な論点 ■WSSD2020年目標 報告書案は、「化審法の見直しの検討に当たっては一義的には、WSSD目標を踏まえることを基本とする」としています。 WSSD目標とは「予防的取組方法に留意しつつ透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順とリスク管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産されることを2020 年までに達成する」ことです。 ■ハザードベースからリスクベースへ 現行化審法が基本的にはハザードベースであるのに対し、報告書案では化審法をリスクベースに変えようとしています。すなわち、「ハザードの程度によってリスク評価の対象となる化学物質を選定する現行の法体系を、基本的にすべての上市された化学物質をリスクに着目した評価の対象とする体系へと転換する」としています。 報告書案では、「リスク評価では、ハザード評価(有害性等の物質の固有の性状を基とした評価)とばく露評価(化学物質により人又は動植物がさらされる量を基とした評価)を行い、その化学物質のリスク(化学物質が環境中に排出された後に人の健康や動植物に悪影響を及ぼす可能性の程度)を評価することとなる」としています。 したがって「リスク=ハザード×暴露」と表現すれば、WSSDが求める"科学的根拠に基づくリスク評価"は、"科学的根拠に基づくハザード(物質固有の有害性)"と"科学的根拠に基づく暴露"の両方をベースとにしなくてはならないということを明確にしておく必要があります。 ■「優先評価化学物質」の絞り込み 報告書案が新たに提案する根幹は「優先評価化学物質」の絞り込みにあります。すなわち、▼まず製造・輸入数量及び用途情報等を収集して環境中へのばく露状況を推計する▼これにハザード等に関する既知見を踏まえたスクリーニング(ふるい分け)評価を行い、リスク評価を優先的に行うべき「優先評価化学物質」を絞り込む▼絞りこまれた優先評価化学物質に対し1次及び2次のリスク評価を行い管理対象となる化学物質を決める−という手順です。 これは2006年にカナダ環境省が発表した国内物質リスト(DSL)上の23,000種の既存物質のうち約4,000種を更なる検証が必要として分類した考え方と基本的には同じです。 3.報告書案の問題点 報告書案は、化審法をハザードベースからリスクベースに変え、有害な物質でも管理して使用すればリスクを低減できるとする考え方を既定の方針として推進しており、これは化学産業界に都合のよい考え方です。 しかし管理使用すれば安全であったはずのアスベストも結局、管理使用などできず、甚大な人的被害と莫大な金銭的損失を出し続けています。"アスベストの教訓"を忘れてはなりません。本当に危険な物質はリスク管理ではなく、ハザード管理をしなくては人の健康と環境は守れないのです。 以下に報告書案の問題点を列挙します。 ■スクリーニング評価のためのデータ収集 報告書案は、スクリーニング評価のために「上市後のすべての化学物質を対象とし、一定数量以上の化学物質を製造・輸入する事業者に対し、定期的に、その製造・輸入数量等を国に届け出させる制度」を創設するとしている。 しかし、リスク評価の対象を絞り込むためには製造・輸入数量等だけでなく、ハザード情報が必須である。したがって、「一定数量以上の化学物質を製造・輸入する事業者に対し、化学物質の製造・輸入数量、用途情報に加えて、製造、輸入数量、重篤な毒性に応じて定義されたハザード情報を事業者に提出させる制度」とすべきである。 ■スクリーニング評価選定基準 報告書案は、「どのような情報に基づいてリスクが十分に低いと判断するのか、またどのような場合に、最終的に人の健康や動植物に影響を及ぼすおそれがある又はリスクが高いと判断するのかといった具体的な判断基準等を科学的知見等に基づいて示すことが望ましい」と他人事のように述べるだけで、「優先評価化学物質」の選定基準の指針や結果として選定される想定数を報告書案本文中で示していない。 したがって、行政のリスク評価実施体制、実施スケジュールを含めて、この報告書案自体を適切に評価することができない。我々が知りたいことは、約2万程度と言われる既存化学物質のうち、優先評価化学物質となるのは、たとえばカナダと同程度(4,000)なのか、もっと多いのか、もっと少ないのかということである。 ■「優先評価化学物質」とならなかった物質のリスク評価 報告書案別紙2フローイメージ(添付)によれば「優先評価化学物質」にならなかった物質はスクリーニング評価だけで、それ以上のリスク評価は原則行われない。 しかし、スクリーニング評価は"科学的ハザード評価"、"科学的暴露評価"のいずれも実施が保証されない"簡易評価"であり、科学的リスク評価ではない。したがって高いリスクのある物質が見逃される可能性が十分にある。これはすべての化学物質について科学的リスク評価を求めるWSSD目標を満たしておらず、リスク評価されていない多数の化学物質が市場に残ることになる。全ての物質について2020年までに科学的なリスク評価を行うべきである。 ■良分解性の化学物質 化審法の対象は基本的に難分解性、高蓄積性及び長期毒性物質(PBT)であり、報告書案でも「難分解性の性状を有さない化学物質を化審法で措置を行うことが適切かどうか引き続き検討を行い、リスク評価及びリスク管理を進めていくべきである」として、良分解性の化学物質で、人の健康や動植物へ影響、発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR)、内分泌かく乱性等を有する物質を化審法対象とすることを先送りした。 "人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する"というWSSD目標を達成するために、良分解性の化学物質も化審法の対象とすべきである。 ■重篤な毒性(CMR等)を有する化学物質 報告書案は、「重篤な毒性(CMR等)を有する化学物質については、その届出を"任意"で求め、リスク評価・管理を行う上での"参考"とする」としている。重篤な毒性"を有する化学物質の管理が、"任意の届出"に基づくデータを"参考"にして行われるということでは、"人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する"という、WSSD目標を達成することはできない。 ■データの自主的提出 報告書案によれば、「ハザード情報については、国際整合性の観点から、製造・輸入事業者に対してSIDSデータの必須項目を基本とした情報の提出を求めることが望ましい。また、製造・輸入事業者がそれらに該当するデータ又はその他の長期毒性データを現に保有している場合にはその提出を求めること、すなわち、現行化審法における有害性報告の拡充についても検討すべきである」としている。 ハザード情報の提出については、データ項目を規定した上でその提出を事業者に義務付けるべきである。 事業者による自主的なデータ提出ではうまく機能しないことは、Japan チャレンジプログラム、米HPVチャレンジプログラム、米有害物質規正法(TSCA)、米ナノスケール物質スチュワードシッププログラム(NMSP)、英人工ナノスケール物質の自主的報告計画などで、すでに世界的に実証済みである。 ■消費者までの情報伝達 報告書案は、「化学物質を取り扱う事業者は、その取り扱う化学物質について自らGHS分類を行い、有害性が一定程度以上あると分類される場合には、情報伝達を行うよう努めるべきである」として、事業者への"自主的な"情報伝達を求めている。 しかし、情報伝達は、事業者間だけでなく消費者にまで確実に伝わらなくてはならず非常に重要である。したがって国が表示すべき有害物質を定め、情報伝達及び製品への表示を法的に義務付けるべきである。 表示は従来の表示方法にこだわらずウェブの利用などを検討すべきである。 ■上市前審査(新規化学物質) 報告書案は、「上市前の審査の際、現行制度で必要な分解性・蓄積性データやスクリーニング毒性情報等のハザード情報に加えて、上市後に想定される製造・輸入数量と予定用途を踏まえたスクリーニング評価を行い、その結果、リスクが十分に低いと判断できないものについては優先評価化学物質として分類することにより、上市後の化学物質と同様にリスクに着目した評価を実施すべきである」としている。 しかし、スクリーニング評価だけで上市を許し、上市後に優先評価化学物質だけをリスク評価をするという制度は、上市前にハザード評価を原則とする現行の化審法の制度からの後退である。 新規化学物質については、科学的なハザード評価と暴露評価に基づく科学的なリスク評価が行われた物質のみ上市を許す制度とすべきである。 ■高懸念物質 報告書案は、「化審法では、難分解性、高蓄積性及び長期毒性の性状を併せ持つ高ハザードの化学物質に関しては、第一種特定化学物質に指定し、これまで原則としてその製造・使用等を厳しく制限してきた。このような本質的にリスク管理が困難とされる化学物質については、引き続き厳格な管理措置を継続することとする」としている。 しかし、現行の第一種特定化学物質は16物質、第二種特定化学物質でも23物質であり、このような少数の規制では十分ではない。

報告書案は、「人の健康や環境に対するナノマテリアルの影響については、現状では不明であり、従来のハザード評価手法では十分に対応できない可能性が指摘されている。また、人の体内や環境中でのナノマテリアルの物理化学的性状や挙動についても、現状では明らかではない。今後の科学的な知見の蓄積や国際的な動向を踏まえ、対応策について引き続き検討していくことが必要である」としている。 しかし、ナノ物質の有害性を示唆する研究は"数多く"発表されている。そしてナノ物質を含む製品は国の管理基準/規制もなしに、"数多く"製造され市場に出ている。これは人と生態系に重大な影響を及ぼす可能性があり非常に問題である。国はアスベストの愚行を繰り返してはならない。WSSD目標にある"予防的取組方法に留意して"、下記の暫定的な措置を早急に講じ、ナノ物質を管理/規制すべきである。

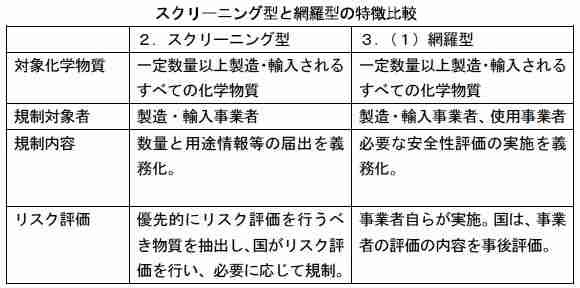

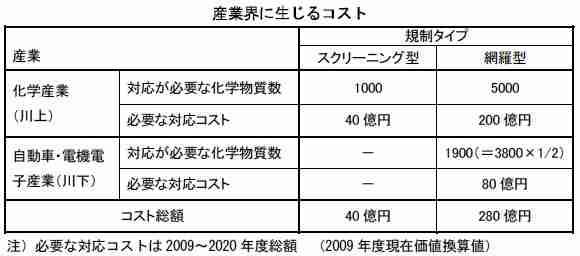

報告書案は、「さらに、化審法以外の化学物質関連法制全体をカバーして相互連携を目指した総合化学物質管理法制についての意見もあり、今後の検討課題として認識すべきである」としている。 しかし、化学物質関連の様々な法が省庁縦割り行政の下で、ばらばらに実施されている現行管理体制と法体系を全面的に見直して、総合的化学物質管理を目指す省庁を超えた一元管理体制と総合的法体系を構築するための検討を直ちに開始すべきである。 化学物質管理に関する現在の省庁縦割り行政には人の健康と環境を守るための一貫した理念や整合性がなく、省庁間/各法間の齟齬や抜けがあり、その弊害は枚挙にいとまがない。国民は大変迷惑している。 EUにおけるREACHのような抜本的な化学物質管理の改革が世界の流れである。 日本では、市民、環境団体、消費者団体、労働団体等が「化学物質政策基本法制定ネットワーク」を結成し、総合的管理を目指す「化学物質政策基本法」の実現を求めている。 http://www.toxwatch.net/cheminet/index.htm 4.化審法等の見直しに係る規制影響評価に対するコメント(参考資料2) ■ 産業界のコスト 参考資料2(表添付)は、「産業が負担するコストの合計額は、スクリーニング型を採用した場合には総額40億円、網羅型を採用した場合には総額230億円となることが見込まれ、大きな差が生じることが分かる」としている。 しかし日本の産業界のコスト負担は、EUに比べると、あまりにも少ない。REACHでは年間直接費300億円であるが、EU化学産業の年間売り上げの0.5%以下であると言われている。化学物質安全管理のためには日本の化学産業もEU並みに、年間売り上げの0.5%くらいは負担すべきである。 ■行政のコスト 参考資料2は、「欧州化学品庁」を設立し、数百人規模の陣容によって当該業務を処理する前提として制度が成り立っているように、当該制度は多大な行政コストが必要とされることとなる。我が国においてそれだけの行政コストを負担することは、極めて困難と言わざるを得ない」としている。 しかし、カナダ政府は、新たな化学物質管理計画を実施するために、今後4年間に3億ドル(約300億円)を約束すると言明している。日本政府は、WSSD目標を実現するための化学物質管理に必要な資金を出すべきである。 ■人健康への影響 参考資料2は、「また、網羅型については、スクリーニング型に比べてリスクの高い物質を抽出する際の「漏れ」がないという点でよりリスク低減が確実と考えられる一方、絞り込みを行うことでいち早くリスクの高い物質を抽出することが劣るという論点も存在し、その差異を便益として定量的に示すことは極めて困難である。網羅型もスクリーニング型も2020年時点におけるWSSD目標を達成する観点で制度設計されたものであると考えれば、国民の安心感の醸成による便益以上に明確な差があるとは考えにくい」と述べている。 しかし、比較のベースがスクリーニング型では1,000物質、網羅型では4,000物質としており、その根拠は明確ではないが、この数値に基づけば、リスクの低減は網羅型の方がはるかに大きいことは明らかである。 また、「網羅型については、スクリーニング型に比べて絞り込みを行うことでいち早くリスクの高い物質を抽出することが劣るという論点も存在し」としているが、前述の”高懸念物質リスト”を最優先で作成すれば、網羅型でもいち早くリスクの高い物質を抽出することができる。 また「網羅型もスクリーニング型も2020年時点におけるWSSD目標を達成する観点で制度設計されたものである」としているが、スクリーニング型ではWSSD目標を達成できない。なぜなら「優先評価化学物質」にならなかった物質はスクリーニング評価だけで、それ以上のリスク評価は行われず、スクリーニング評価は科学的リスク評価ではないのだから、すべての化学物質について科学的根拠に基づくリスク評価を求めるWSSD目標を達成したことにならないからである。 ■評価の結果 参考資料2は、「費用はスクリーニング型のほうが網羅型よりも優れている結果となり、便益はほぼ同等と判断されることが想定されることから、現在審議されている化審法見直し案であるスクリーニング型を選択することが、費用効果面で妥当と評価される」としている。 しかし、便益がほぼ同等というのは間違いで網羅型の方がはるかに優れていることは明らかである。費用効果面で妥当とする評価は論理的裏付けがなく、既定の政府方針に合わせるためのこじつけでしかない。WSSD目標を確実に達成するためには、リスクの低減の確実性に重きを置くべきであり、網羅型を採用すべきである。 参考資料2「化審法等の見直しに係る規制影響評価」は見直し検討会で審議されていない。検討会できちんと審議すべきである。 (安間 武) 注1:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 注2:報告書とパブリックコメント資料 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10359 報告書案参考資料2

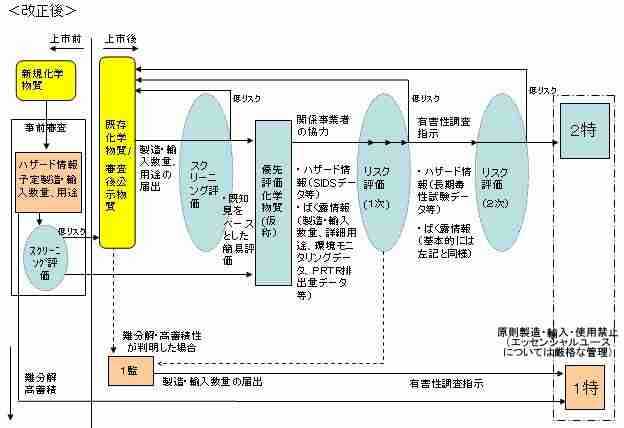

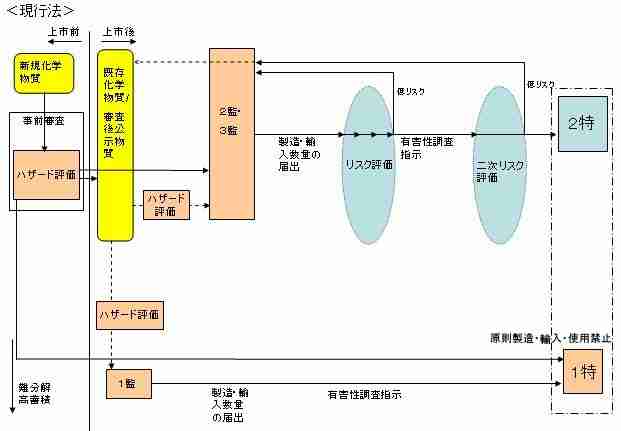

報告書案別紙2

|