四都市同盟における吸血鬼たちの暗躍は終息した。教皇庁――正確には、国務聖省と派遣執行官たちの活躍によって。

この事件で、おもに動いた派遣執行官は、“ソードダンサー”ユーグ・ド・ヴァトー。彼は四都市のひとつブリュージュの出身で、もと警視総監ヴァトー家の跡取りだった。

この縁をたてに、四都市同盟の評議会が彼の帰還を願い出たのが数週間前のこと。

教皇庁の介入を嫌う商人たちは、伝説的な傭兵貴族でいまだ同盟周辺に強い影響力を残すヴァトー家を再興させ、その威光で危機に対処しようと図ったのだ。

同盟から、国務聖省長官カテリーナ・スフォルツァ枢機卿を通して、ユーグ・ド・ヴァトーのもとに寄せられた招還要請は、しかし本人の懇切丁寧な辞退を受けて取り下げられることとなった。治安回復に不安を持つ評議会は、なら代わりにと“Ax”の派遣を懇請した。

水面下でいかなる駆け引きがあったかは知れないが、カテリーナはこれに応じ、“ソードダンサー”に命が下った。

(……なかなか、思うようにはいかないものだな)

故郷の街を眼下に見下ろす丘に立ち、ユーグは眉を寄せた。

帰りたいとあれほど望んだ時には決して戻ることができず、やっと帰れた時は闘いの末期で、体力的にも気力的にも限界だったユーグはろくに記憶もない。

今、請い求められて来てみれば、故郷は懐古の情より、むしろわずらわしいしがらみに満ちた場所になり果てていた。

「閣下、こちらでしたか」

遠慮がちにひそめられた声に振り向けば、年若い従騎士はぱっと頬に血をのぼらせた。

無理もないな。と、ユーグは寛容に考えた。

ここブリュージュでは、彼は十数年前の悲劇を奇跡的に生き延びた存在として、それこそ伝説のように語られている。ただでさえ不安定だった数年間に、ヴァトー家の名は市民たちにとって敬慕の対象として語られていたらしい。このことを、ユーグは最近知ったのだった。

こと己の容姿に関しては、救いがたいほど気の回らない美貌の剣士は、少年の心拍数をはね上げた真の原因には気づかない。

「閣下はやめてくれ、ヴァンダイク」

「わ、私をご存じで!?」

心拍数どころか声まで跳ね上がっているのに、ユーグは苦笑した。

「オリヴィエ・ベイルの家中の者だろう。ヴァトー家とは五代前に姻戚関係があったはずだ。知っているさ…。ところで、なにかあったのか?」

「…………………………」

「ヴァンダイク?」

間近でほほえみかけられ、危うく心臓が止まりかけていた少年は、そこでようやく正気に戻った。

「は、はっ!失礼致しました!」

「――それで、何だ?また教会軍と街の治安部隊とでもめごとがおきたんだろう。鉢合わせないように担当部署をバラけさせておいたんだが……あいにく部隊の交代の時に街道沿いで行き合わせたらしいな」

「ご、ご存じだったんですか……!?」

「ここから見ていればな」

顎で示されて少年の目が丘のふもとに向かう。街の門の前で、旗印も軍装も違う二つの小部隊が、土煙をあげてくんずほぐれつの乱闘を演じているところだった。その片方が、少年の所属する地元治安部隊なのだろう。

見ていたのならなぜ!?と非難される前に、ユーグはけだるく髪をかき上げた。

「もう少し放っとけば、自然に治まるかと思ったんだが……どうもエスカレートする一方のようだな。ケガ人が出る前に止めようか」

『しち面倒なことにはかかわりたくありません』と、全身で語っている伝説の若君は、ものぐさにも本気で放置する気満々だったのだが、見つかってしまったのでしかたなく重い腰を上げる気になった。

真実はそこなのだが、おっとりとつぶやく様はいかにも優雅で、それだけでじゅうぶん、若い騎士見習いなどはだまくらかされてしまうのだった。

「か、閣下、私もお供いたします!」

「………だから閣下はよせ」

「し、しかし……ではなんとお呼びすればよろしいので?」

「ヴァトー神父だ。それ以上でもそれ以下でもない」

言うやいなや、ユーグは少年の曳いてきた馬には目もくれず、地を蹴った。

疾風の速さで、金と黒の影が丘を駆け下る。

時ならぬ戦場に一瞬でたどり着いたかと思うと、土煙の中を金色の閃きが数度踊っただけで、敵味方どころか上下もわからないありさまだった乱闘現場が沈静する。

埃がおさまった時、現れたのはユーグ・ド・ヴァトーのしなやかな立ち姿と、その腕に首根っこつかまれてのびている、両部隊の隊長の体だった。

“ソードダンサー”として、教会軍と都市治安部隊の合同軍による治安回復に助力することと、ヴァトー家のユーグとして、生家の名誉を回復の後、簒奪された用兵権を跡を襲う者に正式に譲渡すること。

ブリュージュにてユーグが行うべき任務はこの二つで、さほど時間はかからないはずだった。

前者に関しては、国務聖省職員としてできるだけの支援をすればいい。なにしろ、特務ユニットである派遣執行官と教会軍とでは、もともと指揮系統が異なるのだ。土地勘もあり地元人情に通じているユーグは、その点で情報提供やアドバイスはするが、相手の鼻面を引きずり回そうなど考えてもいない。

後者にしても、ブリュージュは結局、ヴァトー家ゆかりの小貴族たちが連合して治安維持にあたることになったので、主家筋であるユーグが象徴的にその取り持ちを行えば事足りるはずだった。

新たに選出された後継者にヴァトー家の旗章と剣を渡し、聖壇の前での宣誓さえ終えればお役御免と思いこんでいたユーグは、自分が甘かったことを知った。

蓋を開けてみれば、仲のいいはずもない地元治安部隊と教会軍はしじゅうもめごとを起こした。そのたび、両者の仲裁(説得によってでも力ずくででも)に引っぱり出されるのはユーグで、彼は地元での人望と派遣執行官としての能力をどこまでもあてにされる始末だった。

いい加減にあしらっておけばいいものを、彼もまた器用貧乏と言うべきか、持ち前の律儀さと有能さでつい片づけてしまう。もとよりヴァトー家の跡取りとして、ある程度の部隊指揮は学んでいたことも、この際災いした。

なによりわずらわしかったのは、評議会を始めとする街のお偉方が、何かとユーグにアプローチをかけてきたことだ。

やれ復興事業の視察だの、平和祈念の祝賀行事だの。下らない事だが、教皇庁ならびに教会側の代表として、またヴァトー家の人間として、早々おろそかにもできない。参列を余儀なくされる種々の公式行事や、断りきれないパーティに出向くにつれ、ユーグはだんだんとうそ寒いものを覚えるようになった。

彼が参加する行事ごとやパーティには、なぜか、妙齢の女性の姿がやたら目につくようになったからである。引き合わされると、彼女らは控えめに、もしくはあからさまに、ユーグの関心を買おうと振る舞うのだった。

仮にも聖職者なんだが。と最初はいぶかしがっていたユーグだったが、恩人である司祭に出会ってその疑問が解けた。

妹の人形を今も預かってくれている司祭は、ユーグがそれを譲ろうとどんなに説得しても、頑として首を縦に振らなかった。最後には、施療院に寄付すると申し出て、やっと受け取ってくれた。つもる話を、けれど言葉少なに語ったあの夜だけが、ユーグにとって本当の意味で、故郷で過ごしたなつかしい時間だった。

そしてその時、司祭は、変事に備えて先代――ジャン・ジャック・ド・ヴァトー――から仮託されていた隠し財産について明かした。ユーグの逃亡・潜伏時代にその資金となったもので、現金と宝石以外にも、土地や水利の権益等を含めるとかなり莫大なものだった。

もちろんユーグの帰還と共に、それらは全て正式に彼に譲渡されている。あくまで書類上の手続きだったため、司祭の口から聞かされるまでユーグは知らなかった。事前に意志を確認されていれば、これも辞退していたことだろう。

つまりはこの話がどこからかもれたのである。いや、地元では以前からすでに有名な噂だったのかもしれない。

事情を悟った時、ユーグは一瞬このままローマに帰りたくなったが、二度も続けて任務を放り出すわけにはいかなかった。

以上のような事情で。

帰還予定日は既にオーバーしていると言うのに、不器用な神父はあいかわらずしがらみに絡まりきっていると言うわけだった。

だから、ガンスリンガーの冷徹な顔を、思いがけず目のあたりにした時。ユーグは我知らず渾身の力で抱きついてしまい、周囲の人間(主として女性)の黄色い声を浴びるはめになった。何しろそこは、ユーグが宿としてあてがわれた教会通りの館の前で、要するに公道のど真ん中だったのだ。

「放せ、“ソードダンサー”」

ガチリと不吉な音がして、ユーグは、自分の額に押しつけられた大型拳銃の撃鉄が起こされるのを見た。

「す、すまない神父トレス。つい嬉しくて……」

正直すぎる告白に、トレスの目がいっそう冷たい底光りを放つ。まわりではまたいちだんと高い悲鳴が上がった。

それでも、解放された事実でひとまず良しとしたのか、トレスはジェリコM13をホルスターに戻した。以前同じこの街で邂逅した時とは違い、自分を迎えた相手の反応がきわめて友好的だったので、その点にだけは安堵したのかもしれない。

―――いや、友好的どころではない。

「確認しておく。卿のローマへの帰還予定日は4日前だったはずだ。予定の遅延は報告されているが、これ以上滞在を延長することは望ましくない。卿の次の任務はすでに――」

「神父トレス!」

機械化歩兵が生活指導員よろしく、遅刻早退の常習犯に説教かましはじめたとたん、ユーグはトレスの堅苦しい前置きなどはじき飛ばす勢いで、彼の手をぎう!とばかり握りしめたのだ。

「ここで君に逢えたのは神の助けだ!」

「神?それは否定だ。俺を派遣したのはミラノ公の」

「ならミラノ公は救いの女神だ!なんでもいい、力を貸してくれ。このままではローマへの帰還がおぼつかなくなりそうなんだ。君の助けが必要だ、神父トレス!」

「――卿は俺の支援を必要としているのか?それほど状況は悪化しているのか?」

「その通りだ」

めずらしくもすがりつくようなまなざしを向けられ、神父トレスは首肯した。

「了解した。行動優先事項の書き換えを完了。“ソードダンサー”の支援活動に移行する」

しかしトレスはこの時、諾と答えるべきではなかった。

『詳細の入力』をするからと宿である館に入り、ユーグの部屋に同行したトレスは、彼から衣服を手渡された。

「悪いが着替えてくれるか?その姿ではまずい」

「隠密行動のための変装か?しかし、顔の知られている卿には必要と思われるが、俺には――」

びらっ。

何気なしに持った服が、床まで広がり落ちた時、トレスの言葉がとぎれた。

なぜならそれは、女物の絹のドレスだったからである。

「――――――――回答を要求する、“ソードダンサー”」

機械音声が、地の底を這うようなおどろしさをしたたらせているように聞こえるのは、気のせいだろうか。

「何故変装に女性の衣服が必要なのか?第一この衣装は機能的ではない。選択ミスと断定する」

「“変装”じゃない、神父トレス」

もう明らかにおもしろがっている顔つきで、ユーグはテーブルの上にあった小箱の蓋を開いた。深紫色のベルベットの内張りの上には、大粒のバロック真珠を連ねたネックレスが鎮座ましましている。ユーグは楽しげにそれを取り出すと、半端にドレスを捧げ持ったままの機械化歩兵の襟元にあてて見せた。

虹色の光沢を放つクリームホワイトのバロック真珠は、トレス・イクスの白い貌にきれいに映えた。

「ああ、やっぱりよくにあう」

お気楽な感想である。

「……………………ヴァトー神父……………………」

「舞踏会なんだ。それも今夜」

そろそろ撃たれそうだな。と察したのか、ユーグはのんびりと説明を始めた。

「ミラノ公にも事の一切は報告ずみだが、式典やら祝いやら、なかなか帰してくれなくてな。その上、部隊も軍もやたら問題を起こすし……どうもおかしいと思ってちょっと探ってみたら、街ぐるみで引き止めにかかっていたらしい。おまけに今夜、ご婦人方満載の舞踏会を開いて下さるという話になった。俺に女性をあてがって籠絡する肚づもりのようだ。彼らが執着しているのがヴァトー家の名なのか、それともここへきて明らかになった隠し財産の方なのかは知らないが……困ってるんだ」

「ならば即刻帰還しろ」

ドレスをユーグに投げ返しながら、トレスが言い放った。

「要件のほとんどは終了しているはずだ。必要最小限と認められない任務の遅滞は、遂行の意志がないものと見なすぞ“ソードダンサー”!」

「……“ガンスリンガー”」

トレスの腕は腰の向こう側にまわっていた。今、彼の手は銃把をつかみ、指先は引き金にかかっていることだろう。しかしユーグは、たくまずして人を惑わすその美貌に憂慮と困惑をたたえたまま、ためいきまじりに絹と真珠をもてあそんだ。

「俺も正直言って、今すぐにも君とローマに帰りたい。だが、俺個人のために、ブリュージュの街を挙げて開いてくれる夜会を蹴って帰還するわけにはいかん。それでは、四都市の教皇庁に対する好意を軽んじることになる。俺を派遣したミラノ公への評判にもかかわりかねん」

トレスは沈黙した。彼の言葉の正当性を認めたからだ。

キリングドールがおとなしく肩の力を抜いたことで、ユーグはよしよしとやさしくほほえんでやった。

「――で、君だ。他の誰かに頼もうかとも思ったんだが、うかつな相手には依頼できん。その点君ならまちがいないし、何よりこの街で面が割れていない。正体不明のミステリアスな女性で通せば、名前ひとつ明らかにする必要もない」

ばさりと、その肩の上にもう一度ドレスを押しかぶせる。

「一晩中笑顔で顔を引きつらせながら、誠意めかしたお断りを述べつづけていなければならないかと思っていたが、君が来てくれればその拷問から逃れられそうだ。それに、こう言う場合一番角の立たない謝絶の言葉は、“ご好意はありがたいのですが、私には心に決めた方がおりますので”だろう?」

難題を逃れた安堵。と言うよりは手放しの歓喜をきらめかせる翠の瞳がのぞきこみ。今は思いきりの一文字に結ばれた唇に、微笑をたたえた唇がやさしく押しつけられた。

その舞踏会が、誰にとって一番不幸なものだったかは知れない。

日が落ちる頃、城砦のポルト・コシェール――車寄せには、馬車や古風なオートモビルの列が並んだ。引きも切らない来訪者たちは、いずれもきらびやかなドレスやタキシードに身を包んだ男女だ。着飾った紳士淑女を迎えたエントランスホールは光にあふれ、彼らのまとう宝石や貴金属をまばゆく輝かせた。

その、ざわめきと衣ずれに満ちたホールに向かい、急ぎ足で歩く影がふたつ。

彼らは今夜のゲストとして、城館二階に控の間を与えられており、他の招待客より一足早く到着していたのだ。

エントランスまでは、毛足の長い絨毯が敷かれた廊下が続いている。二人の内、僧衣をまとった背の高い男が、同行者に問いかけた。

「歩きづらくないか?」

「問題ない。脚部ならびに腰部のバランサー補正は完了している。可能性として考慮すべきなのは、予定終了時刻まで使用に耐えられるか、靴の強度を確認しなかったことだろう」

「ああ、それならだいじょうぶだ。靴底とヒール部分に二重にショック・アブソーバーを取りつけておいた。床面に対して衝撃が届かないようになっている。普通とは逆の構造だが、これでダンスも可能だ」

自前にも機械を搭載している男は、意外な器用さを披露してみせた。いらんところに活用しているあたり、宝の持ち腐れでしかないのだが。

「……それは推奨できない。ステップをトレースすることは可能だが、万が一パートナーの足を踏むような事態が発生した場合、中足骨から末節骨にかけていずれかの骨を粉砕骨折させる危険がある」

「その対処法も考えてある。靴の上甲部分に鋼板と緩衝材を仕込んであるから、少々踏まれても大事には至らない」

「…………………………」

いつのまに。スライドした眼球の無機質な表面に、そんな非難じみた光が走って、それを向けられた男――美貌の神父――はにっこりとほほえんだ。

「だから、俺以外の男とは踊ったりするなよ?相手が危険だからな」

そこで、申し合わせたように二人は立ち止まった。

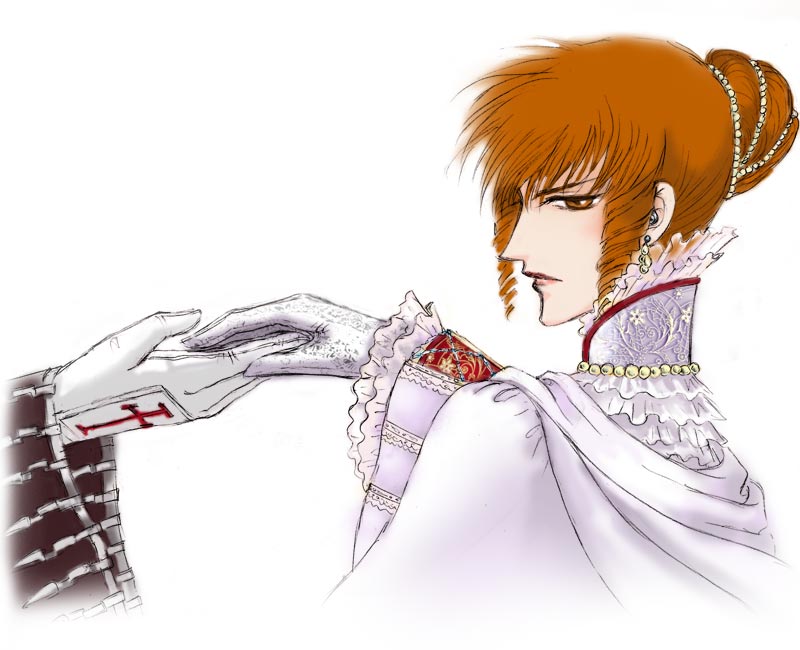

一人はユーグ・ド・ヴァトー。今一人はトレス・イクスである。――そのはず、である。彼が、薄色の玉虫光沢の飾りマントのついた、ロングドレスを着用していると言う事実に目をつぶるなら。

そう。

キリングドールの細い体を包んでいるのは、パールホワイトのシルク生地をふんだんに使った、仕立てのいいドレスだった。

後期ルネサンスとロマネスク様式を調和させたデザインは、その優雅なドレープで、ともすれば固さが顕れがちな体のラインをなめらかに見せている。肘の部分まで入った切れ込みからは下袖の深緋があざやかにのぞき、同色のサテン素材がドレスの裾とウエストの帯飾りにも施されていて、それらは、真珠を巻きつけて結い上げたロゥ・アンバー・ブラウンの髪と美事に調和した。

同じクリームホワイトの真珠が襟高の喉元にも飾られており、ミルク色のオーガンジーが、袖口と襟元から妖精の薄羽根のように開いていた。

レースの手袋に包まれた指には明らかではなかったが、時折現れるダンスシューズの爪先にも真珠飾りが見える。綾織の地文様に重なってきらりと光を反射するのは、クリスタルガラスのスパンコールだった。

だが、白を基調にした衣装にまして白さを誇るものは、当の本人の氷肌の貌だ。チークとシャドウ部分に品良くマキアージュが施され、その白さをいっそう際立たせている。唇をかたどるのは、やはりつつましくオールドローズのリップグロスだった。

額に落ちてくるウィッグの巻髪をじろりと睨みやりながら、トレス・イクスはそのままの眼居で“ソードダンサー”をねめつけた。

「なぜ卿は僧衣なのか?舞踏会だと言っていたが、盛装以外では非礼にあたるのではないのか」

「神父、と言うのが俺の公式身分だ。ならばこれが一番の礼装じゃないか」

ものすごく不本意なのだろう。もはや言いがかりとしか思えない言辞を吐く機械人形に、ユーグはまじめくさって答えた。

余談だが、口調こそ普段通りだが、トレスの声までもそうではなかった。

いくらなんでも男性声のままではどうにもならない。幸い、機械音声には他の声を合成することが可能なので、彼は今女性の声を模倣して再生している。

若すぎず、老いてもおらず、気取りすぎず、親しみすぎない。例えていうなら銀と水晶を鳴らすような。

「――具体的に人物で示せ」

そんな夢見がちな注文をつけられた機械化歩兵は、なげやりに言ったものだ。それに対してユーグが出した答えが、

「そうだな。ミラノ公とシスター・ロレッタを足して二で割ったほどだ。こう言えばわかるか?」

「――了解した」

かなり――かなーり、不満のあるチョイスだったのはまちがいないが、ドレスの寸法直しの仮縫いをしながらでは、もう何を抗議してもムダだと悟ったのだろう。トレスは一、二度音を作って再生し、なんだかやたら嬉しそうに針を動かしている男から、合格をもらったのだった。

さて、二人が立ち止まったのは、広間に続く扉の前である。扉を開けると、壁に添ってホールを半周する幅広の階段があることを、ユーグは説明されていた。もっとも彼は、そんなことは教えられなくても知っていたが。

ここ、今夜の舞踏会の会場は、ブリュージュ郊外の城砦だった。戦時にはまさしく砦として機能するが、それ以外には、瀟洒かつ豪奢なネオ・バロック建築の背の高い城館が、昔から迎賓館として使われていた。

厚顔なギルド評議員たちも、さすがにヴァトー・シャトーは避けると言う程度の感受性は持ち合わせていたらしい。とは言え、今はギルドの管理下にあるこの城砦も、もとはヴァトー家の出城として築造されたものだったが。

ユーグは、十数年前と変わらぬ、彫金された金のノブを見た。オーク材の扉は重厚だが、軽くノックすれば、向こう側に控えているギルドの職員が引き開けてくれる。

今夜の主賓はユーグ・ド・ヴァトーなので、主催者は彼にスポットライトをあてるつもりなのだ。比喩ではなく。

「神父トレス」

ユーグは呼んでから、ふとこれも変えておくべきだと気づいた。

「むろん、君もミラノ公のお供で、こう言う席に出たことは何度もあるだろうが――」

「肯定」

「それだ」

「?」

こちらを見上げた人形に、ユーグは指を立てて見せた。

「いいか、今夜は何が何でも無事乗り切らなくてはならない。君が何者か知られては困るし、ましてや男性だなんてバレたらとんでもないことになる――わかるな?」

「…肯定」

「だからその“肯定”もまずい。主賓のパートナーである以上、会場の全員が全員、君に話しかけると思ってまちがいない。だが君はあまり――そう、社交辞令なんかに長けているわけじゃない。だからパーティが引けて宿に帰るまで、君が俺以外の人間と交わしていいのはこの四つの受け答えだけだ。“ウィ、ノン、メルシ、パルドン”だ。いいか?俺もなるべく君から離れないようにするが、何があるかわからないからな」

指折り示されて、トレスは少し、考えこんだ。

「…了解した。だが、その四種の語彙では答えられない話をされた場合はどうするのか?」

「弾薬が尽きた時の身の処し方は知っているはずじゃないか?“ガンスリンガー”。“パルドン”と言い捨てて、自軍陣地まで撤退してこい」

「自軍陣地?」

「俺のところだ」

見上げたトレスの仔鹿色の瞳と、踊るようにきらめいているユーグの翠の瞳が合った。

「………理解した。ヴァトー神父」

ややあって返った返答に、ユーグの瞳が優しく細められる。

「そのヴァトー神父と言う呼び方もふさわしくない。ユーグか、それがだめならヴァトーでもいい。敬称は抜いてくれ」

「肯……“ウィ”」

正確にユーグの発音をなぞった発声だった。ユーグはまた笑い、しかし一瞬でそれをおさめると、うやうやしく彼のパートナーの手を取った。

ゆっくりと目の高さまで持ち上げ、祈りに似た仕草で軽く額におしいただいてから、手袋ごしにキスする。

「言い忘れるところだった……」

「まだ何か問題があるのか?」

いささかうんざりしたような――警戒をはらんだような声音の揺らぎ。ユーグは首をかしげるようにして、そこにも真珠の房を下がらせている耳元に唇を寄せた。

「今夜の君は最高にきれいだ。……マドモワゼル・トレシア」

機械人形も絶句することがあるらしい。ささやかれた言葉に、抗議も否定も返せないままトレスがフリーズしている隙に、ユーグは笑いながら扉を叩き、そして重々しい扉の向こうからライムライトの直射が二人を照らした。

くどいようだが、それは誰にとって一番不幸な舞踏会だったのだろうか。

直前まで同伴するとは聞いていなかったパートナーの出現に、マイクを取り落として腰を抜かした夜会の主催者か。

それとも、光の帯の中に佇む、絵のように美しい一対を目のあたりにしたとたん、色を失ったご令嬢方か。

ヴァトー家の若君の貴族的な美貌と洗練された立ち居振る舞いに、すっかりのぼせ上がっていた彼女たちは、上から下まで100%勝負服で出撃してきたにもかかわらず、目の前で、見たこともないトンビに油揚げをかっさらわれたのである。

広間での社交上の挨拶や口上などが行われる間、今夜の主賓のパートナーはすっきりと背筋をのばし、どんな名士、貴顕に引き合わされても、小憎らしいほど整った貌をにこりともさせなかった。

世俗的権威と言うものに対し、いささかも揺るがない冷然とした態度は、高慢さと言うよりも高貴な無関心を感じさせる。貴人たちは感服せずにはいられなかった。

――“彼女”が、本気で興味がないだけだと知っているのは、隣りの主賓だけだった。

会場が舞踏室に移り、ダンスが始まっても、主賓のカップルはつつましく隅に引き下がっていた。“マドモワゼル・トレシア”は内気なたちなので。と言うのがユーグの弁明である。

当然彼は、その内気なパートナーを放り出して他の女性と踊りに興じるような非礼はしでかさず、終始傍に留まっていた。むしろ片時も離れず、絡ませた腕をほどこうともせず、絶えず互いにだけ聞こえる程度の小声で話しこむ睦まじさで。

このため、彼の見事なダンスを見ることはもちろん、その相手をつとめる機会すら奪われたご婦人方の心境は、推して知るべしだった。

が、二人の間で交わされていた会話を漏れ聞いたなら、別の感想を覚えたことだろう。

「――どうだ?記者の記章をつけている者以外にも混じっているだろう?」

「肯定。それらしい動作を確認した。シャッターの駆動音を感知――前方二時の方向、男性体。隠匿場所を探査――礼服左胸に縫いつけられている飾りポケット。機種をゲルマニクス製の『ネオ・カール・ツァイス66』と特定。小型軽量化された最新式のカメラだ。自動照準と光量補正システムを搭載している。――0. 20秒前にシャッター音を再感知。撮られた」

「やれやれ――どうやって潜りこんできたのか知らないが、放っておくわけにはいかないな」

「肯定。彼らの不正規な写真が流出した場合、情報の伝達範囲は把握不可能な広範囲にわたると推測される。四都市の動静が懸案事項であるローマにまで波及する可能性は高い。あくまでゴシップとしての情報ではあるが、さらにそれがミラノ公の耳に入ることもあり得る」

「…………恐ろしいことを言わないでくれ……」

ユーグが心臓を押さえたのは、レオン・ガルシア共々厳冬期のツンドラ地帯に飛ばされた記憶がよみがえったからだろう。

二人が先程から索敵している相手は、俗に言うパパラッチたちである。この手のパーティなどには必ず紛れこんでいて、とんでもないゴシップ写真を大量生産してくれるセレブの天敵だ。

正規に許可を得た記者たちもいるのだが、彼らはいわゆる御用記者なので、撮った写真も掲載される記事も検閲対象となる。スッパ抜きで一攫千金を目指す山師的なマスコミ陣が目指すのは、当然そんな馴れ合い品ではなかった。

「とにかく警備に連絡して、見つけた連中を残らずつまみださせる。すまないが、少し待っててくれるか?」

「了解した」

トレスはパートナーの肘に絡めていた腕を解いた。それをユーグがすくい取るように捕まえる。

愛撫の優しさと礼節の様式美で、彼は“マドモワゼル・トレシア”の肘から手首にかけてかき撫でるようにそっと指をすべらせ、最後に手の甲に接吻してから放した。

「すぐに戻る」

「……………………」

お約束のようにウインクまで寄こし、ヴァトー家の若君は快活な足取りで歩み去って行く。今の瞬間もシャッターが切られたことを報告するべきか否か、機械化歩兵はちょっと悩んだ。

――とりあえずは、目立たない所まで移動しておくのが無難だろう。

そう、前向きな結論に達した機械人形は、壁際に向かって歩き始めた。

その頃にはもう、“彼女”が決してダンスに応じないことを承知していた紳士方は、うやうやしく道を譲るのみで、あえて誘う非礼は冒さない。ところが、あと少しで人波から離れると言うところで、トレスの横手から小さな悲鳴が上がった。

「きゃっ」

どたん。とあまり芳しくない音がして、一人の少女が無様にひっくり返っていた。彼女のパートナーらしき青年は驚きのあまりか、口をぱっくり開けたまま、助け起こそうともしない。

「……………………」

トレスは少女の姿を視界に入れたが、彼も行動を迷った。ユーグに許可された四つの言葉“ウィ、ノン、メルシ、パルドン”のいずれでも対処できなかったし、いつもの『損害評価報告を』は使えなかったからだ。それになにより。

「ど、どうしたんだよ、ジュリー?なんで君こんなことを……し、失礼致しましたグラン・ダーム。お怪我はありませんか?」

青年は、うずくまったままふくれっつらをさらしている少女に代わってあたふたと謝罪を述べる。

それもそのはずで。トレスの広角視野には彼女の足が、彼の進行方向を妨害する形で差し出された事実を捉えていたからだ。もちろん、真横にいた男性には全て見えていたにちがいない。彼は、自分のパートナーの突然の非礼にあぜんとするばかりだった。

しかしトレスは、やはり頬をゆるめもしなかった。

「“ノン”」

彼は許された語彙で返事を返すと、青年に対し、落ちつきはらった身振りで、パートナーに手を貸すよう指示した。後はかまわずに身をひるがえす。

一部始終を目撃した人々から、その寛容かつ毅然とした振る舞いに感嘆のため息が上がったことには気づきもせず。

この後もトレスは様々な奇襲に見舞われたが、ことごとく仕掛けた本人に報いが及ぶ結果で終わった。

横あいからわざと体をぶつけた相手は、逆に自分がはね飛ばされてしまった。先のもそうなのだが、自重150kgを向こうに回しては、岩にタックルをかけるようなもので、無駄と言うより無謀の一言に尽きる。

髪を引っぱろうと伸ばされた手は、届く前に悠々かわされてしまい、当人がバランスを崩してまたまた転倒と言うありさま。

ドレスにシャンパングラスを投げつけた者もいたが、卓越した動態視力と慣性の法則を知り抜いた手でキャッチされ、中身を一滴たりともこぼさないままウエイターの盆に戻された。直後、拍手喝采が湧いたのは言うまでもない。

その道程で悲鳴と軽い混乱を巻き起こしながら、“マドモワゼル・トレシア”はほぼ目算時間通りに目指していた一隅に到達した。

それは、階段室との境目にあたる空間で、寄木細工のコンソールの上には飲み物が用意され、椅子もいくつか並べられていた。踊り疲れた人や、特に会話を楽しみたい人たちのための休息場所のひとつだった。

トレスもここへ避難してきたわけだが、彼はそこに先客の姿を見た。

レモンイエローのブロケード張りの壁紙を背に、薔薇色の司祭服を着た初老の男が立っていた。トレスと目が合うと、彼はにやりと笑った。司祭である身にはいささかくだけすぎた笑みだったが、下卑た色は無かった。

「ファースト・レディも大変だのう」

トレスがそこで目を閉じたのは、呼びかけられた呼称に対して、思考セルが過剰反応したためだ。瞳の中で人工の光が踊れば、それがつくりものであることがわかってしまう。しかし男は素知らぬふりで、のそのそ壁から移動すると、

「歳をとるとどうも疲れやすくていかん。お前様も掛けんかね?」

と、マホガニーの椅子を手で示した。トレスは目を開け、装飾過多の細工が木材本来の強度を損なっていることを見て取った。

「“ノン”」

「そうかね。それじゃ失礼して儂だけ……」

無愛想な拒絶を吐かれても、司祭は気にした風もなかった。予想していたかのように、自分だけさっさと椅子に腰かける。とたん、椅子の足が床材の上で、みしみしと不穏な音をたてた。それでトレスは、相手が見てくれどおりの年齢も体重も持たないことを知った。

「おお、やっぱり無理があるかのう……なんとか保つか?」

ひとりごちてから、司祭は目を上げて、黙然とこちらを凝視しているトレスにまた笑いかけた。

「そうよ。儂も機械化歩兵だ―――お前様同様な。おお、物騒なことは勘弁してくれよ」

トレスの手がドレスの襞をまさぐりかけたのを見て、男は大げさに両手を挙げて見せた。まるで彼がその下に隠し持っている拳銃の存在をスキャンしたように。

「赤外線視覚でサーチしてごらんな。お前様も承知しとるように、儂らの熱源分布は人間とは違う。もっとも儂の機械化率は75%相当だが」

トレスの濃茶の瞳の中に、今度は遠慮のない光が舞った。納得がいったらしく、やがてその乱舞はおさまり、瞳には静かな色が戻った。

「――“ウィ”」

短い返答に、司祭は一瞬目を丸くしたが、

「あまりしゃべるなとヴァトーの若様に言われたかね?賢明なことだ」

と笑った。そして、質問・疑問が渦巻いているにちがいない彼に言う。

「お察しかも知れんが、儂は聖血教会付属施療院の司祭ヨハネスだ。もとは傭兵で、体がきかなくなる前は、ヴァトー家の先代に仕えていた。お前様も遠慮なく、儂がことは“戦う執事さん”と呼んでくれてかまわんぞ」

「“ノン”」

「――――けちだのう……」

即答されて司祭は肩を落としたが、そんなことでへこたれていては老人はつとまらないらしく、正確に0.01秒後にはまた背筋をのばした。

「まあ、若様が選んだのがお前様みたいなお人で安心したよ。このブリュージュに戻られてからこっち、お前様といる時ほど幸せそうな若様を見たことがない。あすこにいるお嬢様方の誰よりもな――」

司祭のまなざしが、緋色の絨毯の上に優雅な輪を作っている踊り手たちを振り返ってかすかに憫笑した。

ヴァトー家が健在な時にはそれに依存し、その危機には顔を背け、今や形骸までもを貪ろうとしている、美麗な翼のハゲタカどもを。

視線を戻した時、彼は、佇む“マドモワゼル・トレシア”の瞳が剛直な光を宿していることに気づいたようだった。それが同意を含んでいることを、同じ機械の瞳は読み取ったはずだ。

排除すべきほどの敵性体と認識されないからこそ抑えられていただけで、機械化歩兵の常駐戦術思考は、己に対して――引いては、ユーグ・ド・ヴァトーに対して向けられた悪意に、決して鈍感ではなかったのだ。

開け広げの豪快さで、司祭は笑った。

「――そうとも、マドモワゼル。この時節、良家の子女なんぞよりも、お前様のようなアマゾォヌ――女戦士――の方が、よほど若様には似つかわしいのかも知れん。例えお前様が、自分は子どもが産めないのだと告白したとしてもな。必要とあらば、儂はお前様と若様が秘蹟を交わす手伝いをさせてもらおう。ちょうど、ヴェローナの悲劇の恋人たちにも、ロレンス神父がいたように」

それが言いたかっただけだ。と司祭は腰を上げた。彼はひらひらと手を振り、のろくさい足取りで、きらびやかな衣装の重なりあうホールの向こうに消えて行った。

ユーグが戻ってきたのは、それからすぐだった。

踊りの輪が乱れてざわつき、広間のあちこちで何人かの男女が、慇懃な――けれど有無を言わせぬ手で連れ出されて行く中、見慣れた金髪がそれを縫ってトレスの側にまっすぐたどり着いた。

「待たせてすまない」

ユーグは言い、トレスの手を取った。

トレスは黙ってユーグを見上げた。

「―――どうした?」

「―――何も」

一瞬の間隙の後、トレスはいつものように続けた。

「ヴァトー。状況と結果の詳細入力を要求する」

「――ああ。見ての通りだ。連中を追い出す際に、フィルムやディスクを取り上げるよう手は打った。警備員にも、不審者には注意しろと警告しておいたから――」

ユーグがそこまで言った時、音楽の調子が変わった。

それまでホールを満たしていたワルツが消えて、異なるリズムが響く。オーケストラは止み、リュートやフルートと言った管弦楽器のみが奏でられ、そこにギターが加わった。素朴な音と簡素な調べ。

すると、捕り物のために乱されていた踊りの輪が本格的にばらけた。カップルたちが次々と椅子やソファに退き、あるいはドローイング・ルームに引き下がって行く。

「何があった?」

トレスの問いに、ユーグは音楽に耳を傾けながら答えた。

「場が乱れたから、舞曲を変えて一息つかせようと言うんだろう。この曲目は――アルマンドだ。なるほどな」

「?アルマンド?舞曲と言ったな?だがなぜそれで踊らなくなる?」

まるで子どものように問いを連発する機械人形に、ユーグは笑って説明した。

「アルマンドとは古典舞踊だ。メヌエットやワルツには基本のリズムとステップがあって、それで大抵の曲が踊れるようになっているが、これはちがう。曲によって拍子も違えば振り付けも異なる。第一古い踊りだから、野暮ったくもあるし――良家の子女にはふさわしくないと言うわけだな」

「――卿にはこの古典舞踊のステップをトレースすることは可能か?」

その解説の何が彼の思考セルをひっかいたのだろう。突然トレスがたずねた。ユーグはまじまじとパートナーを見つめ、

「俺に踊れるかときいているのか?」

ときき返した。

「肯定だ。可能か、不可能か。回答の入力を」

ユーグは即答せず、ホール中央に目を戻した。開けた舞踏場の真ん中に、長い黒髪をひらめかせて、少女が進み出たところだった。鈴のついた腕輪と足輪が少女の歩みと共に涼しげな音を立て、その手に掲げられたタンバリンを飾る銀の金属片は、触れあって澄んだ音をふりまいた。

「コントラダンス・アルマンドか」

ユーグはつぶやいた。傍らからまた質問が発せられる前に、目を戻す。

「難解な曲だ。舞曲と言うより楽器のための楽曲で、一曲の間に、二拍子、三拍子、六拍子とリズムが変化する。拍子の終わり目ごとに軸足とは逆の足を跳ねるが、タイミングを取りそこねると転倒するぞ。しかも歌に合わせて、曲の速さもまちまちになる――さて、どうだろう」

そうこうするうちに、歌姫が歌いだした。トレスは音楽と少女の声に聴覚センサーを集中させた。ユーグの説明にあった通り、非常にパターンのつかみにくい曲だった。が、音楽がフレーズを一巡させると、トレスはまた男を見上げた。

「質問をくり返す。卿に可能か?」

ユーグ・ド・ヴァトーは不敵な笑みを返した。

「当然だ。そうでなければ“ソードダンサー”の名がすたる」

言うなり、ユーグはトレスの手を引きよせた。

「一曲お相手を、モン・プレスュー?」

トレスの聴覚センサーがそのささやきを捉えた時、彼の体はすでにそのパートナーの手で舞台中央へと連れ出されていた。

確かに、“ソードダンサー”の名は伊達ではなかったのだろう。

今夜一晩、さんざん他人のダンスを見学する機会に恵まれたとは言い条、実地は初めてと言うパートナーに対し、ユーグは見事なリードでステップを踏ませ、リズムに導いた。

比類なき踊り手であるヴァトー家の若君は、古ぼけた仕草と足さばきの全てを、信じがたく洗練されたそれに演出できるだけの技量をそなえており、昔ながらの楽曲は稀有な舞い手を得て未知の輝きを帯びた。

曲の幕間をつなぐだけの役割を負っていたはずの歌姫は、彼らの登場に最初は驚きをかくせなかった。が、まれに見る舞の名手と悟るや、すっかり喜んでしまった。

この名手はまた、パートナーにあるべき位置となすべき技を教授しながら、肝心の曲をかたちづくる姫君たちにも敬意を払うことを忘れなかったので、楽団と歌姫は二人のためにたいそうな譲歩に踏み切った。

つまり、彼らが踊り飽きて合図をよこすまで、この、他者の追随を許さない古典舞踊を奏で続けたのである。

実際には、舞踏会の終了時刻間際まで。

なにしろ疲れを知らない機械化歩兵と、常人離れした異能力者派遣執行官の二人である。しかも彼らはパーティの主役だった。誰も止められなかった、と言うのが正しい。

その頃には、突然体調を崩した令嬢たちで救護室は満員御礼になっており、待機していた医者が自分も失神しかけていたが。

ようやっと踊りやめた主役たちは、楽団と歌姫に優美な礼で謝意を伝えながら、ホールの端に引き退いた。まったくもって今さらながら。である。が、大多数の者たちは、めったにお目にかかれない演し物に感激しきりだった。

問題はそうでない少数の者たちで、彼女らは二人よりもさらに部屋の隅の、カーテンに仕切られた小部屋に退いていた。

次に良からぬ企みが画策されたのが、ここだった。N E X T … 6/28