1971年に4bit CPU(i4004)が発表されてから、1974年には有名な8bit CPU(i8080)が発表された。

それ以降、次々と改良されたCPUやセカンドソースCPUが発表された。

私が学校を卒業して社会人となったのは1973年の4月であった、入社当時の仕事はラジオや安い

ステレオであったため、CPUとは無縁であった。

しかしi8080が発表されてからは、雑誌等でマイコンに関する記事が急激に増えてきたため、関心をもって

トラ技等の本を読むようになった。

しかしいくら読んでも独学では全然理解できないことだらけであった。

記事の説明に使われてる言葉からして馴染みのない単語だらけで、書いている著者も英文を翻訳している

だけで理解して書いていないのではと思った。

やがて1976年になると、i8080を使ったボードマイコンのキット(TK-80)がNECから発売された。

確か当時私の月給より高かった(9万円位)ような記憶がある。

TK-80を買って見ようかと思っていたところ、1977年にはPanafacom社から16bit CPU(MN1610)を

使用したLkit-16というボードマイコンが発売された。

このマイコンは凄かった、マシン語でなくて直接アセンブラで入力できるよう、keyとモニタープログラム

が用意されていた。

16bitなので全て1命令で完結するようにできていたため、プログラムは8bitマイコンより簡単に思えた。

しかし値段がかなり高くて、実際に購入できたのは1979年頃になってしまった。

本体が¥98,000-、その他オプションボード、プリンターを合わせると合計40万円位かかった。

当時の給料からすると、3か月分(?)位したのかも知れません。

|

|

Lkit-16本体 |

システム全景 |

できないので、ゲームで遊ぶというよりマイコンの勉強を目的としたものであった。

キットであったため、半田付けからしなくてはならず動作するまでが大変であった。

メモリーはRAMが最大で1kword(2kbyte)実装できるが、4bit×256サイズのSRAMなので1kwordを構成

するには16個も必要とした。

ROMは最大で2kword(4kbyte)、8bit×512サイズなので4個まで実装できた。

|

|

本体下部に装着する拡張メモリー |

マザーボード |

ROMが4kwordとなった。

マザーボードはラックに組んで、テレビインターフェースやグラフィックインターフェース・ボードを取り付けた。

|

|

テレビインターフェース |

グラフィックインターフェース |

フルキーボードはBASIC言語でプログラムするために必須であり、オプションをフルに繋げてやっと

BASICを動かすことができた。

私はその他に、放電プリンター、EPROMライター、自作拡張メモリー、自作サウンドジェネレーター等を

つないだSystemで使用していた。

|

|

放電プリンターインターフェース |

自作音符入力用キーボード |

|

|

EPROMライター |

自作拡張メモリー1 |

|

|

自作拡張メモリー2 |

部品面 |

当時8インチのフロッピーディスクはあったが、とても購入できる値段ではなかった。

このSystemを使って、雑誌に発表されたゲームソフトで遊んだり、デバッグを容易にできる

オペレーティング・システムをROMに焼いて搭載したことにより、プログラム作成は格段に楽になった。

今のスクリーンエディタには遠く及ばないが、紙と鉛筆で作成することを考えれば非常に使いやすく

なった。

自分で作った最高のプログラムは自動演奏だと思っている。

自動演奏ソフトは、先の音符入力用キーボーでTV画面を見ながら五線譜上に音符を並べて

自作サウンド・ジェネレーターを駆動するプログラムで、三重和音まで出すことができた。

おかげでアセンブラーは得意とするところとなった。

・ Z80 8bit ボード・マイコン

これは、Lkit-16の後に購入したもので仕事上はZ80 CPUを使用することが多かったので

もっぱらZ80のアセンブラを勉強する目的で購入した。

Z80ボード・マイコン |

しかも、MN1610はモトローラの6800系に似ていたが、Z80はインテルの8080系であったため

可変長の命令文にかなり戸惑いがあった、というより面倒くさかった。

・ FM-TOWNS

1980年頃になると、シャープのMZ-80Kをはじめボードマイコンからパソコンへと変貌して行った。

BASICを装備して、マイコンの勉強から実用化が進んでいった。

1983年頃から私は仕事で業務用のパソコンのハード設計を担当するようになって、i8086から始まり

i80186、i80286を搭載した機種までを設計した。

一人で全ての設計ができるわけないので、数人のハード・チームと数人のソフト・チームで開発を

行った。ソフト屋さんはアプリではなくBIOS設計を主な仕事としていたので、ハードとは密接な関係であった。

この頃の機種は3.5インチのFDは内臓していたが、ハード・ディスクはSCSI IFで外部に置いていた

HDの容量も10メガバイト程度であったが、FDと比べれば格段にスピードが速く感じられた。

この頃初めて、IF用のカスタムICを設計し外部メーカーに製作を依頼した。

まだFPGAの無い時代であったので、ICのタイミング設計は大変であった。

パソコン設計の仕事から離れた1990年頃、富士通からFM-TOWNSが発売された。

初めてCD-ROMが標準装備されたパソコンで、デザインも中々良かったので40万円近くもする

ものを買ってしまった。

|

|

FM-TOWNS |

アマチュアTVで大活躍 |

FM-TOWNSは主にアマチュア無線で、パケット通信とログ整理、その他アマチュアTVで大活躍した。

画像入力を備えており、フリーソフトでも画像を扱うものが数多く存在したために最適だった。

FM-TOWNSはCPUにi80386を使用した32bitパソコンであったが、そのうちスピードの遅いことが

気になりだした。

Cyrix社から発表されたCx486は、i80386とピン互換でi486の性能を発揮するというのでこのCPUを

購入してFM-TOWNSのCPUと交換した。

そのままでは、動かないのでBIOSのI/Osysをいじるという危険なことをまで行った。

かなり時間がかかったが何とか動くようにはなった、確かに動作スピードは上がったようだが何か

不安定なところが残った。

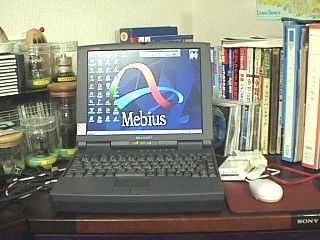

・ SHARP Mebius

FM-TOWNSもだいぶ使い込んだが、1995年頃になるとWindows95が発売され世の中の流れはWindows95

が主流になって行った。

FM-TOWNSは富士通独自のTOWNS-OSであったため、主流からは外れてしまった。

販売されるソフトもWindows対応ばかりになってしまい、FM-TOWNSをこれ以上使用しても仕方ないので、

Windows対応の機種を購入することにした。

富士通も両方に対応したFMV-TOWNSなるものを出してきたが、シャープのメビウスを購入することにした。

|

シャープのMebius |

・ 現在は、デスクトップのVAIO(現役)、Lavieノート(現役)、Lenoboノート(現役)を使用している。

<ホームへ戻る>