| 平成24年自然薯収穫 |

・自然薯収穫

平成24年が明けて早くも2週間以上が経ってしまいました。

葉もの野菜は、寒さと乾燥で成長が大幅に遅れています、小松菜は正月の雑煮に間に合うように種まきした

のですが、未だ収穫できるまでに成長していません。

ほうれん草も同じですが、未成熟のまま収穫して年越しそばや雑煮の具としました。

年末年始は何かと忙しくて、自然薯の収穫が遅れてしまいました。

今年の冬は特に寒くて畑仕事は辛いです。

・平成24年1月7日

この冬初めての自然薯の収穫をしました。

最初に、昨年の春 異常な部分から発芽したものをダメ元で堀り起こしてみました。

やはり正常な自然薯には成長しませんでしたが、すりおろして試食したところ味には異常はありませんでした。

・平成24年1月17日

最高気温が8℃の中、もう1本掘り起こしてみました、今度は正常でしたがパイプの全長(135センチ)

以上に成長していました。

今収穫している自然薯は、ウィルスフリー由来の宝薯22号という品種ですが、従来種とどこが違う

のでしょうか? 味の違いはわかりません、もっと数を見ないといけませんが従来品種は薯の表面に

ぼつぼつとオデキのような物ができるものがありました。

あれはウィルスの影響だったかもしれません、例えウィルスに感染したものを食べても問題ないそうです。

ところで、自然薯に限らず山芋の蔓は必ず右回りに回転して伸びていくみたいです。

今まで知りませんでしたが、家のまわりに自然に生えている長芋の蔓も調べたら全て右回りでした。

長芋のDNAがそのように出来ているんでしょうか? あるいは地球の自転の影響? どなたか教えて下さい!!

この続きはまた後日

・平成24年2月19日

相変わらず寒い日が続いています。

自然薯を2本掘り起こしてみました。今度は2本とも全長約1mで、太さもイマイチでした。

・平成24年3月7日

昨日、今日と気温が15℃以上の日が続いています、遅くなりましたが残り全ての自然薯を掘り出しました。

掘り起こした6本のうち何と3本が生育不良です、昨年は野菜だけでなく自然薯まで不作です。

これで異常な自然薯は合計4本となり、過去最悪な状況となりました。

昨年は、宝薯22号という初めての品種を使用したこともありますが、連作障害があるかも知れません。

パイプに詰める土は毎年入れ替えていますが、パイプの周りの土は同じです。

今年の作付けはどうしようか迷っています。

・平成24年3月27-29日

少しずつ気温も上がって春らしくなってきました。

今年は種芋を手配していませんので、ダメ元で昨年の自然薯の頭の部分とムカゴから育てた自然薯

を切り出して、発芽させるべく材料を集めてみました。

発芽箱(プランター)で芽出し後、畑に定植予定です。定植は例年と同じようにパイプ栽培します。

先ずは、必要な材料をホームセンターで購入してきました。

先ず発芽箱に入れる土をつくります。

殺菌液は、ベンレート5gと水2リットルで400倍の液剤に展着剤(ダイン)を0.5mリットル混ぜてつくります。

はじめに今年収穫した自然薯の頭の部分を殺菌液に浸して種芋をつくります。

液から取り出したら数時間自然に乾燥させます。

今度は、ムカゴから育てた自然薯を50〜60gの重さになるよう分割します。

同様に液から取り出し乾燥させた後、切り口からばい菌等が入らないようトップジンMペースト

(木の剪定時、切り口に塗る薬剤)を切り口に塗っておきます。

川砂とバーミキュライトの混合土は、芋の上に2〜3センチ被せます。

最後に殺菌液は、5倍位薄めて約2000倍の液にしてジョウロで灌水して室内に置きます。

全部で20個の種芋ですが、半分でも発芽してくれれば大成功です。

・平成24年5月5日

種芋を植えてからひと月が過ぎました、発芽箱では何本か蔓が伸びてきました。

まだ圃場の準備をしていないので、あわてて土の天日干しをしました。

念のため、圃場と圃場の土にはベンレートの2000倍液をかけて殺菌しました。

このまま暫く乾燥させます。

・平成24年5月9日

日増しに蔓が伸びてきているので、早く植え付けしないと新しい芋が出てきて手遅れになるので本日植え付けしました。

まだ全部の種芋が発芽しているわけではないのですが、発芽したものだけ先に植え付けます。

発芽していたのは、収穫した自然薯の頭の部分を種芋にしたものだけでした。

白い根がかなり成長していますが、幸いまだ新しい芋は出来ていないようです。

切り芋の方が発芽するにはまだ時間がかかるようです。

地中に埋めたパイプの入口に立てている案内棒に、発芽点を合わせて種芋を地面に水平に置いていきます。

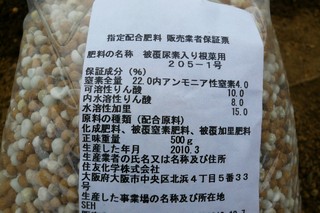

専用肥料を種芋周辺に施して本日は終了です。

自然薯専用肥料と称するものは、窒素成分が非常に多いので芋になる部分は植物で茎に相当するのでしょうか?

圃場は数日後にマルチをかけて、切り芋が発芽するのを待ちます。

・平成24年6月10日

やっと切り芋からも発芽しました、発芽準備から70日余りも経ちました。

表面に芽の出ていない芋も全部プランターから出してみました。

パイプ栽培は既に8本植えてありますので、残り2本分しかありません。

取り敢えず発芽した芋を2本選んでパイプ栽培して、残りはすべて畑に直に植えます。

切り芋から発芽させると、一個の芋から芽が二個以上出ているものが幾つかありました。

この場合、新しい芋は両方の芽から出てくるのでしょうか?

パイプの入口には発芽点を正確に合わせる必要がありますので、芽が複数あると定植できません。

危険なものは畑に直に定植しました、直の場合掘り起こすのが大変ですがどんな自然薯になるか楽しみです。

<ホームへ戻る>

平成24年が明けて早くも2週間以上が経ってしまいました。

葉もの野菜は、寒さと乾燥で成長が大幅に遅れています、小松菜は正月の雑煮に間に合うように種まきした

のですが、未だ収穫できるまでに成長していません。

ほうれん草も同じですが、未成熟のまま収穫して年越しそばや雑煮の具としました。

年末年始は何かと忙しくて、自然薯の収穫が遅れてしまいました。

今年の冬は特に寒くて畑仕事は辛いです。

・平成24年1月7日

この冬初めての自然薯の収穫をしました。

最初に、昨年の春 異常な部分から発芽したものをダメ元で堀り起こしてみました。

|

|

パイプの途中で変形しています |

まるで蛇がとぐろを巻いているようです |

・平成24年1月17日

最高気温が8℃の中、もう1本掘り起こしてみました、今度は正常でしたがパイプの全長(135センチ)

以上に成長していました。

|

|

2本目の収穫 |

先端からはみ出しています |

|

|

先端部分のようす |

全体像 |

のでしょうか? 味の違いはわかりません、もっと数を見ないといけませんが従来品種は薯の表面に

ぼつぼつとオデキのような物ができるものがありました。

あれはウィルスの影響だったかもしれません、例えウィルスに感染したものを食べても問題ないそうです。

ところで、自然薯に限らず山芋の蔓は必ず右回りに回転して伸びていくみたいです。

今まで知りませんでしたが、家のまわりに自然に生えている長芋の蔓も調べたら全て右回りでした。

長芋のDNAがそのように出来ているんでしょうか? あるいは地球の自転の影響? どなたか教えて下さい!!

|

|

右回りに登っていきます |

ネットに絡む時も右回り |

・平成24年2月19日

相変わらず寒い日が続いています。

自然薯を2本掘り起こしてみました。今度は2本とも全長約1mで、太さもイマイチでした。

|

|

全長約1m |

先端部 |

・平成24年3月7日

昨日、今日と気温が15℃以上の日が続いています、遅くなりましたが残り全ての自然薯を掘り出しました。

掘り起こした6本のうち何と3本が生育不良です、昨年は野菜だけでなく自然薯まで不作です。

これで異常な自然薯は合計4本となり、過去最悪な状況となりました。

|

|

先端部 |

上の3本が生育不良 |

パイプに詰める土は毎年入れ替えていますが、パイプの周りの土は同じです。

今年の作付けはどうしようか迷っています。

・平成24年3月27-29日

少しずつ気温も上がって春らしくなってきました。

今年は種芋を手配していませんので、ダメ元で昨年の自然薯の頭の部分とムカゴから育てた自然薯

を切り出して、発芽させるべく材料を集めてみました。

発芽箱(プランター)で芽出し後、畑に定植予定です。定植は例年と同じようにパイプ栽培します。

先ずは、必要な材料をホームセンターで購入してきました。

|

|

|

殺菌薬、川砂、バーミキュライト、プランター |

薬はベンレート、ダイン、トップジン |

プランターの底には寒冷紗を敷きます |

|

|

|

川砂、バーミキュライトを1対1で混ぜます |

プランターの底に2〜3センチ敷き詰めます |

殺菌薬と展着剤 |

はじめに今年収穫した自然薯の頭の部分を殺菌液に浸して種芋をつくります。

|

|

|

完成した殺菌液2リットル |

自然薯の頭の部分 |

約15分殺菌液に浸します |

今度は、ムカゴから育てた自然薯を50〜60gの重さになるよう分割します。

|

|

|

切り出す自然薯 |

50〜60gに分割します |

同様に約15分殺菌液に浸します |

(木の剪定時、切り口に塗る薬剤)を切り口に塗っておきます。

|

|

|

トップジンを塗ったら乾燥させます |

乾燥したらプランターに配置します |

混ぜた土を被せて完成です |

最後に殺菌液は、5倍位薄めて約2000倍の液にしてジョウロで灌水して室内に置きます。

|

発芽まで50〜60日はかかりそうです。 |

・平成24年5月5日

種芋を植えてからひと月が過ぎました、発芽箱では何本か蔓が伸びてきました。

まだ圃場の準備をしていないので、あわてて土の天日干しをしました。

|

|

発芽箱の様子 |

何本か蔓が出てきました |

|

|

圃場の土を天日干しします |

圃場 |

このまま暫く乾燥させます。

・平成24年5月9日

日増しに蔓が伸びてきているので、早く植え付けしないと新しい芋が出てきて手遅れになるので本日植え付けしました。

まだ全部の種芋が発芽しているわけではないのですが、発芽したものだけ先に植え付けます。

|

|

|

蔓がすごいことになっています |

発芽した芋を取り出しました |

切り芋は1本も発芽していません |

白い根がかなり成長していますが、幸いまだ新しい芋は出来ていないようです。

切り芋の方が発芽するにはまだ時間がかかるようです。

|

|

|

一本目の植え付け |

二本目 |

三本目 |

|

|

|

四本目の植え付け |

五本目 |

六本目 |

|

|

七本目の植え付け |

八本目 |

|

|

自然薯用の肥料 |

取り敢えず8本植え付け終了 |

自然薯専用肥料と称するものは、窒素成分が非常に多いので芋になる部分は植物で茎に相当するのでしょうか?

圃場は数日後にマルチをかけて、切り芋が発芽するのを待ちます。

・平成24年6月10日

やっと切り芋からも発芽しました、発芽準備から70日余りも経ちました。

表面に芽の出ていない芋も全部プランターから出してみました。

|

|

3〜4本蔓が出ています |

10個の内9個に根や芽が出ています |

取り敢えず発芽した芋を2本選んでパイプ栽培して、残りはすべて畑に直に植えます。

|

|

既に木陰マルチを掛けてあります |

5月9日定植したものは蔓が成長 |

|

|

選んだ芋を植付 |

ふたつ目の芋 |

この場合、新しい芋は両方の芽から出てくるのでしょうか?

パイプの入口には発芽点を正確に合わせる必要がありますので、芽が複数あると定植できません。

危険なものは畑に直に定植しました、直の場合掘り起こすのが大変ですがどんな自然薯になるか楽しみです。

<ホームへ戻る>