|

|

| アマチュア無線だけでなく、免許の要らない無線(微弱電波、特定小電力無線など)を趣味としている方は多くいます。 ここでは、そんな無線の楽しみ方を紹介します。 |

合法CB(市民バンド)トランシーバ 昔(1970年代)にCBトランシーバというものが流行しました。アマチュア無線と違って、無線従事者の資格が必要なく、合法的な無線機を買って申請すれば無線局免許状(コールサインもあった)が交付されるというもので、アマチュア無線がまだ敷居が高かった10代の若者にとって、BCLの次に夢中になる電波の楽しみ方として急速に広まりました。(今はなき「ラジオの製作」という雑誌で大々的に特集が組まれたことがありこれが普及に火をつけたといわれる。) 私の中学時代には、同級生の何人かがCBトランシーバを持っていました。何に使うのかまでは聞きませんでしたが、たぶん友達同士の会話用(家の電話は親の監視下にあって自由に使えないから)、今のケータイのような感じでしょう。 このCB無線は、27MHz帯の電波を使用したAM(A3E)変調方式で、出力は50mWから500mWまでの機種があり、周波数は8CH程度、アンテナは本体に付属のホイップアンテナのみ使用可で、外部アンテナは禁止でした。現在のアマチュア用ハンディ機と比べると、周波数が低いのでアンテナがずいぶん大きく感じ(末期には短いヘリカルアンテナを使用した機種もあった)図体が大きい割には到達距離は短く、今から思えばたいそう使い勝手の悪いものでした。 この合法CB無線機、制度上は現在も使えます(免許状は交付されなくなり、申請なしで使える)。ただ、80年代以降は、新しい機種が発売されなくなったので、手に入れようとしたらネットオークションくらいしかない。ハムフェアなどでも売られていることがあります。 私はこの、CB無線機というものは所有したことはありませんが、昔はたいていの学校に行事の連絡用としてあったらしく、中学時代にはマラソン大会やスキー研修の連絡用に先生たちが使っていたのを見ましたし、高校時代には学校の備品を借りて使ったことがあります(SONYのICBなんとかいう型番だったか忘れました)。ずいぶん大きくて、自衛隊のトランシーバのような感じで、アンテナを伸ばすと人の背丈くらいあった記憶があります。単3電池を8本も使う500mW機で、その割には1kmくらいしか通じなかったように記憶しています。(市街地だったため。山に登れば数10kmは飛ぶと「ラジオの製作」には書いてあった。) |

| コードレス電話機 昔の電話はたいへん高価な「不動産」でした。一家に1台あればまだましで、’60年代までは公社電話のない家庭のほうが多かったです。電話機自体も電電公社からの借り物でしかなく、けっして遊びの道具などではありませんでした。しかし1985年に電電公社が民営化されてNTTになってからは各メーカーが競って高機能を売り物にした電話機を製造し、ユーザーはそれを自由に買って使えるようになりました。 就職してひとり暮らしになり、さっそく電話を導入しました。最初に住んだのが岐阜県笠松町の学校に近い木造平屋建ての長屋で、電話機は前の住人が使用していた600型(いわゆる黒電話)がそのまま残っていたのでしばらくそれを使っていましたが、昼間は留守になるので留守番電話が欲しくなり、当時としては非常に多機能の「SONY IT−A90」を購入しました。この電話機は、トーン信号を使って外出先で録音されたメッセージを聞いたり、いろいろな家電製品の赤外線リモコン信号を記憶させて、外出先からトーン信号で家電を操作したりできるすぐれものでした。 しばらくして、受話器を無線化した「コードレス電話」が登場しましたが、ひとり暮らしの狭い部屋では必要性を感じなく、値段もまだ高かったので購入には至りませんでした。 2つめの学校に転勤し、電気科の職員室に常駐するようになると、電話機が6人に1台だったので、電話機から遠い先生は不便だなと思うようになりました。コードレス電話もこのころには安くなり、機種も豊富になったので、「自宅のためでなく、職場のため」にソニーのSPP-L33という、親機、子機のどちらも受話器のついた機種を自前で購入し、電気科の職員室に取り付けました。(工事担任者の資格は持っています) もとからあった回転ダイヤル式の電話機とブランチにしたので、一気に電話の台数が増えて便利になりました。そう広い部屋ではありませんが、コードレスの便利なところは動きながら話ができることで、相手に尋ねながら探し物をするときにはすこぶる便利だと思いました。 この私物コードレスは行事のときにも活躍しました。学校の名物行事に「体育祭」があり、団席の巨大な絵画と応援合戦を見るため近隣からたくさん見物客が来ます。競技も男子主体の工業高校らしくかなり激しいものです。しかし当時はケータイが普及する前で、グランドではケガ人などの緊急時に外部に迅速に連絡する手段がありませんでした。そこで私のコードレス電話の親機をグランドに面した3階の部屋に設置し、本部テントに子機を置いて電話が使えるようにしました。高い位置に親機を置いたので、子機は広いグランド全体をカバーするほどの威力がありました。幸い、このシステム(大げさな表現だが)が活躍することはありませんでしたが。 コードレス電話は意外に飛距離が長く、自宅の2階に親機を置いたときには、敷地内はもとより家から200mほど離れた路上でも通話がつながりました。SPP-L33は親機と子機の間でも通話ができるので、電話回線に接続しなくてもインターホンの代わりとしても使えます。複信通話ができるので場合によってはトランシーバより便利です。 別の学校でもグランドで行事があるときには、コードレス子機を本部テントの放送席に置いて、緊急時の備えだけでなく学校にかかってくる外線電話をグランドにいる先生に取り次ぐことができるようにしたりと、結構便利に使っていました。 コードレス電話の内線通話は、携帯電話の普及とともに使うことがすくなくなりましたが、使わなくなった電話機があるのなら、イベント会場などでインターホンがわりに活用するのもいいと思います。線を引く必要がないし、ケータイみたいに通話料金がかかりませんので。 |

|

就職して最初に買った多機能電話、SONY IT−A90(コードレスではない)。当時、同社の電話機のなかで最も高機能だった機種。新しい物好きな私はすぐに飛びついた。 留守番電話機能は当然として、外出先からメッセージを聞いたり、別の電話番号を呼び出してメッセージを転送したり、家電製品の赤外線リモコン信号を記憶し、外出先の公衆電話からDTMF信号を送ってやると電話機から赤外線を出して、家電(ビデオ、エアコンなど)を動かしたりと、まことに多彩な機能を誇っていました。 難点といえば、メッセージを録音するICメモリの容量が少なかったこと(当時は留守電の録音媒体はカセットテープからICメモリへの過渡期だった)や、停電時にメモリをバックアップするための乾電池(単3、4本)を必要とし寿命も短かったことなどがあげられる。また、機能が多い割にはディスプレイが7セグLED1個のみと貧弱なので、取説を隅々まで見ないと使いこなせない点がある。 |

|

SONYのコードレス電話、SPP−L33。親機にも受話器があって親子間で通話ができる。 小電力型でけっこう距離も飛ぶ。(アナログ式なので盗聴されるおそれはある) その後、迷惑電話対策にと、留守電とナンバーディスプレイ機能のついた機種に買い換えたので最近まで倉庫に眠っていた。長い間使わないうちに子機のバッテリが劣化して(このころのコードレスは鉛蓄電池だった)充電不能になり、バッテリを取り寄せて交換してみたが改善されなかった。 この機種には致命的な欠点がある。AC電源が供給されていないと発信も着信もできない!要するに全く使えないのだ。せめて着信ぐらいはできるだろうと思っていたが甘かった。 いかにもSONYらしい?失態だが、緊急時の電話の役割をなんと心得ているのか。独創的な技術を誇示する前に基本ができていないのだ。同社が固定電話機から撤退したのもそのあたりが原因ではなかろうか。 現在はトーンダイヤルに設定してVoIPルータにつなぎ、シャック専用のIP電話にしている。 母屋とガレージ(シャック)の間には建築する時に、抜け目なく電話、LAN、CATVの亘り線を入れるための配管をしておいた。配線工事は自分でやった。 |

|

現在使っているKENWOODのコードレス留守番電話。ナンバーディスプレイに対応。子機は2台あって広いわが家には重宝している。ただしアナログコードレス子機の雑音が多い。通信機&オーディオメーカーのケンウッドなのにどうしたんだ! 内蔵マイコンの機能が向上し、電話帳機能や操作を音声で教えてくれるガイダンス機能もある。 それにしてもNTT東西は、ケータイでは当たり前になった「発信者の番号表示」に毎月400円も余分に取るのだろうか?アナログ回線でこれをやるには交換機にモデムを追加することが必要で設備投資になるのはわかってるけど、最初だけでいいでしょう。 この電話機は、あらかじめ登録された番号からかかってくると、電話帳のグループごとに異なる呼出し音を鳴らすことができる(鳴り分け機能)ので、これをうまく認識させれば、家電などの制御に使うことができる。電話に出なければ通話料はタダ!これは使うしかないでしょう。 この機能を利用した制御装置を「PIC電子工作」のところで紹介しているのでご覧ください。 |

| 特定小電力トランシーバ CB無線では、その周波数帯が不法局の増加でまともに使用できなくなり、合法機もトランシーバやアンテナが大きく使い勝手が悪い。AM方式のため雑音が多く了解度が悪かったので、もっと小型で使いやすく、免許の不要な無線機が求められていました。 特定小電力トランシーバは、420MHz帯、FM方式(アルインコからはデジタル機も出ている)、出力10mWという仕様で誕生し、あまりの小出力に実用性を疑問視するむきもありましたが、イベントやレジャー、交通整理、店舗内の連絡用など、それほど到達距離を必要としない用途に使われ始めました。 免許や資格なしで使え、業務での利用も可能。アンテナが小さくて邪魔にならない、安価だったことも手伝って急速に普及し、無線機専門店だけでなく家電量販店やアウトドア用品店などでも販売されるようになり、山雑誌やスキー雑誌にも広告が掲載されるなど一定の市民権を得ました。ケータイが普及した現在でも、通話料金がかからないことや同報通話ができるなどの特徴を生かした使い方がされています。 (余談ですが、一時期ケータイにも「プッシュトーク」という同報通話サービスがありましたが、携帯電話は免許の関係で端末同士の直接通信ができず、必ず基地局インフラを経由させる必要があり、そのため通話料がかかることが不評だったためすぐに消滅しちゃいました。なお、出力の小さいPHSについては、「トランシーバモード」という端末同士の直接通信が可能な機種がありました) 無線愛好家の間では長距離通信の実験も行われ、山頂どうしなどでは400kmを超えるDX通信記録も達成されています。 また、レピータ(中継器)も販売され、設置台数はまだ多くないものの山岳や高いビルなどにボランティア的に設置されたレピータ機は、カバーエリアを飛躍的に広げるだけでなく、災害時に役立つものとして期待されています。(レピータ専用のチャンネルを持つ対応機種が必要) 特小レピータの設置にも免許や届出は必要なく、だれでも設置できます(設置場所の主の承諾は当然必要です)。むしろこれからは、規制が強すぎて技術的進歩が滞り、ほとんどそっぽを向かれた状態になっている「アマチュア無線のレピータ」よりも有用かもしれません。 特小トランシーバは免許が不要なので、コールサインは割り当てられませんが、愛好家のあいだでは昔のCB無線局に付与されていたコールサインを真似た自作のコールサインで運用している方も多くあり、私も「ひだ FNA 824」というのを名乗ろうかなと考えています。(「824」という数字は昔、国鉄時代に山陰本線を走っていた日本一の長距離鈍行の列車番号で、DX通信にあやかってみた。) なお、アマチュア無線のコールサインをそのまま特小やCB無線の交信に使うと、オフバンドと間違えられますからやめたほうがいいでしょう。 |

|

|

|

| 実験用に2台買ったIC−4008W 電波が届く圏内かを確かめるのに、定期的に電波を出し、それに自動的に応答してくれる機能が付いており、カバーエリア調査がひとりでできる。 かつてはレジャー用と業務用の2種類にチャンネルが分かれ、機種も別々だったが、現在は統合されて20chというのがほとんど。安物なのでレピータアクセスには対応していない。 単3乾電池3本というのは使いにくい。せめて2本にしてほしい。 |

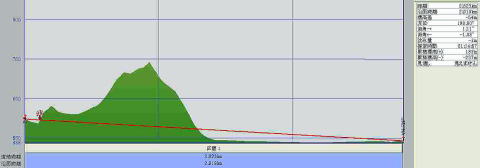

自宅タワーの上部に特小トランシーバを上げ、2.3km離れたXYLの実家からアクセスを試みる実験を行った。 上は2地点間の断面図。(カシミール使用)途中に200mくらいの山があるが、このくらいなら特小トランシーバでもつながることがわかった。 |

|

現在製作中の、「特小トランシーバ延長装置」。外部アンテナの使えない特小で合法的に距離を伸ばすための方法として、トランシーバをタワーや屋根の上など高いところに設置し、マイク・スピーカを長いケーブルでシャックまで延長することで、使い勝手を向上させようというもくろみ。 ついでにチャンネル切替と電源の供給も含めてたった2本の電線で実現してしまうという技術がミソ。 左がトランシーバ側(タワー部)回路、右がシャック側(操作部)の回路。(未完成) どちらもPICを利用して、DC電圧の変化で制御しています。 完成したらケースに入れてタワーに取り付けるつもり。 |

|