|

PIC電子工作

|

| 私の家には情報通信研究機構(NICT、コールサインJJY)の発射する標準電波(40kHz、60kHz)で修正する電波時計が何台もあります。さきの東日本大震災では、福島第一原発事故の影響で、福島局(40kHz)の職員が避難を余儀なくされ、停電も手伝ってか電波が停止してしまいました。わが家では60kHzの九州局は遠くて受信できず、当然電波時計が狂いました。こんな時には、昔からあるNHKラジオの時報がやっぱり頼りになります。(民放は時報をあまり流さなくなったし、テレビはデジタル化で時報が消えた) これは、もともと人里はなれた無人の気象観測システムの制御用に開発したもので、できるだけシンプルで、消費電力が少ない(電池で長期間作動する)ものをめざしました。PICのスリープモードを最大限に活用し、ソフトウェアで時計を実装します。ラジオは簡単で消費電力が少ないミツミのLMF501というICを用いたストレート受信機です。夜間混信の多い地区では実用性に難がありますが、私の住む地域ではNHK第1、第2とも高山中継局の出力が1kWと強い(なぜか民放の3局は100W)ため、十分な受信感度が得られました。雑音に強くするにはNHK−FMのほうが良いのですが、回路が複雑なのと周波数安定度を高めるのが難しいので、あえてAMのストレートラジオで挑戦してみました。今は福島のJJYも復旧していますが、せっかく高い受信料を払っているNHKですから、出している電波は最大限活用したいという魂胆もあります。第1放送、第2放送どちらでもよいのですが、私の場合はメンテナンス時を除き24時間、放送している第1放送を選びました。しかし500kWの大電力局(札幌、秋田、東京、熊本)や、300kWの大阪局が昼間安定して受信できる地域にお住まいのかたは、莫大な電力を使っているのにほとんど誰も聞いてくれないラジオ第2放送を利用するほうが、電波の有効利用の点からもよろしいかと思います。 原理は簡単で、毎時59分45秒になるとラジオとトーンデコーダ(LMC567)に電源が入り、時報の最後の「ポーン」 の音(880Hz)をLMC567で検出、これをPICに送り0秒に合わせます。880Hzが検出できればすぐに、検出できない場合にも0分15秒にはラジオとLMC567の電源を切ります。PIC自体も普段はスリープモードに入っており、1秒おきにタイマ1割り込みでウェイクアップし、時計、タイマの処理が済んだらふたたびスリープモードに戻ります。こうして電池の消費を極限まで押さえて長時間動作を実現します。 |

|

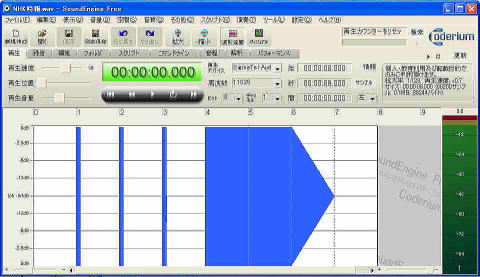

NHKの時報音を録音ソフト「SoundEngine」に読み込ませ、波形?表示させたところ。 57、58、59秒で440Hzが0.1秒づつ、0秒から 880Hzが2秒間持続し、その後1秒で減衰していくのがわかる。 本当は440Hzの3回も判定に加えるとよいが、回路が複雑になるので、最後の880Hzのみをトーンデコーダ IC、LMC567で検出することにした。バイポーラ型のLM567(NE567)は消費電力が大きく、5V以上でないと動作しない。 C−MOSタイプのLMC567はLM567と違って源発振を1/2分周しているので注意が必要だ。 なお、567の発振は矩形波で、AMラジオにノイズを与えるので、部品配置には注意すること。 PICのクロックは内部発振(4MHz)で、ノイズはほとんど問題ないレベルだった。 |

| 回路図はこちら(JPGファイル) |

| <プログラムの動作>毎時、2の付く分(02,12,22,32,42,52分)の0秒にGP1から1秒パルスを出力します。 (黄LED点灯)ジャスト0分を避けたのは制御対象機器の出すノイズが時報の受信に影響を与えないようにするためです。 |