係丏僸儚乮僀僠儍儞丒僇儔乯丒僂儖僎儞僠

偲傝偁偊偢丄傑偢偼僸儚偺楌巎偐傜丅乮妛峑偺悽奅巎偺僲乕僩晽偵乮徫乯乯 侾亅侾丂 僸儚乮刅剏剅倎乯娋崙偺楌巎 丂 僸儚娋崙丂侾俆侾俀乣侾俋俀侽擭丂 丂丂儂儔僘儉抧曽乮拞墰傾僕傾丒傾儉愳壓棳堟乯傪巟攝 丂丂僠儞僊僗娋丒僥傿儉乕儖偺攋夡偐傜丄儂儔僘儉抧曽傪暅嫽偝偣偨丅 丂丂丂丂丂丂 丂 侾俆侾俀擭亅僔儍僀僶僯壠乮僠儞僊僗娋偺枛遽偱偁傝丄儌儞僑儖宲彸崙偺堦偮乯偺棳傟傪媯傓僀儖僶僴僗偑丄僂僘儀僋懓傪棪偄偰偵寶崙丅庱搒丒僂儖僎儞僠丅 丂丂 侾俇悽婭弶摢亅拞撿晹偺燇燆栐傪敪払偝偣偨偨傔丄傾儉懁偺悈埵偑尭傝丄杒晹偑嵒敊壔偟偨偨傔丄撿晹偺僸儚偵慗搒仺僸儚娋崙偲偄偆崙柤偵 侾俈悽婭亅僽僴儔娋崙傗僇僓僼娋崙偲峈憟 仠偙偺帪婜偺戙昞揑側孨庡仠 傾僽儖丒僈乕僕乕丒僶僴僪僁儖娋乮戞13戙孨庡丒嵼埵1643乣1663乯 撪帯乮杒晹僂儖僎儞僠偺廧柉傪撿晹丄怴僂儖僎儞僠偵堏廧丅乯丒奜惇偵惉壥丅楌巎壠偲偟偰傕挊柤 侾俉悽婭亅儘僔傾偲憟偆 侾俋悽婭亅儘僔傾偺撿壓惌嶔偵傛傝埑敆 侾俉俈俁擭亅儘僔傾偺僇僂僼儅儞彨孯偵傛偭偰峌棯丂仺儘僔傾偺懏崙偵 侾俋俀侽擭亅墹惌攑巭丂仺儂儔僘儉嫟榓崙偵 侾俋俀係擭亅僜價僄僩楢朚偺僂僘儀僋嫟榓崙偵曇擖 侾俋俋侾擭亅僜價僄僩楢朚偐傜撈棫偟偨僂僘儀僉僗僞儞嫟榓崙偺廈偵丅 侾乕俀丂僸儚娋崙埲慜偺儂儔僘儉抧曽 丂丂 慜俇悽婭亅僿儘僪僩僗偺亀楌巎亁偵丄僟儗僀僆僗1悽乮傾働儊僱僗挬儁儖僔傾乯偺侾俇斣栚偺廈偲偟偰丄悽奅巎揑偵弶傔偰搊応偟偰偄傞丅乮扐偟丄慜俆乣係悽婭偵偼僐儔僗儈僆僀偲偟偰撈棫偟偨暔偲尒傜傟傞乯 慜俁俀俉擭亅僐儔僗儈僆僀丄傾儗僋僒儞僪儘僗戝墹偲摨柨 侾乣係悽婭亅傾僼儕僌墹挬帪戙仺偦偺屻傾儔僽怤擖傑偱撈棫傪堐帩丅燇燆巤愝偺惍旛丅 俈侾俀擭亅僂儅僀儎挬偵傛偭偰惇暈仺燇燆巤愝偺攋夡仺儂儔僘儉抧曽偺峳攑 侾侽悽婭亅僂儖僎儞僠丄岎堈偵傛偭偰塰偊丄撈棫丅 侾侾悽婭亅僇僘僯挬丄僙儖僕儏乕僋挬偵傛傞巟攝 侾侾悽婭屻敿亅僼傽乕儕僘儉亖僔儍乕挬乮儂儔僘儉掗崙乯偺尦偵撈棫丅偙偺帪婜丄儂儔僘儉抧曽偼傾儔僽悽奅偺拞怱抧偵丅 侾俀侾俋擭亅僠儞僊僗娋偺廝棃仺僉僾僠儍僋娋崙丒僠儍僈僞僀娋崙偵傛傞暘妱摑帯 侾俁俋俀擭乣僥傿儉乕儖偵傛傞巟攝 侾俇悽婭弶摢亅僂僘儀僋懓偺撿壓亖僸儚娋崙偺巟攝 |

||||

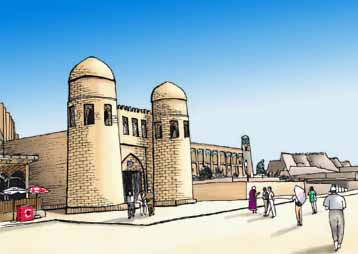

係亅侾丗僀僠儍儞丒僇儔奣梫 乮僀僠儍儞丒僇儔撪晹偺偺儅僢僾偼偙偙傪僋儕僢僋両乯 僂儖僎儞僠偺挰偐傜僶僗偵忔偭偰俆暘傕偡傞偲僀僠儍儞丒僇儔偵拝偄偨丅僀僠儍儞丒僇儔偲偄偆偺偼乽撪忛乿偲偄偆堄枴偱丄僸儚偺挰奜傟偵偁傞丄忛暻偵埻傑傟偨堚愓傪巜偡丅侾俇悽婭偵僂僘儀僋恖偵傛偭偰寶愝偝傟丄侾俈悽婭偵偼僸儚娋崙偺庱搒偲側偭偨丅乽楌巎攷暔娰乿偲傕乽拞墰傾僕傾偺恀庫乿偲傕屇偽傟偰偄傞丅 偪側傒偵丄忛暻偺奜晹偼乽僔僕儍儞丒僇儔乮奜忛乯乿偲偄偆丅愄偼僔僕儍儞丒僇儔傕忛暻偵埻傑傟偨偺偱丄乽擇廳偺忛暻偱埻傑傟偨乿偲杮側偳偱偼徯夘偝傟偰偄傞偑丄僔僕儍儞丒僇儔偺忛暻偼尰嵼傎偲傫偳巆偭偰偄側偄丅 偙偙偼僂僘儀僉僗僞儞拞偨偭偨俀僇強偩偗悽奅堚嶻偵擣掕偝傟偰偄傞応強偺侾偮偱乮傕偆堦偮偼僽僴儔楌巎抧嬫丅嬃偄偨偙偲偵僒儅儖僇儞僪偼傑偩擣掕偝傟偰偄側偄乯丄乽徚柵偟偨暥柧傗暥壔揑揱摑偺徹嫆傪帵偡傕偺乿乽偁傞條幃偺寶抸暔丄偁傞偄偼宨娤偺桪傟偨尒杮偲側傞傕偺乿乽扨堦丒偁傞偄偼暋悢偺暥壔傪戙昞偡傞揱摑揑側廤棊丒搚抧傪帵偡傕偺乿偲偄偆棟桼偐傜悽奅堚嶻偵擣掕偝傟偨偺偼侾俋俋侽擭偺偙偲偩丅僽僴儔傛傝俁擭憗偄丅暘椶偼乽忛丒忛嵡乿丅 崅偝俉倣丄挿偝俀丏俀噏偵媦傇忛暻偺撪晹偱偼丄儌僗僋乮僀僗儔儉帥堾乯丄儊僪儗僙乮僀僗儔儉嫵偺廆嫵妛峑乯丄墹媨丄忛嵡傪丄偄偔偮傕偄偔偮傕丄偙傟偱傕偐偙傟偱傕偐偲尵偆掱尒傞偙偲偑偱偒傞丅偁偁傕偆偍暊偄偭傁偄両揑側丄椃偺嵟弶偐傜偐側傝枮懌搙偺崅偄堚愓偩丅 丂 係亅俀丗儚儘僟丒傾僞丒僟儖儚僓乮儅僢僾偼偙偙両乯  僶僗偑僀僠儍儞丒僇儔偺惣栧丄儚儘僞丒傾僞丒僟儖儚僓慜偺峀応偵摓拝丅僀僠儍儞丒僇儔偺夵廋岺帠晽宨傪挱傔偮偮拞傊丅 擖偭偰偡偖偵抧恾偑偁傝丄偦偙偱偞偭偲愢柧傪庴偗偰偐傜尒妛傪丅 偙偺惣栧偼丄儘僔傾偵惇暈偝傟偰偄偨崰丄幵偑捠傟側偄偲偄偆棟桼偱夡偝傟偰偄偨傜偟偄両 嫲傠偟偄両 |