活動報告―韓国の農業生産と加工現場③

生産・加工・流通・消費の一体性を追求

関西よつ葉連絡会の呼びかけで、6月6日から9日にかけて実施した、韓国ドゥレ生協の生産・加工現場への視察研修。今回は加工分野として、味噌・醤油、パン・ラーメンなど、豆腐の三ヵ所を紹介する。

風雅な秋香り農場

前号で紹介した華川から、ソウルを流れる

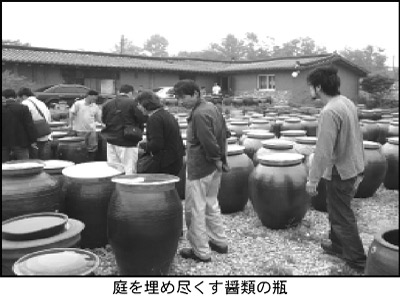

敷地内に足を踏み入れると、庭一面が瓶で埋め尽くされており、圧倒される。名前からして風雅な趣が漂うが、加工場も黄土で壁を塗った瓦屋根平屋の伝統的な韓国式家屋で、民芸品館といった雰囲気だ。しかし、これは単なる趣味ではなく、伝統の味を後世に伝えようとする金氏の情熱の発露でもある。というのも、これらはすべて、金氏と夫人の

ここで、秋香り農場の主要産品、韓国味噌テンジャンの作り方を簡単に紹介する。①大豆を水に浸してふやかした後、釜で煮て潰し、四角く成形して日の当る風通しのよい場所を選び、稲藁の上で乾燥させる。この際、稲藁から自然に菌が移る。②25度~28度くらいの場所で2週間ほど寝かせ、菌を浸透させた後、藁紐で十字に縛って軒下に吊るし、豆麹をつくる。③20%ほどの塩水、棗、乾燥赤唐辛子、炭などと一緒に豆麹を瓶に入れる。④40日~60日ほど発酵させてから水分を抜く。この水分が韓国醤油カンジャンとなる。⑤棗や唐辛子、炭などを除き、日当たりのよい場所で瓶に入れて保存する。

こうした製造工程のためか、テンジャンは日本の味噌に比べて発酵が進んでおり、納豆のような風味が感じられる。日本の味噌汁は煮込まないのが基本だが、韓国では具だくさんでグツグツ煮込んだ「テンジャン・チゲ(味噌鍋)」が一般的だ。ただし、米飯と味噌汁が不可分の関係にある日本と違い、韓国のテンジャン・チゲは数ある汁物の一つという位置づけである。

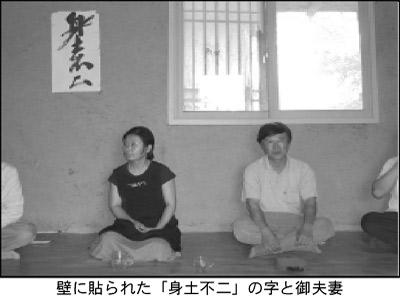

加工場を兼ねた韓国式家屋で、夫妻から若干のお話を伺った。それによると、夫妻が楊平にやってきたのは1997年のこと。それまで、金氏は

とはいえ、当初から農業一辺倒だったわけではない。楊平に移ってから3年は、龍川1里にあった社会福祉会館で老人介護に従事する傍ら、試行錯誤で農作業を始めた。農業一本で生計を立てることになったのは2000年、社会福祉会館が別の場所に一転するにあたり、村に残ると決心したためだ。また、意気込みとは裏腹に、数年間は挫折の連続だった。当時は村に試みる人もない有機農業で、およそ1000坪の田畑を耕したが、得たものと言えば60kg入りの米9袋と70kg入りの大豆2袋半、金額にしてわずか250万ウォン(日本円で約25万円)ほどだったという。それでも諦めずに研鑽を重ねたことで、翌年には収量も大幅に増え、3年後からは近隣の田畑と同じ水準までになった。

ただし、収量が確保されたところで、直ちに所得に反映されるわけではない。実際、金氏は丹誠を込めて育てた8kgのカボチャをソウル

しかし、発酵食品の醤類は、在庫として貯蔵しておいても品質が劣化するわけではない。むしろ、熟成が進んで味に深みが増し、有機栽培の原材料を使っていることと合わせ、一般の醤類にはない特質となる。さらに、生協と関係ができて一定の販路が確保されたことから認知も拡大し、やがて2年熟成、3年熟成といった熟成醤が代表商品となるに至った。加えて04年10月には、国立農産物品質管理院から醤類部門では全国初の有機認証を受けてもいる。加工食品で有機認証を得るためには原材料の95%以上が国産の有機農産物でなければならず、およそ十種類の厳しい検査を通過する必要がある。

夫妻は現在、醤類の更なる長期熟成にも着手している。当面の目標は10年。この模様がテレビで報道された際には、問い合わせの電話が殺到したという。「味噌と友だち付き合いは長ければ長い方がいい」との諺を挙げ、「100年もの」をつくるのが夢だと語る夫妻にとって、醤類の生産加工は生業にとどまらず、今ではむしろ、伝統的な食文化の継承という問題意識が強いという。昔ながらの製法にこだわり、できるだけ人工的要素を排除して生産しているのも、そのためだ。もちろん、「100年醤」は夫妻の代では完結しないが、幸いにも、子供たちが醤づくりを継ぐとのことだ。

こうして、当初は有機農業に懐疑的だった村の人々も、現実に生計を確立していく夫妻の姿を目の当たりにし、徐々に賛同するようになっていった。この点では、夫妻の人柄はもとより、老人介護や農業を通じて積極的に地元と交わったこと、さらに後述する楊平郡の政策など、いくつかの契機が作用している模様だが、いずれにせよ、縁故のない村に飛び込んだにもかかわらず、金氏は定住5年で里長(区長)を引き受けるほどの信頼を得た。現在では、村の生産者会を組織して生協に納入しており、夫妻自身も加工だけでなく、大豆や米などの有機栽培を行っている。

楊平郡の親環境農業

一通りお話を伺った後、金氏の案内で、村の情報センターを訪れた。情報センターは、政府が農村の情報化のために設置したもので、公民館のような建物の一室にパソコンが10台ほど並べられ、正面にはスクリーンが配置されている。講師役の職員が操作した内容がプロジェクターを通じてスクリーンに投影され、参加者はそれを見ながらコンピューター自体や各種のソフト、インターネットの使い方などを学ぶことができる。これを通じて、村単位や各家庭で情報を発信したり、ネット直販や経理業務などに活用するのが目標らしい。

ちなみに、農村情報化を担当しているのは中央省庁の一つ、行政安定部(日本の旧自治省=現総務省に相当)の外郭団体「(社)情報化村中央協会」である。同協会が運営するサイト「情報化村」(http://www.invil.org/、日本語版もある)では、各地の村が特色に応じて「○○の村」とキャッチフレーズを付して紹介されており、龍川1里の場合は他ならぬ「有機栽培の村」と名付けられている(http://uginong.invil.org/)。実は、龍川1里に限らず、楊平郡全体が90年代後半から、有機農業を含む「親環境農業」に力を注いでいる。98年には全国で初めて、郡内の生産者団体や消費者団体、政界・学界などの農業専門担当者およそ100人が推進委員を構成する民間運動「楊平環境農業21」を設立した。同時期には中央政府も、農産物貿易の自由化を不可避とした国内農業の生き残り策として、従来の価格支持から環境農業の育成を含む多面的な直接支払へと、農政の軸を転換しており、楊平郡の取り組みは、これに歩調を合わせたものと言える。

韓国で言う「親環境農産物」には、①「有機農産物」:農薬と化学肥料を3年以上使わないで栽培したもの、②「転換期有機農産物」:農薬と化学肥料を1年以上使わないで栽培したもの、③「無農薬農産物」:農薬を使わず、化学肥料は勧奨使用量の2分の1以下で栽培したもの、④「低農薬農産物」:農薬と化学肥料を基準値の2分の1以下で栽培したもの――の四種類があり、実践している農家の割合としては、④が8~9割、③が1割強、①と②は合わせて1割未満、となるらしい。

もともと、楊平郡はソウル市に隣接し、ソウル首都圏の水源である八堂湖を抱えることから、産業誘致や土地利用、人口集中などに関して、中央政府から各種の法的規制をかけられてきた。そのため、経済発展の活路は農畜産業に求めざるを得ないが、一般的な慣行栽培では将来展望を期待できない。そこで、環境地域としての知名度を背景に、親環境農産物を生産することで「地域ブランド」を形成し、農産物の付加価値を高め、農家所得の向上につなげようと構想した模様である。

亀石亮の研究によれば、 01年度の楊平郡の財政総額は1510億ウォンだが、そのうち地方税収入は149億ウォンでしかない。それでも、予算全体のおよそ20%にあたる318億ウォンを親環境農業に支出している。ただ、郡レベルでは予算措置などの点で限界がある。親環境農業直接支払制度、水田農業直接支払制度など、国による支援が望まれるところだが、年間の支給実績は各々8億3700万ウォン、8億1200万ウォン、所得のおよそ2%、0.6%を補填するに過ぎないという。にもかかわらず、楊平郡全体で親環境農業を行う農家が占める割合は、全国平均1.99%の10倍以上にものぼる27%である。楊平郡が置かれた特別な条件と同時に、厳しい状況の中、個々の農家や農家グループによる自助努力の成果と見ることができる。もちろん、秋香り農場の取り組みも、その顕著な一例であろう。

一風変わった創業の経緯

次に、国際空港のある仁川広域市に位置する㈱セロム食品、そして仁川から2時間ほど南下した京畿道

創業者の車ジンボム氏(54)は、徴兵制で軍隊に入隊していたとき、韓国自然農法の第一人者・趙漢珪氏を父親に持つ友人と懇意になった。友人から自然農法について話を聞いた車氏は感銘を受け、除隊後、三星系の企業を経て、豆腐やモヤシを生産する「ドブロ食品」を設立する。直接の契機となったのは、当時、偶然にも住宅宝くじで1等に当選し、1億ウォン(日本円で約1000万円)を得たことだという。当時としてはかなりの大金だが、国産の素材を使った良質で安全な食べ物の生産を目指し、そのために惜しげもなく使った。当初は国産小麦によるパン、その後は国産大豆を使った豆腐と、それこそ釜一つから始めて研究を重ねた。とはいえ、当時の韓国は未だ食品の質を求める消費者も少なく、5年ほどは苦労の連続だったという。それでも、同時期に韓国で活動を開始した生協とのつきあいなどによって、徐々に生産・経営も安定していった。

現在、車氏はセロム食品の会長とウリコン食品の代表を務めつつも、実務面では後進に道を譲っている。それ故、今回の訪問ではお会いすることはできなかったが、ウリコン食品では常務の

豆腐製造のウリコン食品

ウリコン食品は、京畿道華城郡の

「ウリコン(われわれの豆)」という社名の通り、原材料の大豆はすべて国産を使用している。とはいえ、韓国の大豆自給率は5%ほどであり、原材料の確保には苦労が耐えない。それ故、ウリコン食品では生産過程に劣らず、国産大豆の栽培地域の現地調査が重要な業務となる。現在では、北は軍事境界線に接した京畿道の

こうして得られた国産大豆を使って生産される豆腐は、標準サイズの420gパックで日産1万2000~1万5000丁だという。供給先はドゥレ生協連合会、韓国生協連帯の生協組織、そして学校給食で9割以上を占める。朴東浩氏によれば、前身のドブロ食品時代から生協とともに成長し、とくにドゥレ生協とは、生協設立と同時期から一緒にやってきたが、韓国の豆腐製造業界では、生協と組んで生産を行っているところは少ないらしい。生産設備からすれば、一般の流通に供給する能力は充分あり、実際に有機大豆を使った豆腐で知られる大手業者から、相手先のブランドで販売するOEM生産の誘いもあったらしいが、納品単価の引き下げや無理な受注などによって品質が低下する可能性を恐れ、拒否したという。未だ小規模な頃から生協組合員との間で交流や意見交換を行い、品質の改善に生かしてきた経緯もあり、販路拡大の予定はないとのことだ。

多品目生産のセロム食品

セロム食品は、仁川は南洞工業団地の一角にある。外観は、ごく普通の食品加工工場だ。今回のために、日本語で「訪問を歓迎します」と記された立て札を横目に、申氏の案内で工場内に足を踏み入れた。先に触れたように、同社が生産する食品は多岐にわたる。これは、生協とともに成長していく過程で、生協組合員から寄せられた要望に基づき、品揃えを増やしてきたためだ。それを反映してか、工場の施設も増築を重ねたようで、迷路のごとく入り組んでいる。生産品目に比べれば、面積は決して広いとは言えず、また機械類も含めて全体的に年季の入った感触を漂わせているが、衛生に気を遣い、工夫を重ねて効率よく利用している様子が窺える。

工場見学の後、事務室で会社の概要について説明を受けた。前身のドブロ食品時代から通算して今年で20年を迎えるセロム食品は、見学した仁川工場のほか

実際、パンなどに使用する小麦粉をはじめ、原材料は砂糖とヤシ油を除き、すべて国産を使用している。また、主力商品のラーメンでは、国産のジャガイモ澱粉を100%使用したジャガイモ・ラーメンを開発し、特許も取得した。スナック菓子などに使う油類は国産の玄米油を使い、砂糖もドゥレ生協傘下の民衆交易会社「APネット」を通じてフィリピン・ネグロス島のマスコバト糖を使うこだわりようだ。小麦や米、ジャガイモ、トウモロコシなどの国産原材料は、ドゥレ生協の仲介で、華川38以北作目班など生協に納入する生産者と栽培契約を結び、供給を受けている。ちなみに、韓国の小麦自給率はわずかに0.25%。そうした中でも、国産小麦だけを使用しているのが大きな特徴である。国産と外国産の価格差は、およそ5倍だが、最近の穀物価格高騰で、2倍ほどに縮小したという。申氏によれば、「生協の販路と組合員の支持があるので続けられます」とのことだが、実際、パンや菓子、練り物を中心に、全130品目の93品目、生産量の60~70%を生協に供給している。一方、ラーメン類は一般市場への供給が大半を占め、大手企業「

小麦は、

困難から新しく生まれ変わる

ところで、社名の「セロム」とは何か。申氏によれば、それは「新しく生まれ変わる」という意味らしいが、背景には2004年に起きた食品トラブル事件が関係しているという。すなわち、同年6月、当時のドブロ食品完州工場で生産されていたジャガイモ・ラーメンに関して、原材料となるジャガイモ澱粉を納入していた製粉会社が、外国産の輸入澱粉を国産と偽装して工場に納入していたことが発覚した。また、直後の8月には、同じ工場で、新東方へのOEM生産用に限って使用していたはずの輸入ジャガイモ澱粉が、国産澱粉のみを使用する製品に混入された。この二つの事件によって、当時の社長(創業者とは別)と工場長が司法当局に拘束されるとともに、ドブロ食品の製品を取り扱っていた生協などは大きな衝撃を受けることとなったのである。

こうした事態を受け、ドゥレ生協(当時は「生活協同組合首都圏連合会」)をはじめとする生協側は直ちに「ドブロ食品原産地表示違反事件に対する共同対策委員会」を組織し、事実経過の整理と原因の追及、対応策の確定などに追われた。今後の対応については、各生協によって異なった模様だが、ドゥレ生協としては9月17日付けで「調査結果と今後の方針」を発表している。そこでは、「ドブロ食品が……過去に輸入ジャガイモ澱粉を混合使用した事実、またこのような事実に対して……生協に正確に公開しなかった事実に対しては明らかな責任が伴わざるを得ないでしょう」として、当時の社長をはじめ同社の体制の刷新を求めつつ、その上で、「ドブロ食品と当会の今後の関係に対しては、次のような方向で対応して行きます」として、二点の方針が提起されている。

「①過度に肥大し放漫に運営されてきたドブロ食品の自主的な体制整備の努力に積極的に呼応し、進んで消費者団体、生産者団体と連帯して、ドブロ食品の新しい運営体制にも積極的に参加することで、ドブロ食品が新しく生まれ変わるように努力します。②また、ある生産者に過度に多くの種類の生活材が集中している現在の構造を克服するために、可能な生活材に対して順次的に信頼できる代替生産者を開発確保すべく努力します。」

こうして、同じく9月、ドブロ食品はセロム食品と名前を変えて再出発し、同時に豆腐類製造部門はウリコン食品として独立した。この際、新生セロム食品の社長に就任したのが、申南圭氏である。彼は、もともと韓国の大手企業グループ「ヘテ」の中核であるヘテ製菓に勤める研究技師だったが、大手の常として添加物などを多用する食品生産に違和感を覚えていた。その後、ドブロ食品と関係のある別会社に転職し、ドブロ食品の現会長と知り合うようになり、彼の考え方に共感するところが多く、セロム食品の出発に当たって経営を任されることになったという。同社のホームページには、「セロム精神」と題して、再出発にあたっての問題意識が記されている。

「資本の論理に決定される現代社会で私たちが指向しなければならない共同体の意味は果たして何であり、労働の価値が尊重され思索が可能な人生の意味を追求しながら、正直な利潤追求を通した企業の成長のために、セロム食品は深い悩みと省察を胸に入れ、一歩一歩精進していこうと思います。ひいては、企業の成長の意味を孤立した範囲内に留めることなく、社会と共に共有し、疎外された隣人と共に分かちあうことができる方法に関して悩んで実践しようと思います。」

実は、以上の経緯を詳しく知ったのは、日本に帰ってからのことだ。今さらながら「食の安全・安心」の困難を再認識するとともに、困難を超えて進もうとする取り組みの存在に感心させられた次第である。=つづく=(山口協:研究所事務局)