短期集中研究講座報告―ウイルスと現代社会 ①

近代医学と近代社会と感染症

特定の分野について識者・専門家から集中してお話を伺い、概括的に問題を捉えよう。そんな問題意識で企画した短期集中研究講座。今回は「ウイルスと現在社会」をテーマに、二回にわたって実施した。ここ数年、インフルエンザをはじめとして、ウイルス感染症の世界的流行、それへの対応のあり方が大きな社会的問題となっているが、単に科学や医学の観点からだけでなく、社会の側から接近することで、私たち自身がウイルスや病気に対してどのように向き合っているのか、そうしたあり方の特徴が浮き彫りになると考えたからである。第一回目は10月2日、長らく臨床に携わりながら、同時に社会学の観点で医療を探求されてきた佐藤純一さん(元高知大学医学部教授)にお越しいただき、「ウィルスと細菌」と題してお話を伺った。以下は、その概要である。(構成・文責は当研究所)

はじめに

私は、臨床医学では消化器内科を専攻していますが、同時に「医学哲学」も専門にして、「病気と医学と社会」という三つの組み合わせで医学の歴史の展開を研究してきました。その結果として、抗生物質の効果を否定するような論文をいくつか書いています。つまり、たしかに現代社会ではバイ菌を原因とする病の数は少なくなったけれども、それは抗生物質のおかげでは決してなかった、ということです。

今日は、一つは「疾病の眼差し」、もう一つは「感染症撲滅とは何だったのか」という二つの部分に分けて、お話しします。全体のテーマは「ウイルスと現代社会」とお聞きしていますが、その前提として、「近代医学と近代社会と感染症」という組み合わせで、歴史の流れをお話ししたいと思います。

細菌とウイルス

まず、細菌とウイルスの違いについて確認しておきます。目に見えないけれども、微生物というものが存在すると分かったのは、1830年代です。というのも、ちょうどそのころに顕微鏡の性能が向上して、微生物が発見されるようになったからです。そうすると、至るところに微生物がいるわけですから、我々の日常生活、たとえば発酵や腐敗とも何か関係あるだろう、ということになってきます。パスツールという人が、酵母をはじめ様々な微生物を発見したことは、ご存知だと思います。

1850年代になると、微生物は人間の病気にも絡んでいるのではないか、という考えが現れます。それまでは、悪魔が病気を起こすと信じられていたわけですが、悪魔の代わりに微生物だ、ということになったんですね。

「細菌」という概念が確立されるのは1860年代です。一つの細胞から成りたち、自分で自分を再生産(自己増殖)する。そうした最小単位の生物として、細菌の定義が行われます。その後、1870年代になって、Aという細菌、Bという細菌を峻別して培養ができるようになり、近代医学は病気と関連する病原体、いわゆる「バイ菌」の発見に至ります。

これを初めてやったのが、ロベルト・コッホです。彼は、人間の病気とバイ菌との関係について、当時の医学の方法論で証明を行いました。それを契機に、すべての病気がバイ菌によって起きるという仮説ができ、あらゆる病気からバイ菌を探すようになりました。これを医学史では「細菌(微生物)狩人の時代」と呼んでいますが、現在知られているようなバイ菌による病気は、ほとんどこの時に発見されました。こうして、世界の医学はバイ菌による病気を中心にして進んで行く。私は、近代医学はこの頃に成立したと思っています。

ところが、実際にはバイ菌が原因でない病気も多い。タバコのモザイク病やデング熱、天然痘などの場合、患者からバイ菌は見つからないけれども、その分泌物を他の動物に与えると同じ病気になる。そこで、バイ菌の概念とは異なる病原体として、「濾過病原体」というものが想定されました。顕微鏡でも見えず、フィルターをかけても見つからない「濾過病原体」を探す、そんな時代が続きます。とうとう1935年になって、細菌・バイ菌とは違う感染力のある、独特の病原体が見つかります。それがウイルスです。いわば、細菌探しの中で全く違うものが存在することに気づき、発見されたということです。

そうすると、これまでバイ菌だと思われていた病気が、実はウイルスによるものだということが分かってきた。例えば、かつてインフルエンザが流行した際に、バイ菌を探していたら、それらしいバイ菌が見つかった。だから、ワクチン作って対応したものの、しばらくして次のインフルエンザが流行ると治らなってくる。結果的には、1937年にインフルエンザ・ウイルスが発見されます。

とすると、以前のインフルエンザで見つけたバイ菌は何だったのか、という問題が出てきます。このバイ菌はインフルエンザ桿菌と言って、今も名前が残っています。インフルエンザに罹った時には、だいたい体力が落ちて免疫も弱まる。その辺にある普通のバイ菌にやられて肺炎を起こしてしまう。しかし、ウイルスの概念がなければウイルスは見つからないので、インフルエンザの上にバイ菌の肺炎が起きたにもかかわらず、肺炎を起こすバイ菌を見つけてインフルエンザのバイ菌だと思いこんでいたわけです。

こうして、細菌を研究する過程でウイルスが発見されたため、二つを同じように扱ってしまうという弱点を抱えることになりました。たとえば防疫。これは、ペストやコレラといったバイ菌を対象にしたもので、ウイルスに使おうとしても無理があります。にもかかわらず、この前のインフルエンザ対策でも、同じような防疫対策が行われました。

細菌は生物の最小単位ですが、人間と同じく自己増殖できる機能は揃っています。それに対してウイルスは、自分で自分を再生産できません。子どもも作れないし、分裂もできない。自己の再生産、自己増殖が生物の定義だとすれば、ウイルスは生物ではない。細胞以下の感染粒子です。

人間は誰でもDNA(デオキシリボ核酸)とRNA(リボ核酸)を両方とも持っており、その組み合わせで自己増殖できます。しかし、ウイルスは片方しか持っていないため、生物の細胞に寄生して、自分のRNAかDNAを与えて初めて自己を再生産できるわけです。

細菌は生きている動物に付着して感染し、生体から栄養分もらって増殖する。ウイルスは生体に付着して、生体の細胞内でしか増殖できないけれども、その代わり、バイ菌にすら食いつくことができる。だから、大腸菌にくっついて大腸菌を殺してしまうようなバイ菌御用達ウイルスもあれば、植物御用達ウイルスもあります。

細菌は細胞膜を持っているので、ほぼ植物と言えます。一方、人間も含めて動物には細胞膜はありません。とすれば、細菌が自己を再生産する時に細胞膜の形成を妨害するような物質を与えれば、植物である細菌は死んでしまうけれども、人間の細胞には害を与えない。そうした物質が、いわゆる抗生物質なんです。

一方、ウイルスは細胞自体がない。相手の細胞に入りこんで食いつぶした末に、自分たちが複数になって出てくる。だから、抗生物質は全く役に立ちません。ただし、ウイルスが相手の細胞に付着する部分をブロックするような抗生物質なら、一定の効果がある。そうした抗生物質もここ10年くらいで開発されましたが、一対一対応なので効率が悪い。たとえば、今回のインフルエンザでも、A型にはタミフルが効くとしてもB型には効かない。細菌なら、抗生物質は複数のバイ菌に効くこともありますが。

疫病と感染

以上を踏まえて疫病の話に移ります。疫病というのは流行り病です。つまり、ある集団に、ある時期に、同じ病気が流行る。流行り病、疫病という概念は、どの医療文化にもありますが、15世紀くらいまでは、いずれも人から人へ感染(伝染)するという観念は少ない。多くは「ミアスマ」、いわば「気」のようなものによって感染するというイメージが強かった(ミアスマ説)。日本でも、中国から来た「瘴気」という考え方があります。悪い気があるところに行くと病気になる。もしくは、その気が風に乗って来たりすると村が襲われて皆が病気になる。

しかし、ヨーロッパは14世紀から15世紀にかけてペストを経験し、これを通じて病人との接触で感染する伝染病のイメージが形成されます(コンタギオン説)。そこから、ヨーロッパの医学の中では、疫病はミアスマ(気)なのか、それともコンタギオン(接触因子)なのかという議論が生まれ、およそ100年前、19世紀の終わりまで、論争が続きました。そして、100年前に細菌、バイ菌が見つかったことで、それらを接触因子としてコンタギオン説がミアスマ説に勝利したというのが医学史の流れです。

西洋近代社会は19世紀までコレラという病気を知りませんでした。日本では1820年代に初めて登場し、人がバタバタ倒れるので「コロリ」と呼ばれました。ヨーロッパの社会もびっくりした。言うまでもなく、コレラ菌によって感染する伝染病ですが、もともとはバングラデシュから東インドのベンガル地方にしかなかった風土病です。ところが、イギリス人たちが帝国主義の侵略を行い、イギリスの兵隊がコレラ菌を体内に持ってイギリスに帰還した結果、コレラ未経験のイギリスやヨーロッパで一挙に流行するに至ります。

さらに、ヨーロッパの帝国主義諸国はアジアやアフリカを繰り返し侵略しますから、その過程で至るところにコレラ菌をばら撒くことになります。こうして、19世紀には定期的にコレラの世界的流行(パンデミック)が起きます。第1回は1817年から24年。これでヨーロッパでは何十万人も死にました。2回目は29年。イギリスは甚大な被害を受けます。このときは日本でも流行しますが、1840年、3回目のパンデミックの時に本格的に上陸し、多くの死者が出ます。パンデミックは7回くらい繰り返しますが、1961年の7回目の時からコレラの性格が変わってしまいます。それまではアジア型(古典型)と呼ばれるもの、それ以降は、サウジアラビアのエルトールという町で最初に出た菌ということで、エルトール型と呼ばれるものになります。

日本の場合、コレラの集団発生で最も新しい事例は、1977年の有田コレラです。その頃、よく探したら日本中の下水道にコレラ菌がたくさんいました。ところが、コレラ菌がいて感染しても発症する人と発症しない人がいる。

この点に絡んで、1854年にイギリスのロンドンで起きた出来事を紹介します。ヨーロッパは日本と違って上下水道の普及は遅かったため、ロンドンの庶民たちは当時、日常的には街角にある手押しポンプで水を汲んでいました。さらに貧しい層はテムズ川から直接水を汲み、生活用水に使う。当時のロンドンは工業都市ですから、川の水はかなり汚染されているにもかかわらず、そんな状態でした。

こうした状態の中で、さまざまな病気が蔓延します。それに対し、社会改革を志向する人々は、病気と貧困、病気と社会環境の関連を問題にしました。疫病の神様がテムズ川から押し寄せてくる、ロンドンをきれいにしないと病気はなくならない。そんな警告を発していました。ところが、医学は何も言いません。「素人の社会科学者が何を言う」というわけです。そうした時代に、ロンドンでコレラが流行しました。

コレラの流行と水

ここに、ジョン・スノーという一人の医者が現れます。彼はそれ以前から散発的に発生するコレラの流行を観察して、接触不可能な距離の場所で同時に発症していることから、コレラが水を媒介にして流行しているのではないかと考えました。いわば、むしろ水を通じたミアスマ説でコレラの感染を考えようとしていた。そんな中で54年に最大のコレラのパンデミックがロンドンを襲います。彼は臨床医としてコレラ患者の治療に取り組みます。しかし、当時の医学では明確な治療法もなく、疫学や公衆衛生という概念もありませんから、患者が死んで行くのを見ているしかありません。

しかし、スノーはこれまでにない試みを始めました。コレラの発症と社会の環境との関連性を調査したのです。具体的には、発症した患者の住所を地図に点を打って記していく。点が多ければ、その地区は発症した患者が多いことがよく分かります。明らかに地域的な偏差が確認できる。偏差の原因を考えた末にたどり着いたのが、水道の配管図との相関関係でした。

当時のロンドンの上下水道は、民間の複数の水道会社が敷設し、市が管理する状態でした。そのため、会社によって水道の経路が異なっていた。各々の水道の経路に沿って街角に手押しポンプが設置され、付近の住民たちはそのポンプに取水に行くという形になっていました。そうした配管図とコレラ患者の発症地域を重ねていくと、コレラの発症は水道の経路によって、つまり供給会社によって異なっていること分かった。

そこでスノーは直ちに市の水道局に行き、この事実を指摘しました。ところが、市の水道局は官僚なので、言を左右に対策を取ろうとしない。彼は激怒し、コレラ発症者の最も多かったブロードストリートという地区に行き、そこの手押しポンプの柄を壊し、使えないようにロープで巻いてしまった。当然、市民は困って他の街角でもらい水をします。ところが、そのことで、ブロードストリートではコレラ発症者が減ったんです。

そんなこともあって、スノーは後にこの顛末を論文にまとめ、水がコレラを起こしたというミアスマ説で結論づけてロンドンの医学会に報告します。しかし、当時の医学界からすれば考えられないことなので、さんざん貶されました。あげく、やがてコレラの流行が収まると、彼の仕事は無視されていきます。こうして、彼は憤懣の中で死んで行きました。彼の業績が評価されるようになったのは、死んで50年くらいたってからです。

これ以降、近代医学では疫病の原因をめぐって、コンタギオン説とミアスマ説の闘いが新たな形で激しくなってきます。先ほど触れたように、コンタギオン説は、細菌、バイ菌という有力な病因を見つけたため、疫病を含めて全ての病気はバイ菌が原因だという流れが強くなっていきます。しかし、劣勢とはいえ、ミアスマ説が消滅したわけではない。スノーが言ったように、新しいミアスマは「環境」、つまり個体の体質と栄養、さらに自然環境や社会環境なんだという考え方です。確かにバイ菌が関係しているとしても、要因の一つであって決定要因ではない。バイ菌がなくても病気は起きる。バイ菌があってもそれ以外の条件が揃わなければ病気が起きないということです。

先ほど言いましたように、19世紀の後半になって細菌が見つかると。流れとしてはコンタギオン説の方が強くなってきます。疫病に関する細菌学の出現です。病気と微生物の関係を科学的な実験で証明することが可能になってきたわけです。

病原菌の発見

ここで重要な役割を果たすのが、ドイツの医師・細菌学者のロベルト・コッホです。彼は夜間大学を出た後、故郷に戻って開業していましたが、村の衛生技師として家畜の病気を診たり、趣味で細菌の研究をしたりしていました。その過程で、1876年に炭疽菌で死んだ牛から同じ病原菌が見つかることに気がつき、炭疽菌の培養に成功した。他の元気な牛からは見つからない。だから、病気と関係しているはずだということで、学会で報告します。これが、病気と細菌の組み合わせに関する最初の発見です。例によって、学会では、非エリートの仕事ということで軽んじられますが、続けて人間の傷にできた膿の中から連鎖球菌を発見し、培養にも成功します。人間の病気と病原菌の関係を初めて証明したということで、学会よりも国家から非常に評価されました。ドイツ政府としては、これから帝国主義で海外に進出しようという時期ですから、目をつけたのでしょう。田舎の開業医がいきなり帝国衛生院付属研究員に任じられました。その期待通り、1882年には結核菌を発見し、翌83年にはインドでコレラ菌を発見します。

この頃に、病気の原因のほとんどはバイ菌だとする理論ができあがります。ある病気の人からは特定のバイ菌が発見される。健康な人からはそのバイ菌は見つからない。バイ菌を分離培養して、健康な人に与えれば病気が再現できる。この三つのルールによって病気の原因がバイ菌だと証明できる。非常に単純な理論ですが、そのおかげで誰でも研究でき、生産性が上がる。実際、炭疽菌を見つけて以降の十数年で、腸チフス、マラリア、結核、ジフテリア、コレラ、赤痢、ペストなどの病原菌が発見されます。もちろん、病原菌が見つからなかった病気もありますが、それは無視される。いわゆる「細菌狩人の時代」です。

コッホが登場して一気にコンタギオン説が勝つ。しかし、ここで最後のミアスマ説の英雄、コッホと同じドイツのペッテンコーフェルが登場します。ほとんど日本では知られていませんが、あの森鴎外が最初ペッテンコーフェルの下に留学しながら、途中でコッホの下に鞍替えするという、知られざる事実もあります。

ペッテンコーフェルの悲劇

さて、ペッテンコーフェルはコッホに比べればエリートですが変わり者で、医学部を卒業したのに医者にならず、最初は学校の化学の先生をしていた。それで化学の現場となる工場などを訪れていましたが、どうも健康問題があることに気づいた。工場で働いている労働者が病気で倒れたり、その子供たちも調子が悪くなっている。それで、彼は衛生学というものを打ち立てる。つまり、医学がいつの間にか忘れたような、水や空気や地質、服装や住居といった要因が、個人や集団の衛生や健康に与える影響について実験的に証明しようとしたのです。たとえば、工場や住居や教室内の二酸化炭素(CO2)の濃度を測り、濃度によって人間の能率が変化するとか、病気になりやすくなるとか、研究しました。

背景には、エンゲルスなどの社会主義思想の影響があります。エンゲルスはイギリスで、結核の原因に関する論文を書いています。彼は、もともと労働者たちが暮らしていた農村には結核はないし、都市にいても金持ちは結核に罹っていない。しかし、都市の労働者階級には結核が蔓延している。それは、資本主義が発達して工場や炭鉱などで過酷な条件で働かされ、収奪されるためだ。つまり、結核の原因は資本主義だ、と結論づけた。同じく、イギリスの社会改革者エドウィン・チャドウィックは『労働人口の健康状態』(1842年)で、疾病の原因は貧困であり、それは生活環境の改善によって予防できるという考えから、上下水道の普及や都市の衛生環境の改良を要求していた。

ペッテンコーフェルは、そうした医学以外の流れを汲みとり、それを医学と近代自然科学と組み合わせて、「衛生学」を作り上げます。その立場から、コッホたちがコレラ菌を見つけた後も、コレラの環境原因論を主張し続けました。つまり、ミアスマ説の正当な後継者です。彼によれば、伝染病と言われるものは三つの因子から形成される。言い換えれば、環境因子と個体因子と接触因子の三因子が揃って初めて病気は発症する。中でも、最も重要なのが環境因子だ、と主張します。

要するに、接触因子としてのバイ菌に感染しても、個体の栄養状態や住環境が良好なら、つまり環境因子がよければ、必ずしも伝染病にはならない。コレラで言えば、環境因子としての地下水位、個体因子としての患者個人の栄養条件、接触因子としてのコレラ菌、この三つの組み合わせで発症するのであり、地下水位や飲料水や患者の栄養条件が良ければ、コレラは絶対に発症しないと理論的にも説明しています。

この点で非常におもしろいエピソードがあります。先ほど触れたように、コッホは1883年にインドでコレラ菌を発見しますが、それを培養しながらドイツに持ち帰り、研究者や医者に配りました。一緒に研究しようというわけです。コンタギオン説の流れが最も支配的になったときです。これに対して、当時すでに74歳だったペッテンコーフェルは、最後の逆襲に出ます。

1892年10月7日、彼はコレラ関係の学会に弟子を連れて乗り込みます。そして壇上に上がり、「俺たちは今から実験をやる。しかと見届けろ」と言いました。なんと、コッホがインドから持ち帰って培養したコレラ菌を、弟子を含めて4人で飲むというのです。その結果、全員がコレラを発症すれば、コッホの言うとおり接触因子が原因だと認める。しかし、発症しなければ、自分が言う環境因子の既定力を認めるべきだ、と大見得を切りました。

結果として、コレラを発症した人間はいませんでした。つまり、コッホの理論は破綻したわけです。にもかかわらず、学会はこの事実を無視します。あまつさえ、この後もコッホには国から莫大な資金が与えられます。一方、ペッテンコーフェルは学会からも政治からも追われたあげく、故郷のミュンヘンに帰って精神状態が悪化し、最終的に自殺します。こうして、コッホ以降の近代医学は、人がいて病原菌が入ると感染が起きて病気になる、だから環境や体質を考えるよりも目の前のバイ菌さえ退治すればいいという、シンプルな理論で発達していくことになります。

これに対して、ペッテンコーフェルたちの考え方は、この後ずっと潜伏して、地下水脈のように公衆衛生や社会学の人たちに伝わり、ペッテンコーフェルが死んでから60年くらい、1950年代くらいになってようやく少々復権し、今は遅れてきた公衆衛生の改善が行われていると言えます。

感染症の原因とは

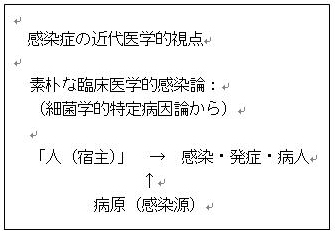

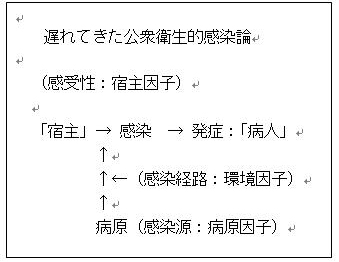

ペッテンコーフェルたちの考え方では、感染症は以下のようにして起こります。まず宿主(人間)がいる。そこに病原菌が入る必要があるのは間違いない。病原菌が入って感染を起こして感染症を発症する。しかし、病原菌が入るには、感染経路が必要です。だから環境が問題になる。病原菌が近くにあっても、それを受け取らなければ感染しない。それを決めるのは、一つは宿主の免疫力や栄養状態といった感受性です。これは、宿主因子と呼ばれている。もう一つは飲み水や住環境など環境因子。これらと病原菌が組み合わさって、初めて感染する。さらに、感染から発症するまでのプロセスを経た上で、発症して初めて我々の前に病人という形で表れるわけです。

つまり、コッホのような考え方だと、感染症をなくすには、感染した宿主をなくせばいいということになります。象徴的にはハンセン病ですね。菌を殺せないなら宿主を殺そうとして、死ぬまで隔離するわけです。これで突き進んだけれども、1960~70年代になって間違いも大きかったことが分かった。

一方、ペッテンコーフェルの考え方では、宿主の感染しないように、まず宿主の感受性を低くしてやる。具体的には、宿主の栄養状態を改善したり、飲み水の水道を整備したり。あるいは、感染したとしても、発症に至るのを妨げるような対策を取り得る。そうしたさまざまなブロックのあり方を考えるのが、公衆衛生の感染症対策です。

こうしてみると、実験ではペッテンコーフェルの方が正しかったのに、学会も政治もその事実を無視してコッホに権力と金を与えた理由が分かると思います。ペッテンコーフェルの言う通りにやろうとすれば、お金を出して上下水道などの社会資本の整備をしたり、労働環境を改善しなければならず、帝国主義的な侵略どころではありません。でも、コッホのような考え方でやれば、発症者を隔離すればいいので安上がり、帝国主義的な侵略にとっても都合がいい。その意味でも、コンタギオン説の覇権が続いたと言えます。

抗生物質の発見

こうして、病気をなくすにはバイ菌を殺せばいいという考え方の延長線上に、近代医学では「魔法の弾丸」を求める欲求が現れてきます。と言うのも、バイ菌を殺すには強い毒物で殺菌すればいいとはいえ、そうするとバイ菌も死ぬけれども人間も死んでしまう。それなら、バイ菌は殺しても人間は殺さない、そんな「魔法の弾丸」はないだろいうか、ということで研究が始まる。もちろん、そう簡単には見つかりませんが、1928年になって、イギリスのアレクサンダー・フレミングが成功します。

彼はバイ菌と涙の関係という一風変わった研究をしていました。涙には人間の病気を治す力があるということで、細菌を繁殖させて涙でやっつける実験をしていたのです。ところが、ある日、旅行から帰ってみると、安普請の家の窓ガラスが割れてゴミが吹き込んでいた。アルバイトが片付け始めたら、細菌を培養していた容器の一部分でバイ菌が死んでいる。何やらゴミがついた周りだけバイ菌が死んでいることに気づく。まさに偶然です。彼はそこから研究を始めて、殺菌作用は青カビが作り出すペニシリンという物質にあるところまで突き止めます。でも、それ以上に進めるには資金が足りない。仕方がないので、そのまま論文にして、また涙の研究に戻りました。

その埋もれた論文を十数年後に見つけたのが、同じくイギリスのハワード・フローリーです。彼はフレミングに手紙を書いて教えを請い、各種のデータもらってペニシリンを抽出し、薬となる前段階にまでこぎ着けました。ただ、それ以上は大規模な資金がないと不可能だったらしいです。

ところが、そこで第二次大戦が始まり、米軍から軍事機密として研究したいと申し出があった。抗生物質・抗菌剤を戦争に使おうということですね。フローリーはその誘いに乗って、米軍が手配した飛行機でアメリカに行った。軍事費から膨大な研究費が出て、あっという間にペニシリンの抗生物質が完成した。ただ、米軍は戦争のためにやったわけだから、一般に使わせない。出回るようになったのは戦後です。

その後、結核にも有効なストレプトマイシン(通称、ストマイ)が開発されます。日本でも、1950年代からお金持ちが闇で買って使うようになりました。当時結核に罹った人の話では、米軍から闇で買うと家一軒分したそうです。50年代後半になると、抗生物質の化学構造が分かるようになり、それまでバイ菌に作らせていたものが、純粋に化学物質の合成で作れるようになりました。それによって、一般に大量投与が可能となりました。抗生物質という魔法の弾丸は、こうした歴史的経過で登場してきたのです。

感染症による死亡の減少

人口統計学者のデータによれば、近代社会、具体的には18世紀後半から、人口の増加が顕著になってきます。ただし、人口増加の初期は出生率の増加が要因でしたが、後期になると出生率が下がる一方で死亡率も減るために、全体として人口が増えるとのことです。死亡率が低下した最大の要因は、感染症による死亡が減少したことです。1920年代から50年代にかけて、日本では肺炎や結核といった感染症が死因のトップでした。しかし、60年代以降は10位にも入りません。それ代わって、ガンや虚血性疾患が増えたわけです。

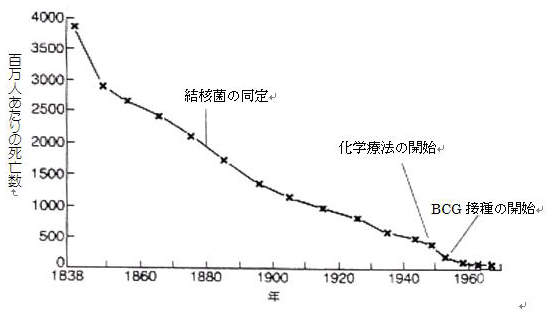

では、感染症での死亡率が減ったのは何故なのか。医療関係者に聞けば、間違いなく医学の発達、とくに抗生物質のおかげだと言うでしょう。果たしてそうなのか。イギリスのトマス・マッケオンという社会医学者が、この点について詳しく調べています。彼は結核の死亡率を例にとって、統計学的に人口補正を施した上で、結核による死亡率が歴史的にどのように推移したか調査しました。

それを見ると、統計が開始された1838年から、イングランド、ウェルズにおける結核での死亡率は右肩下がりに下がっています。結核菌が発見される以前に、すでに半分くらいにまで下がっていた。そして1930年代に入ると、結核での死亡率は非常に少なくなっていることが分かります。その段階では未だ抗生物質を使い始めていません。BCGや化学療法を使った時は少し減少していますが、決して劇的に下がったわけではない。となると、いわゆる医学の進歩が死亡率を下げたという想定は難しい。逆に、何の力が下げたのか、という話になってきます。

アメリカでも、マッキンレーが同様の調査を行いました。その結果、例えばウイルス感染のはしかによる死亡率は、ある時期から勝手に下がって、ワクチンとは関係ないという変化が明らかになった。あるいは、猩紅熱や結核やチフスでも死亡率は自然に低下していき、抗生物質が開発された後では、低下傾向はむしろ鈍化していることが分かった。

日本の場合でも、やはりインフルエンザとか気管支炎などは、ある時期から勝手に死亡率が下がっている。サルファ剤やペニシリンの開発はあまり関係がない。結核に対してサナトリウムへの隔離収容が行われたり、人口気胸や胸郭形成などの治療法が開発されるようになったのは、実は死亡率が下がってからのことです。逆に、こうした治療法が広まった後に死亡率が上昇し、敗戦を境にして再び死亡率が低下する。米軍からストマイが入ってくる前の話です。ストマイが入って以降は、むしろ死亡率の低下は鈍くなっている。

そうしたことを踏まえ、1900年から1980年くらいの日本で、医療技術が死亡率の低下にどれほど寄与したかを考えると、大きく見積もって高々30%。下手したら5%以下くらいしか関与してないというデータもあります。

いずれにしても、臨床でなく社会を相手にデータを採取すると、近代社会における感染症の死亡率は、医療技術の発達や抗生物質の開発などとは関係なく、ある時期から勝手に下がっていることが分かるのです。

公衆衛生の発展

先ほど触れたように、医者として最初にこうしたデータを発表したのはマッケオンです。しかし、イヴァン・イリッチが彼のデータを使って近代医療を批判する論文を書いたことに対し、非常に慌てる。なにしろ、ヨーロッパの医療関係者からは「悪魔」とも見なされているイリッチですから、そんな人に使われては医学の世界で生きていけない。それでマッケオンは、自分の研究の意図はイリッチとは違う、感染症による死亡率の低下には医学的に見て四つの要因が考えられる、そこから自分の研究を読み直してほしい、そういう形で自己防衛に走ったわけです。

彼の言う四つの要因とは、①感染症の特性変化、②医療の進歩、③感染機会の減少、④感染症に対する抵抗の増加です。ところが、①については、ウイルスならともかく、結核やコレラのようなものは、原因も毒性もほとんど変化していません。②は近代医学の立場だけれども、マッケオンのデータ自体が否定している。③も、近代化とともに都市社会になって行きますから、多くの人が集中するわけで、感染機会は減少するどころか増えている。そうなると、原因は④感染症に対する抵抗力の増加しかないことになります。では、なぜ抵抗力は増加したのか。考えられる最大の要因は、栄養状態の改善、食品管理の向上、上下水道の整備、住宅環境や労働環境の改善、つまり公衆衛生の発展です。

ここで、マッケオンは狡猾にも、そうした公衆衛生の発展に寄与したものこそ、他ならぬ医学だ、医学は立派に貢献していると言う。でも、歴史的な事実として、医学も国家も長い間にわたって公衆衛生を軽視してきたし、実際に公衆衛生に携わってきたのは医者というより社会科学者や社会主義者、むしろ公衆衛生に関心を持った数少ない医者は医学や国家によって潰されてきたわけです。マッケオンは医学の世界における自分の立場を守ろうとして、事実とは異なる結論を主張しました。

社会科学者たちは、このマッケオンのデータを基に、感染症の低下と、その時代の社会環境の変化との間の相関関係を指摘します。先ほど触れたように、食事のカロリーや内容、つまり栄養状態の改善。それから識字率の上昇。とくに親の識字率が上がると子どもの死亡率は下がります。それから近代的な上下水道の普及。さらに、食品衛生学が確立されたり、流通システムが整備されたりして、食品管理が向上した。もちろん、住宅環境や労働環境の改善。労働者一人あたりの居住スペースが増えたとか、労働時間が減って安息時間が増えたとか、三食食べられるようになったとか。労働現場でも衛生状態が改善される。それらを指数化して、感染症による死亡との相関関係を見れば、明らかにそうした改善に伴って死亡率が低下したと分かる。だから、結論として、感染症による死亡率を低下させたのは生活の近代化であって医学は何も役に立っていない、ただし、この生活の近代化が同時に癌や虚血性疾患を増加させた、と指摘した。

近代医学は病気を減らしているか

医学は今でも、バイ菌に対して抗生物質を開発し、バイ菌を除こうとしています。環境や患者個人のライフスタイルに関係なく、病室の中で抗生物質を投与する。その結果、目の前の患者は治っているように見えるけれども、その背景には二つの意味がある。一つは、生活が近代化して治るような社会状況になったこと。もう一つは、臨床でそう見えても、社会における集団として統計を取るとそうでもない。だから、臨床から離れて、日常生活に帰ってから病気がどうなったか見ないといけない。こうした点を公衆衛生学が取り入れて、環境因子と宿主因子と病原因子という三つの因子を考えて治療に当たらなければ感染症はコントロールできないという時代になっています。にもかかわらず、臨床では依然として漫然と抗生物質が使われ、あげくのはてにバイ菌は耐性を確保してしまい、今では病院の方が病気になりやすくなってしまいました。

このように見てみると、近代医療は本当に病気を少なくしているのかという疑問が浮かんできます。実際には、近代医療というのはそれほど科学的ではなかった。「使った、治った、効いた」という経験主義的で非科学的な、いわゆる「3た療法」だったのではないか。これは高橋晄正という東大の講師だった人が1960年代に言ったことですが、日本の医学は二重目隠し試験をやらないで薬の検定している、薬や医療をもっと科学的に評価しなければいけない、と。そして、彼は市民活動として「薬を監視する国民運動の会」を組織しました。その後、1990年代になってようやく、テクノロジーアセスメントという科学的な効果判定の考え方が出始めました。これは、臨床で投薬しても治療効果は分からない、社会における集団に薬を使って、その効果を統計的に検討してみて初めてどれくらい治ったかわかるということです。

例えば、血圧やコレステロールの数値が高いのは危険だということで、低下させる薬が使われますが、本当に病気が少なくなっているのか、死亡率は下がっているのか。実験室や病室だけではなくて、実際に同じようなタイプの人たちを10年くらい追いかけて、コレステロールを下げる薬を飲んでいる人と薬を飲まない人とを比較して、どちらが死亡率が高いか疫学調査をします。そうすると、コレステロールを下げる薬を飲んでいる人の方が、その薬を飲まない人と比べて、虚血性心疾患の発作率は少ない。ところが、コレステロールを下げる薬を飲んでいる人の方が、その薬を飲まない人よりも総死亡率は、高いという結果が出た。「これは何だ」となるわけです。

現在になって、ようやくEBM(Evidence-Based Medicine:証拠を基礎に置いた医学)という考え方が臨床医学の中に置かれるようになりました。これは、これまでの臨床医学のように、目の前で患者が治ったかどうかという経験主義ではなく、社会における集団を相手に薬や治療法を出して、何年か先に、その薬や治療法が集団に対して本当に効いたかどうか検証することで治療効果を判断する考え方です。つまり、疫学に基づく科学的な検討の時代になったと言えます。この間コンピュータの発達によって、比較的容易にデータ解析ができるため、日本でも多くの若手の臨床医たちが取り組んでいます。

スノーやペッテンコーフェルが死んで100年以上経ち、高橋晄正もマッケオンも亡くなりましたが、医学が多少は反省期に入って、公衆衛生、環境が大事だという彼らの主張が正しかったという時代が、やっと今になって始まりつつあるということです。であるならば、抗生物質が病気を無くしという神話はきちんと否定して、実はあまり抗生物質は役に立ってなかったということを認めないといけない。にもかかわらず、認めずにやっているから、おかしいと思いますね。

病気が治るための力とは

私は、「人が治る」ということには、三つの力(治癒力)が関わっていると考えています。その三つとは、「自然治癒力」と「プラセボ効果」(偽薬による暗示的効果)と「医療の力」です。まず、その人の「自然治癒力」が治ることの基本を支えている。「プラセボ効果」は、その機序は医学的に証明されてはいませんが、そのような効果があることは医学的にも認められています。薬の判定の時に偽薬検定をするのも、プラセボ効果を前提にしているからです。そして、近代医療の薬や手術などの「医療の力」。この三つの力が重なって効果が発揮され、病気が治ると言えます。また、それぞれの力だけでも、人は治ることもある。ほんとうに希ですがプラセボで癌が治ることもあれば、自然治癒力で癌が治ることもあるのです。だから「医療の力」を持たない代替医療や民間医療で治る場合もある。もちろん、一口に代替医療・民間医療と言っても詐欺みたいなものもありますから、注意は必要ですが。

結論は、そもそも、病気というのは治る時は治るし、治らない時は何をしても治らないということです。そうですから、なるべく何もしない方がいいともいえる。もちろん、心臓が止まりそうなのを動かすとか、手術をするとか、薬を投与するとか、必要に応じてすべき治療はあります。自分も臨床では抗生物質を投与するし、手術的手技もします。でも、そうした治療処置が功を奏するかどうか、根本的には患者の持っている自然治癒力や周囲の環境の力に依存するしかありません。そうした、いわば「土台」がないのに、手術や投薬で治ることはない。

だから、病院や医者はなるべくぎりぎりで利用した方がいいと思います。ところが、今日では「自分では健康だと思っているけど実は病気なんだよ」といった形で不安を煽り立て、何でもかんでも病院に行かせようとする。人間には本来、自分の身体、自分の健康を信じて、病気かどうか自分で決める能力も権利もあるはずです。それで、「ああ、だめだこりゃ、助けてもらおう」と思ったら、病院に行けばいいと思うんです。医療者としては逆説的な言葉に聞こえるでしょうが。 (終わり)

※文中で使用した図やグラフは、佐藤さんが使用されたものを掲載用に加工しています。