活動報告―韓国の農業生産と加工現場②

はじめに

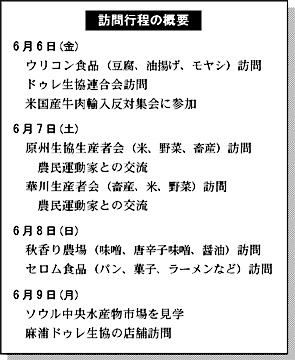

6月6日から9日にかけて関西よつ葉連絡会の呼びかけで実施した、韓国ドゥレ生協の生産・加工現場への視察研修。全体のスケジュールは次頁のとおりだが、時系列に基づく紹介ではなく、生産分野と加工分野に分け、まとめて紹介したい。今回は、米、野菜、畜産の生産地二ヵ所の模様について報告する。

地域・運動・生産の重層的な連携

訪れたのは、いずれも

江原道の南西の端に位置する原州市は、ソウル中心部から高速道路で南へ1時間半、さらに東へ1時間ほどの距離である。訪問先の一つ原州生協のある好楮面には、さらに市街地から北へ20分ほど行かねばならない(「面」は日本の「村」に相当する最末端の行政単位)。ここまでくると、周囲の風景は、まるで北摂の中山間地を思わせる雰囲気だ。

農民から始まった原州生協

さっそく、物流センターの2階にある会議室で、原州生協生産者会の李ジンソン理事(57)にお話を伺った。それによれば、原州生協は好楮面の農民を中心として、1989年4月3日に設立され、当初は「好楮消費者協同組合(好楮消協)」と名乗っていた。いわゆる「都市型生協」とは違い、地元農民の健康と経済的自立を目的に形成されたものである。というのも、日本と同じく韓国農業もまた、80年代ごろまでは農薬や化学肥料を多投入する「近代農業」が主流であり、その結果、農民や消費者の健康被害が続出したからだという。また、社会全体で工業化が進展する一方、農業の社会的比重は低下し、農業で生計を維持する展望が持ちにくくなったためでもある。協同の関係によって、こうした状況を転換していくことが動機だったという点で、好楮消協はむしろ本来の意味での「農協」に近い組織だったと言える。

ただし、日本と異なっているのは、こうした協同関係の背景に、地域的なつながりだけでなく、宗教的なつながりが存在していることだ。好楮消協の設立時のメンバーは、カトリック好楮教会の信徒を中心とした10名。メンバーは地元農民を対象にした購買・販売事業を行う一方、無農薬のゴマを栽培してゴマ油に加工し、ソウルなど都市部のカトリック教会やYMCAなどで直販したという。この活動を基礎にして、その後、徐々に品目を拡大し、都市・農村間の産直事業が発展していく。時あたかも90年代、韓国では、高度経済成長の過程で生まれた都市中間層の中から産直の受け手となる消費者が育ち始めた時期に当たる。当初は、無農薬有機栽培は費やす労力が大きい割に理解ある消費者が少なかったため、経済的に行き詰まり断念を余儀なくされる人もいたが、90年代を乗り切り、経済基盤の確保を達成できたという。

こうして、1998年末の「消費者生活協同組合法」制定を踏み台に、好楮消協は2000年3月25日、全国教職員組合支部、環境運動連合といった諸団体とともに原州消費者生活協同組合(原州生協)を設立するに至る。以上の経緯から、原州生協は現在もなお、生産者組合員と消費者組合員の二本立てで構成されている。紹介のリーフレットに、「原州生協の活動の力は、生命農業の農産物生産を督励する生産者会と、地域の健康な食文化を作り上げる消費者委員会から生じています」とあるように、生産者会は、原州市好楮面を中心に周辺の村々を含め、七つの米生産グループ、葉野菜、根菜類、桃、韓牛という品目別の四つの生産グループからなり、消費者委員会は三つの地域委員会と各種の小規模な集まりで活動している。組合員全体では800世帯、うち生産者は150世帯を数える。

それ故、原州生協は自らの役割を、単に有機農産物を供給する流通にとどまらない「生活共同体運動」と位置づけており、地域農業という観点から、農業・畜産・消費を通じた地域循環体系の確立を展望すると同時に、都市部の消費者組合員に対する産地見学・交流企画を積極的に推進している。また、社会的な諸問題にも実践的に関与し、米軍基地の原州川への廃油放流など環境問題、学校給食の改善や学校給食条例制定運動への参加なども行っている。ドゥレ生協連合会には、2004年に加盟したという。

農民運動としての生協運動

ところで、われわれは今回の訪問にあたって、農民運動活動家と交流できるよう、事前にドゥレ生協側へお願いしていた。これは、以前から韓国農民運動の強靱さについて素朴な関心を持っていたのと同時に、韓国における生協運動と農民運動の関連に対しても興味を抱いていたからである。日本の場合、同じく「農」と「食」を活動領域としながら、生協運動と農民運動との関わりは非常に希薄なように思われる。それは、現状では社会的階層としての農民運動を見出し難いからでもあるが、主流派の生協運動が自らを消費者としての立場に限定し、生産側との関係を商取り引きに一面化しがちだったという要因もあるだろう。とすれば、韓国ではどうなのか。

30年以上にわたり農民運動に携わってこられた李ジンソン氏によれば、韓国の農民運動は、農村で伝統的に行われていた「ドゥレ(![]() )」「プマシ(

)」「プマシ(![]() )」など共助、共同労働の慣行を基礎として、「日帝植民地時代」から小作人組合、農民組合といった形で存在し、大規模な小作争議、抗日農民運動を展開してきたという(プマシが比較的小規模で個人的な関係であるのに対し、ドゥレは村の成人男子の集団ほぼ全員で組織されるとのこと)。

)」など共助、共同労働の慣行を基礎として、「日帝植民地時代」から小作人組合、農民組合といった形で存在し、大規模な小作争議、抗日農民運動を展開してきたという(プマシが比較的小規模で個人的な関係であるのに対し、ドゥレは村の成人男子の集団ほぼ全員で組織されるとのこと)。

現代に至る農民運動の直接的な源流となっているのは、1966年にカトリック教団を中心にして結成された「韓国カトリック農民会」である。原州の場合、最初に信用協同組合が形成され、それを基礎に、畜産・農業などを協同組合運動として展開するのと同時並行的に、農民運動が始まったとのことである。初期の農民運動の活動内容は、主に①生産者米価引き上げ闘争、②農業関連税の削減闘争、③農協民主化闘争などだったという。

さらに70年代後半から80年代初めにかけて、活動領域は、国家の農業政策の矛盾解決に向けた運動へと発展していく。ちょうど朴正熙軍事独裁政権に対する民主化運動が進展を見せる時代にあたり、カトリック教団もまた、それ以前の政治的に慎重な立場から民主化運動の主翼へと転換する。その背景には、ラテンアメリカにおける「解放の神学」の影響を受けた「民衆神学」の確立、それに基づく現実の諸運動への積極的参加という流れが存在した。聖職者や神学者、そしてカトリック農民会も先頭に立ち、農村における闘いだけでなく、都市における労働運動の組織化なども行ったという。この際、カトリック教団が伝統的に持っている、教会を軸とした権威主義的な上意下達の組織構造は、民主化運動の諸局面における動員にとって、むしろ効果的に機能したとされる。

李ジンソン氏自身も、1974年に原州の信用協同組合に就職後、翌75年に生産者米価引き上げに絡む農家生計の調査活動に参加し、そこから農民運動に興味を抱くようになったという。さらに76年、原州カトリック農民会が結成されると同時に会員となり、その後は一貫して、同会や原州生協で活動を続けてこられた。その延長線上で、2000〜01年には全国組織の会長を務め、WTO(世界貿易機関)やFTA(自由貿易協定)に対する反対運動などに取り組み、現在もなお全国組織の常任委員をされている。

その後、昼食の際にも、いくつか質問をさせていただいた。一つは、カトリック農民会と「全国農民会総連盟(全農)」との関係である。全農は韓国農民運動の代名詞的存在として、WTO閣僚会議に対する抗議運動などでも活躍しているが、考え方や方針の面で両者の間に違いがあるのかどうか、気になっていたからだ。李ジンソン氏によれば、1990年4月に結成された全農は、実はカトリック農民会を母体としている。設立の理由は、以前から政府の農業政策を研究し、それに対抗する運動団体の必要性が叫ばれる一方、宗教的背景を持つカトリック農民会が政治活動に直接取り組むのは困難との判断からだという。実際、現在もなお、全農の役員の多くはカトリック農民会にも所属している。これを踏まえ、カトリック農民会としては、地域循環体系の確立を軸とした「生命運動」としての農民運動に専念しているという。

原州と「生命運動」

以上のお話から、原州における生協運動の成り立ちそのものが、教会を中心とする地域的なまとまりを持った農民運動を根拠としており、「地域・運動・生産」の重層的な関係を背景に、現在もなお、生協運動と農民運動との間に密接な連携が存在していることが分かる。こうした特徴は多かれ少なかれ韓国の生協運動に共通するものとされるが、それは、1986年に原州で設立された「ハンサルリム生協」が韓国生協運動の源流とされ、現在ある生協は何らかの形でハンサルリム生協に影響を受けているからである。

とすれば、原州には何か特別な条件があったのだろうか。李ジンソン氏によれば、その背景には

東学は19世紀の朝鮮王朝期、西洋科学やキリスト教を表す「西学」に対抗して形成されたため、表面的に見れば、キリスト教系の農民運動とは重ならないように思える。しかし一方、1894年に起きた大規模な農民反乱「甲午農民戦争」で大きな役割を果たしたことからも分かるように、間違いなく土着的な農民の生活世界に根ざしていた。また、一般にキリスト教は西欧的価値観を外部注入する一方で、布教先の社会に存在する伝統的宗教や文化的土壌と融合しつつ民衆の間に定着してきた歴史的経緯がある。そう考えれば、具体的な経緯は不分明ながら、両者の間には相互浸透を果たし得る契機が存在したものと推察できる。

李ジンソン氏はお話の中で、「すべての生命は神からの授かりものであり、それを大切に生かすのが農民だと考えている」と語られた。これはもちろんカトリック信仰に基づくものだが、必ずしも宗教的に閉じられた内容ではないだろう。生命の源としての「神」は、「天」や「自然」と理解することもできるからだ。このことを示すのが、昼食時の乾杯の際に唱和された「生活が生命(![]() )」という「生命運動」のスローガンである。超越的な原理としての生命から生活を規定するのではなく、生活の中に潜在する生命の循環を自覚し、それに即する形で生活を再編成していくものであり、その中核に「農」や「食」を位置づけるものと言えるだろう。

)」という「生命運動」のスローガンである。超越的な原理としての生命から生活を規定するのではなく、生活の中に潜在する生命の循環を自覚し、それに即する形で生活を再編成していくものであり、その中核に「農」や「食」を位置づけるものと言えるだろう。

華川の生産者グループ

もう一つの訪問先である華川郡は原州から北へ、江原道の道庁所在地にして『冬のソナタ』のロケ地としても有名な

華川の場合、原州と違って独自の生協組織はなく、生産者のみの組織である。そもそもは、有機農業を実践する意志を持った8世帯が集まって形成された。1996年に、現ドゥレ生協連合会に所属する単協に対して黒香米(日本で言う赤米)を初めて供給し、その縁で翌年には、ドゥレ生協の前身である「生協首都圏連合会」との関係が生まれ、2000年に至って現在の作目班を創設したという。およそ10年の間にメンバーは30人ほどに増え、供給する農産物も、米、野菜、韓牛へと広がった。特産品として、ヘチマたわし、朝鮮人参、蓮酒なども生産しており、お土産にいただいた。

華川に到着してすぐに、昨年よつ葉を訪問された韓牛生産者の李ミジャ氏の牛舎を訪ねた。李ミジャ氏は27歳になる息子さんとともに、韓牛40頭の繁殖と肥育を行っている。夫は別に仕事を持っているため、40頭が限度とのことだ。西日を避けるように山際に設置された牛舎は、繁殖用と肥育用に分けられ、繁殖畜舎には30頭、肥育畜舎には10頭が飼育されている。そのうち5頭は後述する「仔牛基金」で購入したとのことで、事務所には基金の受け渡しの際に子供たちから送られた寄せ書きが飾られていた。

飼料は稲藁の粗飼料と穀物主体の配合飼料から構成されている。稲藁は、ドゥレ生協に米を供給している地域の農家から集め、ラッピングと同時にアンモニアガス(?)を注入して発酵サイレージ化したものを使用している。ガスの注入は自治体の補助で業者に依頼するという。牛は去勢せずに肥育するとのことだが、性格がおとなしいため手間はかからないらしい。たしかに、肥育畜舎にいる出荷間近の牛たちは、一頭ずつ柵で仕切られているとはいえ、至って静かだ。ちなみに、出荷は基本的に月4頭とのこと。

次に訪れた、同じく38以北作目班に所属する李コンム氏は、すでに70歳近い年齢にもかかわらず、奥さんと二人で水田、2000本のトウモロコシ畑をこなし、韓牛24頭も飼育している。李ミジャ氏と比べ、たしかに牛舎の設備は古びているが、生活そのものとしての農業、その一部としての畜産という伝統的な形態を思い起こさせる情景だ。赤銅色に焼けた肌の色が、風雪の歴史を物語っているように感じられた。

「ドゥレ畜産」の設立

このお二方も含め、38以北作目班には現在、計17世帯の韓牛生産者がおり、原州の25世帯と合わせ、ドゥレ生協に牛肉を供給するための「ドゥレ畜産」を形成している。ドゥレ畜産は2006年7月、これまで稲作を中心としてきた原州と華川の各15農家、そしてドゥレ生協連合会の共同出資によって、韓国「農業会社法」上の法人として設立された。その要点は、①顔の見える生産者による有畜複合地域循環農業の実現、②生産・加工・消費の一体化システムの確保、③ドゥレ生協の畜産ブランド化を通じた畜産物供給―の三点である。中でも、有畜複合地域循環農業については、重要な位置づけが与えられている。

「ドゥレ生協は大量生産、大量消費という資本の論理ではなく、生命を尊重する持続可能な農業のために有畜複合地域循環農業を実現しています」。周知のように、これは家畜の糞尿を堆肥化して肥料に使い、それで成長した農産物(副産物)を家畜の飼料に使う農業体系である。経済面にも、これが実現できれば、畜産物の安全性と供給の安定が確保できると同時に、生産農家にとっても経営の多角化を通じた所得の確保につながる。稲作農家に呼びかけたのは、粗飼料として無農薬の稲藁が利用できることはもちろんだが、国内における米消費量の頭打ち傾向、国際的な農産物貿易の自由化傾向などを踏まえれば、今後も稲作を中心とするだけでは農家経営は困難との見通しが浮上せざるを得ないからだと推測される。

ちなみに、粗飼料の自給率は現在71%で、来年には100%を達成したいとのこと。また、配合飼料については、㈱ハンイル飼料という会社に依頼し、ドゥレ畜産専用のものを確保している。主原料はトウモロコシ、小麦、ルピナス(羽団扇豆)などで、動物性飼料は一切使っていない。給餌以外にも、生産者別に多少の差はあるが、通常は12坪ほどの面積に3〜4頭の割合で飼育することにより、牛のストレスを軽減し、自然採光と自然換気によって快適な飼育環境を心がけているという。

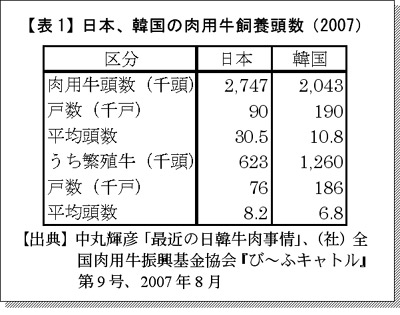

また、屠畜はHACCP認定を受けた屠畜場で行い、加工もやはりHACCP認定を受けた㈱中部畜産で行っている。韓国での国産牛肉の流通は、①韓牛農家→中間業者→屠畜場、②韓牛農家→産地組合→卸売市場、③韓牛農家→家畜市場→屠畜場―という三経路をたどり、屠畜後は中間流通業者や食肉加工工場を経て消費段階に至るとされる。ところが、表1にあるように、畜産農家一戸あたりの平均飼育頭数が10頭強という零細な規模を反映して、①の占める割合が大きくなり、生産者が価格形成の主導権を握る可能性は極めて少なくなる。こうした構造を踏まえれば、あえて生産の領域にまで踏み込み、別の流通経路を創出しようとするドゥレ畜産の試みは、単に仲間内の利害の確保にとどまらず、韓国の畜産業全体にとっても大きな意義を持つ可能性を持つと言えるだろう。

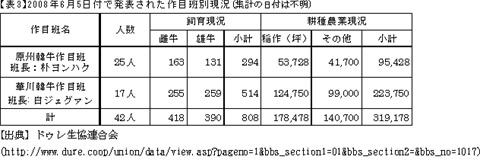

関連して、次頁の表2にドゥレ畜産設立時の2006年段階における2010年までの飼育計画を、表3に今年6月5日付で出された作目班別の飼育現況を紹介した。飼育頭数を見る限り、必ずしも計画通りとは行かないようだが、着実に進展している状況は窺える。とはいえ、各々の畜産農家では、これまで経験の蓄積があるとしても、頭数を安定的に増やそうとすれば、当然ながら相応の投資が必要だ。この点で、ドゥレ畜産はユニークな試みを実施している。2007年5月に開始された「仔牛入植(購入)資金調達組合員参加運動」がそれだ。

読んで字のごとく、仔牛を確保するための資金を組合員参加で募るものであり、「米国産牛肉輸入の脅威と仔牛の入植資金のまとまった資金づくりのため、困難を経験している生産地を助け、私たちの農業生産の基盤をさらに強固するための消費者たちの自発的な参加で行われた」という。最終的に、ソウル首都圏地域の消費者組合員635人から計2億2750万ウォン(日本円で約2300万円)、1人あたり35万8000ウォン(約3万6000円)の基金が集まった(仔牛121頭が購入可能な額という)。もちろん、カンパではなく、参加した組合員は、およそ一年後、拠出した金額に相当する牛肉の供給を受けたり、所定の利子を付けて返還してもらえるという。当然にも、こうした活動を通じて組合員の生産への関心は高まり、ドゥレ生協への参加意識も深くなるはずである。

華川における重層的な連携

ところで、先に見た原州生協の生産者会が宗教的な核を背景に地域的なまとまりを持ち、ドゥレ生協との間に有機的な連携関係を形成しているのに対して、華川の38以北作目班も地域的なまとまりは窺えたものの、とくに宗教的な背景を感じることはなかった。というのも、夕食の宴席には、統一教会の合同結婚式で華川の農家に嫁いだ日本人女性が参加しており、38以北作目班の人々はとくに意識せず、同じ農家の一人として受け入れていたからである(近所には同じ経緯の日本人女性が9人いるそうだ)。その意味では、むしろ開けっぴろげな農民気質が核になっているように思われた。

以前の訪問でもお世話になったドゥレ生協連合会の

さて、華川でも事前に農民運動活動家との交流をお願いしており、短時間ではあったが交流の機会を持つことができた。お話しいただいたのは、華川在住の全農副議長、張ドンハ氏(55)である。肩書きから戦闘的な活動家を想像してしまうが、至って温厚、木訥な雰囲気である。これまで約25年にわたる農民運動への関わりは、他でもなく、農業のあり方が自給から商品生産へと変化していく中で、農業を守り、農民を生かすための道と確信したが故のことだという。「農業はいつの時代も、誰もが守っていかないといけないものだ。しんどい面もあるが、闘争を続けていく」。穏やかな口ぶりながら、確信のほどが窺える。

1990年4月に全農が設立されて以降は、一方ではWTOやFTAを通じた農業におけるグローバル化に反対する闘いを、もう一方では国内における政府の農業政策に対抗する闘いを継続してきた。韓国農民運動のナショナルセンターと言うべき全農は、おおよそ一道につき100ほどの分会を擁しており、それら各地の分会に高い意識を持った幹部が存在することが、力強い運動の展開を支えているという。もっとも、これまで大衆的な実力闘争を含む運動を進める中で、世間では「過激な団体」と誤解され、また当局から刑罰や罰金による攻撃も少なからず受けており、それらの総括を踏まえ、最近では闘争団体として以上に、積極的に農業政策への提言などを行っている。

なお、38以北作目班の中心的なまとめ役である白ジェグァン氏もまた、全農傘下の華川

この後、ソウルからドゥレ生協の関係者も参加いただき、夕食の宴席となった。場所は老人のための保養施設だが、村の公民館のように使われている。ドゥレ畜産の韓牛を使った焼き肉を中心に、村の女性たちによる手料理が並ぶ。意識して韓牛を食べたのは今回が初めてだが、牛肉脂特有のしつこさがない、あっさりした食感だった。

宴席の参加者は総勢40〜50名ほどだっただろうか。38以北作目班や村の普段の関係を窺わせる飾らない雰囲気の中、言葉はともかく、何かしら気脈の通じ合うところはあったように思う。とくに個人的には、韓国側が総立ちとなり、拳を振り上げて熱唱された、韓国農民運動のテーマソング「農民歌」には、香港WTO闘争の際の情景を想い出し、思わず胸が熱くなった。さすがに「情の厚い民族(![]() )」と言われるだけあり、情熱テンコ盛りで歓迎していただいた。

)」と言われるだけあり、情熱テンコ盛りで歓迎していただいた。

もちろん、これは単に民族性云々の話ではない。本誌前号でも触れたように、日本以上に厳しい農業事情の中、今回訪れた二ヵ所が単なる農産物の生産地である以上に、地域・運動・生産が重層的に織りなされた生きた農村として、存続のための闘いを展開し、ドゥレ生協連合会との間に有機的な連携を形成していることの反映である。

よつ葉グループの場合、設立の経緯もあり、また畜産は基本的にグループ内で賄っているため、周辺地域との関係は長らく、それほど密接ではなかった。しかし、地場野菜の取り組みを通じて地域的な生産者グループとの関わりが深まり、一方では、地域の農業が全般的に衰退していく中で、よつ葉グループの役割も比重を増し、地域の農業を支える一翼としての活動が期待される客観的な状況に直面している。つまり、これまで以上に周辺地域の諸関係に踏み込み、生産者グループとの間に問題意識の共有をはかっていく必要が生じてきたと考えられる。その際、背景や条件は異なるものの、韓国の事例は重要な参考例となるだろう。そうした意味でも、今回の原州と華川への訪問は、得るところ大であった。=つづく=(山口協:研究所事務局)