活動報告―韓国の農業生産と加工現場①

はじめに

昨年3月、偶然のきっかけから訪問した韓国ドゥレ生協。昨秋には、生産者会の皆さんがよつ葉グループの生産・加工現場を訪問された。その際、「ぜひ韓国に来て下さい」とのお誘いを受けたこともあり、関西よつ葉連絡会の呼びかけで、同じく生産・加工部門を中心に参加者を募り、6月6日から9日にかけて視察研修を実施した。今後、数回にわたってその模様を紹介するが、まずは前提として、韓国の農業事情を簡単にまとめておきたい。

韓国の農業事情について

仁川国際空港からバスでソウルへ向かう途中、車窓からは、田植えを終えた水田の情景を垣間見ることができた。四角く圃場整備された水田、舗装された農道など、日本の風景とまったく変わらず、一瞬、韓国にいることを忘れてしまいそうになる。海を挟んでいるとはいえ、隣国で気候もよく似ており、また歴史的につながりが深かったことを考えれば、当然とも言える。だが、もちろん両者の間には違いも存在する。日本と共通する点、異なる点を考える中で、韓国農業の特徴も見えてくるように思われる。

近代化・工業化と韓国農業

韓国では、1961年の「5・16軍事クーデター」で権力を奪取した朴正煕軍事独裁政権の下、65年の「日韓条約」で得た無償・有償の資金を原資に、高速道路など各種インフラの整備、国策的企業の設立・強化、財閥への優遇などを通じて、外資導入による輸出志向の経済建設が進められた。ベトナム戦争に伴う特需を加え、65年から75年にかけては年平均10%の経済成長を実現、GNP(国民総生産)は14倍、外貨総額は24倍、輸出総額は29倍に拡大した。鉄鋼、石油化学など基幹産業が確立されるとともに、輸出産業も繊維や家電から造船や自動車などへ移行した。

こうした勢いは80年代も続き、諸外国から資本・中間財・技術を導入して製品を輸出する輸出志向の貿易立国として、「アジアNIEs(新興工業経済地域)」の一翼を担うようになる。同時に、経済発展に伴って国民所得の水準が上昇する中で、都市のサラリーマンを中心に「中間層」が拡大、「開発独裁」型政治に対する民主化の要求が高まり、87年の「6月民主抗争」を経て政権側の「民主化宣言」を引き出すに至る。

以上のように近代化、工業化が進展を見せる一方で、韓国農業は産業全体に占める位置を加速度的に低下させていく。65年には39.0%あったGDP(国内総生産)に占める第一次産業の割合は、99年には5.6%となった(日本の場合、65年の10%から99年には2.0%に低下)。

日韓農業の共通点と相違点

近代化・工業化に伴う農業の傾向的衰退は、韓国だけでなく日本の場合も同じである。というより、時代的には日本が先行し、韓国がその後をたどる展開になっている(ただし韓国の場合、日本以上に近代化・工業化の進展は急速であり、それに伴って農業の衰退も急激だったと言える)。それ以外にも、日韓の共通点はいくつかある。例えば、両国ともに第二次大戦直後に戦前の地主制を解体し、自作農主義に基づく家族営農を農業の基軸に据えたこと。それによって創出された営農規模が非常に零細であること(ただし日本の場合、大規模経営が主流の北海道を除くと、韓国以上に零細営農になる)。耕地面積の半分以上が主食であるコメの生産にあてられる一方、コメ以外の穀物や大豆の自給率は極端に低いこと、等々である。これらは、下の表1からも確認できる。

その一方で、同じ表1には両国の相違点も示されている。すなわち、一戸当たりの世帯員数と専業農家率である。まず、前者から見ると、総戸数に対する農家戸数の割合、つまり農家比率は、韓国の方が日本より2.3%高い。ところが、総人口に対する農家人口の割合、つまり農家人口比率は、日本の方が高くなっている。それ故、一戸当たりの世帯員数は、日本の方が韓国よりも1人以上多いという結果になる。また後者については、時代的には遡るものの、表2において、より詳細に見ることができる。さらに言えば、日本では年を追うごとに専業農家率が低下しているのに比べ、韓国の場合、70年〜80年に上昇、90年にかけて急減するが、それ以降、再び上昇している。

もちろん、こうした構図は農家経済にも反映される。農家全体に占める第2種兼業の比率が高い日本では、農家所得に占める農外所得の割合は、農業所得よりも高くなる。当然、韓国はその逆である。言い換えれば、日本の場合、農産物価格の低下などで農業そのものが打撃を受けても、農業所得への依存が少ないため、農外所得が確保されていれば生計の維持が可能である。それに比べ、韓国では、家計に占める農業所得の割合が高いために、農業への打撃は生計への打撃に直結する。

もっとも、資本主義的大経営を目指す立場からすれば、市場原理の貫徹によって家族営農が淘汰され、個別大規模経営が拡大すれば、農家の種別の面で専業が拡大するのは当然であり、その限りで、韓国における推移は奇異に当たらない。ところが実際には、専業の拡大は経営規模の拡大につながっておらず、むしろ、零細な専業農家が、いわば「滞留」し続ける結果となっている。

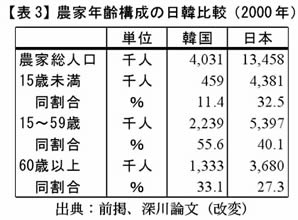

この点については、表3における農家の年齢構成を見ると、さらに興味深い事実が判明する。日本でも、社会全体の高齢化ともに、とりわけ農村における高齢化と人口減少が進み、山間地を中心に「限界集落」という呼称が一般的に通用する状況になっている。だが、その日本と比べても、韓国の状況は憂慮すべき水準に達している。すでに、60歳以上の人口比率が日本を上回るほどに拡大する一方、15〜59歳の層は厚いものの、15歳未満の子供の割合は、日本のおよそ三分の一に過ぎない。表1の一戸当たり家族員数を見ても分かるように、日本の農家が平均で4.4人、つまり2世代から3世代で構成されているのに対し、韓国の農家は1世代から2世代で構成されている。言い換えれば、これから教育資金などが必要となる幼い子供を抱えた年齢層にとって、韓国の農村は日本以上に定着しづらい環境にあり、その結果、青壮年層が農村を離れる一方で、高齢層は農村にとどまり、そのまま年齢構成が上方へスライドしていく構造にあると見ることができる。こうした状況に変化が生じない限り、加速度的に高齢化が進行し、農村の再生産は限りなく困難になる可能性が高い。

韓国農業の厳しい現状

以上を踏まえると、韓国農業の特徴として、「零細な営農規模の下、高齢の夫婦が専業で水田稲作を続けている」という像が浮かび上がってくる。もちろん、これは平均的な数値に基づく一般論に過ぎず、実際には地域ごとに多くの偏差があることは言うまでもない。ただし、それでも平均値として、基本的な傾向を表すものと見ることはできる。少なくとも、表面的には類似の農業構造を持つように見える日韓の間で、差異が際立つ部分であることは確かだろう。

こうした違いが生じる理由を示唆しているのが、表2に示された専業・兼業の割合の相違である。日本の場合、工業・産業立地が全国的に分散しており、地方農村からも通勤可能な近距離に配置されていることから、兼業が容易な状況が存在している。その結果、農業所得が相対的に減少しても農外所得で補完できるため、青壮年層による離村の歯止めとなり、イエやムラの存続にとって有利に機能している。

これに対し、国家主導で短期集中的に工業化が行われた韓国では、工業・産業立地もまた拠点集中的に配置され、地域的偏差が大きい。実際、全人口の半数近くがソウル首都圏(ソウル特別市、仁川直轄市、京畿道)に集中していることからも、農業以外に所得を求めようとすれば、農村を離れ、都市に移り住まざるを得ない状況が推察される。

もちろん、日本のような兼業の拡大は、農業にとって肯定的な役割を果たすだけではない。農外所得が中心となれば農業自体への関心が薄まり、あるいは農地は資産維持を目的とした耕作放棄地と化す場合もあるからだ。つまり、韓国のように専業が中心でも、経済的に再生産可能ならば問題はないが、そうでない場合には、兼業機会の少なさによって農家、農村の存続が極めて厳しい状態に追い込まれることになる。

ちなみに、韓国農業は作物構成として、日本以上に稲作への特化が著しい。例えば、2000年の段階で、農作物収入に占めるコメの割合は、日本の35.3%に対して韓国は45.8%と、10%以上も上回っている。もちろん、それは、コメを主食とする食文化や、稲作に適した土地・気候条件のなせる業であるとともに、近代化・工業化に伴う貿易立国政策を推進する過程で、コメを保護する代わりにそれ以外の穀物や大豆を自由化してきた農政の帰結でもある。しかし同時に、果樹や野菜に比べて費やす労力・時間が少なく、機械化の余地も大きい水田稲作が、高齢で家族員数の少ない農家にとって農業を続けていくための有力な「手段」であるという側面も軽視できないだろう。

加えて、こうした韓国農業の構造から浮かび上がってくる点が、もう一つある。WTO(世界貿易機関)ドーハ・ラウンドに関する03年のカンクン閣僚会議、そして05年の香港閣僚会議、さらにはこの間の韓米FTA(自由貿易協定)締結交渉と、農産品を含めた貿易自由化の動きが進む中、それに反対する抗議行動の先頭には、常に韓国農民運動の姿がある。大規模な動員、高度な組織性、果敢な行動力、いずれも群を抜いている。農業事情がよく似ているにも関わらず、日本の場合と比べ、なぜこれほど違うのか。

その理由の一つに、韓国農業に特有な構造があることは間違いない。すなわち、専業の割合が高いだけ、農産物貿易が自由化された場合の影響は日本に比べてはるかに大きく、農業断念、挙家離村、農村崩壊へと連鎖的につながる可能性が高いのである。韓国農民運動は、この間「WTO Kills Farmers(農民殺しのWTO)」とのスローガンを掲げているが、それは普遍的な傾向を暴露すると同時に、何よりも韓国農業の置かれた状況を告発するものと言えよう。

韓国農政の動向

韓国政府は1989年、「農産物輸入自由化例示計画」の発表を契機に、それまで徐々に行ってきた農産物市場の開放を本格的に開始した。その後も、GATT(関税・貿易一般協定)ウルグアイ・ラウンド、WTOドーハ・ラウンドの枠組みの中で、コメを除く市場開放を推進してきた。その背景として、諸外国とくに最大の貿易相手である米国からの市場開放圧力が存在した。もともと韓国は国内市場が狭く、また長らく中間財・資本財を輸入し、製品を輸出する輸出主導型の経済構造を続けてきたため、成長を持続するためには世界市場への依存を拒否できず、それ故、国内市場の開放を迫られるのは不可避の過程でもあった。

加えて97年、アジア通貨危機の波及に伴い、いわゆる「IMF(国際通貨基金)ショック」に襲われたことから、新自由主義的な経済政策が浸透していく。それ以降、金大中、盧武鉉と、政治的には中道左派傾向の政権が続く傍ら、経済政策の面ではグローバル経済への積極的な同一化を図り、とくに盧武鉉政権下では04年以降、矢継ぎ早にFTA/EPA(経済連携協定)の締結交渉が進められた。

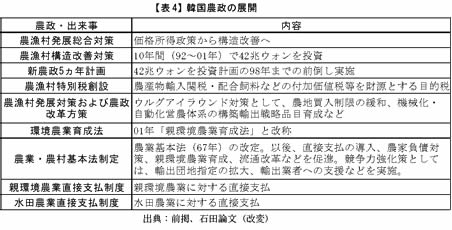

もちろん、その一方で、表4に示されるように、各種の農業政策が遂行されていく。このうち、大まかに言って、98年までは、農業の構造改善を通じて国際競争力の確保を図るものであり、大規模経営への誘導、施設栽培への転換の促進などが盛り込まれていた。ところが、結果的に構造改善は進まず、またIMFショックなどによって、むしろ農家の負債が増えたことから、こうした路線は頓挫を余儀なくされる。98年以降は、いわば農業の多面的機能の維持を含む新たな農政の枠組みへ、戦略を転換したと見ることができよう。

もっとも、こうした構図は多かれ少なかれ、日本の経験とも重なるものである。そして、日本政府がそうであるように、韓国政府もまた、大枠としてはグローバル経済に即して工業製品の自由貿易を促進しながら、コメを最後の聖域として国内市場の開放を限界まで拡大し、農業に対してはその都度、場当たり的な介入を繰り返す形になりつつあるのだろう。逆に言えば、農業が農業として生き残っていくためには、農村・農民自身の主体的な立ち上がりなしに状況は好転し得ないという点でも、日本と韓国は類似の構造を共有している。われわれが韓国農民運動に大きな関心を寄せるのも、この故にこそ、である。=つづく=(山口 協:研究所事務局)

【参考文献】

倉持和雄「韓国農業の現状と基礎構造」『農業経済論集』(九州農業経済学会)第48巻第1号、1997年6月

石田信隆「韓国農業の現状と日韓FTA」『農林金融』2004年7月号

深川博史「日韓農業の構造比較」『経済学研究』(九州大学)第72巻第4号、2006年3月

朴 珍道「農産物市場の開放と韓国農政の転換」『グローバリゼーション下の東アジアの農業と農村』原剛ほか編、藤原書店、2008年