集会報告:協同労働の協同組合

今日の時代、いかに「働く」のか

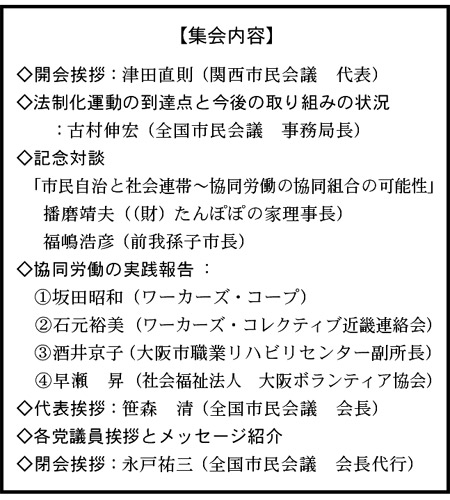

3月1日、「『協同労働の協同組合』法制化を求める地域市民集会in大阪」に参加した。主催の「『協同労働の協同組合』法制化をめざす市民会議」は、日本労働者協同組合連合会(労協連)などの呼びかけのもと、2000年11月に設立された。内容は別掲の通りである。以下、当日の集会を振り返って、いくつかのポイントを紹介したい。

「協同労働の協同組合」

「協同労働の協同組合」とは耳慣れない言葉だが、これまで労働者協同組合、生産者協同組合、ワーカーズ・コープ、ワーカーズ・コレクティブなど、さまざまな呼称で存在してきた。要するに、労働者自身が所有・経営・管理する協同組合であり、消費者を主体とした生協(生活協同組合)の労働者版、あるいは労働者自主管理企業と言うことができる。一般企業における雇用労働では、基本的に労働者は経営者の管理下に置かれ、経営方針は出資比率に応じた決定権を持つ株主によって決定される。これに対し、労働者の協同組合では、各々が資本と労働力を持ち寄り、参加者全員が労働者であり経営者として、一人一票の協同組合原則に基づいて自主管理を行うものである。

海外とくにヨーロッパでは、スペインのモンドラゴン協同組合をはじめ、社会的認知を獲得し、経済的にも一定の位置を占める事例があるが、日本では比較すべくもないのが現状である。こうした違いが生じる一つの原因として、労働者の協同組合を規定する法律の有無という問題を指摘することができる。日本では、農協や生協など、協同組合はそれぞれ別の法律によって規定されており、労働者の協同組合はいずれにも該当しない。その結果、現状では任意団体やNPO(特定非営利活動法人)などとして活動せざるを得ず、社会的信用や事業上で制約を受けたり、税制面では農協や生協に比べて不利になるなど、思うに任せない面が少なくない。

法制化運動の背景要因

それ故、こうした状況を打開すべく、法制化へ向けた運動が取り組まれている。今回の集会もその一環だが、主催者側事務局長の古村伸宏氏によれば、昨年あたりから、急速に現実味を増してきたという。実際、10年近い準備期間を経て、法制化運動の市民会議が発足したのは2000年のこと。この段階で、法制化直前まで進んだものの、最終的には自民党議員の抵抗で頓挫したらしい。

再び勢いを盛り返したのは、昨年からである。全国市民会議の会長に連合の前会長が就任し、今年2月には、法制化を推進する超党派の議員連盟が発足した。運動側としては現段階を法制化への「カウントダウン」と規定しており、各地での集会を通じて、この流れに棹差そうとしている。確かに、一般紙でも事例紹介を目にする機会が増え、社会的な関心も高まりつつあるように見える。

ここへ来て盛り返しが始まった理由は、やはり経済・社会情勢の変化だろう。この十数年にわたる不況や新自由主義の浸透に伴って、非正規雇用の拡大や「ワーキング・プア」の増大に見られるように労働環境が悪化の一途をたどる中、さまざまな背景によって現行の労働市場から排除されがちな人々がいかに自立した生活を営んでいけるか、あるいは、従来型の企業を軸とした雇用労働の確保にとどまらず、資本による労働の支配そのものをどう乗り越えるか、といった問題意識が広がりつつある。その際、現状に対するオルタナティブ(別の選択肢)として、労働者の協同組合というあり方が存在感を増していることは確かだろう。実際、06年版の『国民生活白書』でも、「コラム 資本と労働を持ち寄る新しい働き方」として紹介されているほどだ。

協同労働と「新しい公共」

注目すべきは、「協同労働の協同組合」の意義が、労働の側面にとどまらず、「新しい公共」を担うものとして位置づけられていたことである。これは、主催者側の中核を担う労協連傘下の各事業体が、公共施設の指定管理者を積極的に受託し、一定の実績を上げていることが背景となっている。言うまでもなく、指定管理者制度は「小泉改革」の一環として、財政支出削減を意図して導入されたものである。それ故、民営化による公共サービスの実質的放棄などと批判を浴びている。

しかし翻ってみれば、従来の自治体による直接管理がどれほど公共性を持っていたのか、疑問も大きい。むしろ、行政つまり「官」が公共を独占した結果、利用者つまり「民」の介在する余地は極めて少なかったのが現実だろう。もちろん、「小泉改革」のように「官」に代えて「私」つまり営利企業を置くのは問題だとしても、「官」による公共の独占が維持されていいはずがない。

今回の集会で言われた「新しい公共」は、小泉流の「官から民(実は「私」)へ」との煽動を逆手にとって、公共の本来の意味である「民」の自己統治を回復しよう、との文脈から提起されたものである。それはまた、基本的に仲間内の利益を追求する組織としての協同組合が、地域や市民という「外部」とのつながりを確保することで、閉鎖的な独善・退廃に陥らないための担保でもある。

この点を別の面から強調したのが、(財)たんぽぽの家理事長・播磨靖夫氏と前我孫子市長・福嶋浩彦氏による記念対談「市民自治と社会連帯」である。奈良県で身体障害者施設を運営する播磨氏は、非営利のボランタリー・アソシエーション(自発的結合組織)から、予算編成への市民参加など参加型の市政を進めてきた福嶋氏は、行政と市民自治との関係から、それぞれ立場は異なるものの、基本的な見解は一致していた。すなわち、労働者の自主管理を基礎とした協同労働の中で育まれる自己統治の能力が、市民の自治に基づく「新しい公共」の確立にとって重要な役割を果たす、という期待である。

協同労働とわれわれ

もちろん、「協同労働の協同組合」という形式を整えたからといって、自動的に質的転換が生じるわけではない。法制化もまた然り、である。実際、既存の農協や生協を見ても、管理部門と現場の乖離、営利主義の横行など、それこそ「名ばかり協同組合」の実例は枚挙に暇がない。労働者の協同組合とはいえ、予めそれを免れるはずはなかろう。逆に、株式会社など法律上は営利企業であっても、社員の実質的な経営参加や地域社会への貢献を実現しているところもある。そもそも、今日の経済システムの中で存続しようとすれば、理想論で済むはずもなく、一般営利企業との熾烈な競争は避けられない。その過程で資本の論理に浸食されることは、極めてありがちである。

一方、「協同労働の協同組合」は、労働者自身にとっても、無前提に有利なわけではない。自ら経営に責任を負うより、与えられた仕事をこなす方が、負担は軽いとも言える(先の福嶋氏によれば、市民自治に向けた模索の中で、行政内部の闘いだけでなく、行政に依存しがちな市民意識との闘いも重要だったという)。反対に、経営状況を勘案して自らの働き方を決める場合、往々にして、自らの労働条件を切り下げる「自己搾取」が生じる危険もある。

ただ、こうした問題が想定されるからといって、「協同労働の協同組合」や、その法制化を消極的に評価しても仕方がない。というのも、すでに見たように、その背景には明らかに一定の社会的現実が存在するからである。そして、その現実は、現状の経済システムの中にあって、それに内在しながらも同化されることなく、システムそのものを動揺させ、最終的には組み換えていくという、困難な「陣地戦」を要請している。

その意味では、よつ葉グループもまた、同じ問題領域の中に存在していると言えよう。この辺りの具体的な内容については、現在進行中の研究会「『よつ葉らしさ』の根源を探る」第2弾における論議を通じて検討することになるが、自らの運動の歴史的な意味合いを踏まえ、その成功例・失敗例の両面で、現に生じている動きと交差することができれば、労働者の自己統治、市民の自治に向けた大きな流れを創出するための、一つの力になるのではなかろうか。(山口 協)