集団経済を維持する行仁村

はじめに

北京到着から明けて8月21日、ツアー一行は最初の目的地、行仁村に向かった。同村は正式には、河北省廊坊市三河市新集鎮行仁荘と言い、北京中心部から東へ車で2時間半ほど、北京市と天津市に挟まれた河北省の飛び地に位置している。「市」が二つ重なるのは奇異に思えるが、中国の行政区画では、「市」には三つの段階がある。また、中国では「郷・鎮」までが行政機構の範囲であり、「村」は住民自治組織との位置づけである。いわば日本の「町内会」に近いが、徴税の代行など、実質的には行政機構の機能が濃厚である。おおむね自然集落にもとづく「村」が複数集合し、「郷・鎮」となる。

行仁村の概略

行仁村へ向かう車中で、今回のツアーの「総監督」とも言うべき劉健芝氏(香港嶺南大学教員)から、村の概略が説明された。当日の案内役をしていただいた、陳昕氏(中国社会科学院社会学研究所副研究員)の論文「郷村集体経済与社区公共産品」に基づくものである。まずは、それを下敷きに現地での見聞を加え、同村の概略を記す。

行仁村は約3000ヘクタール(ha)の総面積を持ち、人口はおよそ3300人、戸数は870戸である。このうち、耕地面積は4692畝(※1)で、約312haに相当する。華北平原という土地柄から、主要な農産物は夏季のトウモロコシ、冬季の小麦など穀物である。訪問時はまさにトウモロコシの真っ盛りで、辺り一面、見渡す限りトウモロコシだらけだった。食用、加工用、飼料用など、用途別に栽培されているという。

小麦の収量は1畝あたり450キロ、トウモロコシは同900キロ。いずれも、キロ当たりの収益は600元という。ただし、小麦1年分の収量は自家消費量の平均2年分に相当するため、自家消費分を除く余剰を売却し、現金収入に充てているとのことだ。

03年の村全体の農業生産高は1200万元。また1人当たりの農業収入は4300元で、全国的にも高い水準だという。ただし、80年代には中の下、90年代末には中の上という歴史的変遷をたどった末のことである。

行仁村はすでに人民公社の時代から、電気設備、灌漑・井戸といったインフラの建設を進め、72年には、農具類を生産する村営工場(当時は「社隊企業」)を設立するなど、意欲的な経済戦略を持っていたようだ。とくに、78年に始まる改革開放政策の直前には、灌漑設備が完成し、これによって収穫量は飛躍的に伸びたという。こうした蓄積があればこそ、改革開放政策にもうまく乗ることができたものと推測できる。

村民の経済状況について言えば、世帯収入の80%以上が農業収入だが、1000人ほどが運輸、建設、食品加工など商工業に従事している。村から都市に出稼ぎに出る、いわゆる「民工」も300人ほどおり、職種はやはり建設現場が多いそうだ。稼ぎがよい場合には、家族ともども引っ越す場合もあるらしい。

行仁村の特徴

もちろん、行仁村に限らず他の村でも、農業における改革開放、すなわち人民公社から請負制(※2)への転換によって、おおむね収入増が実現したことはたしかである。ただし、周知のように、市場化の常として、他の村では世帯ごとの条件に応じて経済格差が生じている。また、かつては村の集団所有だった公共部門でも、「払い下げ」による私有化(民営化)が進行した。市場化の初期段階では、経済的権限の差配は政治的権限に基づいて行われるため、中央と同じく末端の村でも、村の幹部などが経済的権限を一手に引き受け、新たな一種の寡頭制が発生することになる。

公共部門の私有化によって、インフラ整備などにかかわる一般村民の負担は増加する一方、生産手段の有無に伴う経済格差はさらに拡大する。その結果、共同体としての村の役割は希薄化し、「公共性」の喪失を招いた。また、負担増や格差の拡大、経済的権限への関与をめぐって、村の幹部と一般村民との利害対立、物理的衝突も発生した。

これに対して、行仁村では以下のように、集団所有に基づく各種の共用インフラが残されている。

①共有地(400畝=約27 ha)、②村有工場(レンガ工場、道具工場、機械工場)、③大型農業機械、④灌漑設備・井戸、⑤教育施設(幼稚園、小学校)、⑥道路、⑦電気・通信設備。(※3)

このうち①と③については、賃料をとって村民に貸与する形である。②は独立採算制だが、収益のうち50万元を村に収めている。これを含め、①~③から得られる村の収入は、03年で120万元とのことである。必要経費を除いて公共サービスに支出され、④~⑦の維持管理費などに充てられている。

このように、改革開放に際して各世帯に平等な農地の分配を行なっただけでなく、共有地をはじめとする集団所有部門を残したことによって、村のさまざまな文化行事などについても、集団で取り組む際の物質的裏付けとなっているという。

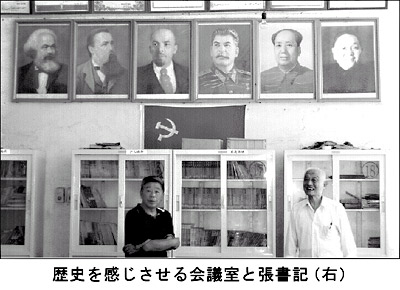

行仁村幹部との対話

行仁村では、共産党村支部委員会(党委)の張書記、趙副書記の御両人を中心に、質疑応答の機会を持つことができた。ちなみに、現在80歳の張書記は1954年以来、一貫して現職にあるという。最近の選挙では高齢を理由に立候補を辞退したが、開票したところ、出てきたのは彼の名前ばかりで、留任せざるを得なかったとのこと。

以下、要点をかいつまんで紹介する。

―行仁村と他の村との最大の違いはどこにあるとお考えですか。

「それは、行仁村が集団経済を維持し、集団で運営していること、また「請負制」と「集団経済」という二つの経済のバランスがとれていることだと思います。村民もこれを重要なものと認識しています。」

―集団経済を残している村は、中国全土でも珍しいと聞きました。なぜ残ったのですか。

「その点では、人的要素が大きいと思います。人民公社から転換する際に、村に共同性を残すための技術を持った人間がいたからです。現在、中国全体では74万の村がありますが、そのうち、集団所有部門を残しているのは、およそ2000ヵ村と言われています。いずれも人的要素が大きく働いていると思います。」

―集団所有部門から得られる収益の分配は、どうなっていますか。

「集団所有部門では、村民委員会(村委※4)が所有主体となっていますから、収益はまず村委に入ります。その上で、それを各種の公共サービスに支出しています。農業用水、生活用水を利用する際の助成金として、各戸に分配してもいます。」

―医療についてはどんな状況ですか。

「村には診療所が3ヵ所あり、それぞれに職員を2人配置しています。村で給料を出して雇用しています。」

医療や社会保障は、「三農問題」の中でもかなりの難問である。これまで農村医療は「自力更生」に任され、ようやく03年、農民の医療互助共済である「新型農村合作医療制度」が導入された。

とはいえ、加入者は未だ微々たるものに過ぎず、内陸の農村では病気になっても医者にかかることができない多くの人々が存在する。

そうした状況を踏まえるとき、医療に関する行仁村の取り組みは、村の目指すものがどこにあるのか、雄弁に示していると言える。

行仁村をめぐる

質疑応答の後、張書記ら村幹部の案内で、村内の各所を見学した。

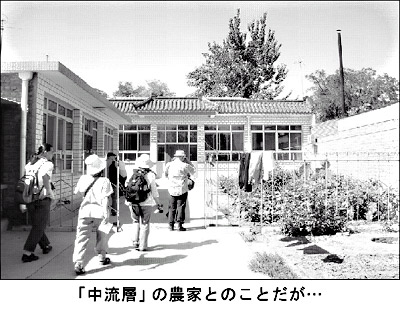

最初に向かったのは、「村で中流層の家庭」と紹介された民家である。

中国らしく周囲をレンガ塀で囲まれたこのお宅は、母屋、別棟、中庭から構成され、瓦屋根、レンガ造り、モルタル仕上げの平屋建てである。ここ10年以内に改築したとのことで、清潔感溢れるたたずまいである。建築費は8万元とのことだが、相場から見てどうなのか、よく分からない。総面積は300平米で、上モノは私有だが、宅地は村から無償貸与される形になっている。一家は6人で、母屋は息子夫婦の、別棟は父母の居宅になっており、中庭では自家用野菜が栽培されている。自転車は複数台あったが、さすがに自家用車はない。

母屋の居間を覗かせていただいたが、正面には大画面テレビが鎮座し、そのほか家電製品も充実していた。一行の中では、これで本当に「中流層」なのかと、疑問もささやかれた。ただ、敷地の広さや門構えについて言えば、外から見た限りでは、他の家屋も似たり寄ったりで、中には二階建ての豪邸も散見されたことから、当事者の説明を否定する理由はないように思われる。

次に向かったのは、村の小学校である。夏休み期間中で、子どもの姿は見られなかったが、構内を見学することができた。

まずは大きな門構えに圧倒される。しかし、構内に入ると、さらに驚かされる。校舎は2棟がカギ型に配置され、いずれも鉄筋コンクリートの3階建て。昨年に改装したといい、外壁の白と柱の朱色が鮮やかなコントラストを描いている。日本の小学校と比べても遜色はないだろう。

改装費用は総額で350万元。そのうち国からは300万元が拠出され、残りの50万元は集団所有部門を原資とする村の財政から支出したという。生徒は総勢500人ほどで、近隣の他村からも通学しているとのことだ。

周知の通り、中国では現在も「1人っ子政策」が継続されているが、農村部では2人まで子どもを持つことができる。それでも、4~5人は当たり前だったかつての時代に比べれば、生徒は激減したという。隣接する幼稚園と合わせて、教員は60人を擁するとのことだ。

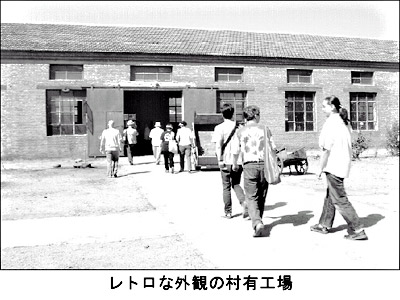

最後に向かったのは、村有工場である。72年に建てられただけあって、さすがにレトロな外観だが、内部もかなりのものである。もともとは農具類の製造から、刃物の製造に移行して操業していたが、現在では、都市の企業からの下請けで部品加工も行っているという。しかし、旋盤、ボール盤など、使われている機械類は60年代に作られたものばかり。それもそのはず、ほとんど中古で譲り受けたという。

ツアー一行の中には、かつて工業高校に勤務された方もおり、懐かしさを感じる反面、採算がとれているのかどうか、疑問も出されていた。しかし、村幹部の説明によれば、ローテクながら需要は非常に多いらしく、年間を通じて稼働しているという。比較的大都市に近い立地条件という利点の故かもしれない。

一方で、ローテクだけに技術力が生産の規定要因となるため、労働者の技術水準は高く、村外の工場で修行した後に就職する者もいるという。雇用者の総数は80名で、全で村民である。給料は月1000元前後で、経験と技術力で差がつくとのことだ。売上総額は年300万元。そのうち50万元が村の収入となるのは、既に述べたとおりである。

80年代に農村の経済発展を牽引した「郷鎮企業」(村有企業を含む)も、工業化の著しい現代中国にあって比較優位を失い、今や「過去の栄光」となりつつある。郷鎮企業に対する依存度が高い農村ほど、先行きが懸念されるところだ。

行仁村の場合は、先に見たように、農業収入とそれ以外の収入の割合が8対2であり、村有工場はいわば「副業」の位置にあると考えられる。

「三農問題」と村の関係

現代中国の農村に肉迫したルポ『中国農民調査』によると、「三農問題」の象徴とも言うべき農民暴動、集団直訴事件の多くは、基本的に①所得の再分配をめぐる構造的要因、②それに絡んだ基層幹部の専横という人格的要因、③とりわけ村内の政治構造に関わる政治体制上の要因―という3つの要因から形成されていることが分かる。

前回も触れたように、中国における所得の再分配は歴史的に都市偏重であり、農村は専ら「自力更生」を強いられてきた。都市部なら100%国庫負担の義務教育を含む公共サービスやインフラ建設、また、肥大した郷・鎮、村の役人を支える経費も、最終的には農民の負担である。

こうした歪な再分配構造は、基層幹部の私利私欲と結びつく場合も多い。財政の責任が郷・鎮、村にあることは、外部監督の不在をも意味する。実際、さまざまな名目を盾に、村民から恣意的に費用を徴収し、私腹を肥やす幹部の存在は枚挙に暇がない。

また、とりわけ沿海部や都市近郊の農村では、工業用地の確保を目論む開発業者と結託して、農地の集団所有制を悪用して使用権を独断で売却し、その代価に賄賂を受けたり、村民合意の上で売却を決めた場合でも正当な補償金を支払わず着服するなど、今なお無法の横行が報告されている。

この点では、やはり共産党一党支配という「中国的特色」と切り離せない面が強い。村内の政治構造は基本的に、村委と党委の両輪からなっているが、実質的には、全村民から選出される村委主任よりも、限られた党員に選ばれた党委書記が優位にある。両者が同一人物で、しかも善人であれば、問題はない。しかし、両者が異なり、なおかつ後者が強欲であれば、利権漁りに基づく紛争が発生する可能性は高い。両者が同一人物で、しかも強欲ならば、さらに凄惨な紛争となるか、村民は沈黙を余儀なくされるか、どちらかである。

行仁村に見る「特殊要因」

以上の点で行仁村を見た場合、①に関わる条件では、全国の他村と違いはないはずだ。ただし、改革開放以前から、基本的なインフラを確保していたこと、村有企業や共有地からの収益を村の財政に充当できることなど、自主財源の確保によって、財源不足に由来する農民の高負担とは無縁だったはずである。ちなみに、中国の全人口に占める国家公務員の割合が6%であるのに比べ、行仁村の行政幹部は村人口の2%であり、この点でも農民の負担は低く抑えられている。

また②と③について言えば、党委書記の在籍期間の長さに注目せざるを得ない。1954年以来と言えば、社会主義教育運動(四清)、大躍進、文化大革命など、中国現代史のあらゆる「剣が峰」を乗り越えてきたことを意味する。人徳、政治力量、経営手腕など、さまざまな面で村民の信頼を勝ち得てきたことは間違いない。

ほかにも、内陸部に比べれば農業に対する自然的制約が緩やかで、大都市近郊に位置するため農業面でも工業面でも利点が大きいなど、地理的要因をはじめさまざまな要因を推察できるが、いずれにせよ、当人たちが語るように「特有の条件」「人的要素」のなせる業と見ることができよう。

村委=党委事務所の会議室や応接室には、「十佳村街(良い村ベストテン)」「先進基層党組織」などと記された各種賞状が飾られており、政府や党から模範的な村として評価されている様子が窺える。モメ事もなく、経済的な困窮とも無縁で「自力更生」してくれるのだから、当然ではある。

行仁村に見る「普遍要因」

とはいえ、「特有の条件」「人的要素」の規定力が大きければ大きいほど、「三農問題」の解決にあたって範例となり得る可能性は小さくなる。もちろん、これは行仁村の責任ではない。問題は、特殊要因の中から普遍要因をどれだけ抽出できるか、である。

この点について、今回見聞した限りでは、やはり集団経済の領域をどこまで維持できるか、請負・私有の領域とのバランスをどうとるか、という点に絞られるものと思われる。もちろん、それは機械的に為し得るものではなく、また、意識的な少数者の営為に還元し尽くされるものでもない。村民が主体的に集団経済を支持しない限り、優れた人的要素も効力を発揮できないからである。

今回、限られた見聞の範囲ではあれ、行仁村の目標が利潤追求にあるというよりは、むしろ村全体・各世帯の福利厚生を自前で賄うことにあり、そのために集団経済を維持していること、村民がそうした村のあり方を誇りに思っていることについては、実感できた。こうした関係が維持されればこそ、共同体としての村も存続可能なのだ。

とはいえ、「市場化、私有化、商品化」という現代中国の支配的動向は、今後ますます深化していくはずであり、集団経済の存続に関する規定要因であった人的要素も、時間の経過とともに否応なく変化せざるを得ない。

集団経済に変化を迫る諸条件が外部からのみもたらされるなら、問題は少ないだろう。しかし、外部条件の変化は必ず内部にも波及する。私有化の推進によって変化に対応しようとする傾向が村の内部から生じる可能性は、否定できない。その際、いかなる対処が行われるのか。

この点では、歴史的経験が参考になる。集団経済の維持をめぐって、これまでどのような論議がなされ、どのように問題解決が図られてきたのか。あるいは、日常的な合意形成は行われているのかどうか、行われているなら、その内容はいかなるものか。アソシエーション論の観点からも非常に興味深いところだが、今回はお話を聞く時間を確保できなかった。残念ながら、今後の課題とせざるを得ない。=つづく=(山口 協:研究所事務局)

※2:農家各戸が村の集団所有主体と契約を結んで農地を借り、定額の上納分(生産物や現金)を納めれば、残りの生産物は自由に処分できる制度。各戸が生産を請け負う構図から、請負制と呼ばれる。現在では、農地の使用権は30年と規定され、賃貸・交換・譲渡など権利委譲も認められている。

※3:中国の農地はすべて集団所有、すなわち共有である。ここで言う「共有地」は、請負制による擬似的私有の下にはないことを意味する。

※4:機能から見て、日本の村役場に相当し、村委主任は村の行政首長、すなわち「村長」と言うことができる。ただし、中国では自治組織に関しても共産党の支部組織が同伴しており、実質的な権限は党支部が握っている。党と国家の関係に等しく、党委が村委を指導する構図である。

白石和良『農業・農村から見る現代中国事情』家の光協会、2005年