高まる関心と深まる問題意識(中)

はじめに

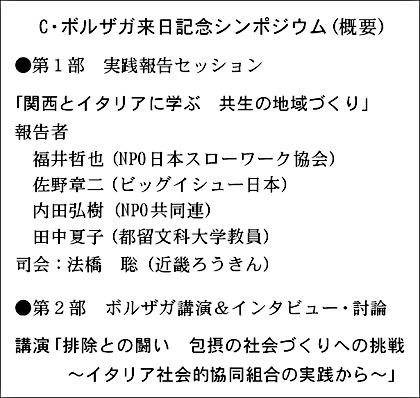

前号に続いて、今回は昨年12月3日に大阪で行われた「C・ボルザガ氏来日記念シンポジウム:21世紀の共生型の社会デザインを模索する」を取り上げたい。主催は、近畿圏のNPO・労働組合・協同組合・共済・市民組織などによって昨年6月に結成された「共生型経済推進フォーラム」である。参加者はおよそ50〜60人。事前申し込みの参加者に加え、当日参加者も多かったようで、主催者側が座席不足を詫びるほどの盛況ぶりとなった。

「社会的排除」との闘い

今回のシンポジウムは、表題のとおり、カルロ・ボルザガ氏の招請に合わせ、日本とイタリアの非営利・協同セクターが相互の実践と問題意識の交流を通じて協力・連携をはかり、同セクターの発展を展望する機会として取り組まれたものだ。

ボルザガ氏はイタリア・トレント大学教授、同大学ISSAN(非営利組織の発展)研究所所長として、社会的協同組合に関する研究の第一人者であると同時に、実際に社会的協同組合の運営にも関与しているとのこと。

主催者側の案内によれば、開催の主旨は以下の通りである。

「現在の社会を覆う閉塞感、あるいは“生きにくさ”の感覚は、障がい者やホームレスなどのいわゆる“社会的弱者”と呼ばれる人々が抱える社会的排除の問題とつながっています。…関西・イタリアの実践例の報告を含め、包摂の社会をどのように作っていくのか、考えてゆく予定です。」

ここで言う「社会的排除(social exclusion)」とは、1980年代後半から欧州、とくにフランスで用いられ始めた概念である。主に所得を基準とする従来の「貧困」概念に対し、単なる所得だけでなく、個人の社会参加の選択肢、社会との関係性という観点から、その断絶ないし欠如を基準にして「新たな貧困」を捉えるものと言える。関係性の断絶や欠如を生み出す要因は国や地域によって非常に多様であるため、現在のところ完全に一致した定義は存在しないようだが、基本的には、労働市場からの排除や財・サービスからの排除など、総じて市民的権利から排除され、その結果、社会に対する「閉塞感」や「生きにくさ」を抱えた状態、と見ることができる。(※1)

こうした概念の変化に対応して、社会政策の基本指針も変化しているという。

「かつての貧困アプローチが、貧困者に対する現金やサービス支給を通じた最低限の生活ニーズ保障という国家による温情主義的措置に基づいていたのに対して、社会的排除アプローチは、社会から排除されている人々を再び社会に取り込む社会的包摂social inclusionという新たな戦略を提起した。」(※2)

もちろん、「貧困アプローチ」に基づく社会政策から社会的包摂へ、問題認識の枠組みが変化すれば、問題解決を担う主体も変化する。すなわち、国家(行政)を主体とする画一的な再分配政策が有効性を減退させると同時に現れたのが、社会的排除の多様な諸相に対応する非営利・協同セクターの興隆である。

シンポジウムの第一部では、関西圏の非営利・協同セクター3団体による実践報告が行われたが、各々の活動領域は、「引きこもり」(福井)、「ホームレス」(佐野)、「障害者」(内田)と、いずれも現代社会の支配的な価値観からすれば少数者と見なされ、それゆえ社会的排除を被りがちな人々に関わるものである。

とはいえ、「引きこもり」に比べれば、後2者は伝統的な社会政策の範囲内にあったはずである。にもかかわらず、問題解決の主体が変化したのは、問題認識の枠組み変化を利用する形で、国家(行政)の側から主体の変化を強いる動きが繰り出されているからだ。

事実、「障害者自立支援法」や「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」に見られるように、この間、「自立」を名目に、国家による再分配の機能を再編するのではなく、再分配そのものを縮小する傾向が急速に進展している。この際、「自立」とは、排除を生み出す社会のあり方を問うのではなく、自己責任に基づく自助努力をさらに重ねることによって社会に復帰することを意味している。言い換えれば、国家(行政)を主体とした社会政策の機能不全に乗じて、社会的包摂を要請する形を取りながら、実際には、包摂を可能にする社会の形成という課題から撤退し、それを限りなく市場に委ねるものである。

もとより、こうした新自由主義的な社会改変の影響は、「少数者」にのみ帰せられるものではない。雇用・労働環境の劣悪化に象徴されるように、かつては「少数者」に集中して現れていた排除の構図は、今日では「多数者」の内部に浸透し、絶えず「少数者」をつくり出す圧力として作用している。「多数者」は当面、自らが「少数者」になることを恐れるあまり、むしろ排除を生み出す社会のあり方を内面化し、「少数者」の析出・排除に積極的に加担しさえするのである。こうした状況が進行すれば、社会からの排除というよりも、むしろ、社会そのものの排除に至りかねない。

その意味で、社会的排除との闘いは、単に排除された人々を元の社会に包摂する「原状回復」の取り組みではなく、排除を不可避とする社会のあり方を批判的に捉え、社会の内部から包摂の拡大が可能となるあり方を目指す「現状変革」の取り組みと言えよう。非営利・協同セクターに求められているのは、まさに後者の取り組みである。

共同連の取り組み

3団体による報告の中でも、とりわけこうした問題意識を鮮明に表すものと感じられたのが、NPO法人・共同連の取り組みである。

共同連は1984年、障害者問題における対政府交渉を目的に、「差別と闘う共同体全国連合」として結成された。その後、「障害がある人もない人も対等な立場で働く場づくり」を課題に、「共働事業所」の連合組織へと発展する。88年には「共同連事業組合」を結成、2001年にはNPOの法人格を取得し、「反差別、共働、事業所化、共生」の4原則の下、現在は「社会的事業所制度づくり」を提唱している。

一般に、「共同作業所」ないし「授産施設」と称される障害者の作業所に対し、共同連は自らを「共働事業所」と位置づけている。当日配布された紹介レジュメによれば、その意味するところは以下のとおりである。

「作業は障害者、健常者はその指導をし、福祉の名のもとに低工賃を正当化する福祉的就労の場ではなく、自らの存続のためには生産性の低い障害者から首を切る営利を目的とした就労の場でもない、第三の道をめざして。…全てが共同経営、協同労働。全員の働きあう力によって、事業所の経済的自立と、そして個々の経済的自立を保障する。」

文中の「福祉的就労」は、先の例では「貧困アプローチに基づく国家の温情主義的措置」に相当するだろう。ここでは、障害者はもっぱら福祉の対象として客体化され、自らの工賃の高低を判断する主体とは見なされない。一方、生産性を基準とした「営利を目的とした就労の場」とは、まさに今日の新自由主義的な「自立」路線である。ここでも、障害者は障害者としての固有性を剥奪され、利潤形成に対する寄与の度合いによって判断される客体としか見なされない。言い換えれば、排除を生み出す社会の基準にどれだけ適応できるかが問題なのである。いずれも、包摂を可能にする社会のあり方には、ほど遠い。

これに対し、両者を否定する共同連の「第三の道」は、「社会的に作り出された少数者が働くという局面において、少数でも多数でもない存在として個々のアイデンティティーを確立し、共に働くという新たな労働の価値観を創造しようとする運動」と記されている。

事業について言えば、関西圏では滋賀県に4ヵ所、大阪府2ヵ所の計6ヵ所の事業所を要している。職種は印刷、メンテナンス、製菓、製パン、リサイクルと多様であり、それに応じて、小規模作業所、小規模授産施設、株式会社と、事業所ごとの法的位置づけも異なっている。

具体的に見ると、例えば、クッキーを製造している「がんばカンパニー」(滋賀県、小規模授産施設)の場合、労働者は障害者24人、健常者15人の計39人。年商は1億4000万円で、粗利はおそよ40%。これに公的な補助金(年間1700万円)と労働助成(同1000万円)が加わる。職員の平均給与は15万円とのことである。また、リサイクル業を営む「くらしの宝島」(滋賀県、小規模作業所)では、労働者が障害者7人に健常者6人の計13人。年商は1800万円だが、格安家賃で店舗を借り受け、在庫を廃品や放出品に特化し、仕入れにかかる資金を圧縮することで、粗利95%を実現。公的な補助金(1000万円)と労働助成(300万円)を加え、自立可能な給与水準を達成しているという。

「包摂の社会」へ向けたデザイン

こうした個々の活動だけでなく、共同連では次の3点を中心に、事業の枠組みそのものに関する検討を行ってもいる。

①各地での仕事おこし:障害者の就労拡大と経済的な成果を実現するための「事業相談活動」

②行政補助の新たなあり方:自治体に対して、障害者が地域で働くことを目的とした事業所に対する助成の働きかけ

③事業協同組合の創立:仕入れ・販売におけるスケールメリットを目的とした事業の共同化

とくに興味深いのが、③に絡んで事業協同組合の活用を提起していることだ。

「…事業協同組合は法で定められた事業体の協同組合です。私たちの場合のように「共働」という理念で結びついた事業協同組合の設立も可能です。…組合として低利で大きな賃金を動かすこともできます。」(※3)

当研究所の連携団体にも「中小企業等協同組合法」に基づく異業種の事業協同組合「北大阪商工協同組合」がある。同組合はもともと、地域的、人的つながりを持つ小企業によって、事業の存続・発展のために結成されたが、同時に、単なる経済的利害の追求だけではなく、協同的な労働・生活の形成に向けた取り組みを考え、実践していくことも重視している。

共同連の考える事業協同組合も、直接的には経済的利害に基づく一方で、連携の理念に「共働」を据えており、事業と理念の一体化という強い志向が窺える。日常生活世界の諸関係、とりわけ規定力の強い経済関係に内在して自らの生活の拠点を形成しながら、それに同一化することなく別の価値観を提起し、「包摂の社会」へ向けて既存の関係そのものの変化を促すという点では、グラムシ「陣地戦」論を具現化するものと言えよう。

共同連は現在、「共働事業所」をさらに普遍化するものとして「社会的事業所」という概念を提起している。それは、「『障害者が働きやすい』というこれまでのスタンスから…福祉の範疇を超えた『誰もが働きやすい』社会を目指そう」との問題意識に基づくものだが、社会的排除との闘いを事業として進める際に、各種事業を統一的に支える法規が存在していない現状に対する批判をテコに、問題を広く社会に投げかけていくことでもある。

実は、この点で、イタリアにおける「社会的協同組合」の実践が深く関わってくる。=つづく=(山口 協:研究所事務局)

※1:近田亮平「『社会的排除』と貧困問題」、二村泰弘編『「貧困概念」基礎研究』アジア経済研究所調査研究報告書、2005年2月、参照。

※2:樋口明彦「現代社会における社会的排除のメカニズム」『社会学評論』217号、2004年、3頁。

※3:共同連ホームページ参照。http://www.gambatta.net/kyoudou/npo4.htm