「新しい農業理論」の形成に向けて(上)

野田公夫さんをお招きして

「農」研究会では7月4日、京都大学大学院農学研究科の野田公夫さんにご足労いただき、講演学習会の機会を持った。以前、内輪の学習会で『季刊あっと』第6号(06年12月)所収の論文、「世界農業類型と日本農業」を読んだことが、直接のきっかけである。非常に壮大な理論的構えに感銘を受けたことから、ぜひ直接お話をうかがいたく思い、企画した次第である。(構成・文責:研究所事務局)

はじめに

私の専門は日本の農業の歴史、それも大正時代から昭和の戦後直後くらいまで、その数十年間の歴史ですから、『季刊あっと』の論文のような内容は、普段は書いたこともなく、研究しているわけでもありません。日本農業の現状について、何をどうしたらいいか、具体的に提起できる材料はほとんどない。この点、予めご勘弁いただきたいと思います。

まず、この論文を書いた経緯についてお話しします。去年の夏に編集部の方が来られて、農業問題や食糧問題の大切さについては誰もが肯定するが、一方では最近、農業理論というものを聞いたことがない。現実は現実として、それとは別に、もう一回理論というものを考えないといけないのではないか。そんなふうに言われた。その際、私の所属する「比較農史学」の研究室は、アジアやヨーロッパとの比較で日本農業の歴史を研究していますが、日本農業の歴史という、一定の長期的な時間幅から何が見えるのか、また、比較という視点から農業理論としてどんな貢献ができるのか、考えてほしい。そういう依頼だったんですね。そんな経緯から書いた論文なんです。

農業類型から見た日本農業の特質

そこで、「新しい農業理論」という点で三つのポイントを挙げたいと思います。第一に「日本農業の現実の歩み」。この点では、いまや死語に等しいですが、いわゆる「日本農業の三大不変数」というものがあります。要するに「明治以降、三つの数字は変わっておらず、同じような農業が続いている」という意味です。その一つが「農業就業人口1300万人」。これは、明治から高度経済成長期の前まで一貫している。もう一つは農家数で、550万から600万。これも明治から変わらない。最後に農地面積で、600万余町歩。これも基本的に変わらない。この三つを指して「日本農業の三大不変数」と言います。

これは非常に奇妙なことで、経済の構造はどんどん変わっていくにもかかわらず、なぜ日本の農業だけが変わらないのか。「三大不変数」が百年も貫徹するのか。一種の異常事態ですね。逆に言えば、変化を前提とした経済理論では、日本農業は説明できない。そういう難問が日本農業の現実の中にはあるわけです。

もっとも、高度経済成長を経て、「三大不変数」は大幅に変わりました。しかし、面白いことに農地面積を農家数で割った一戸あたりの営農規模は、相変わらず一町歩(1ha)です。もちろん平均値ですが、やはり一町歩なんですね。これは驚愕すべきことです。さらに、論文には書きませんでしたが、2005年の「農林業センサス(統計)」というものがある。これは、五町歩(5ha)以上の大規模農家の顕著な増加を統計的に示したことで注目されましたが、これに対して梶井功さんという農業経済学会の大御所が、実に見事な批判を行った。彼によれば、2005年に五町歩以上で営農する農家の戸数として示された数は、実は日本で初めて農業の統計が始まった明治41年の戸数とほぼ同じなんですね。

我々は、戦前は小規模、戦後は規模拡大でやってきたというイメージで捉え、大規模農家もどんどん増えていると思っていた。ところが、それは完全な錯覚で、実は2005年になって、やっと明治41年の水準に戻ったんです。ついでに言うと、最近の実証研究で分かったのは、明治41年から明治維新、江戸時代へと遡るほど、五町歩以上層の数は増えていくということ。つまり、江戸時代こそ大規模経営だったんですね。逆に言うと、農業技術の発展につれて営農規模が小さくなっていく。これを「経営規模縮小論」と言います。

江戸時代の農業技術と現代のそれを比べると、機械化の前は当然、人間の手作業、鍬などが主体です。ところが、そのまた前は牛を使っていた。日本は不思議なことに、牛を使う農業を途中で捨てている。牛を使っていた大規模経営から、人手の範囲に縮小していく。もっとも、それは後退ではなく、農業技術が管理を厳密化する方向に発展したことを意味しています。肥料、虫、病気、水の駆け引きまで管理することによって、日本の米生産は画期的成果を収めたわけです。

どれほどの成果か。例えば、フランスの小麦は20世紀初頭で、収穫率7〜8くらいです。種を1kg播いて8kg採れるか採れないか。一方、日本の米はなんと100、つまり100倍です。牛を捨て、小規模化して、耐肥性品種をつくって肥料をやって、そこで発生する病気や虫を可能な限り排除する。こういうやり方は、経営規模は縮小しても、土地あたりの生産性は上昇する。労働生産性も上がる。一般に「日本の農業は労働生産性を犠牲にして土地生産性を指向した」と言われたりしますが、大間違いです。労働生産性も土地生産性も、両方とも上がるんです。これが、江戸時代から明治にかけての流れ。

もう一つ、江戸時代には、農家ではなく農家の手伝いをする人、「農業労働者」が800万人くらいいた。過去に遡れば、さらに多いかもしれない。しかし、経営規模が大きくても手を抜けば能率は上がらない。そこで、人を雇う農業から家族農業に切り替わっていく。言い換えれば、江戸時代以降の歴史は、農業労働者を追い出す過程でもある。第二次世界大戦時で農業労働者は24万人まで減り、その後さらに減少した。ところが、いまになって「新しい農業経営で人を雇えるようになった」と言っている。大きな間違いです。800万人が24万人になる凄まじい流れの果ての、ごく最近の小さな変化でしかない。これが、「規模拡大」と言われる現在の構造政策の結果なんです。江戸時代よりはるかにレベルが低いわけで、基本的に大失敗と言っていい。

ただし、農業経済学の一般的な理論からすれば、こんな事例はあり得ない。ヨーロッパとは正反対なんですから。技術革新が経営規模を小さくするなんて理論は、どこにもないんです。なぜ、こんなことになるのか。実は、ここで「農業類型」が関わってくる。

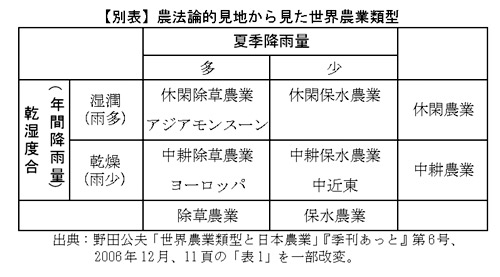

「別表」は飯沼二郎さんの整理で、世界の農業類型を表したものです。飯沼さんが優れているのは、単に年間雨量だけでなく、作物が成育する夏季の雨量という区分を加えた点です。実際、年間雨量が同じぐらいの地域でも、収穫量は明らかに異なっている。この分類では、ヨーロッパは、夏季雨量は多いが、年間雨量は少なくてドライという区分になる。

こうした農業類型の違いは、農業技術の違いにもつながります。例えば、「プラウ(洋犂)」の用途。われわれのイメージでは耕起作業です。ところが、ヨーロッパでは、実は水の蒸発を防ぐために使う。耕起すれば表土はグチャグチャになりますが、それは毛管を破壊するためです。ドライで温度が高いところでは、地中の水が毛管現象で10m分くらい上がって、蒸発してしまう。ただし、単に耕起するだけでは、隙間だらけになって水分が蒸発する。だから、それを抑える。破壊して鎮圧する。そのための道具がプラウなんです。

つまり、同じく「犂」と言っても、役割がまったく違う。農業類型によって技術の意味が違い、発展の仕方も違う。ヨーロッパの場合、夏季雨量は多くても全体としては極めてドライ。だから、一見すると雑草の妨害は極めて少ない。しかし、実は深く根を張った宿根性の雑草がたくさんある。とすれば、ヨーロッパ農業の生産力発展の鍵は、宿根性の雑草をどう克服するかにかかってくる。夏季ではなく冬季、農閑期にできるだけ深く掘り返し、宿根性雑草の根っこを切りながらひっくり返し、乾かして根を殺す。

深く掘るためには、力のある馬を使う。最初は一頭立てだったのが、大きな犂を引くために二頭立てになり、四頭立てになり、最後は八頭立て。八頭になると調教が困難で、生産力はむしろ急落する。困った。というわけで、造られたのがトラクター。これが、ヨーロッパ農業の機械化の論理です。畜力を使う技術発展の論理が、機械化の論理に置き換わった。だから、ヨーロッパ農業は機械に非常に適合的なんです。アメリカも同じ。

これに対して、日本の場合は夏暑く、全体にウエットですから、病気、虫、雑草を叩くことが課題。江戸時代には、それを見事に解決した。生産力が低いように見える江戸時代でも、3000万の人口を扶養できた根拠です。

しかし、農業経済学の教科書には、こんなことは書いてありません。逆に、日本農業の現実とはかけ離れたことばかり書いてある。そんな農業経済学の理論とは何なのか、前から気になっていましたが、実は最近、それがヨーロッパ農業の理論化だったと気がついた。だから、社会科学というのは、どれほど普遍的な装いを纏っていても、すべて国籍があると思ったほうがいいでしょうね。

農業をめぐる世界政治

次に問題なのは、農業をめぐる国際政治です。GATTウルグアイラウンドもそうですが、農業問題は、いつの間にか「過剰問題」になってしまった。それ以前は、基本的に食糧危機とか飢餓といった問題が相応の位置を持っており、それをどう扱うのかが国際政治の重要な要素だった。ところが、20世紀の最後の20年ぐらいで、完全に過剰問題に転換した。アフリカの飢餓なんて話題は消えてしまい、「アメリカvs.欧州連合(EU)」という二つの超大国グループの対立という姿をとるようになった。

私は論文で、18世紀のイギリスにおける農業革命、つまり近代農業革命と対比して、「現代農業革命」という表現を使っていますが、その内容は先進国グループにおいて構造政策という形で遂行された農業構造の変換、そしてそれによって生み出された凄まじい生産力のことを指しています。これが現代の世界を基本的に規定している。それまでの時代とは全く違い、構造政策に成功した国が世界の農業を制覇する。覇者はもちろん「アメリカグループ」とEUです。

「アメリカグループ」とは何か。アメリカは、ヨーロッパからの移民による先住民の凄まじい殺戮の末に、まったくの「新大陸」として作られた。いわば、「新大陸グループ」です。今までの歴史はないことにして、一から自由に土地を設定できる。オーストラリアもそうです。南米はやや異なりますが、先住民を叩き出して作ったことには変わりがない。つまり、南北アメリカとオセアニアは、最初から構造政策を自由にでき、改めて必要がない地域です。だから、私は「構造政策不要地域」と書きました。これが現在の最強者です。

次にEUですが、これは20世紀最後の20年の画期的成果と言えるでしょう。ヨーロッパは、それまで食料輸入国だった。それが大輸出国になった。その転換点が、まさに構造政策。フランス、ドイツといった国は、数十年前のテキストでは、日本と同じく「小農」が基本の農業構造と書かれています。しかし、完全に変わりました。日本と同じ小農と言っても、規模が違う。農家数は激減し、大規模化した。その意味で、EUは構造政策で大成功を収めた。

こうして、農産物過剰地域が二つのグループとして現れ、対立する。これが国際政治の決定的ポイントなんですね。それまでは、ごく少数の強者のみが余剰を抱え、多くの弱小国では農産物が足らなかったわけですが、現在は強者のグループが二つできて過剰問題に直面している。それ以来、二つの過剰グループの闘いが国際農業政治の中心にすわり、その結果、貧困や飢餓という問題が後景に退いてしまった。

ただ、アメリカの主張もEUの主張も、それなりに聞かせるものがある。もちろん、国益しか考えてないといえば、その通りですが、それでも説得力を考慮しているわけです。それに比べ、日本は何も考えていない。「農業は文化だ」と言っても、それがどの国にとっても真理だと言えるような工夫が要る。また、そうした普遍性を意識しつつ自らの個性を出していく、非常に厳しい知的作業が要る。その点で、日本は足下にも及ばない。

私も、日本の農業を守るべきという点では同感ですが、その意味を21世紀に問うような主張はいかなるものか。それを考えているところです。

三番目は環境問題。環境問題は極めて両義的な性格を持っています。というのも、非常に大切で、しかもさまざまなところで接点が出てくる一方、明らかに政治の道具として使われてもいるからです。実際、EUが環境を武器にアメリカと戦ったように、一番有効な道具でもある。現在の世界貿易における禁止事項は、環境基準を満たすか否かがほとんどです。だから、誰も表立って異論を唱えられない。

しかし、それでいいのだろうか。例えば、「公害」という表現を使っていた時代には、企業と被害者住民と政府、この三者はいわば「三つ巴」の敵対関係だった。それが、いまや「環境問題」になった途端に協調関係。これはやはり、変だと思ったほうがいい。環境が大切なのは確かですが、公害問題のときには敵味方の凄まじい状態が10年〜20年と続いたのに、なぜいまになって、政府も企業も我々も、口を揃えてそうなのか。我々が環境を言うとき、どこでどういう対決をつくるのか、考えたほうがいいのではないか。

農政の問題で言えば、農林省には、農業生産問題から視点を逸らすという戦略が明らかにある。生産問題が深刻だとか、自給率の低下といった問題を論点から外し、重点は環境だ、とズラしていく。かなり意識的なやり方です。農業問題を環境問題として語ることで、いま本当に大変な問題が取り上げられにくくなる。だとすると、こうした時代の緊張感に見合った農業理論をどうつくったらいいのか。そんな関心を持っていました。

「リバイバル」を超えて

あの論文は、以上のような関心を下敷きに書いたものです。その上で、今回は従来の農業理論が

そこで第一に「『発展段階論』ではなく『類型論』を」。類型論は「個性」と言い換えてもいい。しかし、個性は間違って使うと、怖いことになります。物事を比較して見られなくなる。かつての日本のナショナリズムは、その最たるものです。「これこそが日本文化だ」とか「万邦無比の国体」とか、他との違いを突出させる。

こうしたナショナリズム的類型論を乗り越える上で、発展段階論は絶好の理論だった。これは「個性」「独自性」という判断基準だけではなく、発展のモデルを軸にして「進んでいる」「遅れている」と判断する、一種の序列化の論理です。それこそ、天皇制は日本の近代化の遅れ、という批判も可能になる。この点で、発展段階論が非常に大きな意味があったことは、きちんと評価しておくべきだと思います。そして、その上で新たに類型論が立てられる必要がある。いわば「否定の否定」です。

次に「『農民層分解論』ではなく『小農論』を」。これも危険。小農論というのは、戦前の「農業特殊性論」における中心概念です。マルクス主義の三分割制論(農民層分解論)に対して、それは違う、農業は農家のままだ、と対置した。これは、実は右翼農本主義者の主張です。農は本、それが日本の一貫して変わらない本質、すなわち大和魂の源。戦前の小農論は、基本的にそういう筋立て。

私は論文の中で、いまは小農論者でなければ駄目だ、と主張したわけですが、そう言えるのも、かつての小農論の陥穽が徹底的に批判されたからです。それ抜きに、単純に過去に戻るというのは大間違い。だから、ポストモダンも気をつけないといけない。近代を批判する際に前近代に注目するのはいいが、それを現代に持ってきた時にどう生きるのか、生かすためにはどう使うのか、そうした変換の過程を通さなければ、単なるユートピア論になってしまう。小農論もそういう怖さがあります。その点を踏まえて言わないといけない。

三番目は「土地所有論の刷新を」。これについては、日本人の土地所有観を振り返る必要がある。そこで江戸時代を見ると、村には地主がいて小作がいる。ただし、これを現在の地主・小作関係で捉えると大間違いです。なぜなら、土地は村の土地であって地主の土地ではない。確かに、自作農が借金のカタに金持ちに土地を預ける、土地を渡して肥料を貸してもらう、そんなことはザラにある。すると一見、地主・小作関係に見える。しかし、実はまったく違う。土地は村のものだから、その持ち合いの仕方、管理の仕方が変わったに過ぎない。地主は一時的に預かっているわけです。実際、10年〜20年もすれば、お金を返さなくても元に戻ってくる。そんな慣行が基盤にある。

こういう土地所有観は、明治になっても引き継がれる。論文でも触れましたが、明治の初め、九州での話です。明治政府の役人が農村へ行き、「この土地は誰のものか」と尋ねた。明治維新に伴って実施された「地租改正」、つまり土地にかかる租税、税金を取るために、土地の所有者を決める調査過程の出来事です。

ここで農民の回答が素晴らしい。「上土は俺のもの。中土は村のもの。底土は天下のもの」。なぜなら、上土の四寸は俺が毎日耕しているから俺のものだ、と。しかし、その下には、先祖代々の村の衆によって作られた分厚い中土がある。だから中土は村のもの。そして、そのさらに下には、村も触ってないような底土の部分がある。これは天のものだろう、と。

同じく、当時はあちこちに「共有地」もあった。もっとも、「共有」は個人の持ち分権を認めた共同所有だから、不分割の共同所有を意味する「総有」の方が正しいでしょう。いずれにせよ、明治以降、こうした土地所有観に私的所有の観念が打ち込まれ、「上土」の部分だけが肥大化していくことになります。

近代化とともに、日本の土地所有の観念は急速に変化し、ある意味では世界で一番大きく変わってしまったと言えるかもしれない。その結末がバブルです。つまり、土地を最大の儲け口に使った。もちろん、土地投機は日本に限った話ではありません。しかし、世界で同時期に、同じように高度経済成長を遂げた旧西ドイツと比べれてみれば、日本の特殊性がよく分かる。うなぎ登りに地価が上がっていった日本に対して、ドイツではほとんど変わっていません。

一方では、工業化しても土地を保全できる資本主義があり、他方では、土地を徹底的に食いものにしてバブルで弾ける資本主義がある。これは大きな問題だと思います。ご存じのように、かつては「社会主義vs.資本主義」という構図が中心でした。貨幣のあるなし、市場のあるなし、価値法則のあるなし、そこに分界線を引いたわけです。歴史的総括として、これは大きな間違いだった。とすれば現在、どんな分界線を引くことができるのか。その意味では、資本主義に関しても類型論が問題になるのかもしれません。(つづく)