HOME>過去号>32号

【研究会報告】

アフリカの自給的農業について 杉村和彦さん講演会(下)

消費の共同体

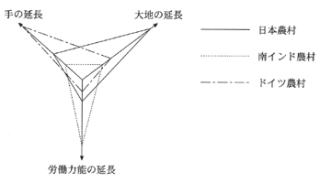

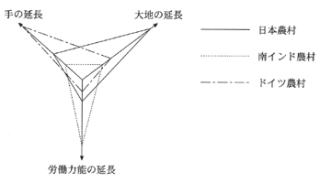

私たちが農業というものを考えるときに、いくつかのタイプを想定します。図1は中村尚司さん(龍谷大学)の類型ですが、農業者が富を蓄積していく際に三つのタイプがあると言います。一つは、機械やトラクターなどの「労働手段」に蓄積していくもの。中村さんの言葉では「手の延長」。これはヨーロッパの農業などにあたります。

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

次に、「労働対象」としての土地に膨大な労力をかけて、蓄積を行うもの。中村さんの言葉では「大地の延長」。これは日本型と言えます。「棚田」に象徴的ですが、土地に非常に執着する世界を作っていくことになります。

さらに、人間関係や、それによって形成される技能に蓄積するもの。中村さんの言葉では「技能(労働力能)の延長」。農業の場合、労働力を常に確保できる状況は、非常に都合がよいわけです。中村さんは南インドの研究者ですが、例えばインドのカースト制度には、農業生産を維持するための労働力の確保という側面もあるようです。

この中で、アフリカが一番近いのは「技能(労働力能)の延長」です。ただし、違いもある。三つのタイプはどれも、基本的に農業生産を軸にした議論ですが、ご紹介したように、アフリカの世界で軸になるのは、「分ける」人間関係をどれだけ増やすかということだからです。農業ができなくても、助けてもらえる相手がいればいい。

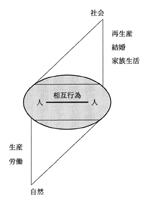

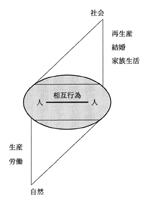

それを図式化したのが図2(次頁)です。人間の生活には、モノの生産と人間の再生産の両方が必要だということで、下がモノの生産を、上が人間の再生産、社会関係を表しています。このうち、農村は通常、下側の生産・労働の部分で人間関係が作られる世界だと言えます。ところが、アフリカの社会は、社会の再生産、婚姻による家族の拡大や、共食による消費というところで人間関係が作られる。そこに非常に大きな価値を置く世界です。

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

人間の共同性という点でも、日本なら、例えば労働組織という形での人間関係が非常に重視され、水利灌漑のような社会関係を形成してきましたが、アフリカではそうした側面は非常に薄い。それよりも、先ほど触れた山羊のような、一見するとまったく価値のないものの中に、非常に大きな価値を与えている。そして、それは人間の再生産にも役立つと位置付けているわけです。

こうした、アフリカの農民社会に独特な、消費を媒介として結ばれるような人間関係、そして、人間の再生産の場である婚姻などに非常に大きな位置を置いている社会について、私は、通常の農業の共同体に対して、消費の共同体とも言うべき特質があると思っています。消費も人間を再生産する場ですから。

あるいは、アフリカの農村社会の置かれた歴史的な位置からこの点を見ると、非常に面白い。というのも、これまでは私たちは「近代と伝統」という構図の中で、伝統が近代化され、現代の社会につながると考えてきたわけですが、アフリカの視点から見れば、今のアフリカの「停滞」とか、うまく近代になじまないというのは、伝統の中にもうまく近代とつながる伝統もあれば、非常につながりにくい、あるいは離反するようなものもある、ということになるからです。

「自然社会」における農業

こうした、アフリカの伝統社会としての非常に特異な側面を捉える際に、上山春平さんの「人類史の三つの段階」という考え方(図3)は、一つの示唆を与えています。上山さんは伝統社会を二つに分けますが、その一つは農業社会。日本の江戸時代をはじめ、伝統社会の多くは基本的に農業社会です。

それに対して、もう一つ、それ以前の社会として自然社会というものがある。農業社会と自然社会を区別するものは何かと言えば、一つの社会の中に都市と国家というものが発生したことです。これは人類史における文明の成立以前と以降という話にも重なりますが、都市と国家が発生した社会とそうでない社会によって、近代とのつながり方も変わってくるわけです。

要するに、人類は文明を形成する中で、社会の重層化を生み出した。それまでは基本的に平面的な社会で、全ての人は自分の生存維持のために食べ物を作り、それを食べていたわけです。ところが、農業社会になって、自分ではものを作らず、人が作ったものに寄食する存在が生まれた。そこから、一つの定住的な国家というものが生まれる。

これに対して、植民地以前のアフリカには、無統制社会と呼ばれるような、領主やリーダーさえ持たない社会がかなりの範囲で存在していた。アフリカでも地域によって違いはありますが、多くの場合は階層差のない平等社会だったわけです。

もっとも、自然社会でも当然、農業(農耕)は行われます。ただし、それは農業社会における農業(農耕)とは違います。この点が、アフリカ社会を他の地域の社会と比較した際の特徴で、上山さんはそれを「自然社会の一つとしての農耕」と呼んでいますが、そういう側面が非常に強いように思います。

つまり、同じように「農業(農耕)」と言っても、私たちの知っている農業社会は、いわば政治的にヒエラルキー(位階制)が存在し、農民は常に貢納する存在として位置付けられた社会です。ところが、自然社会の中の農民というのは、基本的に貢納とは無縁でした。しかも、先ほど紹介したように、自然社会のクムの農民、クムの農耕社会というのは、基本的には共食慣行で結ばれており、物を分ける中で人がつながれていく社会、そういう特質を持っている。

農業社会の多くは、基本的に生産の共同体です。もちろん、そこにもいろんな差があります。日本、中国、インドには歴然と差があって、近代との適応・不適応もありましたが、そうだとしても、農業社会は基本的に生産を軸とした社会だから、そういう形で展開していく。しかし、自然社会としてのアフリカでは、生産は軸ではない。だから、生産性の上昇に向かうベクトルも働きにくい。

アフリカ農業の地域的多様性

ここで、アフリカの地域的な多様性について紹介しましょう。自給農業、自給的な農民と言っても、非常に多様性があることをご了解いただきたいと思います。

図4を見てください。クムがあるのは、熱帯降雨林に位置するザイールの中心部分。そして、その周辺には「湿潤サバンナ帯」が広がっています。ちょうど同心円の構図です。さらにその周辺は、雨の降らない砂漠地帯。こういう自然環境に応じて、自給農業の中にもかなりの差がある。

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

図5は、アフリカの自給農業を類型化したものです。いずれも、移動耕作(焼畑耕作)を主としたバリエーションです。ただし、熱帯降雨林地域の場合は、未だに鬱蒼とした森林があることによって、長期の休閑が可能で、焼畑も続いていますが、周辺部に行くほど雨が少なくなってくる。そういう地域だと、1回焼いた畑や小規模な畑の場合、植生の回復は困難です。

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

熱帯降雨林なら、だいたい7〜10年ぐらいで、立派な森林に回復します。ところが、周辺の雨が少ないところだと、30年ぐらいかかるため、森林の減少に回復が追いつかない状態になります。そういう地域では大がかりな焼畑、森林の伐採などは行われていません。

もっとも、最近では、焼畑農業について、焼くか焼かないか、あるいは移動するか移動しないかということは、それほど重視されていません。というより、そんな曖昧な呼び方はダメだという考え方が多いです。現在はむしろ、焼畑農業は休閑農業であると言われています。実際、焼畑というのは、一つの土地を使ったら、それを10〜20年ぐらいの幅で十分休ませ、地力が回復したら、また使う。そういう形での休閑農業なんです。

周辺部の雨や森林が少ない地域では、土地を2〜3年使ったら1回休ませ、4〜5年は休閑状態において、また使う。そういう伝統的な休閑の手法が使われているという意味では、分離した形が取られています。

熱帯降雨林の地域とその周辺の雨の少ない地域との違いで言えば、農業内部の違い以上に、牧畜の世界がずいぶん違う。熱帯降雨林では、家畜は小型で、しかも山羊などに限られていますが、雨量が少ない地域になるほど、家畜は大型になります。牛などをたくさん飼う。その方が乾燥に耐えられるし、自然環境的に都合がいい。そういう形で牧畜と農業がセットで行われています。

アフリカ農業の特質

次に、他の地域と異なるアフリカ農業の特質を知るため、日本の農業との比較をしてみます。

まず、日本の農業が集約的であるのに対して、アフリカの場合は非常に粗放的に見える。次に、日本の高人口密度型に対して、低人口密度型である。また、日本が土地生産性を高めるのに対して、アフリカは粗放的であっても非常に労働生産性が高い。さらに、単作的な日本の水田農法に比べ、基本的に多作物型である。そういう特徴があります。

あるいは、日本の農業は定住、定着を基本にしていますが、アフリカでは移動型がほとんどです。関連して、日本の農業では土地は基本的に私有ですが、アフリカでは基本的に土地は共有的なもので、自分たちの田畑を耕すといっても、それは決して土地の私有ではない。生きている間は、村から使う権利を与えられるわけですが、死んだら村に返される。

それから、自然の利用の形態として、日本は水田のように特化が強いですが、アフリカは混作を見ても分かるように特化が弱い。あるいは、日本の農業が生産の拡大を求めるのに対して、アフリカの場合は拡大より安定を求める。このような違いが存在するわけです。

自給的農業の要は「混作」

さて、以上をまとめてみると、アフリカの自給的農業の要と言えるのは、一つには「混作」でしょう。どんな農地でも、とにかく数種類の作物が植えられています。少し前までは、混作は焼畑と同じく、研究者とかヨーロッパの目から見て、とんでもなく未開なものだと考えられてきました。ところが最近では、農学のレベルでも確実に再評価が行われています。

私が初めて混作の再評価に出会ったのは、先ほど紹介したザイールの焼畑です。熱帯降雨林の地域は蛋白質がやや足りないため、ザイール政府はやっきになってハト豆を導入しようとしていました。しかし、ハト豆を実験所で単作で植えると、必ず収穫時期に害虫が大量発生して、80%ぐらいがなくなってしまう。そういうことが何度か繰り返されました。

ところが、その実験所の近くに、混作で植えている農民がいたんです。ハト豆を自分たちのやり方で、混作畑に植えていた。その場合、害虫の大量発生は起こらない。何度やっても同じです。現実の結果を目の当たりにして、研究者も従来の考え方を再考せざるを得ない。

これは不思議でも何でもなく、生態学的に当然の結果なんです。つまり、一つの土地に一つのものだけを植えると、そこに来る害虫は一種類ですから、大量発生する。しかし、最初からいろんなものを植えれば、害虫は分散されるし、一種の天敵もできるため、大量発生することはない。

混作のメリットは、その他にも指摘されています。例えば、一つの作物だけを何年も作っていると嫌地現象が起こりますが、混作の場合は一作物あたりの肥料摂取が少なく、嫌地現象が起こりにくいとのことです。

私がとくに面白く感じたのは、混作を知ることによって、農業における「雑草」の考え方が根底から変わったことです。混作の発想からすれば、雑草というのはそもそも出てくるものです。だから、雑草が生えてくるところには、最初から有用作物を植え込んでおく。

このように、自給的な世界で見る限り、混作は非常に理に適っており、作物ごとに収穫時期もずれるため、一年中何かが採れる。端境期が起こりにくい。まさに自給を支えるものだと、村の人も考えているわけです。逆に、そのように収穫期が分散され、多種類の作物が採れることは、商品化にはなじまない。つまり、商品経済から見れば、混作は劣等生。このあたりが、混作か単作かの分かれ目になるだろうと思います。

アフリカの農業は基本的には混作で、絶対死なない生存のレベルを作り出している。そして、それによって支えられる家族を、家族のネットワークによる助け合いの世界を作り、それに合うだけの、極力安定性のあるものを混作で作り出す。これが、彼らの自給の一つの基本だと思います。

21世紀を考えるためのヒント

また、そうした自給的な農業の中には、農業そのものに過度な期待をかけたり、労力を徹底的にかけたりするのではなく、それとは違った世界、人間関係そのものの中に自らの資本を投入するという考え方が見て取れる。「農」と「牧」で言えば、むしろ「牧」の世界です。そうすることによって、ある面では過剰な開発に至らない社会を作り出している。逆に、開発する側から見れば、これは、過少生産とも言うべき世界です。

先にも触れましたが、従来は産業社会的な価値観を絶対的な基準として、「自給農業は開発すべきだ」とか、「産業社会の一員になるべきだ」という考え方が主流でした。そこから見て、アフリカは「ダメだダメだ」と言われてきた。しかし今日では、そうした評価、あるいは、そうした評価を導き出す視点そのものが、ずいぶん変わっています。

日本でも、持続的発展とか自然と共存する発展とか、そういう「もう一つの基準」から農業を見直す動きが進んでいるようですが、アフリカに対しても、既にそういう見方がなされている。「ポスト・モダン」とか「ポスト工業社会」という点では、むしろアフリカの小農から学ぶことの方が多いのではないか。21世紀を考えるためのヒントがあるのではないか。こういう声も出ています。

効率性を重視する20世紀型のものの考え方に対して、現代では、その限界を踏まえた新しい価値観も生まれています。「ファースト」に対する「スロー」の復権も、その一つでしょう。ご存じのように、スローフードが始まったのはイタリアです。それは、西欧の自己批判として評価できるのは間違いない。しかし、私からすれば、アフリカにはイタリアよりも徹底したスローライフがあるわけです。もし、スローライフというものを本当に考えるなら、今なお共食慣行を残している彼らから学ぶべきだろうと思います。

国家的でない農業・社会の原形

最後になりますが、アフリカにはまだまだ、国家形成以前の社会というものが生きています。アフリカの社会は、農業の面でもそうですが、国家という面でも近代的な原理となじまない。確かに近代国家を作ったものの、内発的でないこともあって、その運営はうまくいっていない。それによるマイナスも、当然あります。

ただ、近代国家を前提にしないと何も語れないかと言えば、そんなことはない。例えば、日本の農業を見ても、これまでは「御上」つまり国家が中心となって農業を推進する、要するに「農政」という形で政策を決めて、右へ倣えでやるという、そういう農業だったわけです。ところが、よつ葉さんのような産直運動にしても、農業に関連するNPOでもそうですが、今日では、「国家の農業」とは違う「市民の農業」という形で、新しい農業の形が生まれている。そこから見れば、アフリカは国家的でない農業、国家的でない社会の原形とも言えるんですね。

私は「アフリカの貧しさ」といった決めつけに対して、いつもこんなことを思います。もちろん、アフリカがすべて素晴らしいわけではない。アフリカのようになれと言っても、無理です。物質的には貧しい部分もあるし、困難や悲惨も数多くある。しかし同時に、今日お話ししたように、実は豊かな世界でもあるし、人間が生きていく上で非常に懐の深い部分が残っている世界です。その点で、今日、我々が学ぶべきところは非常に大きいと思っています。

=終=(文責:研究所事務局)

©2002-2011 地域・アソシエーション研究所 All rights reserved.

(クリックで拡大)

(クリックで拡大) (クリックで拡大)

(クリックで拡大)