協同・連帯・アソシエーション組織訪問 報告

社会・経済・福祉―地域まるごと賄えるように

いたみワーカーズコープ、高木哲次さんに聞く

昨年の臨時国会で労働者協同組合法が成立した。資本・経営・労働が分離し、資本が労働を支配しがちな一般企業に比べ、労働者協同組合は労働者が出資し運営に携わる協同組合だ。これまで法人格を担保する法律を欠きながらも、その理念を掲げ、全国各地で労働者協同組合(ワーカーズコープ)の名称による活動が取り組まれてきた。そこで今回、兵庫県伊丹市で長年にわたり活動さている「いたみワーカーズコープ」(注1)理事長の高木哲次さんにお話をうかがった。以下、お話の概要を紹介する。(文責:本誌編集部)

はじまりは労働組合の仕事づくり

――どんな事業をされていますか。内訳を教えて下さい。

【高木】主要な事業は、公共施設の管理、造園緑化事業・公園緑化事業、学校給食の荷受けですが、この10年では就労支援事業が増えています。事業ごとの売り上げでの割合で言うと、公園緑化が35%、造園緑化が15%、公共施設の管理が7%、学校給食が25%、あとその他もろもろです。全体では3億2000万円ぐらいですが、その中で就労支援事業(注2)は約2000万円となっています。

――事業規模に比べるとすごく力を入れていらっしゃいますね。手掛けられた問題意識というか、経緯はどんなものでしょうか。

【高木】もともと私たちは、1952年に失業者の就労対策に伴って結成した労働組合(全日自労建設一般労働組合伊丹支部)がはじまりです。その当時、失業対策事業(注3)で働いている労働者は俗に「ニコヨン」(注4)と呼ばれ、標準的な日当は240円でしたが、自治体ごとに単価が違い、組合がない伊丹は160円だったそうです。メーデーの集会に参加して他所の労働者に聞いたところ、尼崎や西宮は単価が違うことが分かったらしくて、それでメーデーの直後にみんなで組合を立ち上げて、伊丹市に要求することになりました。そこからはじめて、健康保険の条例を市に作らせるとか、子どもたちの託児所を作るとか、診療所を作るとかいった活動を進め、賃上げだけでなく、その他もろもろ労働者の生活状態を整えていこうじゃないかという運動が続けられていきました。そのあたりは、組合の初代委員長・高井としをの本(『私の「女工哀史」』岩波文庫)に記されています。

当時は中高年層の就労支援が基本で、行政に地域の公共事業を要求し、その担い手としてやってきました。この辺りの河川敷を作ったり、自衛隊の総監部を作ったり、いろいろです。当時は労働組合以外の部分は任意団体として取り組んできましたが、法人化を通じて活動の発展も展望できるということで、必要に応じて協同組合や企業組合を立ち上げてきたわけです。

――私も高井としをさんの本を拝見して、『女工哀史』の細井和喜蔵を支えておられた方が初代委員長だったことに驚きました。昔からやってらっしゃった方は根性が違うと改めて感じます。その時代からの仕事づくりと現在の就労支援とが一続きになっているわけですね。

【高木】その通りです。本が再刊されて5~6年になるんですが、ここ最近読み返してみると、昔と同じことをしているんだなと思います。

|

| ■高井としを『わたしの「女工哀史」』 |

もっとも、「リーマンショック」(2008年)に伴う不況のあたりから、いわゆる「引きこもり」の方への対応がメインになってきましたね。つまり、これまでは働けるけれども仕事がない中高年層の人たちが主だったので、仕事を提供すれば自立できたんですが、引きこもりの方は働いたことがない人たちがほとんどなので、相談には来るものの、仕事を提供するだけでは自立できない。そこで、昔のような職業訓練を始めたんです。もともと伊丹市は造園業が盛んで、私たちの仕事も造園や公園整備をしていましたから、植物や土に触る緊急雇用をはじめたんです。

同時に、生活に困窮している人は生活費がいるので、うまく公共事業をくっつけながら仕事づくりをしていく。また、引きこもりの中には発達障害の人たちが結構いることが分かったので、それに対しては福祉作業所をつくったり。そんなこんなで、困窮者や無業者、引きこもり、高齢者から子どもの問題まで、取り組むことになっていきました。

生活保護の前に打つ手がある

――言われたように、かつては働きたくても働く場がなかったのに対して、今はそもそも働くことが厳しい人が増えてきた。そうなると、対応には福祉的な領域もかなり求められてくるはずです。そのあたりはどうされたのでしょうか。

【高木】いま引きこもりは全国で115万人いると推定されています。現場の私たちからすると、もっと多いと思いますが、少なく見積もってもそれくらい。伊丹市でも約2000人いると言われています。その人たちが働くかどうかで、地域社会のありようも自治体の財源も相当違ってきますよね。その点も含めて、積極的に就労に結びつけようとしてきました。

引きこもりの場合、まずは市役所の福祉課を頼る方がほとんどです。ところが、福祉課では基本的に対処の道筋が生活保護しかありません。そこで、こちらに相談が回ってくるわけです。ただ、当時は制度がまったくなかったため、私たちもボランティアで支援するしかありませんでした。いまは各自治体の中で無料職業紹介ができるようになったので、これを活用して、企業の方にお話しし、納得した上で受け入れてもらう枠組みができてきたと思います。

具体的には、まず面談して、働きたいという方にはその日に働いてもらうわけです。次の日に持ち越したらダメなんで、出てこられたときに即対応する。その際に、働ける人たちは就労につなげ、治療が必要な人たちは生活保護につなげる。そのため、こちらから労働担当、福祉担当、会計担当の三人が面談に行き、それぞれ手分けをして、当人の状態はどうなのか、食料がいるのか、仕事がいるのか、現金がいるのか、その場で決めるわけです。こうした対応は全国的に評価されています。

たとえば、組合事務所の一階のスペースで簡単な内職や作業をして、これなら賃金を払うことができる、当人もこれぐらいの仕事ならできます、ということで、面談した9割方は継続して来られます。

これは私の見方ですが、福祉関係の団体は当人の希望に応えようとする傾向が強いようです。でも、労働は働いて対価をもらうわけなので、単に当人の希望とか好き嫌いだけではなく、適性や特性、得意不得意とかいろんなところを見極めることが必要になってきます。そのあたりが、福祉の線から労働につながりにくい原因の一つかなと思います。

面談で引きこもっていた理由を聞くと、外に行くと物を買いたくなるけれどもお金がない、だから引きこもってしまうと話す人は少なくありません。借金や滞納、公共料金の未納もある。働けば現金で対価が得られ、返済もできますよと言うと、皆さん自分で返せるものなら返したいとおっしゃいます。それなら返しましょうと、その場で言います。私たちの場合は全日自労でやっていた日雇いの日払いですから、継続する動機が出てくるし、継続していけば自信もついていきます。

あとは自宅以外の居場所をつくる役割もあります。1月からは事務所の1階を週5オープンにして、朝晩交替で対応する予定です。就活がうまくいかなくても、戻ってくる場所としてです。

トータルに対応し、就労につなげる

――他の就労支援団体などの場合、なかなかトータルに対応するのは難しいようです。その点、高木さんたちにはすでに対応できる基盤があったということですね。

【高木】所持金ゼロで相談に来られる方も少なくありません。だから、まずここで当座の食料や衣類を渡します。面接用にスーツも用意しています。1~2週間風呂に入っていない人は散髪、風呂に連れて行きます。できるだけ交通費も使わなくて済むように自転車を貸し出したり、連絡手段がない方には携帯電話も貸し出しています。

仕事をするサイクルができると、そこから家計支援をはじめます。いろいろな未納や滞納についてはだいたい1~2週間で整理され、就労して3ヶ月とか半年になると、お金もある程度貯まります。本格的に就職するには初期費用が必要ですからね。

もちろん、就職したらそれで終わりではなく、いろんな悩みを抱えて戻ってくることもあるので、できる限りサポートします。

|

| ■高木哲次さん |

こうした活動が知られていくことで地元での理解も深まるし、私たちも行政に対して「公的な仕事をもっと提供してほしい」と要求できるわけです。

もちろん、現状も生活困窮者については各種の制度があります。ただし、丸ごとやっているのは私たちだけです。公的な制度では、相談は相談、福祉は福祉、食料はフードバンクといったようにタテ割りなのが実情です。でも、私たちのように小さなところで総合的に取り組めば、すぐに対応できるんですね。だから、家計支援も本人の状態を理解した上で、賃金を渡すときに、例えば安心して貯えができるように半分は預かっておこうというようなこともしています。

行政は食料と現金は渡せないので、働ける人たちであっても、これまでは生活保護にならざるを得ませんでした。しかし、そこで私たちのような団体が間に入って補えば、生活保護でなくても救われる人がたくさんいる。実際、すぐに対応できれば1日2日で自立できる人が生活保護になってしまうケースがあったので、こうした活動の意義は大きいかなと思います。

ただ、住居支援だけはできていません。いわゆる「貧困ビジネス」のように受けとられる心配があるので、どうしても取り組みができないんです。

――生活保護は要件が厳しいと言われています。いったん全部失わなければ受給できないと思われて、申請をためらう方も少なくないといいます。生活保護の前段階で打つ手があれば助かったという人もいるそうですね。これまで受け入れた方、そこから就労につながった方はどれぐらいですか。

【高木】だいたい、年間120~130人ぐらいです。ほとんどみなさん就労につながっています。まれに、よっぽど体調が悪かったり、障害の程度がきつくなって就労できなかった方もいますが、ほとんどはどこかに就職したり、あるいは福祉の作業所に行く方もいます。

就労先としては、私たちが委託を受けている職場もありますし、地元の企業さんも20社ぐらいありますので、そういったところに行かせてもらっています。

ここの方が居心地がいい、よそへ行くのは嫌やということで、ここでそのまま働く人もおられます。この10年で30~40人ほどですね。本来は外に行ってもらうことも必要なんですが、企業さんで働く場合には見守りするスタッフが必要なので、我々が委託を受けて見守りのサポートすることもあります。

|

| ■事務所1階の面談スペース |

去年ぐらいから、伊丹ブランドのミカンやレモンとタイアップして就労訓練したり、伊丹に2つあるイオンで駐輪場の管理も受託しています。いまは13人働いていて、生活保護の方が一人、それ以外は引きこもりだった人たちです。

就労支援の活動を通じて、全国各地さまざまな関係が生まれました。その中で、伊丹だけではなく青森のリンゴ農家とか加賀の温泉とか、就労を受け入れてくれるところも増え、年に何人か実習に行って、キャリアチェンジする試みもしています。こうした広がりができたのは協同組合の利点だと思います。

地域社会の将来も見据えて

――ただ、全国的に自治体は財政がどんどん厳しくなっていることもあり、そうした支出も減らしていこうという動きがありますよね。伊丹はどうですか。

【高木】当初は、関西圏でも伊丹市だけが就労支援関連の予算を付けていなかったと思います。相談窓口はあるものの、就労の具体的な出口がない状態です。その中で、私たちはボランティアをしたり、自分たちが抱えている仕事を提供する形で出口をつくっていきました。そうした取り組みを通じて、やがて行政も公共事業を提供してくれるようになりました。

私たちとしては、失業者・無業者が地元の労働者となり、納税者として社会を支える側に変わっていくという考えでやっていました。具体的な取り組みを行う中で、行政としても理解を深めてもらえただろうし、取り組みを知った市民からの評価も後押しになったと思います。

それと、労働組合として年に数回、厚生労働省と交渉をしているんですが、地元で就労支援に関する集会をする際に厚労省にもきてもらったんです。単に就労支援の団体として市役所だけを相手にしていたのでは動きませんが、厚労省が来ると自治体の職員も動かないわけにはいかない。それを引き出せたのは労働組合の利点だったかなと思います。

かつては厚労省の労働局に対して「仕事よこせ、賃金アップを!」と要求してきたわけですが、失対法の廃止もあってなかなか相手にされず、仕事も賃金も減ってきました。そこで、私たちは福祉局と交渉することにしました。同じ厚生労働省の中でも、福祉局は就労支援を普及させていきたい、お金は出せないが仕事は出す、と言い始めたからです。

だったら、その枠組みで働く場をつくり、働く仲間を支えようと考えました。結果として、仕事も増えるし仲間(組合員)も増えるという、世間一般の労働組合とは逆の状態になっています。

そもそも労働組合が主体で協同組合ができたというのが私たちの成り立ちですから。

――公共事業の中身について高木さんから提案されたり、地域の中で求められる行政サービスの要望を拾って公共事業につなげるとか、そうした働きかけはどうですか。

【高木】それこそ、これまでやってきた学校給食の荷受けや公園管理の仕事がそうですね。今年からは、交通局のバスの掃除をする仕事もできました。これは、政府の「働き方改革」で雇用条件が厳しくなり、企業もそれまでのようないい加減な雇い方ができなくなったことが原因です。請け負う企業がいなくなって行政が困っていたところに、これを公共事業として提供してもらうよう提案し、就労支援につなげたわけです。実際、就労支援にもなれば財政効果も生まれ、働きたい当事者も行政も助かっていると思います。

最近では、年金の支給開始年齢が引き上げられたり、年金額が少なくて働かなければいけない高齢者も増えてきました。これまでそうした高齢者を集めてきたのがシルバー人材センターです。ただ、賃金が安いので高齢者も集まらず、人材不足で回らなくなっています。いま高齢者はむしろ時給1000円から1500円の派遣に流れていますね。その結果、公共事業の担い手が減ってしまいました。

|

| ■支援者から寄せられた貸し出し用スーツ |

その一方で、福祉的就労とか中間的就労とかソーシャルファーム(注5)といった考え方が普及しつつあるわけですが、枠組みとしては「福祉」なので、どうしても「労働・雇用」という意識が薄いように思います。とくに、いまだに政府はNPO法人や社会福祉法人に呼びかけていることを考えると、労働や雇用につなげる気はなくて、依然としてボランティアや福祉の枠内に留めようとしているように見えます

それだけに、「福祉」と「労働・雇用」をしっかりつないでいくような活動が求められていると思います。

実際のところ、この辺りの自治体の多くが財政破綻を危惧しています。いまでさえ生活困窮の相談者が増えているし、これからますます長期不況や少子高齢化も想定せざるを得ません。とくにベッドタウンである宝塚や川西は、これまで基本的に所得層を中心に成り立ってきました。ところが、所得層が減少する一方で職を失った困窮者が増え、高齢者が増えてくると、自治体をどう回していくのか、対応が問われてきます。地元に企業や受け入れ先がないならば、さまざまな自治体の仕事を切り出して提供していかないといけないんじゃないか。そんな話もされはじめています。

そこでカギになるのは、地域にある労働力と地域の資源をどうつなげていくのかということです。高齢者、障害者も含めて、地域にはさまざまな労働力があります。でも、行政の対応はまだまだ対応はタテ割りなんです。それに対して、高齢者、障害者、困窮者、地元の企業や職人もくっつけて、みんなが地域共存で働けるような状態をつくったらどうだろう、と考えています。

そうした地域があれば、今回のコロナや自然災害でも対応できると思います。いろいろな法律や制度を使えば、いくらでも地元の仕事がでてくるし、そこに大手が参入してピンハネされるよりも、自分たちで組織して地元で仕事を提供できたほうがいい。こんな発想は、協同組合や企業組合だからできるのかもしれません。

結束力や信用を得るには

――高木さんがこうした活動に携わるようになったきっかけを教えて下さい。

【高木】そもそもは市役所職員の試験を受けた時に、当時の失対活動をしている人に“ここで働け”と引っ張られて、そこから面白くなって働き始めました。高校生の時に不登校の支援をしていたこともあって、わりとすんなり就労支援にも携わってきました。10年ほど前に運営を引き継いだわけですが、当時は資本も少なかったし、お金をどう集めようか、よそから借り入れしてなんとか自分たちの職場をつないでいく状態でした。

ヨーロッパや南米など海外では会社が潰れてしまっても労働者に長期貸し付けをして経営を成り立たせるといった話を聞いたりしていたので、そもそも経営者も労働者も最初から協同経営をしていったらどうだろうか、と。その上で、大きくならずにローカルでやっていくことが、オルタナティブな働き方にもなってくるのかな、と。ですから今みたいな伊丹の規模ぐらいがいちばんお互いが見えやすくていいのかなと思います。

|

| ■当座のために渡す食糧も常備 |

それと、これまで組合への出資金は最低1万円から最大100万円でしたが、ちょっと利益も上がってきたので、昨年度は最大200万円にして、それには別に3.5%の配当をつけることにしました。そうすると、出資金がどんどん集まってきました。つまり、働く人が組合員として出資し、事業がうまくいって利益が上がれば、それを平等に配当する。そういったお金の使い方を通じて、ちゃんと約束を守るところなんだと、組合員の信用を得てきたわけです。

ただ、本当に厳しい時は何も言わなくてもみんな集まって闘ったり、いろいろな取り組みにも大勢参加しますが、逆に経営が安定してくると、あまり総会にも出てこなくなったりするんです。そこで、例えば“松阪牛の食べ放題に行こう”とか“ズワイガニを喰いに行こう”と呼びかけて集まれる機会をつくると、全員が来るんですね。そこでいろんな話をする中で、みんなで一緒に頑張ってきたから、こんなこともできるんだと実感できるわけです。

例えば、公園管理で働いている70半ばのお婆さんの場合、今年の年間配当金は18万円でした。いまも元気に頑張って働かれています。これが協同組合の良さかなと思いますね。

地元の信金が融資の誘いに来ても、「いりません、うちの方が配当がいいから」と言ったこともあります。というより、これがもともとの信用金庫の発想ですよね。自分たちが働いて得た資金をどこか別のところに預けるよりも、自分たちの職場に投資し、その経営・運営にも携わって、その成果が毎年のように分配される。その方が面白いし、だからこそ結束力や信用が得られてきたのかなと思っています。

ですから、私が経営を引き継いでから20年近く、これまで無借金でやってきました。ただ、お金があったらあったでモメ事のタネになるので、最近では、借りていた土地は全部処分して、必要な土地は新たに買うようにしています。一昨年に建物を購入した時には、企業組合が土地を買い、協同組合で工事をして、運営はNPO法人が担い、運転資金は労働組合が提供しています。こんな形で連携していけるのも、私たちの強みだと思います。

時代を捉えた変化も必要

――どんな組織も世代交替は避けられませんが、実務的には継承できても問題意識や価値観のところで齟齬が生じることは少なくありません。世代交替はスムーズにいったのですか。

【高木】私たちの場合、世代交替はちょうど10年前あたりだったと思いますが、かなりぶつかりましたね。例えば、先ほど言ったように、労働組合として厚労省と交渉する場合でも、上の世代のやり方は基本的に対決姿勢です。かつては成果を上げたんでしょうが、私の時代になると、はっきり言って相手にボールを投げても見向きもされない状態でした。

だから、そこは検証しないといけないんじゃないかと思って、厚労省も敵ではないんだから一緒にやっていったらどうだろうと提案したんですが、“いままでのやり方と違う!”と、かなり反発を受けました。

もちろん、ただ単に一緒にやるわけではなくて、行政についても国についても「弱点」、つまり相手が話に乗ってくるような課題を見抜いて働きかける。そうすれば、向こうも歩み寄ってきます。それこそ、困窮者に食料や日当を渡すとか、行政の制度の中ではできないことを私たちがすると言えば、行政にとっても助かるわけです。実際、行政の中から「もうシルバーの時代じゃない」と、私たちと連携するという声も聞こえてきます。

一方で、自分たち労働組合のスタンスも変えていく必要があると思っています。昔と比べて、いまの企業は即戦力になる労働者を集める気はあっても、昔のように労働者を自前で育てる余裕がありません。逆に言えば、そこがこれからの労働組合のあり方かなと思います。実際に、労働組合が事業をしながら支援できるような、職業訓練の受け皿になりたいと考える組合が増えてきています。そうした労働組合を基盤に、新たな仕事づくりができないかなと期待しています。

この前は、三重県のユニオンみえ(三重一般労働組合)から相談がありました。昨年11月にシャープ三重工場に派遣されていた労働者およそ60人が一斉に解雇されることになったので、その受け皿になる組織をつくりたいという話でした。そのほとんどは外国人です。そこで、私たちとしては、行政に公共事業の提供を訴えかけ、仕事づくりを考えてみてはどうかとアドバイスしています。

――今回のコロナ禍を通じて、活動に変化を迫られることはありましたか。

【高木】一時的に活動が止まったことはありましたが、基本的に変化はなかったですね。10年単位で毎年120~130人が関わる活動ですから、その家族も含めると、私たちの取り組みに共感してくれる人たちは地域的にかなりの広がりになっています。そうなると、わざわざ行政対応を要請しなくても、むしろ地域的に囲い込む形で活動基盤ができているんですね。

伊丹市で言えば、この4年間で生活保護の受給者が504世帯増えています。金額にすれば約10億円になります。引きこもりは増えるものの、自治会や子供会は解散している。それを補うボランティアも減ってきています。

|

| ■地元企業から軽作業の提供も |

私たちに寄せられる相談は多種多様ですが、「会話をしたい」とか「関係を持ちたい」という相談は少なくありません。隣近所や自治会といった既存の関係からは離れていく傾向がある一方で、何らかの形でそれとは別の関係を求めているんですよね。

それなら、地元で働く場をつくってコミュニティ化したらどうだろうか、と。隣近所は知らなくても、地元で働く人たちの共感とお互いの連携が生まれるんじゃないかということで、この間は働く場を身近にする取り組みをはじめています。

コロナ禍に関して言えば、やはりグローバル社会よりもローカル社会を軸に発想する必要を改めて感じましたよね。地元で仕事やお金を回すような取り組みができれば、自然災害にも強い社会ができると思います。

警察の話では、今回のコロナ禍で生活が困窮した人の中には、行政や民間団体に相談する術がなく、やむを得ず窃盗などに走っている方が相当いるそうです。現状で例年より7%増えていると言われていました。新聞などでも、「コンビニ窃盗で逮捕」といった記事を見ます。私としては、とにかく生きるためにせざるを得なかったんだから、できれば「逮捕」でなく「保護」にしてほしいと訴えるとともに、「保護」から自立にどうつなげていくのか、そのための仕組みが必要だと思っています。

この点では、行政が仕事をなくしすぎているのを見直して、もう少し公共事業を切り出して行くべきではないかと、いま市議会などに呼びかけています。例えば、草刈りをするにしても、刈る作業は資格が絡んできますが、集めるのは誰でもできるので、仕事を分散することも可能です。行政も一括発注をしないで分散発注して、できる仕事は地元の人に担ってもらうようにしないとダメだということで、いま要請しているところです。

法人格は手段、目的が問題

――その上で、このほど成立した労働者協同組合法についてはいかがでしょうか。世の中では既存の株式会社がすべてのように思われがちなところ、それに対して別の視点を示していると思われますが。

【高木】いずれにせよ、一つの法人格だけでは成り立たないと見ています。NPO法人も、実際には非営利の部分と営利目的の部分が重ならないと事業が回っていきません。出資も配当もできませんから、そこにはバックボーンになる団体が必要だと思います。

今回の法律では、労働者協同組合は労働者が出資して経営にも携わり、決定権も一人一票と明記されています。一方で、労働者協同組合法では出資ができても配当はできないと聞いています。そうだとすると、果たして当事者が事業や経営に参画するメリットを感じられるでしょうか。

その意味で、私たちはこれまでどおり法人格としては企業組合(現在は企業組合伊丹市雇用福祉事業団)で十分だと考えています。企業組合も働く者が出資して経営にも参画し、決定権も一人一票です。株式会社などのように独占的な運営になることもなければ、みんなで働いて得た成果をみんなで分かち合うこともできます。

――たしかに高木さんたちの活動を拝見すると、労働組合あり企業組合あり、協同組合ありNPO法人あり、それらが相乗効果を発揮していることがうかがえます。

【高木】要するに、目的は何なのかということだと思います。私たちの場合、ここで働いている人を守ること、生活の手段を失わないというところから出発して、そのためには地域も含めて丸ごと考えていこうという方向に変わってきました。つまり、働く場をつくることだけではなく、社会・経済・福祉も含めて地域全体が賄えるような状態にしていくことが目標です。その意味では、労働者協同組合という枠組みに重きを置いているわけではなく、使えるものなら利用する程度にすぎません。あくまでも主体は住民であり、地域の労働者です。法人格はその手段として活用すべきものと考えています。

――海外でも、もともと協同組合の目的は共益(仲間内の利益)の実現だけれども、それを可能にする条件として地域社会を捉え、共益から地域全体を射程にした公益の追求へと広がっていった事例が少なからずあります。国際協同組合同盟(ICA)の声明(注6)にも、そうした内容が盛り込まれていたと思います。今回のお話を受けて、高木さんたちの活動の背景や目的をより深く知ることができました。ありがとうございました。

(2020年12月23日、いたみワーカーズコープ事務所にて、聞き手:山口 協[当研究所代表])

【注】

(1)いたみワーカーズコープそのものは、全日自労伊丹支部を起源として歴史的に形成されてきた、阪神地域開発事業協同組合(法人格は事業協同組合)、企業組合伊丹市雇用福祉事業団(法人格は企業組合)、NPO法人ワーカーズコープかんさい(法人格は特定非営利活動法人)などの諸団体を包括する組織である。当研究所では2009年5月、当時の伊丹労働者協同組合を初めて訪問し、その際にも高木さんに組織の概要や沿革などについてお話をうかがっている。内容については『地域・アソシエーション』第63号(2009年5月31日)を参照いただきたい(ホームページ掲載あり)。

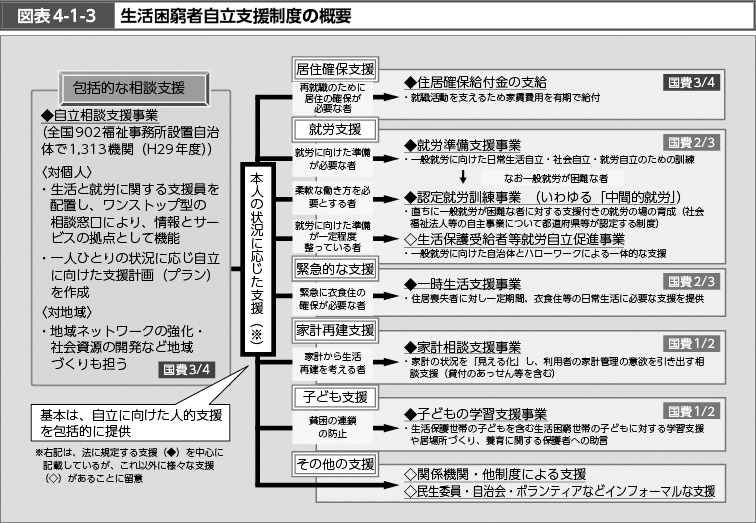

(2)「生活困窮者自立支援法」(2015年4月1日施行)に基づく支援制度を活用した活動。制度の概要は下図の通り。

(3)第二次大戦後、戦災や復員などで職を失った人々に地方公共団体や国が一時的に就業機会を創出し、賃金を支給する事業。

(4)100円2つと10円4つという意味。

(5)福祉的就労は就労支援施設などで福祉サービスを受けながら働く働き方、中間的就労は長期間仕事に就けていない生活困窮者たちが、一般的な就業の足掛かりとして、ボランティアや農作業、公的施設の清掃などの軽作業で就労訓練を受け、社会復帰の準備をする働き方、ソーシャルファーム(Social Firm)は障害などで就労困難な人が必要なサポートを受けつつ、一般の従業員とともに働く企業を指す。

(6)1995年9月23日、ICAマンチェスター大会で決定された「協同組合のアイデンティティに関する声明」、その「第7原則:コミュニティへの関与」には「協同組合は、組合員によって承認された政策を通じてコミュニティの持続可能な発展のために活動する」と記されている。

|

| ■生活困窮者自立支援制度の概要(厚生労働省ホームページより) |