新型コロナウイルス感染症をめぐって

何がパンデミックをもたらすのか

今回の事態に対する論点整理 ①

新型コロナウイルス感染症(Covid-19)は現在も進行中である。日本では、5月中旬以降は比較的落ち着いた状況となっているが、未だに都市圏を中心に新規感染者が数十人から100人規模で発生している。次の感染流行についても予断を許さない状況だ。また世界全体で見れば、米国とブラジルを筆頭に、6月下旬段階でも新規感染者は続々と増え続けるなど、パンデミック(世界的大流行)の勢いは収まっていない。ワクチンや特効薬が存在しない中で、今後の展望どころか事態の終息すら見通し難いのが現状である。

とはいえ、この間、未曾有の事態をめぐって世界各地でさまざまな課題が浮上し、多くの論点が提起されたことも事実である。それらすべてを踏まえることはできないが、それでもとりあえずの中間総括として、いくつかの論点を整理しておきたい。

この間の経緯を振り返る

そもそも人間は生まれてから死ぬまで、細菌やウイルスに起因するさまざまな感染症に罹患する。自らを省みても、麻疹(はしか)、水痘(水ぼうそう)、季節性インフルエンザに罹った記憶があるが、それこそ誰もが一度は罹るような病気なので特段の印象はない。それ以降では、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染症(≒AIDS:後天性免疫不全症候群)、SARS(重症急性呼吸器症候群)、エボラ出血熱、2009年の新型インフルエンザといった新規の感染症が記憶に残っているものの、外国での事例だったり、日本では感染の可能性が少なかったりしたため、もっぱら報道を通じた知見にとどまり、身近なものとは感じられなかった。

ところが今回は、あっという間に否が応でも意識せざるを得ない状況に追い込まれた。

まずは、新型コロナウイルス感染症が私たちの生活にどのようなものとして現れたのか、振り返ってみよう。

当初は、ほとんど身近なものとは思われなかった。日本で初めて感染者が確認されたのは1月16日だが、それほど大事件として報道された記憶はない。感染者が感染発祥の地とされる中国武漢市からの帰国者だったこともあり、社会的にも特異な事例と受けとられていたように思う。すでに武漢市では感染爆発が生じ、1月下旬には都市封鎖(ロックダウン)にまで至っていたが、SARSの際の記憶から、文字どおり「対岸の火事」と見なしていたのだろう。日々伝えられる感染者数などを聞いても、季節性インフルエンザと比べてどれほどの違いがあるのか、むしろ感染パニックのほうが危険だ、といった論調も少なくなかったように思う。

雲行きが変わったのは、2月はじめに起きた客船「ダイヤモンド・プリンセス」での集団感染だろう。その後、2月13日には国内で初の死者が発生、同21日には国内感染者が100人を超え、感染経路の不明な感染者も増えていく。3月下旬からは急激な感染拡大が起こり、742人の感染者が確認された4月12日をピークに、それ以降は増減を繰り返しつつも新規感染者の発生は収束傾向を見せていく。

感染拡大を受け、政府は2月末、全国の小中高校と特別支援学校に対して3月2日から臨時休校を要請する考えを表明。同時に新型インフルエンザ等対策特別措置法を改定した上で、4月7日には7都府県に緊急事態宣言を行い、4月16日には対象を全国に拡大した(5月14日、21日、25日と三段階で解除)。

こうした中で、当初は楽観的だった社会の雰囲気も劇的に変化していった。共同通信社が3月14~16日に実施した世論調査では、特別措置法に盛り込まれた緊急事態宣言の発令について、「慎重にするべきだ」との回答は73.5%にのぼっている。ところが、それから1ヶ月弱後、4月10~13日の世論調査によると、緊急事態宣言のタイミングに関する質問に対して、「遅すぎた」との回答が80.4%、「適切だった」が16.3%との結果が示される。また、政府による外出「自粛」の「要請」に対しては、諸外国で行われた都市封鎖を引き合いに罰則や強制性の欠如を批判し、憲法改定を含めた法整備の必要性を指摘する意見も浮上した。(ちなみに、6月19~21日に実施されたNHKの世論調査では、感染症の拡大を防ぐため、政府や自治体による外出禁止や休業強制を可能にする法律改定について、「必要だ」との回答が62%、「必要ではない」は27%となっている。)

これらの変化は、日々伝えられる感染拡大の現実、近い過去に同様の事態を経験していないこと、「新型」ゆえにワクチンや特効薬といった決定的な対策が存在しないことなどに起因するものと考えられる。現代の日本人にとって、今回の事態は事実上はじめてのパンデミック体験でもあり、社会の外部からなにやら得体の知れない災厄が襲来し、これまでの日常が断絶や変更を余儀なくされてしまったものと受けとめられているのだろう。

「世界の三層性」という視点

今回の事態について考えるためには、単に目の前で起きているあれこれを取り上げるだけでは不十分だ。もちろん、どんな出来事であれ、その背後には歴史的な経緯が堆積しているが、とくに感染症をめぐっては、歴史的な時間幅で考える必要があると思われる。この点で、田畑稔が提起する「現代世界の三層性」という視点を援用することができるだろう(「三層の世界に生きている人間:綜合人間科学への世界論的切り口」『大阪経大論集』第57巻第6号、2007年3月)。

田畑によれば、私たちがその中で暮らしている事物や出来事の総体としての「世界」は、時間幅から見て、①私たちが「直接そこに帰属する直接層としての『日常生活世界』」、②「日常生活世界」に対して大きな規定力を発揮している「歴史層としての『近代世界システム』」、③それら二つの「基底層としての『自然世界』」――の三つの層を持つものと捉えられるという。

「自然世界」はおおよそ137億年もの時間幅を持ち、それこそビッグバンに始まる宇宙の形成から太陽系の成立、光合成による生命の誕生、ホモサピエンスに至る生命進化の歴史と捉えられる。その中には、土地や大気や水、地形や気象といった地球の物質的な諸条件、それらによって形成された生態学的環境などが含まれる。

これに対して、「近代世界システム」は現代世界の基本構造として500年ほどの時間幅を持ち、①資本主義世界経済をベースとし、②政治的には分立する国民国家(Nation State)および国家間関係を統合の軸としており、③科学技術体系と歴史的に結合しているとともに、④「中核-半周縁-周縁」という構造を持つとされる。

一方、「日常生活世界」は個人史として一般的に80年前後の時間幅を持つ。文字どおり私たちが日々生きている世界である。

ただし、これら三つの層はそれぞれバラバラではなく、次のような関係にあるという。

「これら三層は異なる生成史と変化リズムを持ち、時間的空間的なズレを伴っているが、しかし時間的空間的にまったく別々にあるのではない。互いに他の諸層を『織り込み』つつ、自層を歴史的に『織り上げ』、再生産していく」。

つまり、私たちは日常生活世界に生きる中で、一方では呼吸、食事、生殖といった形で不断に自然世界を「織り込み」ながら、他方では郷愁や癒しの対象として、あるいは災害などをもたらす畏れの対象として「織り上げ」ている。また、一方では会社で働く、商店で商品を買う、税金を払うなど近代世界システムによって形成された政治経済の枠組みを通じて歴史世界を「織り込み」ながら、他方では日々そうした枠組みに参加し、それを再生産する形で「織り上げ」ているのである。

「歴史層である「近代世界システム」も、一方で自然を加工し商品を生産することなしに、他方で日常生活世界を労働市場と消費市場に組み込むことなしに、自己を再生産できない。自然世界は世界の基底層だから、そのすべてが「相互織り込み」関係に入ることはあり得ない。しかし自然世界の一部(地球環境、生態学的環境、そして主体的自然としてのヒト)は歴史世界や日常生活世界を「織り込み」つつ、生存環境として、生活手段として、生産物や生産手段の素材的担い手として、また意味や価値や知的活動の物質的担い手として、存在している。」

言い換えれば、さしあたって日常生活世界で経験される諸現象も、以上のような三層で捉えられる時間幅を持ち、それらの「織り込み/織り上げ」関係の中で日常生活世界のなかにさまざまな影響を及ぼしているのである。とすれば、まずは各々の層における把握が必要になる。

ウイルスと人類

まずは、今回の事態を「自然世界」を軸に考えてみると、どうなるか。

感染症は、細菌とウイルスを代表とする病原体を体内に取り込むことで起きる病気である。ただし、細菌とウイルスは大きさや構造、性質がまったく異なる。とりわけ最も重要な違いは、細菌が自己増殖できる一方、ウイルスは自己増殖できない点だ。そのため、ウイルスは人や動物の細胞の中に入り込み、寄生した細胞を借りる形で自らの遺伝子を複製し、増殖しなくてはならない。

たとえば、細菌は水に濡れたスポンジの中で増えることが可能だが、ウイルスはしばらくすれば消滅してしまう。その点で、細菌は生物だが、ウイルスは生物ではなく物質と捉えることもできる。

ウイルスが人や動物の細胞の中に侵入すると、細胞の中にあるたんぱく質などを利用して自らの遺伝子を複製し、大量に増殖させる。ウイルスに侵入された細胞は破壊され、増えたウイルスは次から次へと新しい細胞に侵入し、細胞を壊しながらさらに増えていく。こうして破壊された細胞が一定の数以上になると、咳や発熱などの症状が引き起こされる。その意味で、人間にとってウイルスが疾病をもたらす病原体であることは間違いない。

とすれば、ウイルスは排除もしくは根絶すべき敵でしかないのだろうか。

「生物は感染したウイルスの遺伝子を自らの遺伝子に取り込むことで、突然変異を起こして遺伝情報を多様にし、進化を促進してきたと考えられる。人も含めて、どんな生物にもウイルスに由来する遺伝子が入り込んでいる。この遺伝子は単なる居候ではなく、さまざまな働きをしている」(石弘之『感染症の世界史』角川ソフィア文庫、2018年)

考えてみれば、40億年前に現れたとされるウイルスに比べ、アフリカで現生人類が誕生したのは20万年前に過ぎない。ウイルスが単なる敵でしかなければ、人類はとうの昔に消滅していただろう。逆に、ウイルスに進入されながらウイルスの遺伝情報を取り込んだり、抗体を形成して免疫システムを更新してきたからこそ、今日まで生き長らえてきたと言える。

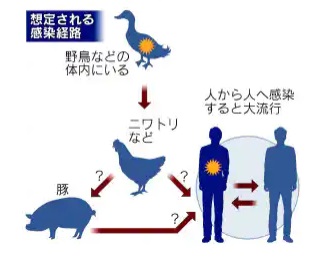

単独では生きられないウイルスは、長い年月を通じて「宿主」と呼ばれる野生動物との間に共生関係を築いている。たとえば、インフルエンザウイルスの宿主はカモなどの水禽類とされる。そうした宿主と接触しない限り、人間が新たなウイルスを取り込むことはない。ところが、野生のカモがニワトリと接触したりすれば、人間がウイルスを取り込む可能性は大きく拡大する。

現生人類の誕生から現在までの大半、人類は狩猟採集生活を送ってきた。少人数の集団で、獲物を求めて転々と移動する生活である。もちろん、その際にも自然宿主との接触によるウイルス由来の感染症はあっただろうが、少人数ゆえに一定数に感染すれば流行は収束し、それ以上に感染爆発するリスクは極めて少なかったと考えられている。

そうした事情が大きく変化するのが、人類が農耕と牧畜を始める約1万年前である。

農耕によって単位面積あたりの農産物の収穫量が増大し、同一地域で養える人数の増加、つまり人口増へとつながる。また、農耕によって定住が可能になると移動の必要がなくなり、育児に力を割けるようになる。それが出産間隔の短縮による多産をもたらし、この点でも人口増につながった。

一方、牧畜すなわち野生動物の家畜化によって、一つには動物性食料の安定的な確保とともに、役畜の農業への利用、畜糞という良質な肥料の確保も可能となる。これらも、やはり人口増につながる。

かくして、農耕・定住・牧畜を通じて一定の範囲に人口が集積する社会が生まれるとともに、その社会を運営するための制度や文化、すなわち文明が形成された。

しかし、それは同時に感染症が拡大する条件を形成した。たとえば、野生動物の家畜化は動物に由来する感染症の病原体と人間との接触を容易にする。天然痘はウシ、インフルエンザは家禽類、はしかはイヌが持っていたウイルスである。狩猟採集生活に比べてはるかに増加した人口の定住という感染拡大に絶好の条件を得て、そうした病原体が人間社会に定着していったとされる。

このように、世界の基底層である自然世界の領域で、私たちは長きにわたりウイルスをはじめとする病原体との相互関係を形成してきたのであり、現在もその過程にあると言えよう。そう考えれば、病原体は得体の知れない災厄ではなく、排除もしくは根絶すべき敵でもない。長崎大学熱帯医学研究所の山本太郎教授は次のように指摘している。

「多くの感染症は人類の間に広がるにつれて、潜伏期間が長期化し、弱毒化する傾向があります。病原体のウイルスや細菌にとって人間は大切な宿主。宿主の死は自らの死を意味する。病原体の方でも人間との共生を目指す方向に進化していくのです。感染症については撲滅よりも『共生』『共存』を目指す方が望ましいと信じます」(「新型コロナは「撲滅すべき悪」なのか 人類の歴史に学べ」2020年3月12日『朝日新聞』)

パンデミックの条件

とはいえ、私たちは自然世界だけで生きているわけではない。長期的には病原体との共生という観点が欠かせないが、日常生活世界のレベルではそうもいかない。今回の事態を見るまでもなく、感染症流行の帰趨は医療面だけでなく経済や社会の面でも、私たちの生死の岐路に直結する。この点を左右するのが、歴史世界としての「近代世界システム」である。

15から16世紀には、それまで隔絶されていた欧州とアメリカ大陸の間で、植物、動物、食物、人口の交換が行われるようになり、世界の一体化がもたらされる。こうして、先に見たように資本主義世界経済、国民国家と国家間関係、科学技術体系との歴史的結合、「中核-半周縁-周縁」といった、今日の世界の基本的な構造が確立されるわけだが、それはまた感染症の大流行を容易にする条件の確立でもあった。

たとえば、欧州とアメリカ大陸で交換されたのは、モノだけではない。欧州からアメリカ大陸には天然痘や麻疹、発疹チフス、インフルエンザなどの病原体が持ち込まれ、アメリカ大陸から欧州へは梅毒が伝わったとされる。とりわけ、欧州からアメリカ大陸への各種病原体の持ち込みは、過酷な植民地支配とも相まってアメリカ大陸の先住民人口のおよそ9割を滅ぼしたとされる。

また、資本主義による生産・流通の組織化は農村から都市への大規模な人口集中を促し、過密な人口と不衛生な環境をつくりだした。多くの非農業人口を養うために、農業や畜産は工業化を余儀なくされた。原材料や資源を開発するために自然に対する収奪が加速した。船舶、鉄道、飛行機へと大規模な移動が可能になるにつれ、病原体の伝播の速度も飛躍的に拡大した。

農耕と牧畜の開始が人類と感染症の関係に第一の画期をもたらしたとすれば、近代世界システムの形成は第二の画期と言えるだろう。とりわけ、20世紀以降に新種のウイルス感染症が頻繁に登場している事実は、単なる人類と感染症の歴史的な同伴関係からだけでは捉えられない特徴を示している。

仮に、自らの生活を再生産するための農耕や牧畜を軸とした社会であれば、森林の伐採や天然資源の、野生生物たちとの接触の範囲や速度は自ずと限定されただろう。また、流行の条件となる密集した人口や地球規模の交通網がなければ、仮に感染症が発生してもパンデミックに至る可能性は少ないだろう。そう考えたとき、自然世界という基盤の上で近代世界システムが今回の事態に果たした役割について考える必要が出てくる。

たとえば、今回の新型コロナウイルスについて、キクガシラコウモリを自然宿主、センザンコウを中間宿主と見る説がある。

さまざまなウイルスの自然宿主となっているコウモリだが、コロナウイルスに関して言えば、そのまま人間に感染するわけではなく、家畜や他の野生動物を中間宿主とする場合が多いという。2003年のSARSではハクビシン、2012年のMERS(中東呼吸器症候群)ではラクダが中間宿主となった。

もっとも、コウモリは野生の環境では他の動物にウイルスを移す可能性は低いという。個体として長い年月をかけてウイルスとの間に共生関係を築き、それが維持される生態系の中で暮らしているからである。しかし、そうした生態系がかく乱されるような状況が生み出されると、ウイルスを別の種へと移行させる可能性が高くなる。

「……伐採されたばかりの森林や農地開発の排水によって形成された湿地帯、鉱山や住宅の開発地など、人間の手が加えられた生態系の近くに生息していると、人間や動物に感染する可能性が高くなることが研究で確認されている。」('Promiscuous treatment of nature' will lead to more pandemics scientists, The Guardian, May 7, 2020)

生態系をかく乱させる要因を生み出しているのは、もちろん人間である。しかも、それは年を追うごとに大規模かつ急速、組織的になっていく。こうして、人間と野生動物との境界があいまいになり、家畜やペットなどを介して人間社会に新たなウイルスを拡がっていく。

となると、野生動物と接触する機会を少なくすればいいのだろうか。今回の事態では、感染の発生源は当初「武漢華南海鮮卸売市場」と見られた(現在では可能性は低いとされている)。中国政府は即座に市場を閉鎖したが、内外から非難を浴びたことは記憶に新しい。こうした野生動物市場をなくすことが一つの対策であることは確かだろう。

だが、それは瑣末な対症療法にとどまるのではないか。野生動物市場は中国に限らず多くの国に存在し、浅からぬ歴史を持つが、頻繁に感染症の発生源となってきたわけではない。もしそうならば、すでに淘汰されていたはずである。その意味では、野生動物食そのものよりも、むしろ野生動物食をとりまく条件の変化を疑ってみる必要があるだろう。

人間がパンデミックをつくる

この点について、『大農場が大規模インフルエンザを生み出す』(Big Farms Make Big Flu, Monthly Review Press, 2016)の著者である米国の進化生物学者ロブ・ウォレスは、次のように述べている。

|

| ■想定される野生動物から人間への感染経路 |

あるいは、次のような指摘もある。

「同様に、西アフリカでは、1970年代に外国のトロール船によって地元の漁師が沿岸海域から追い出された後に「ブッシュミート(野生動物肉)」への依存度が高まり、HIVとエボラの発生につながった。問題は、一見奇妙な珍味を好む一部の人々の嗜好ではなく、むしろ私たちのグローバルな、利益を重視した食肉中心のフードシステムである。」(The Covid-19 pandemic shows we must transform the global food system, The Guardian, Apr. 16, 2020)

近代世界システムの中で形成された大規模で工業的な農業や畜産は、各地に根ざした第一次生産の営みを駆逐することで、自然への侵入を余儀なくさせ、野生動物との接触を通じた感染症の条件を形成する。と同時に、工業化された農業や畜産そのものもまた、感染症拡大の格好の条件となる。

大規模な圃場や畜舎のためには一定規模の土地が必要となるが、先進国では確保が難しい。そこで標的となるのが途上国の原生林である。森林が伐採され、山が切り拓かれることで生態系がかく乱され、閉じ込められていた病原体が姿を現す。例えば、ブラジルのアマゾン熱帯雨林では1970年代以降、産業レベルで大規模な伐採が進められ、木材生産や採鉱、大豆栽培が行われてきた。

「南米は、アマゾンなどの森林が急速に伐採されているため、懸念される重要な地域である。ブラジルの科学者の研究によると、原生林に生息するコウモリの間ではウイルスの有病率が3.7%だったのに対し、森林伐採された場所の付近に生息するコウモリの間では9.3%であることが判明したという。「森林伐採と土地利用の変化によって、扉が開かれる」。マナウスに拠点を置くバイオバンク研究センターのアレッサンドラ・ナバはそう語る。」(前掲、The Guardian, May 7, 2020)

それだけではない。工業化された農業や畜産は、生産性を上げるために単一品種を大量に栽培・育成することが求められる。だが、遺伝子的に多様性が少なければ少ないほど、病原体に対して脆弱になる。

「まず鳥インフルエンザに焦点を当てよう。鳥インフルエンザはウイルスによって引き起こされるが、工場で飼育されている鶏は(豚インフルエンザと同様に)非常に危険である。その原因は、これらの農場で飼われている鶏が近くで何千羽も密集していること、遺伝的にほぼ同じであるように飼育されていることの両方にある。これは、非常に毒性の強いウイルスが急速に出現し、拡散し、殺すための処方箋だ。」(The meat we eat is a pandemic risk, too, Vox, Jun 10, 2020)

また、過密な状態でゲージに閉じこめられ、満足な運動もできずに配合飼料を与えられ続けるなど、本来の生育環境とは異なり、文字どおり不自然な状態で飼育されるため、生物本来の免疫機能は大きく阻害される。その結果、ますます病原体が蔓延する条件が揃ってしまう。まさにウォレスの言うとおり「大農場が大規模インフルエンザを生み出す」のだ。

しかも、その影響は動物にとどまらない。たとえば、鳥インフルエンザウイルスは種の違い、つまりウイルスが細胞に侵入する際の受容体の違いから、長らく人間には感染しないとされてきた。ところが、2000年代初頭にアジア地域で発生したH5N1亜型鳥インフルエンザの流行では、中東や欧州、さらにはアフリカ大陸にも拡大する中で、家禽への感染とともに人間への感染も確認された。2006年末の段階では、野鳥や家禽への感染は53ヶ国に及び、うち10ヶ国で人間への感染、154の死亡例が報告されているという。(国立感染症研究所感染症センター「鳥インフルエンザに関するQ&A」)

|

| ■鳥インフルエンザ、パンデミックへの可能な経路 |

幸いにも、これまで鳥インフルエンザの人間同士の持続的な感染は確認されていない。しかし、インフルエンザウイルスのRNA遺伝子は構造上、複製の際にエラーを修復する機能を持たないため、修復機能を持つDNA遺伝子に比べて誤ったコピー、すなわち突然変異の発生する可能性が高いとされる。

自然宿主の野鳥から、中間宿主となる家禽やブタの細胞内で複製される際、誤ったコピーによって効率的に人間同士で感染する能力を持った新型ウイルスに変異し、パンデミックを引き起こす危険性は捨てきれない。実際、そうした可能性を理由としてH5N1亜型とH7N9亜型は検疫感染症に指定されている。

資本主義とパンデミック

「21世紀になると、SARSやCOVID-19という感染症の登場によって、中国は再び「感染症のゆりかご」としての役割をはたすことになった。その背景には、ここ数十年の間に、中国が世界の工場となって経済発展を実現し、莫大な労働力が農村から都市に移動して都市化が進展したこと、広い意味での生態系への介入が再び進んだことがある。その意味では、ここ数十年の中国における経済発展は、ごく短期間のうちに一万年ほどの間に人類が経験したトレンドを追体験したものとみることができる。」(飯島渉「感染症と文明、その中国的文脈について」『現代思想』2020年5月号)

この指摘を敷衍すれば、少なくとも20世紀以降に生じたパンデミックについて、自然世界の枠内だけで考えることは無理がある。私たちは、日常生活世界において既存の近代世界システムを織り込みながら、グローバルなアグリビジネスの成立、大規模な工業的農業による世界的な土地の再編、それらを基礎とするフードシステムの覇権という形で再生産つまり織り上げを行っている。

それは同時に、生態系の改変という形で自然世界を織り込みながら、長い時間をかけて病原体と野生動物が築いてきた関係をかく乱する形で織り上げを行うことでもあるだろう。

いずれにせよ、医療や公衆衛生からのアプローチだけでなく、また生物学からのアプローチにとどまらず、近代世界システムを対象とした歴史的アプローチが求められる所以である。

この点に関連して、カール・マルクスの資本主義批判にエコロジーの視点からアプローチしてきたジョン・ベラミー・フォスターは、先のウォレスを踏まえつつ、「構造的ワンヘルス(Structural One Health)」という観点を提起している。

一般に「ワンヘルス」とは、感染症をはじめ医療衛生について人間、動物、環境の分野を横断して課題を設定し、各々の関係者が連携して解決に取り組むことを表す概念とされる。これに対して「構造的ワンヘルス」は、地球規模の資本の循環が地域の農業や種を超えた疾病の動向に与える影響を含めて課題を設定し、解決に取り組むものだという。そこで重要なるのが、グローバルなアグリビジネスと人獣共通感染症との関係だ。

「新型コロナウイルス感染症のパンデミックと、ますます致命的となる各種パンデミックの脅威は、この同じ後期帝国主義の発展の産物である。グローバルな搾取と収奪の連鎖は、生態系だけでなく、種の間の関係を不安定にし、病原体の有毒な混合物を生み出してきた。これらはいずれも、遺伝子の多様性を否定するアグリビジネスの導入から生じていると考えられる。すなわち、野放しの種の交雑を含む大規模な生態系の破壊、そして土地、身体、種、生態系を、自然や社会の制約を省みず、収奪されるべき多くの「無償の贈り物」として扱うことに基づくグローバルな価値設定のシステムである。」(John Bellamy Foster and Intan Suwandi, COVID-19 and Catastrophe Capitalism, MONTHLY REVIEW, Vol. 72, Issue 02, June 2020)

こうして、パンデミックに関する考察は資本主義、とりわけ20世紀後半から現在に続く新自由主義に関する考察と重ねられ、次のような解決の展望が要請されるに至る。

「ここで、過去に何度もそうであったように、「社会全体の革命的な再構成」の必要性が再び頭をもたげてくる。現代の歴史発展の論理は、エネルギーと環境を保全しながら、各人の自由な発展を万人の自由な発展の基礎として各人の自由な発展を促進するために、アソシエイトした生産者たちが自然との社会の物質代謝を合理的に調節する、より地域的でコモンを基礎とした社会の物質代謝を再生産するシステムの必要性を指し示している。」(同前)

こうした展望を肯定するにせよ否定するにせよ、パンデミックを扱う枠組みとして、資本主義という問題設定をはずせないことは間違いない。

この点を確認した上で、次号では、この間の社会の動きの中で浮上してきたさまざまな論点について取り上げ、整理していきたいと思う。

(山口 協:当研究所代表)