『ネパール・タライ平原で暮らす』出版記念

「同じ時代」の流れに向きあいながら

藤井牧人さんによる現地報告

当研究所ではこの4月、『ネパール・タライ平原で暮らす』と題した冊子を出版しました。著者は藤井牧人さん。2010年にネパールに移住されてから8年、ほぼ途切れることなく月に一度のレポートを本誌に届けていただきました。その中から厳選した32回分を編集し、藤井さん自身によるまとめの文章を加えたものです。折良く藤井さんが5月に一時帰国されましたので、出版記念会を兼ねて、ネパール現地の状況や近況報告をお聞きする会を催しました。以下、『ネパール・タライ平原で暮らす』の紹介と藤井さんの講演を中心に報告します。

はじめに

藤井牧人さんの本誌での連載は「ネパール・タライ平原の村から」と題して、先月号で80回目になる。その記念すべき第1回目の文章の最初に彼はこう書いている。

「僕は、NGOでもなく、国際協力の技術者でもなく、環境保護者でもなく、有機農業者でもなく、これといった看板を背負うこともなく、ネパールの農村で、妻のティルと、2010年2月から、一農民として暮らしています。」

ここには、拳を握りしめるようなものではないけれども、穏やかな彼の決意というものが表されているように思う。穏やかではあるけれども、むしろそれ故に芯の強い決意と、ある種の自負。だからこそ、8年もの長きにわたって初心を貫き、また連載も続けてこられたのだろう。

一農民としての暮らしとその場所から見えるもの。その立ち位置を藤井さんは大事にし、そこから発言することにこだわっている。日本という「先進国」の人間であることの矛盾も受け止めつつ、ネパールにおける暮らしや農業に教えられながら日々を紡ぎ、その場所から発言するということ。そのようにして、彼はタライ平原での暮らしと農業について、家畜事情について、変容しつつある村の暮らしについて、山あいの少数民族について、ネパール大地震による被災状況について、王制廃止と制憲議会について、インド・ネパール国境封鎖について、語り伝えている。今回出版された『ネパール・タライ平原で暮らす』を読み、改めて彼のレポートに接しながら、「なんて豊かなのだろう」と私は思ってしまう。と言うか、自分の中の「豊かさ」の基準が激しく揺さぶられるような気がする。

そんな私たちに向かって、藤井さんは「同じ時代」という言葉を投げかけている。そことこことはつながっている、同じ困難を抱えて暮らしているのだと。藤井さん自身によるまとめの文章の中に、こんな言葉がある。

「根底では、日本の中山間地農業も、限界集落も、タライ平原の小さな農家も、ダン郡の河を渡ってたどり着くタルー人の村も、ナワルパラシ郡マハーバーラト山脈の焼畑農家も、ミャグティ郡の標高2000メートルを超える山村も、『ある単一のある決まった方向の流れ』に飲み込まれそうな『同じ時代』を暮らしていることに、間違いはないようです。/そんな同時代を生きる中、僕はネパール・タライ平原のどこにでも見かけるような、普通の小さな農家として生活しています。振り返って、僕はどうしてここでの暮らしにこだわるのか、そこにどんな意義があるのだろうかと今、自身に問うています。」

私たちもまた「同じ時代」の違う場所で、同じ内実の問いに直面しているのだと思う。

『ネパール・タライ平原で暮らす』は、藤井牧人さんにとってのネパール生活の中間報告とも言うべきものだ。彼はこれからもっともっと歩んでいくだろう。「ある単一のある決まった方向の流れ」と向きあいつつ、どんどんどんどん山の中へ。そこで暮らす人たちの方へ。

「適応力の乏しい僕は、本来1~2年でたどり着きたかったところに、ようやく近づけそうな思いを抱いたところです。地域にどんな農業が必要かと語る以前に、まずここの住民になりきって、そこから考えてみることに意義があると思うのです。全くペースが遅すぎて、ほとんど前に進んでいない僕ですが、途中で諦めることもないのです。」

私たちは藤井さんのレポートをたどりつつ、そこに私たちの現在と地続きである「同じ時代」を発見することになるだろう。ぜひ一読をお勧めしたいと思う。

|

| ■藤井牧人さん |

めたスライド写真を多用して行われたので、必ずしもそのままにはお伝えできないこと、ご容赦をお願いしたい。

藤井さんの話はまず、ネパールの地政学的な位置を解説するところから始まった。

ネパールをとりまく状況

「ネパールは、中国とインドという二つの大国に挟まれ、ブータンとともに、緩衝国として、安全保障上重要な位置にあります。北部には8千m級の山が14座あり、北壁の中国・チベット国境側は交通路が限られているのに対して、東西と南の国境は全てインドに囲まれています。海がなく、ガソリン、ガスなど燃料の全てや、多くの生活物資をインドからの輸送に依存しています。インドとの国境は、オープンボーダーになっていて、両国民は自由に行き来できます。僕が住むタライ平原は、国土の19%を占めていますが、国境をまたいで商売や通学をしたり、あるいは結婚をしたりもしています。市民権を持たないインド系住民が何百万人もいて、ネパール政府はタライ平原のインド化を警戒しています。」

|

| ■ネパールの概略と藤井宅の位置関係 |

交易の面でも、人的な交流の面でも、ネパールはインドと濃密なつながりがあるのだと言う。ネパールは約10年に及ぶ政府軍とネパール共産党毛沢東主義派(マオイスト)の間で繰り広げられた内戦の終結を経て、2008年に立憲君主制を廃止し、連邦共和制への移行を決議したが、政党間の対立が原因で制憲議会での議論が難航していた。

「2015年のネパール大地震の際には、国際機関の復興援助受け入れのため、政府は、王政廃止後7年半のあいだ未成立だった新憲法の公布を急ぎました。その結果、国境沿いを生活圏とするインド系住民や政党の要望を無視したとして暴動が起こり、治安悪化を理由にインド政府による、国境の物流封鎖、事実上の経済封鎖が10か月間続きました。

|

| ■写真1:ペットボトル入りのガソリン |

藤井さんたちの村の暮らし

「2010年から少数民族プンマガルの嫁さんとその家族と暮らして8年になります。そう言うと、国際協力や村落開発隊員などを想像される方が多いのですが、そういうのではなく、僕はそこで『普通の農業』を営みたいと思って行きました。何かを教えに行ったのではなくて、教えてもらいに行ったという感じです。

『普通の農業』というのは、例えば、能勢農場が地域の農家から稲ワラを集めて、それを牛にやる、牛糞を堆肥として田畑に返すというような形の農業ですが、それを循環型農業などと言うまでもなく、どこの農家もあたりまえにやっている。そういう『普通の農業』をやりたいと思ったのです。」

|

| ■写真2:「棒塔」のある農村風景 |

「嫁さんは、一時日本で暮らしたこともありますが、日本について、テレビがとても面白い、電動自転車がほしい、快適で、便利で、何もかもある、だけど日本には住みたくないと言います。そういうのも向こうへ行った大きな理由です。」

藤井家では家畜として水牛(乳用雌牛2頭と子牛)、ヤギ(母ヤギと3~6頭の子ヤギ)、在来黒豚(母豚2頭と種雄豚1頭、子豚5~10数匹)、にわとり(5~10羽)を飼っている。それぞれにはもちろん大切な役割があるのだが、その他に犬や猫。その役割は?

「犬は放し飼いのにわとりをジャッカルから守ったり、オウムやヘビが出ると吠えて人に知らせたり、深夜に畑を荒らす野良牛が来たら追い払うなど、番犬としての役割があります。猫は鼠を退治するという役割があり、犬も猫も室内ではなくて、室外で役割があるあたりに、人間と動物の関係が伺われるという気がします。」

「嫁さんが子犬に声をかけながら、赤ん坊のようにあやす動画を今回身近な人たちに見せると面白がってくれましたが、摂丹百姓つなぎの会のアグロス胡麻郷の橋本昭さんにも見てもらったら、ちょっと違うコメントが返ってきました。つまりそこには、『あやす』とか『なつく』とかいう言葉につながるいろんなヒントが含まれていると。今、世間では、スマートフォンにあやされたり、なついたりしているけれど、本当に生きたものに接していたいものだというコメントをいただきました。改めて自分自身について考えると、時間やシステムに合わせないといけない現実もあるけども、生きたもの、思い通りにならないものに合わせる暮らしや現実もあって、そちらの方に自分も飛び込んでいきたいという思いがあってネパールに行ったのだと、今思っています。

もうひとつ、子ヤギに歌を聞かせて、あやしている、遊んでいる動画もありますが、子犬や子ヤギにつねに接することで、馴染ませて扱いやすくするという意図もあります。年配の人などがこういうことをやっています。」

押し寄せる「グローバル化」

一方で、ネパールでは、都市化が進む町も、村も、山岳部の集落でも、「グローバル化」が進んで、日本を含む外国への出稼ぎが多くなっていると、藤井さんは言う。

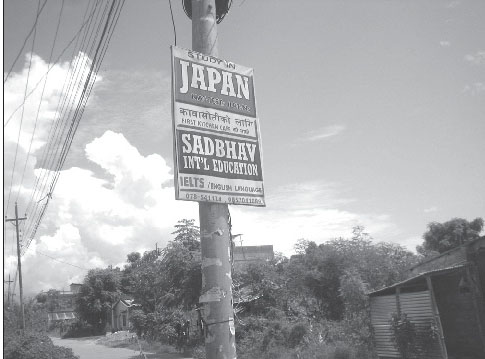

「僕が暮らす平地のナワルパラシ郡カワソティは、カトマンズから距離にして南西180キロ、車で8時間のところにあります。インドへ続く幹線道路沿いで都市化も進んでいて、近所の電柱には日本語留学の斡旋業者の広告が貼り付けられていたりもします。(写真3参照)

|

| ■写真3:日本留学斡旋業者の看板 |

「研究者の南さんという方から教えてもらった話ですが、ある山奥の村で、朝、共同の水汲み場で流行っている日本語があるそうです。それは『おはよー、おい、ゴミもう出したか?』という日本語です。電気もない、道路もない、ゴミ収集車が来るわけもない村で、日本語のジョークが流行るくらい、特定の地域から集団で日本に出稼ぎに行っているという話でした。法務省の在留外国人数でも、ベトナムに次いで、ネパールが6番目5万5千人となっていて、身近な存在となっています。」

「ネパールと聞いて、開発にさらされていない、伝統的なヒマラヤをイメージする人が多いのですが、ヒマラヤの小さい農家の子弟は今、山を下りて、少子高齢化で人口減少の日本で、インドネパールレストランで、コンビニで、ヤマト運輸のピッキングで、あるいは地方の工場で働いています。インド、マレーシア、中東湾岸諸国、日本、韓国、オーストラリア、欧米各国、世界中に今、ネパール人労働者がいて、海外送金がネパール経済を牽引しています。『グローバル化』というのは、欧米や日本だけの話ではなく、ヒマラヤの山奥ともつながっているということが、ネパールに暮らしていて実感することです。」

変容するネパール社会

藤井さんが言うところの「グローバル化」、海外への出稼ぎの背景には、ネパール社会の変容がある。

「1951年に開国したネパールは、人口が61年の国勢調査で900万だったのが、50年後の2011年には2.8倍の2649万人となっています。それだけ増えた原因は、開発援助や医療の改善、乳幼児死亡率の変化、と同時に、保たれていた人口のバランスが近代化で崩れたことも関係します。

お年寄りの話を聞くと、昔は雑穀・蜂蜜・ターメリックなどを、チベットの塩や平地の米と交換する交易の旅に出かけた話、ヤギ・羊を連れて何か月も移牧に出かけた話、グルカ兵(傭兵)としてインドやイギリスの軍隊に何年も雇用された話を耳にします。それは元々、定住地の農山村で養える人口というのが、限られていたことも関係すると思います。

平地タライの人口の方は今、50年前の4.5倍、1331万人となって、ネパール全体の過半数を超えました。60年代のDDT 散布によるマラリア撲滅と、山岳部の溢れる人口の入植プロジェクト・食糧増産プロジェクトとも関係します。カトマンドゥの人口は176万人。インドを除く海外居住者が400~450万、オープンボーダーで一番多いインド出稼ぎ者の数は把握できません。ネパール=ヒマラヤの素朴な山岳民ではなく、ネパール=平地民もしくは移民労働者、出稼ぎ送り出し国と言う方が正確だと住んでいて実感します。」

|

| ■写真4:違法耕作地の田んぼ |

カワソティの土地なし住民が耕した違法耕作地の田んぼです(写真4参照)。一枚一枚が小さくて形がバラバラで、いかにも人の手で切り開いていったという風景なのですが、最近の噂では、埋め立ててドライビングスクールができるということです。」

「地方がどんどん都市化し、農村から都市、都市からカトマンズ、カトマンズから世界市場へと選択肢が増えて、未来は明るいという感じなのですが、一方で、都市から農山村へというような話を僕はまだ一度も耳にしたことがありません。何もかも、都市や市場に委ねるような方向へ進んでいいのだろうか? そういうことに疑問を投げたいと思いつつ、黙々と水牛にワラをやっている毎日です。」

日々の暮らしの具体的な一コマから

暮らしを取り巻く村や町の状況を概観したあと、カワソティーでの暮らしや農業の実際について、具体的な例をあげながら、藤井さんは語った。

「さて、ここからは、実際に家に来てもらったつもりで、どんな農業しているのか案内したいと思います。」

|

| ■写真5:藤井宅の裏手の様子 |

「牛舎には夜にヤギも仕舞います。また、涼しいので、放し飼いの鶏がここで過ごしています。牛との付き合いではいろんなことがあります。乾季に放牧中の水牛が水から上がってこなくて困っている人がいました。僕らも過去に買ったばかりの水牛が、いなくなった事もありました。何時間も後になって、その水牛は、前の持ち主の家でみつかったのですが、水牛にして見れば、生まれた床の匂いがする場所に戻っただけのことでした。そのように、思い通りにならない牛や水牛と、どこの農家も付き合いつづけています。」

|

| ■写真6:隣家の牛舎とバイオガス発酵場 |

「隣にある嫁さんの実家の牛舎で、横には堆肥が積まれています(写真6参照)。横の木はグァバです。手前が20年程前に設置したバイオガスの発酵槽で、液肥が流れています。家庭用バイオガス設置事業社のパンフレットによると、大抵がトイレと併設して設備し、ネパール全体で32万3千基の家庭用バイオガスプラントがあります。補助金なども出て、5万ルピー、約5万5千円です。」

「牛は人の都合では乳を搾らせてはくれないので、最初に、実子の仔牛の匂いを嗅がせて乳を少し吸わせてから、そばに子牛をつなぎ留めて、仔牛に乳をまだやっている気分にさせて、その隙に人間が乳を搾ります。こういうのを日本語で、『わけていただく』とか言いますが、民族学などでは、人間も仔牛も生かされる『共生関係』とか、『母子関係の介入』と言います。でも僕の嫁さんは、単に乳牛を『騙す』とか、乳牛から『盗む』と言っておりました。ようするに、乳搾りとは『横取り』だったということです。」

|

| ■写真7:絞った牛乳を攪拌してギゥをつくる |

「水牛に踏ませて、亜麻仁を脱穀してるところです。」(写真8参照)

|

| ■写真8:水牛に踏ませて亜麻に仁を脱穀 |

「イノシシの形態を残したイノシシ型在来豚です。ゆっくり育って肉量が少ないので、市場出荷には不向きとされています。山岳部でしか手に入らないのですが、それを買ってきて飼っています。外来の白豚よりおいしいことで知られています。マガル人は、先祖儀礼(家畜儀礼)にこの黒豚が必要で、口コミで平地へ移住したマガル人がうちに子豚を買いに来ます。市場出荷を目的に買いに来た人は、8年で一人だけでした。ほぼすべて家畜儀礼のために買っていきました。(写真9参照)

|

| ■写真9:ネパールの在来豚 |

豚肉を捌いて地域で売る時には、人数分を各部位が平等に行き渡るように分けます。内臓肉は、手伝いに来た人らの間でお酒と一緒に振る舞います。」

「山地のジャガイモと平地の米、それぞれの特産物を交換したりします。今は少ないのですが、“ミート”と言って、山地のマガル人と平地のタルー人との間では、ほんものでない疑似の親族関係があります。それぞれ、手に入らないモノを交換したり、家に泊めたりして協力しあいます。一世代前の地縁血縁関係を超えるネットワークでもあります。」

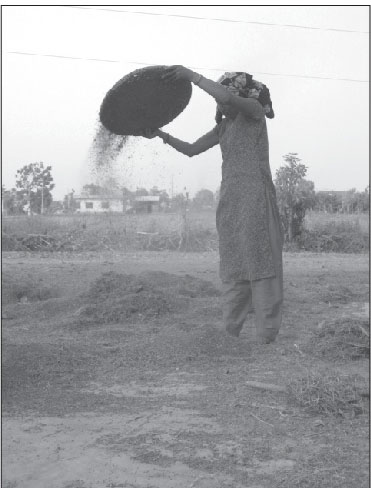

「蓑で小麦のゴミ・塵を風で飛ばす『風選』です(写真10参照)。小麦は手前に落ちるのですが、小麦の収穫期に種実をつける雑草の種も手前に落ちて、次の年の種播きで、気付かないで小麦と一緒に蒔かれたりもします。収穫期の重なる、特定の雑草の種を、自然ではなく、人間が選抜していることを実感することもあります。

|

| ■写真10:小麦に混じるゴミなどを風で選別する |

「牛耕の写真です(写真11参照)が、僕らも含めて、大半の人たちがトラクターに依頼して耕すようになりました。労働力を交換しあう『結い・手間換え』と言われる関係で、ご近所同士が協力して田植えをしていたのも、減りつつあります。女性たちの田植えグループによる田植えでは、時給が80円です。田植え後の除草剤散布も当然となりました。

|

| ■写真11:いまや珍しい後景となった牛耕 |

オーガニックとか言わないでも、元々みんなオーガニックだったのですが、最近はオーガニックという言葉も入って来るようになりました。『薬を使い続けると土が死ぬ』とか、『オーガニックが良い』という言葉も聞くようにもなってきましたが、次の日には除草剤を撒いている、そんな感じです。外から農薬が入って来て、オーガニックという言葉も外から入って来たという感じです。

地方や家によっては、田植えをする女性はいるけど、牛耕する男性が出稼ぎでいなくなって、じいちゃん・ばあちゃん・かあちゃんによる三ちゃん農業となっています。出稼ぎ者の急増と並行して、機械化・除草剤も急増していると思われます。」

|

| ■写真12:水くみ場へ向かう |

「嫁さんと子どもらが水汲みに行くところです(写真12参照)。飲み水は湧水を利用していて、乾季後半になるに従って水源が枯れるので、どんどん遠くへ水汲みに行っていました。水汲み場の貯水池は、昔は飲み水を汲む人、水浴びする人、洗濯をする人、水牛に水浴びさせる人、井戸端会議をする人らで賑わっていて、いろんな人と会う場所だったそうで、暮らしの中心地だったそうです。

一方で雨季前の高温多湿で生水が傷む季節は、水不足から人や家畜の屎尿が浸透した浅い地下水を通じて、腸チフスやコレラなどの感染症のリスクが高くなります。そうした理由から、安全な水の確保、女性や子どもらの家事労働からの解放がネパール全体では謳われていました。

去年、水道管の工事があって、飲み水が供給されるようになりました。以前は、水源地の近くの地価が一番高かったのが、今では、水源地から離れた、都市化された国道沿いの方が地価が高くなっています。価値観が変わりつつあります。朝夕、子どもらに『水汲みに行きなさい』と手伝わすこともなくなりました。子どもらが近所の友達を誘って水汲みに行かなくても、家庭が廻るように変わってきました。」

「家畜の世話、薪集め、水汲み、生きることと結びつく仕事で、子どもらも年寄りも役割があったのですが、そういう状況が変わりつつあります。いろんな意味で、子どもがたくさんいることで、農作業などで助かることの方が多い向こうの暮らしですが、最近はどこも、教育費を始め、経済的な事情が大きな負担となっています。」

「家の屋敷林には、米を保存する囲いや作物の支柱としての竹、木材としてサラノキ、薪としてのセンダン、家畜の飼葉となるギンネム、果樹のマンゴー、ジャックフルーツと、20 種以上の有用な樹木があります。

屋敷林をいつも利用する隣家のお嫁さん、隣家の義母、うちの嫁さんらは、例えばこんな会話をしております。『トテの木とカニヨ(和名不明)の木の枝葉は、水牛が好むけど、雨季になるとあまり喰いつかない』とか、『センダンとダブダベ(和名不明)の木の枝葉は、ヤギが好んで、樹皮まで食べ尽くすから、すぐ乾いて、薪にもいい』とか、一本一本の樹木の利用の仕方に精通しております。

さらに、うちの嫁さんは『一本だけ残してあるケムナの木は、家畜は喰わないけれど、樹皮は乾かして煮出せば、咳・風邪の薬になる』とか『ケムナは確か他には、バンダーリさんの敷地に一本あった』とか。実をすり潰して煮出すと、薬効があるとされるハリタキという木は、『家にはないけど、タパさんとカルキさんの敷地にある』と、嫁さんは言います。つまり、子どもの頃から、住んでいた土地の人というのは、用途に応じて利用する植物が、自分の敷地に限らず、誰の敷地に自生しているのか、いろんな樹木の生育場所を把握しています。日常の井戸端会議で情報も交わされて、そういう日常の蓄積から地域の植生を把握しています。

バナナに関しては、嫁さんは、『数十年前に、去年亡くなった父が、親戚から株分けしてもらったのを植えて増やした』と、『この品種は家しかなかったけど、今ではバッタライさんの家にも、セティさんの家にも、どこにでも見かける』と言っておりました。ジャックフルーツの木は、近所でお裾分けしてもらったのがおいしかったので、食べて種を発芽させたものです。譲ったり、譲り受けたりしながら、何もかも市場に頼らない、ここでの農的な暮らしをしています。」

|

| ■写真13:ジャングルのような家庭菜園 |

「こういう感じで、どっちの農業が良いとか、悪いとか、進んでいるとか、遅れているとかではなくって、経済的な価値だけに捉われない、作物・家畜・有用植物からなる、ここでの農業にできるだけこだわってみようと思って、暮らしています。」

「僕の家から数キロのところに、チトワン国立公園(野生動物保護区)と先住民族タルーの村があります。そこへ向かう途中にはサイの侵入を見張る櫓があります。国立公園と村との境界地域は、国立公園から野生動物が侵入することがあり、また反対に住民が国立公園のジャングルに入って林産物を利用することが許され、バッファゾーン(中立地帯)と呼ばれています。バッファゾーンでは、乾季に家畜の放牧、季節により週3 日は家畜の飼葉の刈取り、下草刈りにジャングルが住民に開放されます。植生を見て、枝打ち、薪採集が年1回あって、一定期間ジャングルが開放されます。」

「バッファゾーンのジャングルでの日帰り放牧からの帰りの写真です(写真14参照)。20頭くらいの牛のグループで、誰か一人だけの牛ではなく、村の各家で飼っている牛です。コブ牛というコブが背中にぽこっと出ている在来の牛で、地域で手に入る比較的栄養価の低い飼料でも育てられる、暑さにも強くて、ジャージー種とかホルスタインよりも、現地の人たちにとっては飼いやすい牛です。

|

| ■写真14:放牧から帰ってきたコブ牛たち |

男性二人がジャングルで放牧してきたところで、日ごとに数人が交代で牛を放牧しているそうです。この後、グループは2つ3つに分かれて、一応人が付いて行くのですが、それぞれ牛自身が自分の家の方へ、自分からも帰って行きます。以前と比べて、放牧はずいぶん減ったと聞きました。行政による取り決め、ルールに従わなければならない部分もあるということです。だけど、こうした放牧を続けることを可能にしているのは、やっぱりそこには地域社会があるからではないか、と僕は考えています。」

交流会での質疑応答から

【質問】藤井さんには子どもはいないけれども、藤井さんの家には子どもがいると聞きました。さらに、近々もう一人増えるということですが、どういうことでしょうか。

【藤井】「隣の、嫁さんの実家の子どもを一人、5年ぐらい前からみていて、今18歳で看護の学校に行くようになりました。それで、うちはまた僕ら夫婦だけになったのですが、事情があってその弟がうちに来ています。

あともう一人、僕が日本に帰ってきているあいだに、被災地の山岳部の9歳の子どもがうちに来ることになっています(※実際来たのは、6歳の女の子だったとの後日談)。被災地に3年続けて行っているのですが、そこに行くといつも、何人かの人から、うちの子を一人連れて帰ってくれ、引き取ってくれと言われるんです。毎年訪問するたびに、息子娘が5人だったところが次の年に行ったら6人になっていて、その次の年に行ったら7人になっていて。訪問するたびに息子・娘が増えているという感じです、どこの家も。

向こうの人たちは自分の子どもを他の人、子どもがいない家やお年寄り夫婦だけの家などに譲ったりするというのは、普通によくあることです。だけど一方で、そういうことが原因で、子どもがどこかへ行ってしまう、誘拐されたり身売りされたりという社会問題も、とくに大地震のあと、問題にはなっているということです。

だけど僕の近所のまわりの親戚とか家とかを見たりいろいろ話を聞いていたら、実の子じゃない子どもと一緒に家族として生活しているという人は、あちこちたくさんいます。」

【質問】タライ平原での土地売買のようすについて教えて下さい。

【藤井】「DDTを散布して、マラリアがなくなって、政府による内タライ(海抜100m~300m程)の開発移住政策が始まって、だいたい優先的にハイカーストの人たちが土地を手に入れて、その人たちが土地を切り売りしていって、それをさらに山から下りてきた人たちが買って、その土地をまた売って、という感じで、徐々に人口が増えていっています。

土地を売って、だれかが立派な三階建ての家を建てたら、私も私もという感じで建て始める。そういうのは止まらないです。

ネパールにはもともと外国へ出稼ぎに行く土壌があったけれども、とくにこの20年ぐらいで、その人数というのが桁違いに増えて、そういう人が出稼ぎに行って稼いで来ると、儲からない農業よりも、高騰を続ける土地の売り買いの方を重視するようになります。」

【質問】過疎化や耕作放棄の状況について教えて下さい。

【藤井】「耕作放棄地がどんどん増えていっています。各地方の山岳部にはそれぞれ100ぐらい民族があって、民族によっても違いますが、全体としては放棄地が増えていっているし、明らかに人口が減っていっている郡もあります。でも逆に、統計を取ってみたら、実はあまり変わっていないというところもある。それはなぜかと言うと、もう山岳部の中で養える人口というのはある程度限られていて、その人口は維持されているというようなことです。」