活動報告:アソシ研懇話会「耕作放棄地」問題から「田畑(自然)と社会(人間)」について考える(下)

はじめに

7月14日、茨城大学の中島紀一氏をお招きして行った第3回アソシ研懇話会。今回は後半の概要をお伝えする。なお、文責はすべて研究所事務局にある。

農地の豊かさとは?

今までお話ししてきたような認識をベースにしながら、もう少し農地とは何かというところに踏み入ってみようと思います。かつて、農地と農地でないところの境目のことを農業経済学では「耕境」と呼びました。耕境の研究は、農業経済学では一つの領域であり、改めて耕境に関する研究論文をいくつか読んでみました。いくつか有名な論文を読み返してみると、非農地を農地にする、つまり耕境を広げていくことに関しては、多くの研究がなされている。しかし、農地を非農地に返していくことに関する研究は、まずありません。残念ながら日本の農業経済学では、農地と非農地あるいは自然との相互関係の中で農地、土地の問題を考えるという視点が、ほとんど芽生えてないことがよく分かりました。

農地の生産力、農地の豊かさとは何かという問題はそれなりに追究されてきました。そこでは土壌自身の持つ豊かさ問題からスタートはするのですが、間もなく、農地が外部から投入される肥料をどれだけ受け容れられるかという許容量の問題に関心が集中していきます。つまり、肥料を混ぜる土の深さがたくさんあることと、土の中で肥料を上手に吸着する能力(これは塩基置換容量[CEC]と言います)。地力は、こうした能力が高いか低いかという問題として考えられ、語られてしまうようになります。ここでは、農法はきわめて貧弱なものとしてしか登場しなくなります。

日本は昔から多肥農業をやっていたと言われますが、農地に肥料を入れてきた歴史を遡ってみると、実際に肥料をやれる範囲は屋敷の周りくらいでしかなく、屋敷から離れた畑については、ほとんど無肥料でやっていたようです。それに、肥料を入れるといっても、たとえば干鰯(※1)とか、油粕とか、魚粕など、いずれもお金のかかるものですから、少し入れるくらい、大量に入れていたとは想定しにくい。とすると、日本農業の長い歴史の中で、近代よりも以前で言えば、土地の生産力、農地の生産力というのは、まさに自然的生産力だったと思います。さらに言えば、そうした自然的生産力をうまく引き出す技術体系が農法というものでした。

では、土地の自然的生産力は、どうやって形成されるのか。そこでは土壌の質が問題になるわけですが、土壌の質においてまず重要な役割を果たすものとして母材があります。ウクライナ地方にはチェルノーゼムというすばらしい土があります。それはモンモリロナイトという粘土をたくさん含んでいます。日本国内で言えば、一番いい、母材がすばらしい土地というのは、だいたい中央構造線上の土地です。吉野川から向こうに四国を横断していますが、あそこに紫色の少し赤い色具合の土が出るところがあります。そこは本当に、どんな作物を作ってもよく育つようです。

茨城には「圷」という土地があります。これはアクツと読ませますが、漢字ではなくて、いわゆる国字、日本で作られた文字です。反対語は土偏に高いと書いて「塙(ハナワ)」と読みます。塙はいろいろなところで使われていると思います。言葉としては「塙」に対して「圷」なんです。茨城では、「圷」と似たような土地でアクトと読ませているところもあります。それは「肥土」と書きます。だいたい川の自然堤防のような、扇状地から少し平らなところにいって、ときどき川が氾濫して、氾濫すると土砂が堆積し、自然堤防を形成します。田圃の中に島状にあり、田圃との標高差が50センチくらいの畑地帯です。現代の土壌学では褐色低地土と言われるところですが、ここは連作障害は起こらないし、無肥料で作れるし、土地は深いし、野菜はいいものができる。すばらしい農地環境なんです。

なぜすばらしいかと言えば、川が氾濫して上流から土砂が流れてくるところだからです。「圷」「肥土」の語源は、どうやら「芥(アクタ)」が訛ったもののようであり、芥の川の泥が集まるところを指していました。泥の集まるところにはさまざまな養分も集まっているので、当て字で肥えた土と書くところもあるし、土偏に下と書くところもある。それに対して茨城や千葉の大地は関東ローム層と呼ばれる畑地帯が広がっており、そこを地元では「野方(ノガタ)」と呼んでいます。「野方」は否定的な表現で、劣悪な土壌の土地を意味しています。「なんだ、お前の畑は野方か、じゃあ、そんなもんだろう」という雰囲気です。「野方」をいかに豊かな田圃に、畑にするのか、ものすごく苦労して、霞ヶ浦の水草などを運んだり、それから豚を飼ったり、いろいろな努力が続けられてきました。火山灰土壌はリン酸吸収係数(※2)が非常に高くて、農業地としては扱いにくい。農地としては扱いにくい野方だった。自然的生産力という視点から話題を拾えば、こんな話が出てきます。

ムラとノラとヤマの三層構造

こうした土地の母材的来歴あるいは地形的来歴みたいなことを越えて、土地の豊かさの根源を考えてみると、それは結局、長い時間をかけて森林が育ててきた森林土壌の豊かさということになる。森林土壌はどこでも豊かになるんです。というのは、日本のような温帯の気候風土では、土地の栄養収支は森林においては安定したプラスとなるのです。日本などの場合には、土地の豊かさは森が育ててきたということです。落ち葉などが積もっていくという形でのプラスが徐々に蓄積して、その蓄積は土の下の方に蓄積するのではなく、表面に積み重なるという形で蓄積されながら、土地の豊かさが作られていく。それを何十年かに一度いただていくのが焼畑農法であり、土地の豊かさは基本的には母材的な肥沃度もあるけれども、より本質的にはそこの植生が作り出す豊かさということになるだろうと思います。

そういう豊かさの問題と、農地として人工的に耕していく、あるいは利便的にうまく利用していくというあり方との相互関係の中で、農地の存在形態というものが歴史的に作られてきたと考えられます。

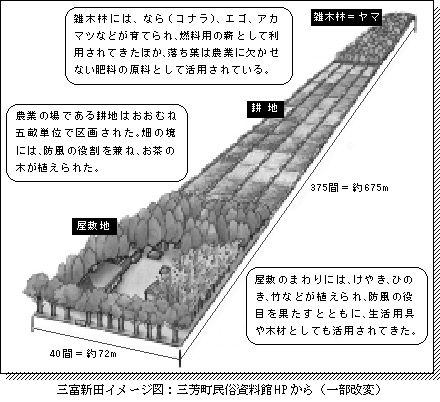

たとえば江戸時代に開田された埼玉県の三富新田の場合は、武蔵野台地の上にまず真っ直ぐな街道が拓かれ、その両側に、短冊状に農家と農地が配置されている(下図参照)。街道に近いところに家があり、その向こう側に畑がある。さらにその向こう側には、だいたい畑の三倍ぐらいの里山(林地)がある。この里山の落ち葉や下草などは地力の素として、みんな畑に入れられる。これは畑付き里山みたいなもので、農地が売買される場合は里山も一緒にくっついて売買されました。だいたい畑の三倍ぐらいの里山があると畑の生産力は確保されると考えられてきました。畑を畑として使うだけでは、自然の富を食い潰していくプロセスになってしまう。食い潰すだけでは耕作は継続できませんから、そこに周りの里山から生産力を移転してくる。これが、いわゆる土作りのプロセスだった。そんな経過が考えられると思います。

だから、農地と里山との関係というものは相互関係であり、村には必ず里山が必要だった。これは民俗学者にして農政官僚だった柳田国男が指摘した話ですが、日本の集落の基本的なあり方としては、ムラとノラとヤマ(里山)との三層構造になっている。中核にムラがあって、その周りにノラがあって、その周りにヤマがある。これは丹波地方にいくと、まったくその通りの集落を見ることができます。ヤマの向こうにムラがあり、その向こうにヤマがあり、ヤマの向こうにはムラがあるということで、ムラの向こうにずーっとヤマが続くことはない。それは、三層構造が一セットとして機能しているからなんですね。

最近の自然保護論では、こういう里山は二次林である、つまり人の手が入って管理されたヤマだとされています。昔は里山は裸足で入ってもケガをしないように、きれいに日常管理されていてすばらしい、といった考え方がかなりインプットされています。それは別に間違いではありませんが、ではヤマのすべてがそのようにきれいに管理されたかというと、必ずしもそうではなかったわけです。というのも、そのようにきれいに管理されていくと、要するにヤマの地力を畑の側がすべて収奪していくことになりますから、最終的にはヤマも枯れていくわけです。こうして、貧しいヤマが現れてくる。かつて林学の大家だった本多さんという人は、アカマツ(赤松)のヤマこそ貧しいヤマであるという意味で「赤松亡国論」(※3)を唱えました。百姓がヤマからどんどんいいものを奪い去っていくから、ヤマはアカマツだらけになってしまった、というわけです。この指摘は、主に西日本のヤマを対象としたものです。これこそ日本の国土の滅亡、すなわち「赤松亡国論」である、という話です。一面では、そんなヤマのあり方があったんですね。

「藪」の存在意義

しかし、すべてのヤマがアカマツだらけで「赤松亡国論」になったかと言えば、もちろんそうではありません。というのは、ムラとヤマのバランスで言えば、ムラよりもヤマのほうが少し余裕があったからです。ヤマがギリギリで、これ以上畑にしたらバランスが崩れるというところまでムラを広げることはほとんどなかった。だから、ヤマのほうが少しゆったりする。しかも、「赤松亡国論」が言われるほど、林床管理を徹底していたかというと、そうでもない。そんな曖昧な位置にある土地を何と呼んでいたか。これこそ「藪」と呼んでいたんですね。藪というのは、背丈の倍ぐらいの木はあっても、極相林(※4)になるような大きな樹木はなく、しかもブッシュで下刈りされてないようなところを指しているわけです。おそらくヤマの中には、この藪地が相当な面積で存在したはずだし、ノラやムラの間にも存在しただろうと思います。その藪地が、いわば野生生物の生息の根拠地になっていた。もちろん、よく管理された里山にも生き物はたくさんいますが、管理された里山は無防備なヤマですから危険も多い。一方、藪の中には猛禽類も入ってこないので、小鳥などは藪の中に巣を作ることによって安全を確保しようとします。たとえばウグイスです。ウグイスは「声はすれども姿は見えず」と言われますが、それは警戒心が強く、暮らしの拠点は藪の中です。

つまり、歴史的に見ると、我々が土地について抱く概念の中には、常に藪というものが含まれてきたわけです。ところが、近代社会になって以降、藪は我々の視野の外に置かれるようになってしまった。森林が主体になっているヤマは、林業地として評価できるけれども、藪についてはまったく評価されてきませんでした。

農村の自然の中では、藪の存在は非常に重要です。農村にとって、手がつけられずに荒地になっているようなところは非常に大事にもかかわらず、現在の土地改良や基盤整備や農村整備では、藪地だけは許さないということで、藪地になっていたところを全部、畑か道路か果樹園、あるいは森にしていく。藪地こそ自然の余裕地なのに、その自然の余裕地がなくなっていく。

そこで耕作放棄地論に戻ると、現状では、そのように自然の余裕地がなくなってしまったところに、耕作放棄という藪が作られていくのだから、それは農村の自然としてみれば、おかしな話ではない。もちろん、どこもかしこも耕作放棄をして藪地にしたほうがいいとは言わないけれども、里山は農地との関係で非常に重要だということと、それから、いわゆる里山といわれているものの中に、かつて藪という概念があって、藪という概念を再建していくことも、農地計画論としてはかなり重要ではなかろうか。そうした点を強調しておきたいと思います。

耕す市民たちの登場

こうした問題状況への認識を受けて、僕は「耕す市民たちの登場」という事態に注目したいと思います。

歴史的に見ると、日本社会の中で武士も皇族も、耕す文化というものを相当重要な文化として認識していたと考えることができます。たとえば、東京都内で現在、女の人は蚕を飼い、男の人は田植えをするという文化を持っているのは、天皇家ぐらいだと思います。しかし、そこから類推すれば、日本人は全体として、生活の中に何らかの形で「耕す文化」を持っており、そうしたたしなみのない人は軽視されただろうと思います。日本の社会において、農家、非農家を問わず、耕すということは、人間にとって非常に大事なことだった。ところが、現代日本社会においては、その文化がほぼ完全に消滅してしまった。これは、おおよそ最近30年か40年のことではないかと思います。

この点に関連して、2005年の国勢調査から作った表を見て下さい(下掲表参照)。ここで、Aは年齢別の総人口、Bは年齢別の就業人口を表しています。年齢別の就業率B/Aは、たとえば30〜39歳のところをみると、92.5%となっていますが、これは働き盛りで男も女もみんな働いているということです。しかし、60〜69歳のところで急激に下がって44.3%。要するに、50歳まではほぼフルに働いているけれども、定年を迎えた60歳以上は失業者になって、失業者が大量に出ているという状況ですね。

その次が農業に関する数字です。Cが年齢別の農業の就業者で、C/Bが働いている人の中で、農業で働いている人の比率ということです。まず60歳以上のところでみてみると、60〜69歳が10%、70〜79歳で33%。80歳以上が37%。要するに、60歳以上になっても失業者にならずに働けている幸せな人たちの中で、最もメジャーな存在は農業の就業者だということです。これからの高齢化社会は、年寄りになったときにも農業なら働けるという、この構造を今後も維持し発展させていくことが望ましい。現在は、それがある程度実現できているというのが、この数字であり、60歳代以上に関しては、一応は問題ない。問題は60歳代以下の人たちです。15〜19歳が0.7%。20歳代が0.8%。30歳代が1%。40歳代が2%。50歳代が3.5%ということで、平均すればほぼ1%です。働き盛りの世代の中で、農業で働いているのはほぼ1%、残り99%は農業と関わっていない。もっとも、1%と99%の間に何らかの形で連続性があればいいけれども、実際には、99%の人は1%の中に加わることは非常に困難だという構造があります。これは肉体的にもできないし、文化的にもできないし、生活的にもできない。耕そうと思っても耕し方は知らないし、耕す力もないし、知恵もない、場所もない。その意味で、土地から完全に離れている人が99%を占めるという時代は、日本の長い歴史の中で初めて出てきた時代、おそらくここ30年ぐらいで初めて出現した、非常に歪んだ社会の構造だと思います。農耕を生活の中にまったく取り入れることのできない人たちが、社会の多数を占めてしまっている。言い換えれば、60歳代以上は現代社会の癒しの構造の中に入れるけれども、60歳代以下は貧しさの構造から抜け出す回路を持っていないという話だと思いますね。

とはいえ、土地と結びつくことができない、土地から疎外された人々が99%いるというのは、明らかな疎外の形態ですから、この疎外から何とか身を守りたいというと考え、99%の人たちの中から、耕すことへの欲求という要素が出てくるのは当然のことだと思います。

耕したい人たちは、まず、たとえばプランターで野菜を育てたり、家庭菜園や市民農園という形になるかもしれません。そこで彼ら彼女らがなぜ耕すかといえば、やはり自分の暮らしの中に自然と農の要素がなくなったことに対する恐れがあるからだと思いますね。だから、できれば耕作放棄地みたいなところで、自然と向きあって耕すのが一番いいに決まっている。おそらく、耕作放棄地のようなところを耕したいと思う人は、潜在的に相当な数になるはずで、むしろ耕作放棄地が足りなくなる可能性もあります。とりあえず農家が農地を耕していくとしても、農家が耕しきれなくなったところは、もっぱら市民が、99%の農地から疎外されてしまった市民が耕すようになるのが一番いいことではないでしょうか。それによって、人間が自然から疎外されているという、現代の一つの疎外を克服する糸口が掴めるのではないかと思います。

現代の疎外にとって極めて重要なポイントは、人々の暮らしが土地から切り離されてしまっているところにあります。長い人類の歴史の中で、人々は土地と共に生きる以外に生きることはできませんでした。ところが、その歴史が切断されてしまっているのが現代の抱える大きな問題です。だとすれば、耕作放棄地は、歴史が切断された人々がもう一度土地に戻ってくるための、一つの場所になるのではないかと思います。

ダーチャが守ったもの

ここで、旧ソ連が崩壊する時期のダーチャ(自留地)について少し触れたいと思います。ご存じのように、旧ソ連は国民に対する食料の供給に失敗してしまい、最終的には食料を供給する仕組みを再構築できずに、国民にダーチャを分配したわけです。これによって、食料供給に関する政府への不平不満をある程度押さえようとしたようです。結局ソ連は崩壊し、その過程では政治も社会も、そして経済も大混乱に見舞われましたが、ダーチャは制度として残り、普通の人たちはダーチャにしがみつくことによって、なんとか生活を維持することができたようです。僕はそのことをある文章に書いたら、ソ連崩壊の当時に商社マンとしてロシアで暮らしていた人から手紙をいただきました。そこには、「お前の言う通りだ。私らは食うものがなかったけれど、ダーチャを分けてもらって、そこで耕したんだ」というように書いてある。さらに、「実はそれだけではなく、毎晩ダーチャの生産物を持ち寄りながら、あちこちの家々でパーティを開いていた」とのことです。そうした関係があったからこそ地域のコミュニティが形成され、維持されて、地域社会がスラムにならずに済んだ。土地を中心に、土地を耕すことを軸にしながら、人々のコミュニティが作られていったというわけです。おそらく現在、市民農園をやっている人たちは、同じようなことをしているはずです。それを考えると、現代社会において市民が耕すということには本質的な意義があって、その意義を実現させる場所として耕作放棄地もあるのではないか、という認識が出てくるわけです。

将来の土地所有と耕作放棄地

では、以上の話を踏まえて、最後に、土地の所有について考えたいと思います。以前、研究所で呼ばれた野田公夫さんの話の中にもあったように、農地というのは三つの階層がある。一つは、自分が耕す自分の土地。それから、それを取り巻く村の土地。さらに、それを支える自然の土地。近世から近代の前半頃までの農地は、この三層構造の中で動いていた、ということですね。ここで、自分の土地と村の土地だけならば当たり前ですが、自然の土地、野田さんの言い方では「天の土地」を持ってくるわけですね。非常に重要な視点だと思います。

ところが、今日の土地所有論は上から下まで全部自分の土地ですよね。ただ、大深度地下だけは公共のものということで、地下鉄を掘る際に地権者云々という話にはならない。しかし、5メートルや10メートル下なら、それはその土地の底地権に関わってきます。だから、現在の農地所有は地面の上から下まで私の土地として、すべて区切られている。それ以外に土地の存在形態は、普遍的なものとしてはありません。かろうじて、公園や共有地という形で残ってはいますが、これは部分的なものでしかありません。たとえば、公園はすべて公共のものですから、そこで焚き火をしたら、公共の名の下に排除されてしまいます。みんながみんなの土地として自然と向き合う場所というのは、現在の土地所有制度の中では論理的には排除されています。そこで、現代のコモンズ、共有地、みんなの土地を回復しなければいけない、と言われるわけですが、極めて強い土地所有権の枠の中に、いかにしてみんなの土地の空間を作れるのか、回復できるのか。これは大きな難問です。現代社会では、すでにコモンズは完全に崩壊し、失われたといっても過言ではない。だから、コモンズを取り戻すっと言っても、村井吉敬さんや鶴見良行さんたちが世界中を探索しても、沖縄のどこにあるとか、南洋の諸島のどこに少し残っているというような状況ですから、日本の中にコモンズ的なものを探しても、極めて例外的なものとしか残ってないでしょう。

土地というものは、そもそもは誰かの所有地としてあったのではなくて、人類と土地との関係としてあったわけです。そういう意味では、土地はもともと、みんなの土地なんですね。みんなの土地は神様の土地であって、土地の利用は本来、神様とわれわれとの話し合いの中でなされてきたはずなのに、そういう土地のあり方が、現代日本社会の中ではどこを探しても見つからない。かつて、藪地はみんなの土地のようなところとして捉えられ、たとえ個人の所有地だったとしても、藪地で遊んでいて怒られることはなかった。しかし、いまではそんな光景もなくなってしまった。すべて私的所有によって分割され分類され、所有者によって独占的に利用される構造になってしまった中で、たまたま現在、耕作放棄地が出てきている。耕作放棄地がいいとは言いませんが、耕作放棄地あたりをうまく生かしていくと、現代的コモンズのような空間も、もしかするとできるかもしれない。でも、それは非常に儚い、幻のようなコモンズであって、それが安定的に社会の中に定着するという話には、おそらくならないでしょう。そこにマンションを建てますという話が出たら、あっという間に所有権が優先になって終わってしまうでしょう。

とはいえ、そのときにコモンズ的な土地のあり方を実感した人たちが、世の中に少しずつでも増えていくとすれば、もう一度もっと大きな社会変動を展望すれば、そこにもう一度みんなの土地というものを再建していくことを考える可能性も生まれるのではないか。こんな観点から見れば、耕作放棄地の市民耕作というものは、結構おもしろい問題を開いていく可能性があるだろうと感じています。=おわり=

(1)脂をしぼったイワシを乾して作った肥料。江戸時代から明治中期にかけて、主に木綿・タバコ栽培などに用いられた。魚肥。

(2)土壌にはリン酸を吸着して無効化する性質があり、その強さを表わすのがリン酸吸収係数である。リン酸吸収係数が大きいほどリン酸を吸着し無効化する性質が強い。

(3)本多静六「我國地力ノ衰弱ト赤松」『東洋学芸雑誌』第230号、1900年。

(4)土地の生態系は、裸地→一年生草本→多年生草本→樹林という形で遷移が進み、樹林で最終段階を迎える。これを極相(クライマックス)といい、その林は極相林と呼ばれる。