活動報告:農業・農村の活性化に向けて①

はじめに

研究所では去る2月21日、よつ葉の地場野菜の取り組みおよび世羅協同農場の取り組みについて、現場の担当者から報告を受け、議論する機会を持った。直接のきっかけは、この間、畜産のつながりで何度かお話をいただいた本田廣一さん(北海道・興農ファーム)からの問題提起である。昨今の社会情勢の変化につれて農業を巡る状況や農業に対する評価が大きく転換する中、よつ葉グループが取り組む地場野菜や新たな農場設立の経験と意義を題材に、今後の農業・農村の活性化に向けた展望を考える場を設けたい、とのことであった。そのうち、今回は摂丹百姓つなぎの会とよつ葉農産による地場野菜の取り組みについて、中心的なまとめ役である橋本昭さんにお話しいただいた。なお、文章化する際、やむを得ずとはいえ、橋本さんならではの語り口が平板になってしまったことをお詫びする。全文責は研究所事務局にある。

よつ葉の地場野菜の取り組みについて

橋本です。京都府南丹市日吉町の胡麻というところで、「(有)アグロス胡麻郷」という農業法人をやっています。関西よつ葉連絡会では、「地場野菜の四地区」というような表現をしますが、その四地区ある野菜生産地の一つです。それに加えて、四地区をつなぐ組織というかグループとして「摂丹百姓つなぎの会」(以下、つなぎの会)というものがありまして、そこの事務局みたいなことをしています。今回は、改めてつなぎの会や地場野菜の取り組みについて、多少は客観的な形で紹介できれば、と思います。

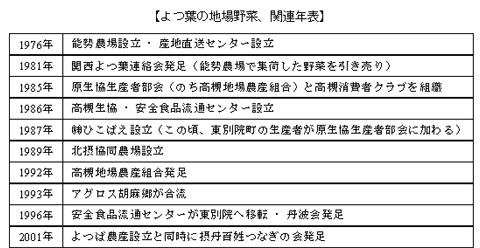

さて、まずはつなぎの会の「縁起」ということで、次頁の年表で経過について簡単に整理しました。その前に、つなぎの会を構成する「四地区」について説明しますと、一つは大阪府の能勢地域、同じく大阪府の高槻地域、それから京都府の亀岡市東別院町を中心とする地域、同じく京都府日吉町の胡麻、となっています。この四地区は旧国名で言えば摂津と丹波に分かれますが、だいたい隣接しており、いずれも中山間地として似通った気候風土のもとにあります。

年表にあるとおり、つなぎの会の発足は2001年ですが、そこに含まれる四地区ごとの農家の集まりは、それ以前から存在しています。たとえば、能勢は北摂協同農場、高槻は高槻地場農産組合、亀岡は丹波会、胡麻はアグロス胡麻郷と、それぞれに生産者組織がありますが、能勢では1975年に能勢農場ができて以降、地元の農家から野菜の集荷を続けてきました。そうした農家と能勢農場の畑とを合わせて北摂協同農場という形にしたのが1989年ということです。高槻でも、休眠状態にあった原生協を継承する形で86年に高槻生協を設立する際、それに先だって原という集落の農家に「原生協生産者部会」という形で集まってもらった。これが92年に高槻地場農産組合へと衣替えするわけです。アグロス胡麻郷は93年に「合流」とありますが、最初からよつ葉と関係があったわけではなく、そのあたりから一緒にやるようになったということです。東別院の丹波会も80年代の終わりから高槻の原生協生産者部会に加わっていたのが、96年に独立したわけです。

その後2001年、よつ葉が農産物を専門に扱う「よつ葉農産」を設立したのに合わせて、つなぎの会としてまとまることになりましたが、僕としては、よつ葉の側が仕入れを統一したり物流センターを作るというような状況に対して、四地区がバラバラでは、お互いが競争する形になり、よつ葉がうまいこと安い値段で良いものを仕入れていく方向に持っていくに違いない、と思ったんですね。だから、そこは「和を以って尊しと為す」ということで、摂丹百姓つなぎの会という組織を作り、自分たちの作る農産品の品目や量を自主的に調整しながら、よつ葉農産とも和やかな関係を進めていくということで、今のところ蜜月時代が続いています。基本的な経過はこんなところです。

つなぎの会構成農家の状況

では、四地区それぞれに農家がどのくらいあるかというと、能勢が600軒、高槻が80軒、丹波会が30軒、アグロスが90軒で、合計800軒という大変な数になっていますが、資料を整理して、20

08年の段階で一品目でも出荷をした農家をカウントしてみると、実は350軒ぐらいなんです。だから、800軒というのは「お寺の過去帳」に出ているようなもので、一時は関わりがあったけれども、今はお付き合いがないという方も含めての数です。とくに能勢は多いです。実際には350~360軒ぐらいの農家で回っているというようにご理解いただければ結構かと思います。

350~360軒の農家が何を作って出荷しているか、つまり農産品の品目ですが、よつ葉農産に出荷される野菜の品目を出荷金額の大きい順に調べてもらいました。そうすると、1位は小松菜で金額は2000万円弱。2位がトマトで1800万円。3位がホウレン草で1700万円。5位のキュウリでも14

00万円ぐらいの売上です。そこからずーっと下って、最後146位のカボスは266円。これが2008年の出荷の実状です。

うろ覚えですが、野菜の種類という点で言うと、中央市場で流通している野菜は、最近では、だいたい80種類から100種類だと聞いています。戦前は140種類から150種類あったけれども、どんどん整理されて品目が減らされている。その原因については、いろいろと考えられます。たとえば、料理のレシピを作ったり、料理教室で教えたりする人たちが限られた野菜しか紹介しない。消費者は知らない野菜に対しては非常に臆病なので、知った野菜ばかりを使っていった結果、品目が減ってきた。それが一つ。それから、スーパーマーケットが広がっていく中で、小売の段階で対面販売がなくなり、野菜に関する説明が減っていき、見たこともない野菜についてはどう調理していいか分からなくなった。だから消費者は買わないし、小売りも売れないものは売らない。そうして淘汰されていった。

一方、産地の側で見れば、農協あたりが営農指導をしていくときに、「こういうもんが売れまっせ」というやり方をする。それ以前は、農家自身が「この時期はこれがおいしいねん」とか「この時期はこんなもんしかできへんのや」という形で品目を選んで作っていたものが、農協に売れるかどうかという形で品目を選んで作るようになっていく。これは「つなぎの会」でも同じように、よつ葉農産が買ってくれるものを作るという傾向にならざるを得ない面がある。その結果、「つなぎの会」も作る品目が減る傾向にあるというか、作るには作るけれども1年かかっても出荷総額が3000円とか5000円しかならないという事態も起こっています。ただ、それでも146種の品目を確保しているのは、今の世の中では非常に珍しい流通であることは間違いないでしょう。

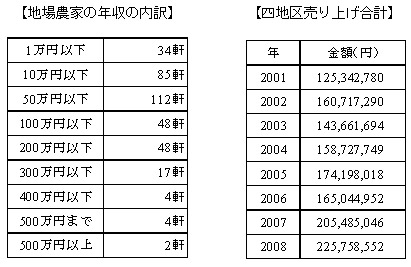

さらに、生産者の構成、つまり農家の年収内訳について見ていきます。表(下の左)を見ると、年間の出荷額が1万円以下という農家が34軒。10万円以下が85軒。50万円以下が112軒。100万円以下が48軒。200万円以下が48軒。300万円以下が17軒。最高額としては500万円以上が2軒。そんな構成です。言い換えれば、1年間で1万円から100万円までしか出荷しない農家が8割以上を占めており、そうした農家がおよそ300軒、全部あわせて60町歩くらいを耕作している。これはデータの間違いではありません。これが現実なんです。農水省に言わせれば、おそらく鼻で笑われてしまうであろう経済規模なんですね。これが、つなぎの会を構成する四地区の農家の姿です。

それで生きていけるのか、と疑問を持たれるかもしれません。もちろん、農業だけでは無理です。四地区いずれも徹底的な兼業。第二種兼業どころか、冗談で「第三種兼業」といってるぐらいのあり方です。実際、農水省の統計では、農地0.5アール以上、もしくは年収50万円以上でなければ「農家」とは認めていません。

これに対して、流通側の関西よつ葉連絡会は、配送センターが近畿圏に21ヵ所あって店舗も11店あり、会員は約4万世帯という規模です。売上高の総計は約60億円で、そのうち雑貨や畜産物を除いて果物と米を含めた、いわゆる農産品が14億円、23%の割合を占めている。この農産品全体に対して地場野菜の売上は、2008年度で約2億5000万円。割合では約18%を占めることになります。分かったような分からんような話かもしれませんが、よつ葉の中での地場野菜の位置と売上は、こうした状況にあるわけです。

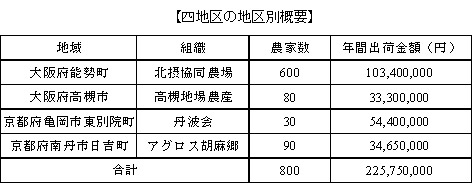

2001年によつ葉農産ができると同時につなぎの会を結成し、いろいろ整理を始めて、それがどんなふうに動いてきたかについて、つなぎの会四地区全体の年次売上を見てみます。表(下の右)には、設立時の2001年から2008年までの売上を記しました。お分かりのように、つなぎの会がよつ葉農産と相談しながらいろいろな努力をした結果、売上全体として2001年に1億2500万円ぐらいの売上だったのが、2008年では2億2500万円まで上がったわけです。もちろん、四地区それぞれにばらつきがあります。下の表を見ていただければ分かるように、能勢の北摂協同農場は1億円強の売り上げ。高槻の高槻地場農産組合は3300万円の売り上げ。若干元気がなくなってきています。一方、今非常に伸びているのが亀岡東別院の丹波会で、5400万円ぐらいの売り上げ。それから、僕が所属する南丹市日吉町のアグロス胡麻郷で3400万円ぐらいの売り上げ。これについては、先ほども言いましたが、四地区それぞれの歴史や条件があって、つなぎの会を作っていく中で、それらがいい変化を及ぼす場合もあれば、あまり関係なく従来どおりに各地区なりの生産が行われた場合もある、と理解できるように思います。

「地場」の背景にあるもの

当事者が言うのも変かもしれませんが、今日までのところ、売り上げを中心に見た場合、それなりに成功しているのではないかと思っています。ただ、改めて地場というものを考えてみると、よつ葉農産の基本コンセプトも含めて、どういう方向で農業・農産品の流通をしていくのかという問題が出ているように思います。例えば、少し前には「有機」という言葉を中心にして語られていたけれども、「有機JAS」の規格が制定されて以降は有機という言葉が使いにくくなった。今は「安全・安心」でしょうか。食品業界だけでなく、どの業界でも使われている概念かもしれません。

それに対して、地場野菜の取り組みについては、「地場と旬」というコンセプトを掲げてきました。これは一言で言えば、場所と時間、つまり「時空」を重視する考え方と言えますが、なぜそういう言い方にまとめたか。そもそも農業がおかしくなったのは、化学肥料と農薬を多投するようになってからで、化学肥料と農薬の問題こそ、有機農業運動の一番のきっかけになったと記憶しています。では、なぜ農薬や化学肥料をやるのか考えたときに、虫に食われるのがかなわん、病気なったら収穫できない、そういう問題が確かにあるわけです。もちろん、そうならないためには、土づくりをしっかりやるとか、密植しないとか、多品種栽培するとか、いろんな手立てがある。しかし、現実には、知恵も手間も要らない、あたかも手軽に問題が解決するかのようなキャッチフレーズとともに農薬が浸透してきて、その害が大きな問題となって批判を受けた。

もちろん、農家がズルして楽をしようとしたわけではありません。わざわざ農薬や化学肥料を使わないといけない背景には、たとえば冬にトマトを食べようとか、夏に大根を食べようとするような世の中の流れがあるのではないか、と思うわけです。とすれば、季節と関係のない野菜を欲しがりながら、一方で農薬はけしからんというような考え方そのものが、根本から間違っているのではないのか。というより逆に、もし本当に農薬や化学肥料を使わないで野菜を作ろうと思えば、できるだけ地場と旬という原則に基づいてやるしかないのではないか。そうすれば、結果的に薬は使わなくてもできるだろう、そういうことを申し上げたように記憶しています。

野菜も30~40年前の野菜と今日の野菜という形で比べてみると、僕の年齢のせいかもしれませんが、昔の野菜は違う、と思うことがあります。総じて言えば、昔の野菜は非常に固くて、いまの野菜のように甘くなかった。他の食べ物も全部そうですが、どうも全般に柔らかくて甘いものという方向に育種が進められてきて、太り過ぎと糖尿病が出てきてやっとダイエットだの、糖分控えめだとか、塩分控えめだとか、そういう怪しげな言葉が流行りだした。それが今の世の中では「是」とされているとこころですが、その底辺には、やはり、甘くて柔らかいものがいいもの、食べやすいもの、という流行がある。野菜、果菜の世界に関しても、そういう方向へ一直線に進みました。

最近では、イボイボの多いキュウリが復活したりしていますが、もともとは、ほとんどあの手のキュウリだったのが、甘くて柔らかいものがいいということで、今の短くて皮の柔らかいキュウリが普及して、いいものとされているわけです。しかし、柔らかく甘いものは当然、虫が狙います。動物も虫もカビも僕らも共通で、甘くて柔らかいものが好きなんです。そっちの方向へ走るんです。だから、人間が手を加えて野菜をそういう品種にすればするほど病気は増える、虫も増える。これを薬で押さえてきたのが、明治から近代農法という形で進めてきた日本の農業だったわけです。これをひっくり返せというなら、育種の方向も「固くて甘くないもの」とまではいかないでも、ほどほどに甘くて柔らかいあたりにしておけば、結果的に農薬は少なくて済むでしょう。

これは、ときどき話の種に使わせてもらうんですが、たとえばリンゴの「世界一」、あんなでかいリンゴがなんで普通にできるんや、それ自体異常やおまへんか、という気がするんです。もちろん、品種改良の成果もあるでしょうが、肥料を過剰に与える場合も多いようです。そんなことも含めて、地場と旬という基本コンセプトを掲げたように記憶しています。もちろん、大きいもの、柔らかくて甘いものをたくさん採りたいというのは、農民としては当然考えることなんです。流通も同じです。それはわかるんだけれども、少し控えめにやっていこうやないか、という提案だったと思います。

暮らしの場所としての農村

あと、地場のやり方として、作付けの基本は少量多品目とするものの、栽培方法にこだわりすぎるのもどうだろうか、と考えました。それは、20年ぐらい前にスイスの国際有機農業運動連盟(IFOAM)を訪ねた際の印象が背景にあります。IFOAMの主張は一言で言ってしまえば、普通の農家でもある程度努力すればやっていける形で安全な農産物作りをやろうやないか、ということで、栽培の基準もわりと緩やかだったと思うんです。その意味で、僕は地場の基本的なイメージとしてIFOAMの基本路線を置いていたつもりです。というのも、基本的に日本の有機農業系統の人たちは個人というものを非常に大切にして「達人である誰々のつくったジャガイモ」だとか、そういうスタイルでやってきた。それに対して、僕は昔、有機農業運動系の流通団体と一緒にやっていたときに、胡麻という地域の生産物を扱ってくれるように議論したんですが、やはり個々の農家と消費者という形でないと難しいということで、断念した経緯があります。それは今でも気になっていて、農業っていうものは、何か「匠の技」のような、茶碗の裏に名前が書いてあるような世界なのかどうか。違うんちゃうかなと思いますね。

それから、つなぎの会に参加している農家について、僕は自分も含め、「残留農薬」をもじって「残留農家」と呼んでいますが、近畿地方の、いわゆる中山間地と呼ばれている農村で、農水省が進めてきたような、たとえば経営面積を拡大したり、大型の機械を導入したり、単作に集中して流通コストを下げたりするような農業近代化の流れを受け入れようとしても、地形をはじめ条件的にかなり無理がある。平野部を除けば、畿内の農村の多くは、自給用に作りながら食べ切れない分は出荷していくという農家がほとんどです。さらに言えば、自給的農家の生産物が、出荷の全体の大半を占めているという事実は、日本の農業のあり方という点でも、一つの厳然たる事実ではないかと思います。にもかかわらず、残念ながら農水省は戦後50~60年経った今でも「規模拡大」と言い続けています。僕が思うに、それは農水省が農村を食料生産の基地と考えているからでしょう。

先ほど触れたように、農水省の統計では「農家」と呼ぶにも基準があります。その基準をクリアすれば、晴れて食料生産の機構と認められるわけです。ところが、農家にとって農村は生活の場、暮らしの場所なんです。その生活の中で自分の食う分は自分で作るんだという農家がある。だから、暮らしの場であるという認識と農政とか食料政策としての認識が、一貫して噛み合わないまま今に至っているようですね。

単に経営効率の合理性だけから言えば、40ヘクタールの田んぼを抱える集落は、農家2軒ぐらいでやってくれたら米価が合う。農水省は、そう言うわけです。しかし、中山間地の実態としては、40ヘクタールの水田があれば、その集落にはだいたい50軒から100軒の農家がある。当然、2軒以外の農家はどうやって生きていくねん、ということになる。そこを無視しないと、実は経営効率の合理性は成り立たない。これに対して、農家の人たちは面と向かって農水省に逆らったりはしませんが、「応じない」という形で強固に抵抗していると思います。うちの村で言うと、平均耕作反別ではほとんど増えていないと思います。かつての農業基本法から数えて50年近く、東大出の優秀な人材とお金を投入しても、基本的に変わりようがなかった。むしろ、それは変えようとすること自体が間違っている。暮らしの場所ですから、当然なんです。そういう非専業的な農村のあり方というのは、僕のような近代に対して反抗的な人間にとっては非常に居心地がよく、学ぶところが多い。その結果、気がつけば35年以上も居続けることになってしまったわけです。

ただ残念ながら、それではこの御時世、なかなかやっていけない側面も見えてきます。僕らでも、やっぱり合理化や近代化といったことは頭の中にある。実際、機械も使えばコンピューターも使う。できるだけ無駄を出さずに、うまいこと儲けようとも思います。だから、目標と現実の矛盾みたいなものは常にある。しかし、つなぎの会が努力している方向と言えば、規模拡大して機械化するという合理化ではなくて、誰が何時、何を、どれぐらい作ってるんやという生産の情報を消費の情報とつなげていくような近代化の方向。つまり、四地区が作付け計画を入力し、よつ葉の側で集約して、今どこの地域で誰が何を作っているのか見えるようにするような努力。出荷に関しても、四地区にできるだけ事務担当者がいて、誰々さんのホウレン草は明日これくらい出るでしょうとか、今までこれだけ出ていたけど終わりみたいですよ、という情報をよつ葉農産の方に流して、よつ葉農産の担当者がそれぞれについて判断していくようなやり方。

もちろん、それだけで後継者の問題をはじめ、さまざまな問題がクリアできているわけではありませんが、こうした地場四地区の取り組みの中で、田畑が荒れることなくうまく活用されていたり、あるいは所得の面でも他の村とは違う形で経営、運営ができているのは確かです。それに絡んで、新規就農者の参入という問題について言えば、先ほど四地区の売上を紹介する中で、売上が全体的に伸びている状況を見てもらいましたが、それは昔からの村のおっちゃん、おばちゃんたちが持ち上げたというより、むしろ、よつ葉の活動との関連で生計の見通しが立ちそうだというところから、新規就農の人たちが生産を増やした結果と言えます。もちろん、すべて新規就農の力というわけではありませんが、各地区としてまとまり、販路がそれなりに確保される中で、新規就農が受け入れやすい状況ができ、元気に育っている。今はむしろ、育ち過ぎて生産物が過剰になったときにどうするか、よつ葉農産としては恐れているのではないかと思っています。

暮らし方の転換と農業再生の展望

ちょっと昔を振り返れば、「地場」なんて、そもそも当たり前のことでした。村なり町なりがあれば、その近場から食べものや家を建てる木材を寄せてくるのは当たり前だったのが、近代化やグローバリズムと言われる流れの中で大きく変化して、世界中の食べものを取り寄せてみたり、世界中の生活資材を寄せてくるような現状になっている。そうした過程で、町では小売店や商店街が消え去り、その代わりに大型店舗やスーパーなどが現れてくる。同じように田舎でも、地場の生産が滅び、大量作付け・大量生産の農産物に依拠するように変わっていった。もちろん、それには相応の理由があるわけで、その理由に正面から向き合わなければ、単に「地場、地場」と叫んでみても仕方がない。この点では、先ほども触れましたが、地場が存続するために、生産と消費の新たな連携が必要だと思います。その一つが生産情報です。つまり、作付けの計画があって、そして消費というか販売見通しの情報があって、その中で需給調整していかないと、従来型のような農業の生産と流通を維持するということは無理なのは確かです。だから、つなぎの会としては、この点で生産と消費とをどう結んでいくか、コンピューターの導入も含めて努力してきました。

僕は、以上のようなつなぎの会の活動を通じて、日本農業の再生については、二面的方向があると思っています。一つは、仮に「地場流通」とでも名付けられるもので、全国的に消費都市から100キロ以内の近郊型の農業を形成することです。つまり、つなぎの会とよつ葉とが部分的にではあれ行っているような生産・消費の関係が、さまざまな地域で多様な形で拡大していく、そういう流れが全国的に作れないか、と。直売所なんかも、その一つでしょう。そして、もう一つは「大流通」と言うか、例えば北海道のような立地条件で、大量に生産をして消費地へ回していくような流れ。その両方が歯車をうまく噛み合わせるような形ができれば、農業再生への道になるだろうと考えています。ただ、農業問題を論ずる際に、往々にして専業農家を前提として考え、兼業は専業より一段落ちるというような論調がありますが、それはおかしいと思います。先ほど触れたように、農村が単なる生産基地ではなく暮らしの場所であるならば、農業も単なる産業やお金を稼ぐ手段ではなく、まさに暮らし方、ライフスタイルであるはずです。その意味では、むしろ兼業で田舎に暮らすライフスタイル、そうした働き方というものを積極的に組み立てていくべきではないか。実際、つなぎの会は農家のほとんどが兼業で、よつ葉農産へ農産物を集荷して運ぶことが兼業の一つだったりする場合もある。そうした仕事と農業とで生計が成り立ち、それによって田畑を維持したり、村に住み続けることができるなら、とくに消費都市から100キロ以内の農業のあり方としてはいいのではないか、と考えています。逆に、そうした、さまざまな条件の違いがあるにもかかわらず、どの場所に対しても常に一律の対応をしようとする農政のあり方は、どこかで転換しないといけない。実際、予算はあるのに使えないという例はいくらでもあります。

最後に、高度経済成長からあとの時代は、いつも近代的で合理的な生活だとか考え方というものを非常に大切にしようということで、社会全体が進んできたような気がするんですが、今に至って、もし合理性というものがあるなら、心に合う、気持に合うという意味で「合情性」というものがあってもええんちゃうんかと思うわけです。それを、合理性を捻じ曲げる形ではなくて、もう少し表に出して、堂々と主張できるような。このあたりは未到の分野なのかと思いながら、でも、この辺りを少し意識的に見ていくことが重要ではないかと思います。たとえば、ビルの中で電気の明りで作られた、完全無農薬で、有機肥料で作られたサラダ菜とか、今こんなものが出始めている。これは確かに「安全・安心」という点では問題はない。でも、何故かしらなじめない。それが合情性に適合するのかどうかわかりませんが、そうした違和感の根拠を自らで掘り下げていくような視点というものも、日本の農業の再生への一つのベースになるのではないか。そんなことを考えています。ともあれ、長いことお聞きいただき、ありがとうございました。(終わり)