活動報告:アソシ研懇話会

グローバリゼーションと日常からの変革(下)

昨年11月8日、斉藤日出治さん(大阪産業大学、社会経済学)にお願いし、「グローバリゼーションと日常からの変革―金融危機と食糧危機」と題して報告いただいた「アソシ研懇話会」。その続編として、以下に掲載する。文責はすべて研究所事務局にある。

フォード主義と戦後

では、こうした資本主義がなぜ生まれたのか。この点では、第二次大戦後の資本主義を大きく二つに分けると、1970年代が転換になります。第二次大戦後の1950年から70年代初期まで30年近くにわたり、日本も含めて「北」の先進諸国は高度経済成長を持続します。その特徴は、「大量生産と大量消費による好循環の体系」と言えるでしょう。規格化された工業製品を大量に生産すると同時に大量に消費する、そうした好循環であり、実体経済のレベルで成長を伴う蓄積体制です。これは「フォード主義」と呼ばれています。

フォード主義の基本的な構造は、おおむね以下の通りです。まず、企業の中で技術革新が不断に行われて生産性が上昇する。大型の機械が導入されたりして、大量生産体制が形成されます。次に、労働者の労働様式が変革される。これは「テイラー方式」と言われますが、要するに現場の労働を単純化・マニュアル化して同じ単純作業を繰り返すような労働に再編し、それに合わせてベルトコンベア・システムで生産工程を自動化する、そうした生産体制です。一人の労働者が一つの製品を最初から最後までつくるのに比べて、生産性は格段に上昇します。そして、生産性の向上によって生じる成果は労働者の実質賃金の上昇となって現れます。

賃金が上昇すれば消費も増える。労働者の消費購買力が増せば消費市場が拡大する。そうなれば、「もっとつくろう」となり、生産の拡大が促される。工場を増やしたり道路を増やしたりという形で設備投資が増えていく。それがさらに技術革新を促し、生産性の上昇を促す。こうした大量生産と大量消費の好循環の体制が、第二次大戦後の高度成長を支えたわけですね。

ところが70年代以降、こうした体制は行き詰まりを見せます。この際、フォード主義の危機に代わって出てくるのが新自由主義的なグローバリゼーションということになりますが、そこで生み出された経済循環の仕組みこそ、金融主導型の蓄積体制なんですね。これは実体経済から離れて金融が一人歩きするものであり、成長の原動力は生産性の上昇ではなく株式市場における株価の上昇、とくにアメリカのウォール街における株価の上昇です。株価の上昇によって株の配当や投機目的による株の譲渡益(キャピタルゲイン)の増大が引き起こされ、それが消費を拡大し、消費の拡大が生産の拡大・投資の拡大を生み出し、投資の拡大が株価の上昇を招くという循環を描くわけですね。日本では1980年代後半のバブル経済が、アメリカでは90年代の「ニューエコノミー」(5)と言われるものが、これに当たります。

ただし、これは好循環の体制といっても、実体経済の成長は伴わず、むしろ実体経済から独立した金融の流れがつくり出す好循環ですから、株価がいったん下落すれば容易に行き詰まってしまう、非常に脆い体制です。そして、これこそが現在の世界の構造だと言えます。アメリカのウォール街で株価が上がり、アメリカ国内では購買力が拡大する。中国や日本、ヨーロッパはそれを当て込んで工業製品を生産し、アメリカに輸出する。そのアメリカはといえば、財政も赤字、企業も赤字、個人消費者もローンを借りているにもかかわらず、株価は一貫して上昇する、株価が上がり続けている限り心配ない、ということで、どんどん物を買い続ける。それによって世界の景気が維持されていく。そういう仕組みがつくり上げられていたわけですが、頼みの株式市場がいったん行き詰まると一挙に物が売れなくなる。こうして、アメリカだけではなく、アメリカの消費に依存していた国々を含め、全世界に危機が波及することになってしまった。

フォード主義から金融主導型へ

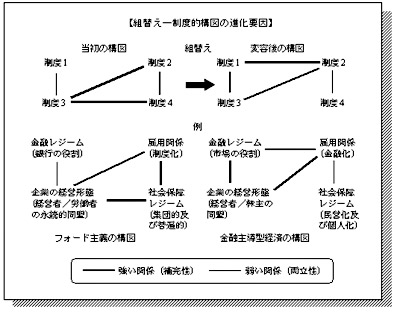

ここで問題となるのは、そうしたフォード主義から金融主導型の蓄積体制への転換が、どのように起きたのか、ということです。この点については、ロベール・ボワイエというレギュラシオン派(6)の代表的な研究者の説明を紹介したいと思います。次頁の図は、ボワイエが『資本主義VS資本主義―制度・変容・多様性』(山田鋭夫訳、藤原書店、2005年)という本の中で提示したものであり(一部改変…研究所事務局)、経済成長の体制を支える制度的な仕組みに着目しています。レギュラシオン派の理論は一般に、制度を重視することで知られていますが、複合的に編成されている制度の、その編成の仕組みが変わるという形で蓄積体制の転換を説明するわけです。例えば、図で見ると、制度1、制度2、制度3、制度4とある中で、かつては左側のように制度2、制度3、制度4が強い結びつきを持つ形で成立していたのが、右側のように1と2と3の結びつきが強くなるという形で、制度間の結びつき、強い結びつきと弱い結びつきとの関係が変化し、その中で蓄積体制が転換していく。

これを踏まえて、フォード主義と金融主導型の蓄積体制を支えた制度がどういうものか、具体的に見ていきましょう。まず、フォード主義の時代に一番中核になるのは、制度3の「企業の組織形態」ですね。言い換えれば、企業における労使(経営者と労働者)関係で、そこには合意や妥協があります。これが基本となります。

ところで、先ほど、フォード主義の蓄積体制に関して、生産性の上昇が実質賃金の上昇に結びつくと言いましたが、これは放っておいて自然にできたわけではなく、労働組合の合法化によって可能になった。労働組合を最初に合法化したのはアメリカで、1935年の全国労働関係法(通称ワグナー法)で労働三権を認めます。戦後は西ヨーロッパや日本など先進諸国でも労働三権が承認されます。そうなると、従来は労働市場の中で、他の商品と同じように需要と供給の関係で決まっていた賃金が、労使間の団体交渉によって決定されるようになる。これが実質賃金の上昇を保証した非常に重要な制度の革新と言えます。

では、そうした制度の中で、労使間の団体交渉でどんな妥協が行われたかと言えば、一つは、労働者側が大量生産の体制を受け入れ、生産性の向上に協力することです。フォード主義の生産過程における労働は、単純作業を反復するという疎外されたキツい労働ですが、それを甘んじて受け入れて生産性の上昇に協力する。その見返りとして、経営者側は生産性上昇の成果を賃上げという形で保証する。こうした妥協が大量生産を大量消費に転化させる非常に重要な原動力になっていました。その意味で、これが一番の核になります。

その結果、制度2の「雇用関係」においては、長期の雇用保証が行われます。日本で言えば「終身雇用」ですね。また、制度4の「社会保障レジーム」においては、いわゆる「福祉国家」、つまり国家の社会政策として、国民に対してさまざまな社会生活給付金、間接賃金とか二次的な所得といわれるものを保障していく。

以上のような、制度3を軸とした制度2と制度4を含む三つの関係、これがフォード主義の蓄積を支えた制度の関係です。

こうした制度の編成が崩れて金融指導型の蓄積体制に変わるわけですが、ここでも一番の核心になるのは制度3の企業の組織形態です。しかし、今度は労使間の妥協によって成立するのではなく、経営者と株主の同盟に変化する。つまり、労働組合は後退していきます。労働者と経営者の団体交渉が形骸化していき、経営者と株主の関係に置き換わっていく。こうしたあり方を指して「コーポレート・ガバナンス(企業統治)」と言いますが、耳にされたことも多いかと思います。企業の統治が経営者と株主の関係になると、経営者は常に株主の動向を気にするようになります。つまり、労働組合よりも株主の反応に敏感になり、株式価値を高めることが経営の至上目的になるわけです。

そうなると経営の視野は短期的になり、それに伴って当然、雇用関係もフレキシブル(柔軟)になっていく。長期の雇用保証ではなく、非正規雇用が増えて短期的な雇用契約になるわけですね。それと同時に社会保障の衰退が進み、社会福祉を市場でサービスとして購入するという「福祉のビジネス化」の動きが出てきます。こうした制度の転換というものが現れてくるわけです。

市民社会におけるヘゲモニー転換

以上のようなレギュラシオン派の分析を見た上で、私としては、そうした制度の転換が生じた根拠を問題にすべきだと考え、その根拠・原動力というのは、実は市民社会におけるヘゲモニー構造の転換にあるということを、ある論文(7)でとくに強調しました。

ヘゲモニーという概念を簡単に言うと、市民社会における合意形成、あるいは、利害の対立する諸階級や諸集団に合意をつくり出していくこと、と言えるでしょう。その上で、フォード主義の時代に行われていた合意形成はどうかと言えば、政府、財界、労働組合、官僚といった諸集団の間で相互の利害を調整する独自な仕組み・機関が存在し、そこで産業政策や労働政策、あるいは投資活動について協議を行って合意が形成されていました。つまり、資本主義というのは単に市場で物を売ったり買ったりする関係だけで編成されるのではなく、市場の外で市場の働きを規制するような協議の機関をも含んでいたわけです。例えば、日本では産業構造審議会などがそれにあたります。このように、政府・労働・資本の利益代表が協議することで社会的な合意を形成していく、そうした仕組みを「コーポラティズム」と呼びます。

とはいえ、コーポラティズムの仕組みは、国によって極めて多様です。日本の場合は労働組合が非常に弱いために「労働なきコーポラティズム」とも言われますが、何らかの協議機関が議会制民主主義を背後で支える仕組みという点では共通していると言えます。ここから、フォード主義における資本主義を「組織資本主義」と呼ぶ場合もあります。こうした観点を先取りする形で、グラムシは1930年代、資本主義は計画経済の時代に入った、というような言い方をしています。もちろん、その際の計画経済は、例えばソ連のように国家が市場を全面的に管理するものではなく、市民社会における合意形成という過程を経ますが、フォード主義の時代には、その過程はコーポラティズムという形で行われていたわけです。

さて、その後、このコーポラティズムが崩れていく中で、新自由主義的なグローバリゼーションが生まれてくるわけですが、そうなると、コーポラティズムに代わる市民社会のヘゲモニー構造がいかなるものか、問題になります。この点で、先ほど「コーポレート・ガバナンス」に触れましたが、私は新自由主義のグローバリゼーションを推進した原動力として、「ガバナンス」という形でヘゲモニー構造が組織された事態を捉えています。

これも先ほど触れましたが、ガバナンスの合意形成はフォード主義におけるコーポラティズムのように労使間の妥協が基軸になるのではなく、経営者と株主の妥協を軸として株主が主導権を握る点が特徴の一つです。これは、アメリカ型の株式会社に顕著ですね。かつての日本はそうではなく、経営者が実権を握る株式会社でした。しかも「法人資本主義」と言われたように、会社(法人)同士が株の相互持ち合いという形で非常に強い結びつきをつくり、「系列」と言われる企業間関係が形成され、その結果として経営者が実権を持つ、そういう株式会社でした。それが80年代ぐらいから崩れ、株主が強い実権を持つアメリカ型の株式会社に変わっていくわけです。

同時に、労働組合や消費者団体がコーポラティズムの関係性から排除されていき、それに代わって新しい市民団体が合意形成に参画するようになった。これがNGO(非政府組織)とかNPO(非営利組織)と言われるものですが。これらは、例えば政府に対抗して市民社会の自主的な権利を主張するかと言えば、必ずしもそうではない。むしろ政府としては、自らの弱い部分を補完する形でNGOやNPOを動員しようとする動きを見せるわけです(いわゆる「ボランティア型動員」)。あるいは、それまで福祉国家という形で政府によって担われてきた、福祉とか社会保障といった機能が市場化・商品化される。

「ガバナンス」と新自由主義

さらに、こうした集団間の利害調整としてのガバナンスは、国家を超えたグローバルな次元で展開されていく。この間「グローバル・ガバナンス」という言葉を耳にする機会も多いと思います。振り返ってみると、これまでの近代社会では、国の外の関係、いわゆる国際政治の関係は、国民国家同士の関係としてのみ行われてきました。例えば外交関係、あるいは戦争もそうですが、これらは国家間で行われる取引きと言えます。ところが、この間では、国家とは別の次元で国際政治が現れています。例えば多国籍企業、市民運動では国際NGO、あるいは国連やIMF(国際通貨機関)や世界銀行といった超国家的な国際機関。EU(欧州連合)もそうです。こうした国際機関が国際政治に参画することによってグローバル・ガバナンスが生まれ、それがコーポラティズムからガバナンスへという市民社会のヘゲモニー構造の転換と相まって、金融主導型の資本主義が編成されていった。私はそう捉えています。

同様の視点で新自由主義を批判しているのが、アメリカの経済学者で、日本でも翻訳されて話題になった『新自由主義―その歴史的展開と現在』(渡辺治ほか訳、作品社、2007年)の著者、デビッド・ハーヴェイです。ハーヴェイは、新自由主義の革命が起きた背景に、市民社会において新自由主義に向けた合意形成が行われたことを最大の原因と見ています。新自由主義の登場については一般に、アメリカではレーガン、イギリスではサッチャー、日本では中曽根、いずれも1980年代の改革路線の中で新自由主義が生まれた、つまり政府の経済政策が新自由主義を生み出した、と見なされてきました。

しかし、ハーヴェイは、実はそうした政策に先立つ1970年代、市民社会において新自由主義の革命が行われたと指摘します。例えば、かつてのフォード主義の時代ならば、「公正」や「連帯」や「平等」といった諸概念とバランスを取っていた「自由」の概念が、市場における競争の自由へと一面化していく。また、かつては控え目に語られていた私的所有権についても、その絶対性が強調されるようになり、日常生活の中に浸透していく。さらに、アカデミズムの中にも新自由主義の学説が定着してくる。例えば経済学では、市場における競争原理を最優先する、新古典派理論と呼ばれる考え方が支配的になり、ケインズ経済学のように政府が市場に政策介入して成長を誘導するといった考え方は時代遅れとされる。哲学や政治学でも、こうした新自由主義的な理念が定着していく。その他に都市政策などの例もありますが、いずれにせよ、市民社会における新自由主義のヘゲモニーこそが、政府の新自由主義的な経済政策、さらにはIMFや世界銀行の構造調整政策といった世界的な政策を引き起こした根源にある、と指摘しているわけです。

そうした意味で、新自由主義に対する批判には、単に政府の政策レベルではなく、市民社会におけるヘゲモニーの構造的転換という面が欠かせない。いわば、ガバナンスのオルタナティブなヘゲモニー、新自由主義に代わるヘゲモニーをいかにして確立するのかという問題が浮上してくることになります。この点に関連して、最後に、ミシェル・アグリエッタというレギュラシオン派の学者が提言している、金融主導型の資本主義を賃金生活者の視点から制御していく必要性について触れておきたいと思います。

ヨーローッパにおける議論

アグリエッタの提言として、二点を挙げておきます。一つは、年金基金の社会的管理。金融主導型の成長というものは、年金を資産運用して金融取引きと結びつけていく動きですが、そもそも年金基金は社会構成員に対して社会全体が負っている共同負債ですね。というのも、年金の権利は諸個人が労働の反対給付として社会に対して獲得した権利、つまり社会的権利であり、その権利を退職後に実現することに対しては社会全体が責任を持たなければならないからです。したがって、機関投資家が年金基金を資産運用する場合も、無制約ではない。やはり社会的責任を負っている以上、その管理に関しては、集団的保障の下に置く必要がある。ということで、投資条件の規制を含めて、機関投資家を社会的に制御する必要性を提起しています。

西ヨーロッパでは、こうした議論が盛んです。近く翻訳(共訳)予定の『金融資本主義の暴走』という本があり、これは21世紀の初めにヨーロッパで行われたシンポジウムの報告集を抄訳したもので、アグリエッタやウォーラスティン、ボブ・ジェソップなど、日本でも有名な人々が発言していますが、この中でも、金融主導型の資本主義をいかに制御するのか、年金基金をいかに共同管理するのか、といった議論が行われています。もちろん賛否両論が存在するわけですが、重要なのは、そうした議論が存在することです。日本では長らくアングロサクソン型、アメリカ型の金融資本主義モデル一本やりで話が進んでいますが、ヨーロッパではこうした議論が行われている。この事実は、念頭に置いておく必要があると思います。

そしてもう一つが、就労保障。これは単に雇用を保障することではなく、失業しても再就職を保障し、継続的に職に就けるような状態をどうつくるか、という問題です。ご存じのように、今日の資本主義は非常にフレキシブルになっている。非正規雇用も増えている。いわばフレキシビリティ(柔軟性)がセキュリティ(保障)を危うくする状態になっているわけです。それに対して、フレキシビリティとセキュリティを共存させるような環境をどうつくるのかということで、両者を合わせた「フレキシキュリティ」という合成語をキーワードとして、EUの欧州委員会をはじめヨーロッパのさまざまなところでフレキシキュリティを実現しようという戦略が提起されています。

国によって戦略の中身は非常に異なりますが、デンマークの例を挙げると、デンマークでは雇用保障が低く、解雇予告の期間が短いために解雇が容易なわけですが、その代わりに失業手当が非常に手厚い。賃金の80%を最長4年間保証するとか、失業した際の技能訓練など再教育の仕組みも手厚い。これは積極的な労働市場政策といいますが、そういう体制を取って、組織の革新を進めながら、同時に長期的な雇用保障を実現していくという、そういう方向性を取っているんですね。

もちろん、こうした戦略と合わせて、産直運動とか連帯経済とか、社会的責任投資とかフェア・トレード、そうした社会形成の理念を市民社会の中で確立しながら、新自由主義的な理念をいかにして制御、コントロールしていくかということが、いま大きく問われているのだと思います。

どんな対抗が可能か(質疑①)

【質問】現代社会の中で、本来の人間と自然との関係や本来の人間社会の共同性をいかに回復できるのか。そのあたりが関心です。それは最終的には、現存する資本主義体制を批判して、違うものに作り変えていかない限り実現できないのかもしれません。ただ、それをどこに依拠して行うのかと言えば、これまでの実践の多くが依拠したような工業的な領域ではなく、農業的な領域に軸足を置く必要があるのではないか、と考えています。

同時に、そうした取り組みを理論的な批判だけではなく、生活の中で実感できるような人間関係や生活関係の形成という形で実現していこうと思えば、ある程度地域的に領域を絞り、その中でさまざまな活動や運動をやる必要があるのではないか、とも考えています。

こうした問題意識と、非常にグローバルに展開している現在の世界の状況とが、どのようにぶつかっており、ここから先、それをどう考えていけばいいのか。言い換えれば、従来の資本主義のあり方そのものが行き詰まって、バブル的なものに行かざるを得ないとすれば、それ事態を直接対象化し批判し得るような動きをつくって対抗していかないと、対抗しきれないように思います。

【斉藤】農業社会から工業社会への移行と共同体から市場経済への移行は密接に関連しており、その意味で、双方をいかにして組み替えていくのか、という問題になるでしょう。その際に、二つの調整のあり方が参考になると思います。

一つは、「市場による調整」です。市場経済では生産者と消費者が切り離されていますから、両者をどのような形で調整するかということが非常に重要になります。しかし、市場で両者が共有している情報は「価格」しかありません。だから、価格の変動を通して需要と供給の関係が調整されるわけです。もちろん、生産者は生産の技術や質、安全性など、さまざまな属性を持っています。しかし、消費者は容易にそれを知ることができない。消費者にも自分の好みがありますが、生産者はそれを知らない。結果として、お互いに共通して理解できるものは価格のみという形で調整する。

ところが、もう一つ、「コーディネーション」と呼ばれる調整があります。安全性や生産方法といった価格以外の情報を共有し、協議して生産と消費を調整する仕組みです。生活協同組合や産直運動は、まさにそうですね。労働組合も、労働力市場における需要と供給の関係ではなく、経営者との団体交渉で賃金水準や労働条件を決めていく点で、同じです。その意味では、さまざまな場面でコーディネーション型の調整によって市場経済を組み替え、農業を軸にするような仕組みをつくっていく、そうした転換が必要だと思います。

その際の要点は、市民社会における合意形成です。これは価値・理念の問題と言えるかもしれません。というのも、新自由主義が価値とする所有権や市場競争における自由を最大限尊重するような常識が日常生活の中で定着したときに、政府の新自由主義政策が出てくるからです。しかも、ハーヴェイに言わせると、新自由主義が浸透したのは、高額所得者に対する累進所得税などに不満を持った富裕層が、文字通り格差社会を狙って政治の世界に進出し、市民社会におけるヘゲモニーを取って、そうした理念を定着させた結果ですから、その意味では、私たちもまた、市民社会レベルで自らの目指す方向へ向けた合意形成をどう形成していくのか、コーディネーションの仕組みをどうつくっていけるか、それを明確に出していかない限り現実の変革は進まないでしょう。

社会民主主義の困難(質疑②

【質問】先だってスーザン・ジョージが来日した際に、彼女は「自分は社会民主主義者だ」と言っていました。つまり、新自由主義に対抗する一つのシステムとして、国家・政府が富裕層からたくさん税金を取って所得の再分配をするシステムが望ましいというわけです。たしかに、現状よりはましな社会になるとは思いますが、一方で、それに対する批判が二つほどあるかと思います。一つは、歴史的にすでに破綻しているではないか、ということ。もう一つは、それは結局、国家の肥大につながるわけで、大きな国家になることが果たしていいことなのかという、いわば左からの批判です。この点についてどうお考えですか。

【斉藤】まず、社会民主主義は国民国家を単位とした政策ですが、現在のグローバリゼーションは国家を超えた関係であり、政治もグローバル・ガバナンスという形で現れています。つまり、一国だけでの政策では捉えられなくなっている。そうした中で社会民主主義がどう有効なのか、この点が問われていると思います。同じく、社会民主主義は、ある意味でフォード主義の福祉国家路線に重なりますが、現在ではフォード主義の仕組みそのものが基本的には壊れているわけで、そこをどう考えるのか、という問題もあります。

ネグリとハートのいうように、日常生活のすべてが労働価値になってきているとすれば(8)、個別企業が労働の対価として所得保障を行うのではなく、社会が社会の構成員に対して生活保障、生涯所得保障をする、社会の構成員は社会に対して労働を提供するという、そういう新しい意味での雇用契約というものが必要になってくるのかもしれません。その一つとして今後、社会の全構成員に最低所得を保障しようという「ベーシック・インカム」の視点が必要になってくるはずですが、これはおそらく社会民主主義の考え方を超えていると思います。

(5)経済のグローバル化、規制緩和、IT(情報技術)の革新などを通じて景気循環が消滅し、持続的な経済成長が可能になるとの考え方。実際には、IT・ハイテク関連株の上昇を原動力としたバブルを招き、2000年春ごろにはバブル崩壊に至った。

(6)レギュラシオンは「調整」を意味するフランス語。レギュラシオン派は、本質的に矛盾を抱えた資本主義が、にもかかわらず一定期間は安定する根拠を解明すべく、安定期の資本主義における合意や制度のあり方に注目した。その際、資本主義に安定した成長をもたらしている社会諸関係の総体を「蓄積体制」、それを可能にしている制度などの総体を「調整様式」とし、各国の「蓄積体制」に相応しい「調整様式」に媒介されることで、資本主義は安定的に維持されると考えた。

(7)「ヘゲモニーと資本主義の統治様式―コーポラティズムからガバナンスへ」、季報『唯物論研究』第101号(2007年8月)所収。

(8)アントニオ・ネグリとマイケル・ハートは共著『〈帝国〉』(水嶋一憲ほか訳、以文社、2003年)で、労働はかつては具体的な商品を生産する物質的な労働だったが、今日では知識や情報の操作をする非物質的労働やサービス業に代表される感情労働の比重が高まりつつあり、とくに先進国では日常生活が全体として労働となり、資本は、そうした日常生活を丸ごと取り込んで剰余価値の源泉にしようとしている、と指摘した。