活動報告:市民の力で「おだわらを拓く」(下)

はじめに

神奈川県小田原市で、まちづくりに勤しみつつ市長選挙を展望する加藤憲一さん。前号では、加藤さんの履歴に即して、小田原を構成する諸要素に触れた。今回は、それら漁業、農業、商工業について、視察の結果を簡単に報告するとともに、加藤さんの構想する小田原の将来展望について紹介したい。

小田原の漁業

最初に訪れたのは、小田原漁港の魚市場(小田原市公設水産地方卸売市場)。加藤さんの紹介で、小田原市内で鮮魚店や和食店など数店を経営する㈱魚国商店の社長、古川孝昭さんに場内を案内していただいた。

市場には、大小の魚が入ったトロ箱が整然と並べられ、にぎわいを呈している。ただし、中央に場所を占めているのは全国の漁港から集められた魚であり、地場の近海ものは「脇役」よろしく、中央からやや外れたところに位置していた。寂しげな感じは否めない。古川さんによれば、やはり高度成長期を境に、近海ものの漁獲量は減少したという。陸地の開発、流域工事、大量の取水など、河川を媒介とした山森と海の循環によって維持されてきた生態系が分断された結果だろう。

ところで、小田原と言えば「蒲鉾」。市内には老舗の蒲鉾屋がいくつもあるが、それは、かつて相模湾で大量に獲れたオキギスが蒲鉾の原料として使われていたことに由来する。もっとも、大正以降は白グチが主原料となり、現在では、主にスケトウダラのすり身が用いられ、季節によって白グチやキンメダイなどが加えられる。白グチは東シナ海以南の海域で漁獲され、長崎や下関に水揚げされた後、落し身にされて冷凍して小田原に運ばれてくる。ただ近年では、欧米や中国での水産物需要の高まりを受けてスケトウダラなどの価格が高騰しており、小田原の蒲鉾業界でも値上げを余儀なくされる状況だという。

このように、小田原の漁業は決して楽観視できる状況ではないが、それでも臨海工業地帯などによる壊滅的な打撃は免れており、沿岸漁業の復活に希望をつなぐことができる。長らく輸入水産物に頼ってきた日本だが、この間、国際市場では諸外国に「買い負け」しており、将来にわたって安定した輸入が保証されているわけではない。そうした中で今後、沿岸漁業の重要性が見直されることは間違いない。もちろん、そのためには、山・川・海に携わる人々が相互の関係を意識し、循環を維持していくことが求められる。これは各々の環境を保全するにとどまらず、まちづくりの立体性を考える上でも重要な課題だろう。

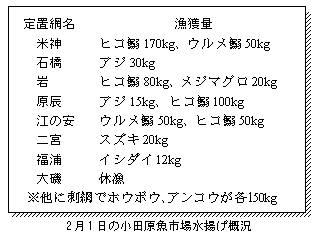

小田原沿岸の主な漁法は定置網、刺網、一本釣りだが、中でも定置網は全国的にも知られている。小田原の海域は、岸から沖へ1.5キロほど行くと水深が200メートルにもなるため、こうした海底地形に適した定置網が発達した。基本となる定置網は8ヵ所あり、魚市場のブログ(1)によると、私が訪れた2月1日の水揚げは下記の通り。06年度の漁獲量ベスト5は、①アジ類、②サバ類、③イワシ類、④ソウダガツオ、⑤カマス―だが、アジ類は3〜5月が最盛期なので、当日はヒコ鰯一色の光景だったが、刺網によるホウボウやアンコウ、ヒラメなども目立っていた。

当日は「競り」を見るため、早朝6時前に市場へ到着したが、その後、すぐに競りが始まった。紺色の帽子をかぶった「競り人」を中心に、黄色い帽子の「買受人」と赤い帽子の「買受人補助者」がラグビーの「モール」状態になって、次々と意中の魚が競り落とされていく。古川さんは「初めて見たら、分からんでしょ」と言われたが、確かに、どうやって落とされたのかまったく分からない。

ちなみに、古川さんは商売の傍ら、関係する鮮魚商、仲買商、漁業者らに呼びかけ、地魚の安定供給と地産地消について情報交換や研究を行うため、自身が代表として1998年に「小田原さかなフ ォーラム」(2)を発足させた。これまでの活動では、「県西地区の水産物の地産地消ならびに活性化を考える」「相模湾に回遊する魚事情」「消費者に選ばれる魚の条件」「小田原の水産名産品、歴史と現状」「魚を使った中心市街地活性化」など、テーマは広範囲に及ぶ。水産業を通じたまちづくりが意識されているのは、錦通り商店街振興組合理事長、駅前商店会連絡協議会代表でもある古川さんの立場によるところが大きいだろう。実際、加藤さんによれば、行政側から出される再開発計画などに対して異議を申し立てる住民運動の中には、たいてい古川さんの姿が見られるという。

小田原の景観

漁港を後に、車で10分ほど西に進む。豊臣秀吉が小田原の役(1590年)で築いた「石垣山一夜城」に近い、箱根山麓の丘陵地だ。この辺りは、市内西部を一望できる絶好のポイントであると同時に、柑橘類の産地でもある。昨今の地球温暖化で変化したとはいえ、これまで経済栽培が可能な柑橘の北限は神奈川県とされ、その中でも小田原は主要産地だった。ただし、「担い手の高齢化や後継者不足による耕作放棄地の増加、……市街化の進展による生産環境の悪化等の問題」(神奈川県農業振興課)が見られるという。

元に戻って、海岸沿いを走る西湘バイパスに向かう。漁港の東側には蒲鉾屋が軒を連ねる通りがあり、独特の雰囲気を醸し出している。さらに進んで、かつては武家屋敷が建ち並び、その後は文学者や政財界の重鎮が居を構えた西海子小路を通り抜ける。ここには小田原文学館があり、今なお落ち着いたたたずまいを感じさせる。

西湘バイパスを東に15分ほど行くと、曽我丘陵の上り口に至る。ここは「曽我兄弟の仇討ち」で知られる曽我兄弟の出身地。丘陵の中腹に立てば、晴天には、箱根連山の背後に雄大な富士山の姿を見ることができる。また、視線を転じると、丘陵の麓には辺り一面に梅林が広がっている。名産である梅干し用の梅を採るためだが、2月の中頃には梅花が満開となり、大勢の観梅客が訪れるらしい。梅林の中に点在する民家には古い百姓家も多く、曲がりくねった細い道も含め、散策にはもってこいの雰囲気だ。加藤さんは、「案内板や休憩所を設置したり、地元の食材を出す料理でもあれば、もっと面白いところになるでしょうね」と言うが、生業と結びついたまちの資産をどう生かすのか、興味深いところだ。

小田原の農業

丘陵から西に下ると、酒匂川の流域に沿って平野が広がっている。田畑も多く、市街地とは異なるのどかな風景に、改めて小田原の多様性を思い知らされる。かつて加藤さんが自給生活の際に借りた畑があるというので、そこへ向かった。

ちなみに、「2005年農林業センサス」によれば、小田原の総農家数は2447戸で、神奈川県第3位。そのうち、販売農家数は1531戸で2位、自給的農家数が916戸で4位、専業農家数が331戸で3位、第1種兼業農家数が269で2位、第2種兼業農家数が931で2位となっている。また、耕地面積は1950haで県内2位。そのうち、田耕地面積は569haで2位、畑耕地面積は1380haで3位。とくに樹園地面積は1040haで、2位の南足柄市に倍以上の差をつけてダントツの1位である。作物別の作付面積では、たまねぎが42haで県内1位、水稲が471haで2位となっている程度だが、果樹は特産地だけあって、2位の3倍近い529haのみかんを筆頭に、夏みかん、はっさく、いよかんなど、軒並み1位を独占。梅も2位の倍以上となる109haで1位だ。

以上から、小田原の農業は、柑橘・梅に特化した販売用果実を中心に構成されていることが分かる。おそらく、地の利を生かし、首都圏の市場への出荷を対象として形成されてきたものだろう。実際、農業産出額でみると、総計は39億7000万円で県内7位ながら、果実は15億7000万円で1位である。もっとも、それだけに、柑橘の停滞傾向は影響が大きい。樹園地も含めた耕作放棄地は、販売農家143ha、自給的農家68haの計211ha。それに対して、柑橘の転作としてキウイフルーツなどの栽培が試みられ、また2003年には市の施策として、国の構造改革特区の認定を受け、 農業生産法人だけでなく株式会社やNPO法人などが市から農地を借り受け、農業経営や市民農園を開設できる「小田原市都市農業成長特区」が始まった。

加藤さんが創成期に参加した「あしがら農の会」(3)の活動も、市民の側から農業に関わることによって小田原農業の衰退に歯止めをかけようとする点では、市の方針に重なる部分があるが、目指す方向はかなり違う。農の会の自己紹介文には、「目的」として「農業に携わることで生まれる可能性は、生きる原点を確認することになる。現代の細分化された、産業社会で不明瞭になっている、生きる実感の確認に繋がる」とある(4)。つまり、単なる産業や生活の一要素としての農業を維持・再生することではなく、むしろ、農の営みに関わることを通じて、今日の社会や自らの生活のあり様を再考することを重視している。

農の会は、創立者の一人でもある水彩画家の笹村出さんが、80年代後半に自給自足生活を思い立ち、小田原の北に位置する山北町で始めた山北有機農業研究会を源流とする。自らの体験を通じて、足柄平野全体でも地域自給が可能と確信した笹村さんは、後に小田原に居を移し、同じ志を持つ新規就農者とともに農の会を設立した。もちろん、その一人が加藤さんだ。

かつて加藤さんが耕した畑は現在、農の会の一員である加藤明さんが引き継いでおり、その一角には、農の会の出荷小屋が建てられている。「そらや」という「屋号」を持つ加藤明さんは、それ以前は東北地方で会社勤めをしており、脱サラした後、茨城県にある農業専門学校を経て、一家で小田原にやってきたという。就農6年目になる現在、水田7反、畑3反を営んでいる。農の会の中でも、農業で生計を立てている人には、同じような経歴の人が多いらしい。やはり、一定の原資がなければ生業として農業に取り組むのは難しく、また、育児や教育を考えれば、子供が自立する以前に就農するのは勇気がいるからだろう。

訪問した当日は、週2日(火、金)ある出荷日の片方にあたり、産直宅配に取り組むメンバーが勢揃いしていた。農の会の産直は、小田原を中心とした足柄地域で100を超える世帯に週1回、無農薬・有機生産物を配達するものである。内容は、基本的に旬の露地野菜が中心で、1回に5品〜10品、希望に応じて卵や米、豚肉も配達している。ただし、農の会の宅配と言っても、会がすべてを集約しているわけではなく、むしろ逆である。消費者は個々の生産者と契約し、生産者は契約した消費者に品物を配達する。となると、卵や肉はともかく、共同出荷の意義は薄いように見える。

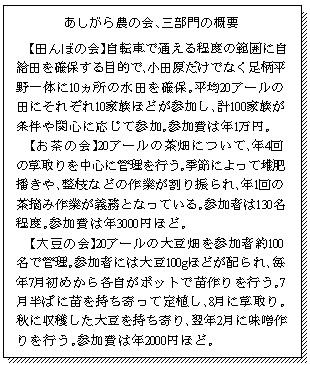

しかし、もともと農の会は生産者組合でも販売組織でもなく、市民による地域内自給の支援を目的に形成されたものだ。次頁に記すように、現在では「田んぼの会」「大豆の会」「お茶の会」の三部門を中心に、およそ300名の市民が参加しており、関与の仕方は濃淡さまざまながら、農の営みに触れることで、自給や循環を意識した暮らしを送っているという。これに比べ、産直宅配に携わる生産者は、明確な自給志向を持って外部から新規就農した人々が中心だが、情報交換も含め、農業には共同作業が欠かせず、また、自給生産の過程でも余剰は発生する。そこで、共同作業の一環として余剰の販売が取り組まれてきたのである。

とはいえ、農業以外に生計基盤を持つ会員と農業で生計を立てる会員との間に、農の会に対する位置づけの違いが存在するのは、当然でもある。この点について、笹村さんは次のように触れている。「最近、農の会は転換期に入っていると思う。農業者と、市民農、消費者(消費者というのは良い言葉ではない、しかしわかりやすいので一応、食べる人という意味で。)の関係が何処に行くのか、不安定になっている。当然のことで、農の会が試みようとしている関係性は、今までにないものだと思う。模索してゆくしかない仕組みだと思う」(5)。

生産と消費の分離は、現代の社会構造に起因しており、それによって生活の全体性が見失われ、生産・消費の両面で多くの問題を生んでいる。とすれば、各々の関係が安定することは、逆に、かりそめの安定をもたらしている社会を問う視座を閉ざすという意味で、危険なものと言える。むしろ、不安定な関係の中にあってこそ、会に集う意味、会が目指すべき目的が相互に対象化され、共有に向けた働きかけが生まれるのだろう。

しばらく共同出荷の模様を拝見したが、寒空の中でも、和気藹々とした雰囲気の中で進められる作業の情景は、農の会が形成してきた関係のあり様を感じさせるものだった。宅配用に区分された段ボール箱には、品物の他に手書きの通信、さらに『六ヶ所村ラプソディー』上映会の案内チラシなどが添えられていた。

小田原の課題

その後、小田原駅前の中心市街地に戻り、商店街の現状などを見て回った。加藤さんが再生に携わったテナントビルや、縦横に走る商店街は、80年代の「昭和後期」といった雰囲気。ご多分に漏れず、潰れた商店はシャッターを閉ざし、また駐車場に姿を変えている。こうなると、辛くも生き残った店があっても、商店街としての誘引力は格段に下がり、悪循環に陥ってしまう。

もちろん、すでに大きな商圏が郊外へ移動した以上、かつてと同じ商店街を再生することは困難だ。しかし逆に、郊外型の大型店やチェーン店では扱わないような、地元の歴史や文化に根ざした品物、大量生産が不可能で高付加価値の品物を扱う店を核にすれば、新たな展望が開ける可能性もある。実際、小田原では97年度から、市の産業政策課が主導する形で「街かど博物館」が開設された。これは、地場産業の老舗を指定し、物販だけでなくギャラリーや実地体験の場としても公開する試みである。当初はわずか3店舗から始まり、現在は19店舗にまで拡大している。

こうした試みは商売上の効果だけでなく、身近であるが故に見落とされがちな地域の資源を自覚し、まちづくりの要に据える点で大きな意義がある。問題は、そうした力量が十分に発現できるよう、いかに条件を整備できるかだ。その際、当事者たる市民の自発性、それに基づく協同的な関係が軸となるのはもちろんだが、それを側面で支える行政の働きも欠かせない。この点で、小田原市の行政は、確かにいくつかの試みを行ってはいるが、市民の意識と乖離している部分も少なくない。今回、訪問先でよく耳にしたのが、「このままでは小田原はダメになる」という声だ。加藤さんの案内だから当然とはいえ、それだけではない。

四期16年続いた現職の市政下、小田原では一貫して、外部から資本やアイデア、人材を持ち込む形で「開発」が行われてきた。その際には、地元選出の河野洋平衆院議長に連なる現職の力量が、大いに喧伝されたという。しかし、その結果として残されたのは、地域資源の外部流出、不要な「箱モノ」の増大、市財政の窮迫といった現状である。それを象徴するのが、現在問題となっている「お城通り地区再開発事業」と「城下町ホール整備事業」だ。前者は、小田原駅東口の臨時駐車場(8割が市・公有地)に商業施設やホテルなどからなる地上30階建ての巨大ビルを建設する計画であり、後者は、老朽化した市民会館の建て替え計画である。いずれも、企画・決定の過程で市民の意見を充分反映することなく、一部の行政幹部や市議会主流派と民間業者、外部のデベロッパーなどとの間で確定されたものだという。

いわば、「政官財」癒着による利権構造の地方版だが、その弊害が誰の目にも明らかとなり、各地で変化の動きが生じているにもかかわらず、小田原では未だに旧体制が持ち越されようとしている。先の「このままではダメになる」という声は、こうした現状への危機感を表していると同時に、それを自らの手で変えていこうとする市民の胎動を示すものでもある。実際、行政主導による二つの計画に対しては、再考・白紙撤回を求める継続的な市民運動が展開されており、いわゆる保守・革新を問わず、市政に対する批判が高まっている。もちろん、それ以前にも市民の側からする動きは存在したものの、顕著になったのは前回の市長選後からだという。ほかにも、設立から60年以上にわたり無選挙で決まっていた小田原商工会議所の会頭が、昨年には初めて選挙戦となるなど、各所で変化の兆候が生じている。

こうしてみると、市長選に向けた加藤さんの動きは、彼自身の能力や経歴もさることながら、むしろ、潜在する市民の声に具体的な形を与えた結果だと言えるだろう。これは、かつての「小泉ブーム」に象徴される志向とは、似ているようで根本的に異なっている。「小泉ブーム」はおおむね、カリスマ的個人によるトップ・ダウンの政治手法に期待し、対象に全権を委任する代わりに自らは動かない市民の自己正当化という側面を持っていた。それに対して、加藤さんの役割はあくまで、市民自身が多様な交流と連携を通じて小田原の未来を切り拓いていくための「契機」である。今回の市長選に際して発表された『新しい小田原へ〜市民が創るマニフェスト』(6)でも、こうした基本姿勢は明らかだ。その背景に、前回の市長選に現れた敗北によっても霧散せず、継続的な力として存在する市民の声があることは、言うまでもない。

※ ※

地域の将来を自らの手で開拓しようとする市民の胎動は、小田原に限られるものではないだろう。そもそも小田原の動き自体、偶然の導きがなければ、知ることはなかったはずだ。そう考えると、こうした動きを然からしむる時代状況、普遍的な要因に思い至る。と同時に、翻って、自らが暮らす地域で、変化に向けた如何なる模索が必要なのか、考えざるを得ない。その意味で、学ぶことの多い訪問だった。 (山口協:研究所事務局)

【注】

(1)http://uoichiba.seesaa.net/

(2)http://www.fo-ram.com/

(3)http://nounokai.com/

(4)http://syokunou.net/repo/archives/2007/04/npo_4.html

(5)http://blog.goo.ne.jp/sasamuraailand

(6)http://www.katoken.info/manifestoindex.html

【参考文献】

溝口敦「娘の重病にも負けず「わが街」活性化に邁進する男」『WEDGE』2005年2月号