|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

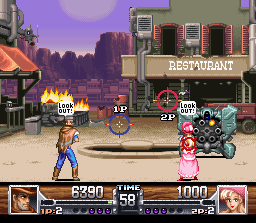

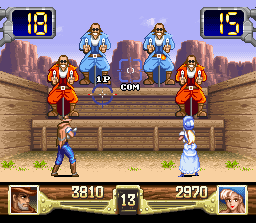

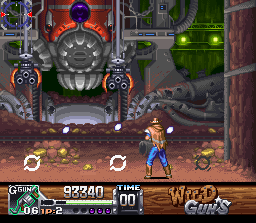

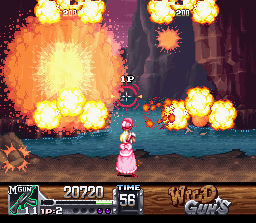

ナツメはファミコン、スーパーファミコン、ゲームボーイといった家庭用ハードで、いくつもの名作、良作をリリースしてきた。その中でも1994年に発売された『ワイルドガンズ』は、ひとつの頂点と言っていいだろう。本作はゲーム性、操作性、グラフィック、サウンド、ゲームバランス、あらゆる面においてほぼ完璧な出来を誇っている。 残念なことに、スーファミ後期、すでにプレイステーションやセガサターンといった次世代32ビット機が発表されていた頃の発売ということもあってか、本作の出荷数は極めて少なかった。だが『ワイルドガンズ』は間違いなく、全てのスーファミソフトの中でもトップレベルの完成度を持つ傑作だ。 うわさの賞金稼ぎ、その男が、やって来た。 『ワイルドガンズ』は、自機と照準を同時に操作するタイプのアクション・ガンシューティングである。照準を動かして画面奥の敵を狙い撃ちつつ、画面手前の自機に向かって飛んでくる弾を、左右移動やジャンプといったアクションで避けていく。 このタイプのゲームは、業界全体で見てもあまりタイトル数は多くなく、ヒット作も少ない。ガンシューティングの「射的」と、アクションゲームの「走る」「跳ぶ」をミックスしたゲーム性は、慣れればまさに「銃撃戦」の緊張感と爽快感を楽しめるのだが、照準だけでなく自機にも気を配ってプレイしないとやられてしまう、という忙しさ、敷居の高さが初心者にとってネックになっているのかもしれない。 このタイプのゲームでは、セイブ開発の『ダイナマイトデューク』(1989年、アーケード)、SNKの『NAM-1975』(1990年、ネオジオ)などが有名である。近作としては、トレジャーの『罪と罰』(2000年、ニンテンドー64)や、ミッチェルの『銃武者羅(ガムシャラ)』(2002年、アーケード)などが挙げられる。 だが『ワイルドガンズ』が最も影響を受けているのは、あまり有名な作品ではないが、TADコーポレーションのアーケードゲーム『カベール』と『ブラッドブラザーズ』だろう。『カベール』はTADが1988年に発売した同社の初めてのアーケードゲームで、このタイプのアクション・ガンシューティングの基本を確立した作品と言える。「無敵のローリング」、「敵の弾を撃ち落とせる」、「背景の至る所が破壊できる」などを始め、『ワイルドガンズ』にも共通する特徴が非常に多い。そして『カベール』から2年後の1990年に発売された『ブラッドブラザーズ』は、『カベール』のシステムはそのままに、舞台を現代戦争から西部劇に移した続編である。 『ワイルドガンズ』がこの2作品にインスパイアされていることは一目瞭然だ。いかにも、アーケードゲーム好きが揃っていたという当時のナツメらしい。だが彼らは本作を、単なる二番煎じゲームには終わらせていない。数々の魅力的なオリジナル要素を追加し、よりハイレベルな作品へと昇華させているのだ。 『ワイルドガンズ』の制作スタッフ(プランニング&グラフィックの谷口俊一、プログラムの宮部寿保、サウンドの岩月博之)は、『ザ・ニンジャウォーリアーズアゲイン』(1994年)、『新機動戦記ガンダムW』(1996年)とほぼ同じ面々である。本作も含め、彼らによる作品はどれも完成度が極めて高い。ちなみに、本作の美麗なパッケージイラストも谷口自身の手によるものだそうで、恐れ入る。 SF西部劇 一見すると、『ワイルドガンズ』の世界観も『ブラッドブラザーズ』などと同様、普通の西部劇に見えるが、実際には大きな違いがある。『ワイルドガンズ』の舞台は西部開拓時代のアメリカ、ではなく、銀河系のとある惑星なのだ。さびれた西部の荒野や酒場にサイバーなメカが見え隠れし、銃弾と一緒にミサイルが飛び交う、「SF西部劇」なのである。 賞金稼ぎのクリントと、大地主の娘アニーが、アニーの家族の仇である宇宙海賊キッドを倒すため、惑星アレクスに殴り込みをかける……というのがゲームのプロローグ。 地球の西部開拓時代の流れ者にあこがれるクリント(クリント・イーストウッド?)は、テンガロンハットにマントを羽織った、典型的な西部劇のガンマン。だがその下は、ボディアーマーで完全武装。そして得物はマシンガンからグレネードガンまで、手段無用の重火器類だ。 一方、ゴージャスなブロンドに、花飾りの帽子とフリルいっぱいのドレスで着飾ったアニー(『アニーよ銃をとれ』?)は、まさに西部劇の可憐なレディ。だがキッドへの復讐のために3年間、宇宙軍の特殊部隊で訓練した彼女は、スカートの合間から見事な脚線美を惜しげもなく見せつけつつ、機関銃ぶっ放して暴れまくるのだ。くおぉ 対する敵のキッド一味も非常にユニークで、イマジネーションにあふれている。西部のガンマン達に混じって、ワープ戦闘機、火焔放射戦車、バルカン持った巨大ロボット、といったド派手なSFメカが次々と出現。さらには馬型ロボットに乗ったカウボーイ、テンガロンハットをかぶった殺し屋ロボットなどなど、2つの世界観が入り混じった奇想天外な連中まで登場して、もうメチャクチャである。とにかく見ているだけでも退屈しないし、常に「何が出てくるかわからない」という期待感を持続させてくれる。 このように、西部劇に自由なSF的発想のアレンジを加えた『ワイルドガンズ』の世界観には、ステレオタイプの西部劇とは一味も二味も違う、型破りな格好良さがある。そして一見シリアスな中にも、西部劇とSFのミスマッチが生み出す、そこはかとなくユーモラスでコミカルな味わいがあるのがまたうまい。このセンスあふれる独特の世界観が、『ワイルドガンズ』の大きな魅力のひとつだ。 多彩なアクション プレイヤーはクリントかアニーのどちらかを選ぶ。2人同時プレイ、同キャラ選択も可能。ちなみにプレイヤーセレクト画面でA、B、X、Yのボタンを押すと、コスチュームと照準の色を変えることができる。色による性能の変化はないが、黒いドレスもあるので興奮してください。 ゲームは固定画面で、次々に現れる敵を撃ち倒していく。タイム(残り時間)がゼロになると次のステージに進み、タイムは敵を倒せば倒すほど早く減る。 操作に使うのは、十字キーと3ボタンのみ。十字キーは、銃を撃っていない時は左右の移動、撃っている時は照準を移動する。 Yボタンは攻撃ボタン。押したままで銃の連射。連打すると投げ縄をまわし、連打をやめると投げ縄を投げて敵の動きを止めることができる。また時折、敵が目の前に現れることがあるが、この時は銃で殴り飛ばす。さらに敵が投げてきたダイナマイトを拾って投げ返すこともできる。 Bボタンはジャンプボタン。ジャンプ中にもう一度押すと二段ジャンプ。また、Yボタンを押している時にBボタンを同時に押すと無敵のローリングをする。 Xボタンはボンバー。画面中の敵に大ダメージを与え、しかもボタンを押した瞬間から無敵になるので緊急回避にも役立つ。 敵を倒すと、様々なアイテムが出現。ボーナス、ボンバー、パワーアップアイテムがある。パワーアップアイテムは全部で4種類あり、これを取るとショットガン、マシンガン、グレネードガン、豆鉄砲(!)と、弾数制限のある強力な銃にチェンジすることができる。 このように、『カベール』『ブラッドブラザーズ』のシステムを基本にしつつも、アクションやアイテムがより多彩になっているのが『ワイルドガンズ』の魅力だ。ゲーム的にも、どれひとつとして無意味なアクションはない。特に投げ縄は、ブンブンまわして投げる気持ち良さもさることながら、耐久力のある敵に対して絶大な効果を発揮する。出現と同時に動きを止めてしまったり、一方を止めておいてもう一方を集中攻撃したりと、戦略性が高い。これらを自由自在に使いこなせるようになれば、まさにアクション映画のヒーロー&ヒロインのような活躍を楽しめる。 また『ワイルドガンズ』の珍しい点は、回避アクションとしてローリングだけでなく、超高性能のジャンプが存在する点だ。このタイプのゲームは、『カベール』にしても、『ブラッドブラザーズ』にしても、『NAM-1975』にしても、ローリングはあってもジャンプはないものが多い。そしてどのゲームでも、ローリングは止まった時のスキにやられやすい、というリスクがある。だから難しい。結局は安易にローリングに頼らず、敵が弾を撃つ前に素早く撃ち倒していくことが重要になる。 だが『ワイルドガンズ』では、適当に左右に二段ジャンプしているだけでも、そうそう弾には当たらないのだ。加えて即爆ボンバーもあるので、このタイプのゲームとしてはかなりアドリブの効く、初心者にもとっつきやすいゲームになっているのである。 比類するものなき撃ちまくりの爽快感 『ワイルドガンズ』には多彩なアクションがあるが、やはり基本は「撃ちまくり」である。システム的にも、「避けまくり」よりも「撃ちまくり」を推奨する、撃てば撃つほど有利になるようなシステムが多く盛り込まれている。 まず、特殊攻撃以外の敵弾は、プレイヤーのショットで消すことができる。これは意外と簡単で、敵の銃口に照準を合わせて連射していれば、敵にダメージを与えつつ、ほとんどの弾は撃たれると同時に消してしまえる。慣れれば、避けるよりも消したほうが楽な場合が圧倒的に多いのだ。 さらに『ワイルドガンズ』には、弾消しというハイリスクな防御に見合ったハイリターンがちゃんと存在する。敵の弾を撃ち落とすとゲージが溜まっていき、一杯になった瞬間キュッピーーンとガトリング砲モードになるのである。約16秒間のガトリング砲モード中は無敵になり、ドコココドコココドココココココと最強破壊力の超連射が可能。まさにメッタ殺しタイムであり、汁が出るほどのカタルシスを得られる。 積極的に弾を撃ち消すと同時に、ゲージの溜め方を調節して、難しい場面でちょうどガトリング砲モードになるようにするのが本作攻略の重要なポイントだ。例えば、弾を大量に出す中ボスをわざと残しておき、ゲージを一杯直前まで溜めたところでクリアする。そしてボス戦に入った直後にガトリング砲モードを発動し、一気に片をつける……といった具合だ。このあたりの戦略性も実に面白い。 そしてもうひとつ、『ワイルドガンズ』独特のシステムがコンボボーナスだ。銃を撃ちやめずに連続して敵を倒していくと、4匹目から敵の得点が2倍、3倍、4倍、最大5倍まで増えていく。また、ボンバーでまとめて4匹以上倒した場合も一応コンボになる。 ただし自機を移動させたりして、一瞬でも銃を撃ちやめるとコンボは途切れてしまう。ジャンプ、ローリング、ボンバー、投げ縄、殴り飛ばし、ダイナマイト投げ返し、全てダメだ。コンボを繋げるためには、自機はその場で動かず、照準だけを素早く動かして、敵と弾を狙い撃っていく必要がある。このあたり、まさにガンシューティングの真髄である。 本作は10万点ごとに残機が1人増えるので、コンボボーナスを稼げば稼ぐほど、どんどん残機を増やすことができる。稼ぎに興味のないクリア第一の人でも、稼ぎを意識してプレイしたほうが、結果的には生き残ることにつながるのだ。 意識の底に沈んだ闘争本能にカツをいれる 『ワイルドガンズ』のグラフィックは芸術的だ。まず、キャラクター達の生き生きとした動きが素晴らしい。敵はどれも颯爽と登場する割に死に様が間抜けで憎めないし、アニーのスーパーチラリズムアクションはロマンだ。銃撃や爆発のド派手なエフェクト、飛び出す薬莢、巻き上がる煙、爆発の熱でゆらめく空気、といった臨場感抜群の演出も見逃せない。 だが何と言っても凄いのは、緻密に描き込まれた背景、その至る所が破壊できてしまう点だろう。ステージ1、酒場の中での戦いでは、窓ガラスが割れ、ボトルは粉々、テーブルはバラバラ、ネオンライトは砕け散り、ファンはちぎれ、ジュークボックスはスクラップになり、観葉植物は吹っ飛び、絵画は灰に、壁も棚もカウンターも椅子も穴だらけになる。 ステージ終了後の惨状は、まるで嵐が過ぎ去った後のよう。たった1画面、たった数十秒の間で、これだけの大破壊が楽しめるのである。何と言う快感だ!! しかも得点も入るし、アイテムも出るので、やってやるぜ! 岩月博之によるサウンドも素晴らしい。ド派手な銃声と爆発音、そして「ぐわッぐわッぐわッ(残響音含む)」「ヤッ!」といったボイスが撃ちまくりの爽快感やその他諸々を増幅する。BGMも最高で、硬派アクションシューティングらしい熱いメロディに、「ワイルド」なドラムや口笛など、西部劇っぽいテイストをミックスした、ノリノリのナツメ節が炸裂している。特に燃える1面BGMは、岩月の作品の中でも屈指の名曲と言えるだろう。 『ワイルドガンズ』は決して有名な作品ではないが、発売当時からプレイヤーの高い評価を受けていた。ソフトバンクの『Theスーパーファミコン』誌上の読者参加企画「ALL GAME CHART」において高得点をマークし、1996年に同社から刊行された『スーパーファミコンオールゲームカタログVol.3』では全てのスーファミシューティング中、見事2位の座を獲得している。 1994年の11月にセガサターン、12月にプレイステーションが発売され、時代はCD-ROMと3Dポリゴン全盛へと移っていく。その中で、「ゲーム開拓時代」を切り拓いてきた従来の2Dスプライトゲームは、急速に淘汰されていくことになる。 だが『ワイルドガンズ』の、ドット絵職人の魂がこもったキャラクター達には、3Dポリゴンが失ってしまった人間味、暖かみがある。そしてひたすら撃ちまくり、壊しまくるゲーム性には、最も原始的で、不変的な快感がある。 『ワイルドガンズ』はまさに「ゴールドラッシュ」であった素晴らしき2Dスプライトゲーム時代が、最後に放った輝きのひとつだ。そして長年、外注先として大手メーカーの陰に隠れがちだったナツメが、その名を誇るにふさわしい実力派メーカーであることを証明する真の傑作である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Main |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||