|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

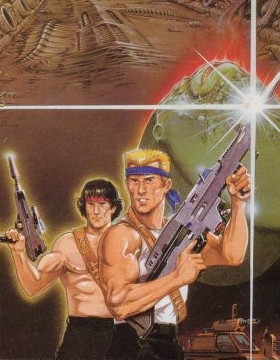

ファミコン版『魂斗羅』は、大ヒットしたアーケード版『魂斗羅』の移植であり、シリーズ最初の家庭用作品だ。この作品は、アーケードの続編『スーパー魂斗羅』とほぼ同時期に発売された。それはまさにファミコンブームの真っ只中、そして怪物ソフト『ドラゴンクエストIII』の発売を翌日に控えた、1988年2月9日のことである。 残念ながら売上げでは大差で『ドラゴンクエストIII』に及ばなかったものの、ファミコン版『魂斗羅』が持つ爆風と硝煙の匂い、そして息もつかせぬアクションの連続は、剣と魔法の冒険にはない興奮を当時のファミコン少年達に与えた。そしてファミコンにもかかわらずアーケード版に全く引けをとらないどころか、それを上回るほどの見事な移植は、マニアをも唸らせたのである。 このファミコン版『魂斗羅』以降、魂斗羅シリーズは全て家庭用ゲームとしてリリースされていくことになるのだが、最初の家庭用移植として本作でなされた様々なアレンジは、見事ユーザーに受け入れられ、以後の魂斗羅作品にも影響を与えている。つまりファミコン版『魂斗羅』は、シリーズ最初の家庭用作品であると同時に、家庭用魂斗羅の基本を作った作品と言えるだろう。 アーケード版の特徴はしっかり押さえられている まず、アーケード版の魂斗羅と家庭用の魂斗羅では、画面比率が異なる。アーケード版は縦画面で、上下の幅を活かした画面構成が特徴的だったが、家庭用は横画面になっている。ただこの変更は、ゲーム的には良い方向に作用したと言える。なぜならアーケード版は縦画面の横スクロールだったため、常に至近距離から敵弾を撃たれる難しさがあった。だが家庭用で左右の幅が広がったことで、余裕を持って敵弾を避けられるようになり、アーケード版よりずっととっつきやすくなったのだ。 こうした仕様上の違いはいくつかあるものの、アーケード版の特徴はしっかり押さえられている。まず、2人同時プレイ。これは本当に楽しかった。実際、本作について聞いてみれば、誰もが友達と2人同時にビャビャーンと感電したり、2人同時にズキュズッキュウゥゥンと死亡したりした美しい思い出を、楽しそうに話してくれるはずだ。 また、このファミコン版から追加された便利な機能もある。せっかく2人プレイで始めても、途中で片方のプレイヤーが全てアウトになってしまうと興ざめだ。だがそんな時、もう片方にプレイヤー残り数があればAボタンでそれをもらい、続けてプレイすることができたのである。これにより、上級者と初心者が助け合って楽しむことができた。ただ、せっかく残機をくれてやってもあっという間に死にまくり、礼も言わずにシュッとまた盗むような輩が相棒の場合、男の怒りが爆発する地獄のバトルゲームと化したりもしたが。 多彩なアイテムも、アーケード版にあったものは全て登場する。エフェクトも非常に健闘しており、アーケード版に負けない爽快感があるが、残念ながらレーザーガンはやや存在感が薄くなってしまった。ファミコンの表示能力の問題でレーザーの長さが短くなり、同時にその強烈な破壊力も失ってしまったのである。このレーザーガンの弱体化により、ファミコン版ではいっそうスプレッドガンの強さが際立っている。とにかくスプレッドガンさえあれば他はいらない、というほどに強く、「『魂斗羅』と言えばスプレッドガン」という最強武器としてのイメージが定着した。 家庭用ならではの好アレンジ 縦、横、3Dの「3WAYスクロール」を始め、ステージや敵キャラクターといったギミックも、かなりアーケード版に忠実だ。カットされたり差し替えられた部分はほとんどなく、アーケード版にあったギミックはほぼ全て登場する。 だが実際にプレイしてみると、見た目は似ていても、あらゆる面で大幅なアレンジが加えられていることがわかる。そしてそのアレンジの成功こそが、本作を真の名作にしたと言っても過言ではない。 まず、ステージ構成はアーケード版と全く同じなのだが、1つのステージの長さが大きく異なっている。スタートからゴールまでの距離が、アーケード版の倍以上あるのだ。またアーケード版は1周エンドだったが、ファミコン版はループゲームになっており、最終面をクリアすると少しだけ難度の上がった2周目が始まる。このように家庭用ゲームということで、アーケード版より長い時間遊べるようにアレンジされているのである。 ステージが長くなったことでそのマップも、アーケード版の面影を残しつつも、全く別物と言えるほど作り直されている。特に格納庫のステージは、アーケード版にはなかったギミックが多数追加され、ほとんどファミコン版オリジナルのステージと言っていい。 ゲーム全体では、アーケード版との大きな違いとして、ステージの各所に「谷間」、つまり落ちると死ぬ場所が存在する点が挙げられる。アクションゲームでは基本的な罠だが、意外なことにアーケード版の2作品には、落下死というものが存在しなかったのだ。これによりアーケード版に比べ、アスレチック性が格段にアップしている。プレイヤーは敵を撃ち、弾をかわすだけでなく、危険な谷間をも飛び越えていかなければならないのだ。 敵キャラもアーケード版とほぼ同じだが、アルゴリズムに若干変更が加えられている。まず、アーケード版に比べると、ザコの挙動にランダム要素が強くなっている。いつ、どこから、何匹出るか、プレイするたびに変化するので、予測がつかないのだ。そのため、罠や固定ザコはパターンを学習しつつ、ランダムザコには臨機応変に対処していかなければならない。この絶妙のランダム性のおかげで、何度プレイしても飽きない緊張感がある。 一方アーケード版より簡単、と言うより親切になっている部分もある。例えば1面開始直後の爆裂橋は、アーケード版では爆風に当たるといきなり死んでしまったが、ファミコン版では爆風の当たり判定はなくなっている。 このようにギミックそのものはアーケード版を忠実に移植しつつ、アーケード版で簡単だった部分は難しく、アーケード版で難しかった部分は簡単に、といった具合に、随所にバランスの調整が施されている。その結果全体としては、アーケード版よりとっつきやすく、それでいて決して簡単なゲームや違うゲームにはなっていないという、見事な完成度に仕上がっているのだ。 アーケード版に負けないグラフィックとサウンド ファミコン版『魂斗羅』のグラフィックは、ファミコンとしてはまさにトップクラスの美しさだ。だが言うまでもなく、アーケードとファミコンではハードの性能に大きな格差があり、さすがにアーケード版そのままの緻密さというわけには行かない。 例えば、アーケード版のプレイヤーキャラ2人は、ビルが短髪に白いタンクトップ、ランスが長髪に上半身裸と、コマンドーとランボーそっくりに描き分けられていたが、ファミコン版では青と赤の無個性な軍人になってしまい、アーケード版にあった、キャラクターゲームとしてのインパクトが多少薄れてしまった感は否めない。 だがその代わり、アーケード版にはない、ファミコン版だけの演出もいくつか追加されている。最も大きなものが、各ステージの合間に挿入されるデモ・シーンや全体マップだ。どれも短く簡潔なもので、特別な驚きはないが、このファミコン版だけのボーナスによって、ステージとステージの繋がりなど、ゲーム全体のストーリー性がより明確になり、感情移入度を高めてくれる。 また、アーケード版にあった背景の多重スクロールは一切なくなってしまっているが、ここにもそれを補うようなファミコン版だけの演出がある。ジャングル地帯の揺れる木々、ツンドラ地帯の吹きつける吹雪、エイリアン地帯の蠢く壁面といった、背景のアニメーションだ。アーケード版では、点滅するランプや、流れ落ちる滝など、動く背景はほんの一部分しかなかったのだ。 これらの追加演出を実現するために、ファミコン版『魂斗羅』のカセットにはコナミのカスタムチップ「VRC2」が搭載されており、コナミの気合いと高い技術力がうかがえる。ちなみに日本のファミコンの場合、特定のメーカーはこのように自社で独自にカセットを作ることができたが、海外では任天堂以外がカセットを作ることはできなかったため、NES(海外ファミコン)版ではこれらの演出は全てカットされてしまっている。 サウンドに関しても、当然アーケード版のように重厚な音は出ないが、その迫力不足を別の何かでカバーするような、上手なアレンジが加えられていた。例えばBGMは音が軽いぶん、同じ曲でもアーケード版よりテンポを速くしてノリの良さを強調している、といった具合だ。サウンドのコンバートは、丹下桜への楽曲提供でも知られる前沢秀憲(マイケル前沢)氏、後にナツメへ移籍した禎清宏氏が手がけた。 また効果音では、耐久力のある敵に撃ちこんだ時の「チュイン、チュイン」という独特の甲高い音が印象的だ。いかにもファミコンらしい、ウソくさい音だが、これがとにかく気持ちの良い音なのだ。「チュチュチュチュチュチュ、ボドン!」と連続で撃ちこむ快感は、アーケード版以上と言っていいかもしれない。 事実上のシリーズ第1作 些細なことかもしれないが、家庭用ゲームになったことで、取扱説明書、攻略本、雑誌といった資料からゲームのバックグラウンドの設定を知る機会が増え、作品世界をより深く楽しめるようになったのも嬉しいことだ。とは言え、特に詳細な設定があるわけではないし、プレイ中はそんなことを気にせず、ひたすらぶっ殺しまくれば良いゲームなのだが。 それでも、敵キャラクター達の奇抜な名前の数々については、誰もが開いた口が塞がらないだろう。単なるザコ兵を「突槍射撃兵グリーダ」などと呼ぶのは、いくらなんでもはったりが効きすぎではないか? 「兜鬼巨神兵ゴルデア」、「天王創魔心ゴメラモスキング」などという世にも恐ろしい名前を、制作者は一体どうやって思いついたのだろう? それから、当時のファミコンゲームと言えば忘れてはならないのが「裏技」だ。ファミコン版『魂斗羅』にも、アーケード版にはない、いくつかの隠しコマンドが用意されていた。最も有名なのは、おなじみ「上上下下……」のコナミコマンドによる残機30人設定だろう。初心者にとっては練習の大きな助けとなったし、2人同時プレイで長く遊ぶのにも役立った。サウンドセレクトとステージセレクトも、家庭用ならではの嬉しい機能だ。 また最終ボスを撃破後、エンディングで隠しコマンドを入力すると、レッドファルコンからの報復声明が表示される、という衝撃的な裏技もあった。同時期にアーケードで稼動していた続編『スーパー魂斗羅』とリンクさせるかのような、心憎い演出である。 このように当時のコナミは、ファミコンのようにハード性能の劣る家庭用にアーケードゲームを移植する際は、必ずそのパワーダウンを補って余りあるようなアレンジやプラスアルファの要素を追加して、ユーザーを失望させなかった。ファミコン版『魂斗羅』は、その最も成功した例のひとつと言える。本作のプログラマー兼ディレクターを務めた梅崎重治氏は、本作以外にも『沙羅曼蛇』(1987年)、『グラディウスII』(1988年)、そして続編『スーパー魂斗羅』(1990年)など、アーケードの名作をいくつもファミコンへ移植している。そのどれもが、ファミコンとは思えない見事な完成度だ。氏はコナミで『ゴエモン』シリーズを多く手がけた後、2005年に開発会社グッド・フィールを設立した。 ファミコン版『魂斗羅』は、アーケード版のファンを十分に満足させる好移植だった。そして同時にアーケード版を知らない、もしくはプレイしたくてもできなかった数多くのファミコンユーザーを、素晴らしい魂斗羅の世界へ引き込んだ。このファミコン移植で初めて魂斗羅に触れた人も多い。 ファミコン版『魂斗羅』は国内だけでなく海外でも爆発的にヒットし、この作品で魂斗羅は国際的な名作となったのだ。そしてこれ以降魂斗羅はアーケードではなく、家庭用の人気シリーズとして続編を重ねていく。そういう意味ではファミコン版『魂斗羅』が、事実上のシリーズ第1作であると言っても過言ではないだろう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Back Next Main |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||