| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| 難治性とは | ||||||||||||||||||

|

サルコイドーシスにおける難治性という言葉のもつ意味について考えることにしたい。サルコイドーシスの肺病変についてみれば、発症・発見後5〜10年以内に症例の60〜85%は、自然経過例、ステロイド薬投与例を含めて消褪する。このような経過において消褪しない、また消褪の遅れる症例に対して「難治性」という言葉が用いられてきた。わが国における難治性サルコイドーシスに関する、難治化因子に関する研究のほとんどは「難治」をこのような意味でとらえて行われてきたものである。

しかし、10〜20年以上のサルコイドーシスの長期観察例についての知見が増加するとともに、「難治」の意味を改めて考える必要が生じてきている。サルコイドーシス症例の胸部X線所見において、陰影が持続・残存しても、多くの場合、愁訴があるわけではない。とくに、両側肺門リンパ節腫脹像(BHL)の残存例においてはである。また肺野病変例でも線維化病変に進展し、呼吸困難を呈して予後不良の経過をたどる症例よりも、そのまま経過する、あるいは緩解する症例のほうが多い。

肺サルコイドーシスにおける難治化という言葉には肉芽腫病変の持続を意味する「遷延化」と肺の線維化病変形成を意味する「線維化」の2つの言葉が含まれており、したがって、難治化因子には肉芽腫病変の持続に作用する因子(遷延化因子)と、肺の線維化病変形成に作用する因子(線維化因子)の2つの因子が関与していることを明確に意識しなければならない。したがって、病変の長期持続・残存例をただちに「難治性」とよぶことには問題があることが指摘される。

このような意味から、本稿では肺野のサルコイドーシス病変のために明確な呼吸困難を呈した症例を対象として肺サルコイドーシスにおける難治と難治化因子について考えることにしたい。 | ||||||||||||||||||

| 難治性肺サルコイドーシスの実態 | ||||||||||||||||||

|

サルコイドーシスはきわめて経過の長い疾患であるだけに、確実な経過・予後の検討には10〜20年の観察を要することである。欧米においてもこのように長い経過の観察報告はきわめて少ない。わが国でもサルコイドーシスの経過・予後に関する厚生省班を中心とするいくつかの報告があるが、胸部X線所見上の経過を論じた報告が主であり、呼吸困難などの日常生活に支障をきたす症状、また死亡状況を中心課題とした予後に関する検討報告ではない。また、経過観察も5年程度である。

このような理由から、1963〜1994年までの32年間における自験症786例の成績を中心に、肺サルコイドーシスの経過・予後、明確な呼吸困難の出現状況、転帰から難治性肺サルコイドーシスの実態について述べることとする。 | ||||||||||||||||||

| 1.胸部X線所見(病変残存率)の推移 | ||||||||||||||||||

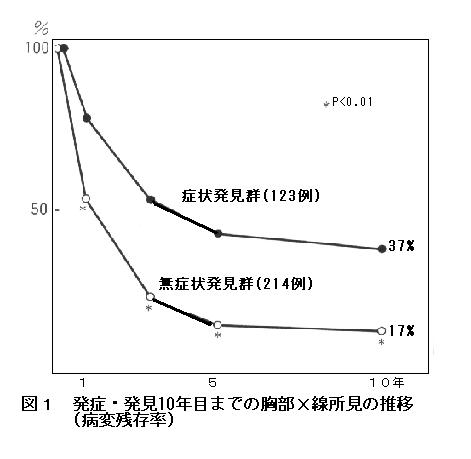

発症・発見後10年以上経過を観察したサルコイドーシス337例の胸部X線所見の推移(病変残存率)を無症状発見群(214例)、症状発見群(123例)に分けて検討した成績を図1に示した。

多くの症例においては比較的急速に胸部X線写真上の異常所見の消失が認められ、10年目に病変残存のみられたのは無症状発見群、症状発見群、ともに胸部X線異常陰影の消失はほとんどの場合5年目までに認められ、以後の消失はきわめて少ないことである。とくに、無症状発見群においてはより明確な事実である。

しかし、10年目に肺病変が胸部X線所見上残存していても無症状で、BHLのみの残存している症例も多く、明確な呼吸困難を呈していた症例は、残存82例のうち18例(22%)のみであった。遷延化症例のすべてが線維化症例に進展するわけではない。 | ||||||||||||||||||

| 2.線維化症例−−−呼吸困難症状を呈した肺サルコイドーシスの臨床経過 | ||||||||||||||||||

|

明確な呼吸困難症状を呈した自験肺サルコイドーシス18例の臨床経過を表1に示した。自験786例に対する頻度からみれば2.2%の低い頻度である。しかし、後述するように発症・発見後呼吸困難を呈するまでに至る期間が最長19年という症例があることを考えて20年以上経過を観察した症例のなかでの頻度を考えると18/193(9.3%)となる。しかし、この数値は検診による無症状発見症例を含めての成績であり、症状発見群の10年目胸部X線上の異常陰影残存率が無症状発見群の2.17倍であることを考えると、無症状発見群では6%、症状発見群では12%程度の症例が線維化により呼吸困難を呈するまでに進展する症例ではないかと考えられる。

表1 呼吸困難を呈したサルコイドーシス18例の臨床経過

発症・発見から呼吸困難出現までの期間をみると、不詳の2例を除き、2例は呼吸困難が発見動機となっており、1例は健康診断による発見時、

呼吸困難が認められていたが、他の13例は発見後、平均11.5(4〜19)年目に呼吸困難が出現していた。

呼吸困難を呈した18例のうち、7例は死亡している。直接死因は、線維化病変による呼吸不全、肺感染症、肺癌を含め多様であった。死亡例

の発症・発見から死亡までの期間をみると平均18(6〜27)年、また呼吸困難出現から死亡までの期間でも平均9.4(2〜16)年と長期であった。

生存例17例中の発症・発見からの観察期間をみると14.1(3〜29)年、また呼吸困難出現からの観察期間でも平均4.5(3〜10)年と長期であった。

| ||||||||||||||||||

| 肺サルコイドーシスの難治化因子 | ||||||||||||||||||

|

1.肉芽腫病変の持続に作用する遷延化因子

発症・発見後10年以上経過を観察したサルコイドーシス症例の胸部X線所見における病変残存状況(図1)から考えてみたい。

病変残存群と消失群を比較検討した成績では無症状発見群、症状発見群、いずれにも共通した予後不良因子として、①発症・

発見時高年齢である、②ステロイド薬投与例が多い、ことがあげられている。高年齢は遷延化因子として意識されねばならない

ことでふる。また、残存群を縮小残存、不変残存、進展残存の3群に分けて検討した成績では、3群間においては有意の差異は

認められなかった。このことは、10年間の経過を通じて病変の維持される3群間においては共通の機序、遷延化因子が存在

することを示唆している。加えて線維化にかかわる因子や病変の収束にかかわる因子を遷延化症例から見出すことの難しさが

示されている。

血清ACE高値、気管支肺胞洗浄液中のリンパ球%の増加、CD4+/CD8+高値などはサルコイドーシスの活動性の指標にはなるが、

予後の指標となるものではない。現在までに確実な予後の指標となるマーカーは報告されていない。慢性炎症性肺疾患である

サルコイドーシスにおいて、肺マクロファージの産生する起炎性サイトカインであるIL-1βに対してIL-1レセプターアンタゴニスト

(IL-1ra)が抑制的に作用することが知られているが、IL-1ra/IL-1β比とサルコイドーシスの胸部X線所見、血清ACE値の

3〜4年後経過との関連性を前向きに検討した。結果は表2に示したように、比の高い症例では胸部X線所見の改善、血清ACE値

の低下がみられるという点で関連性が認められている。肺マクロファージの産生するIL-1ra/IL-1β比は予後の指標のひとつ

である。遷延化因子を探る指標になりうる可能性がある。しかし、慢性化症例においてはこの関連性は成立せず、慢性症例の

予後の指標、線維化因子の検索はこれからの課題である。 表2 IL-1ra/IL-1βと臨床経過

2.線維化因子−−肺の線維化病変形成に作用する因子

"同じように肺病変が存在していても肺の線維化病変に進展する症例と進展しない症例はどこに違いがあるのか"は

サルコイドーシスの予後をめぐる臨床上最大である。臨床的にせよ、in vitroでの因子にせよ、指標の検出が必要である。

呼吸困難症状を呈した肺サルコイドーシス18例の成績でみるかぎり、

①病変部位:

②呼吸困難出現例の発症・発見時所見:

a.発見時、すべての症例はなんらかの症状を有していた。2例は健康診断が発見動機であったが、発見時、咳あるいは咳・呼吸

困難の症状を有していた。

b.肺外病変は、1例を除き6例(86%)に認められた。

c.ツベルクリン反応は5/6(84%)において陰性であった。血清ACEは全例(4例)において高値を示していた。しかしγグロブリン

高値を示したのは、症例の3/7(78%)であった。

などであり、これらの事項は難治化因子である可能性はあるが、対照をおいた検討成績ではないので断定することはできない。また、

必要な観察期間となると自験成績においては検討に必要な症例数の不足のために確実なことではない。

早期の呼吸困難進展例(症例16)においては妊娠・分娩の関与が指摘されるが、サルコイドーシス症例には妊娠可能年齢の女性が

多く、サルコイドーシス罹病中に妊娠する例もふつうにみられることを考えると、確実に妊娠・分娩が予後不良因子・難治化因子

といえるわけではない。 3.ステロイド薬の肺サルコイドーシスの経過に及ぼす影響

ステロイド薬はサルコイドーシスにおいてある程度の有効性が確認されている薬剤である。しかし、その適応、投与量、投与期間

についてはさまざまの議論のあるところである。現在までの見解ではステロイド薬は一時的には有効である。しかし、長期的には、

病変の遷延化、悪化を招く危険性が大きい。ステロイド薬は症状および機能障害を呈する症例に対症的に用いるべき薬剤であると

理解されている。

自験成績においても無症状・20歳代発見・肺外病変なし群においてステロイド薬投与群と非投与群を比較検討した成績では、

ステロイド薬は明らかに胸部X線上の病変残存率を高め、予後不良例の出現をきたしたという所見を得ている。しかし、この自験

成績は限定した症例における成績であり、ただちにステロイド薬投与は難治化因子というわけではない。

| ||||||||||||||||||

| おわりに | ||||||||||||||||||

|

肺サルコイドーシスにおける10〜20年以上の長期観察例についての知見が増加するとともに、肺病変の消褪しないことがただちに線維化

病変に進展することではないことが知られてきた。このことはサルコイドーシスにおける"難治"ということを肺病変が持続・残存する

"遷延化"と、さらに肺の線維化病変形成に進展する"線維化"ということの2つに分けて考えなければならないことを示している。

本稿においては明らかな呼吸困難を呈した自験サルコイドーシス18例の病像・臨床経過から、この問題についての考察を試みた。

高年齢、多臓器病変、無症状例においては、ステロイド薬の投与、また肺マクロファージの産生するIL-1ra/IL-1β比などは

肺病変の遷延化に関与する因子"遷延化因子"を構成するものであることは示されたが、線維化因子に関してはまったくの不明の

状況であり、今後の検討の期待されるところである。

しかし、確実な肺サルコイドーシスの難治化因子の検索は長期観察例の集積に待たねばならない。この点において、わが国は

世界でもっとも有利な状況にある。その理由をあげておきたい。

①わが国は比較的狭い地域に多くの人口が集積しているので、多くの患者を管理するのに有利である。

②ヨーロッパのような医療公営システムと異なり、患者は医師を選ぶことができる。逆に、医師自身の努力によって

研究対象の患者を集めることができる。

③健康保険の普及により患者負担が少ないので、長期間にわたる追跡が比較的容易である。

今後のわが国における長期観察例の集積とそのなかからの線維化因子を主とする難治化因子の解明を期待したい

ところである。

| ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||