時間の経過とともに記憶は風化し、印象は薄れゆくもの。ましてや日本全国漫遊の士、筆者にとって住めば都の風土適応性の高さがその流れを加速させること疑いなし。よってたとえ誤解と偏見に満ちたものであれ、その場その時の偽らざる感想をここにつづり、記録を留めることにいささかなりとも意義を感じる所存。

まあ、2ヶ月もたてば『何を言ってたんだか』と苦笑をうかべるようなことになるのでしょうが・・・

| 随分放置したままだったこのカテゴリー。 最後の更新が2007年11月04日!? 右目白内障の手術をきっかけに糖質制限を始めたのが2008年9月からだから、それ以前の暴飲暴食時代の記録だ。なんとも感慨深い。 何度も来阪していたが、旅人と生活者の視点は違う。来阪して住み暮らし、目新しい日常を得てかなり浮かれていたのは間違いない。そして慣れが生まれる。そんな変化でこのカテゴリーが錆びついちゃったのだろう。 今回は久しぶりの更新。 温暖化の影響か、冬季における京都の積雪は珍しい。 昨夜来、日本全体を覆った今季最強の寒波の影響で京都は大雪となった(by阪急の車内アナウンス)。 雪の京都。 魅力的なモチーフだ。 しかし、既述のとおり、そもそも積雪が珍しい。よしんば雪が積もったとしても、会社がオフでなければ京都には行けない。 今日がまさにその千載一遇のチャンスである。前回2014年1月に雪の清水寺を撮って以来のチャンス。 いそいそと阪急で京都に向かった。 昼飯前にとりあえず嵐山に向かう。雪の渡月橋が待っている。 桂で嵐山線に乗り換えてわずか3駅。終着駅嵐 |

山に降り立つ。 河川敷の公園は雪に包まれている。一面の銀世界。こりゃ鳥目になるわ。 幼子が、雪布団に身を投げ出しケラケラと笑っている。微笑ましいなあ。 渡月橋を渡る。 対岸でなければ、山と橋をファインダーに収められない。 橋は「左側通行」と書いてあるが、それを守る人は少ない。 なかなかの降雪だったが、橋を渡り終わる頃には雲が切れて微かな陽光が差し込み始めた。 いい画が撮れた。 ランチを四条のビストロで過ごして、覚悟を決めて金閣寺へ。 恐らく考えることは皆、一緒のはず。雪と言えば金閣寺でしょう。 折悪しくこの日は、第35回全国都道府県対抗女子駅伝で交通規制がかけられる時間帯がある。金閣寺に向かう西大路も往路と復路で規制がかかる。そのスキ間をぬってタクシーで向かう。 近づくと車が進まない。 (やっぱ、皆、集まってくんだわ) 車を捨てて寺に向かう。 金閣寺の受付は総門の先百mほどにあるはずだが、その総門の前にすでに百mほどの行列ができていた。覚悟の前だから、並ぶ。 そして目的をかなえた。 |

| 運動不足を解消しなければならない。 意を決した筆者は淀屋橋(よどやばし)から京阪電車に乗りこんだ。 樟葉(くずは)で特急を降り、接続の各駅停車に乗り換える。車内は競馬新聞に顔をうずめる男達に占拠されている。競馬場のある淀(よど)へ向う熱い男達の群れである。 筆者はその一駅手前の八幡市(やわたし)駅で電車を降りた。 駅前にケーブルカーの駅がある。 ケーブルカーを利用して5分で男山山上駅に到着。 ここには日本三大八幡社のひとつ、徳川家光が建立した豪華絢爛な社殿を擁する石清水八幡宮がある。11月15日の七五三の日に先駆けて連休の参拝客をあてこんだ受け入れ態勢が整っていた。 猪さんと鼠クンの着ぐるみが2体スタンバっている。 紅葉の名所らしいが季節的にまだ早い。関西の紅葉は今月下旬まで待たねばなるまい。 下山は徒歩で石段をゆるりと降りた。たいした距離でもないのだが膝がかくんかくんと笑い出すのをとめることができない。 駅前の観光案内所でレンタサイクルの貸し出しを受ける。 保証金の千円を納めてママチャリナンバー30号にまたがった筆者。自転車でGO!である。 八幡市は桂川、宇治川、木津川が伏見の淀のあたりで合流し淀川となる、そのポイントの木津川ぞいのやや上流にあたる。桂川と木津川の河川敷を走るサイクリングコースの中間点がこの界隈なのだ。 サイクリングコースの正式名称は「府道京都八幡木津自転車道線」。 嵐山の渡月橋右岸を基点に木津川泉大橋 |

左岸まで総延長45.0キロの堂々たる自転車専用道である。チャリンコ不毛地帯の豊中に住む筆者にとっては羨ましい限りの設備だ。 今日はこのサイクリングコースを走る。 八幡市駅のそば、御幸橋からこぎ始め、約5キロの地点に上津屋橋が現れた。通称「流れ橋」。 時代劇のロケーションのメッカである。残念ながら水が枯れはて風情は8割減だ。チャリを停め、日本最長の木造橋を徒歩で往還した。 さらに上流にチャリを進める。京田辺市の先にかかる山城大橋まで約8キロ。コース上はビスタチオの殻のようなメットと気後れ必定のスパッツに身を包んだバイカーたちが颯爽とペダルをこいでいる。ママチャリにまたがり駅前のタバコ屋にタバコを買いに行くオヤジのような姿をしているのは筆者だけである。京都府民はバイカーな奴等だったのだ。 山城大橋を若干オーバーランして引き返すことにした。 往復で約30キロ程度。チャリを帰すと保証金の千円が返ってきた。 5月に罹患した帯状疱疹の引き金となった大山崎行以来のまとまったチャリ行である。つまり6ヶ月ぶり。 半年に一度のチャリでは心底いかん。どげんかせんといかん。 京阪で終点「出町柳」の手前「三条」で京阪大津線乗り入れの地下鉄に乗り換え、終点「浜大津」に行く。琵琶湖の南端部、滋賀の殷賑「大津」の浜を眺め、帰路についた。 時間があと1時間半遅ければ、祇園のVespaでカクテルを浴びたのだが、残念である。 |

| 知らないところでこんなことが。 そんな体験をしてきた。 知られざるNBA競技会の世界。 (NBA?全米プロバスケットボール協会?)と思った方、それは正解ではあるが、このNBAは、そのNBAではない。 「NBA。日本バーテンダー協会」の略称である。 余談だが「日本ビリヤード協会」の略称でもある。 2月18日、東京マラソンが首都東京を興奮の坩堝に巻き込んでいた小雨交じりの1日、大阪の三井アーバンホテル大阪ベイタワーでは、第34回全国バーテンダー技能競技・関西地区本部代表選考会が行われていた。 予選を勝ち抜いてきた13名のいずれ劣らぬ一流バーテンダーがその腕を競い合う。優勝者と準優勝者は5月に行われる全国大会に出場し、日本一の座を争うのである。 昨年は8年連続で関東地区本部に日本一の座を奪われていた関西がついに雪辱を果たし、関東の9連覇を阻止した記念すべき年であった。大阪北支部の小西広高氏が総合優勝を飾ったのである。盛り上がっているぞ!関西地区本部! バーテンダー技能競技は、3部門の技能を競い合う。「フルーツ部門」「課題カクテル |

部門」「創作カクテル部門」である。 「フルーツ部門」は、リンゴ・オレンジ・キウイを各1個、パイナップル縦割り1/4個を10分以内にカットし、規定の丸皿に盛り付ける競技だ。 「課題カクテル部門」は指定されたカクテルをメジャーを使わず、5杯分を5分以内に作り上げる競技である。今日は、「マティーニ」が指定されている。 「創作カクテル部門」はオリジナルカクテルを5種類までの材料を使用して5杯分を6分以内に作り上げる。観客は出品されたオリジナルカクテルを後で呑むことが出来るとのこと。(そうこなくっちゃ) カクテルの作成にはNBA賛助会(要するに原材料の卸元。酒類販売会社)の提供する商品しか使えない。 フルーツ部門は非公開競技である。会場に開場の30分前には入場した筆者であったが、すでに13名の出場選手のカット済みフルーツが展示されていた。盛り付けやカッティングが立体的に見えるとか、りんごの皮のカットが精巧だとか、それぞれが食べやすそうだとかいろいろな見方はあるのだろうが、一言で言えば「食いてぇ!」のである。しかし観客はその作品を見るだけである。拷問のような競技会である。 |

このフルーツ盛りを見て君は食べたくはならないか!ならないか?!

このフルーツ盛りを見て君は食べたくはならないか!ならないか?!

| いよいよ公開競技が開始される。いつのまにか会場には観客があふれかえっている。その数500名強。司会の求めに応じて初体験を表明した観客は1/3だった。無論筆者も初体験である。 観客はパイプ椅子に座る。正面の壇上には2つのテーブルが用意されている。2人1組ずつ、課題カクテルに挑戦するのである。13名の出場者だから、7ターン行われるということだ。 一般のスポーツとこの種の競技会の違いはここにある。観客は同じような作業を7回見つづけねばならない。筆者の経験ではこの競技会は社交ダンスの競技会と酷似している。社交ダンスの方が辛いかな。なにせ5種目の競技(例えば、モダンならばワルツ・タンゴ・クイックステップ・スローフォクストロット・ウィンナーワルツ)に100組のカップルが参加すれば、1曲につきフロアーには10組程度しか出られない(フロアはそれでいっぱいだ)から、ひとつの種目だけで10回は見なければならない。それが4種目(ウインナーワルツは実は決勝時のみ)あるのだ。観客は40回踊りを見ることになる。それが1次予選の話で、100組が50組程度に減ったら、また同じ繰り返し。今度は50組が4種目を踊り終わるまで20回見ることになる。3次予選が終わり、決勝がはじまる頃には、基本的にはうんざりすることだけは請合える。バーテンダー技能競技会も基本的にはこれと同じだ。点を取り合う戦のような競技との違いだ。 社交ダンスとの比較をしたが、競技会の持つテイストが同じだ。 妙にきびきびした身ごなし、張り付けたような笑顔、店では絶対にやるはずのないオーバーアクションな動作。商業演劇界では |

劇団四季や宝塚の世界とでも言うか。完全な正面演劇だ。司会が「演技」と表現しているくらいだから不思議ではないのだが。バーテンダーは人に見られる稼業だということか。大会場ではオーバーアクションでなければ見栄えがしない。そう言えば、社交ダンスの出場選手のメイクは間近では見ないほうがいいものなあ。怖いよ。ひくね、まず。 課題カクテル部門は、マティーニである。 氏名を呼ばれ、「はい!」と明朗に返事。きびきびと立ち振る舞い、にこやかに壇上の器具、グラスの配置を調整。準備が終わると1歩下がる。タイムキーパーの「はじめてください」の声に「はい!」と明朗に返事。きびきびと立ち振る舞い、にこやかにマティーニを造り始める。 グラスにアイスを入れ、ステアーして冷やす。 ミキシンググラスにもアイスを入れ、ステアーして冷やす。 グラスから氷を捨て、ミキシンググラスからも氷を捨てる。この動作がまたオーバーである。肘が逆に曲がっているかのように腕をしなわせまっすぐに氷をすて、水を切る。 ジンとベルモットをメジャーを使わずに調合し、ステアーする。5つのショートグラスに出来上がったマティーニを注ぐ。目分量だから、余りも出る。これは規定の量ならばクリアーなので、余ったマティーニを専用のメジャーに注ぎ、規定量のチェックが行われる。 作業を見ているだけで飲みたくなるのは酒を常飲する者として当然の反応である。しかし、飲めない。拷問のような競技会である。 出来上がったカクテルは壇上からウェイトレスがリレーで下ろし、審査員の前に並べられ、審査が始まる。 |

君は飲みたくはならないか!ならないか?!

| 13人のカクテル作成を見たあと、隣の会場に展開された協賛企業のブースで酒の試飲をする。シェリーやシャンパン、スコッチ、ブランデー、ビールを小さなプラカップに注いでもらい、ぐびぐびと試飲。ハモンセラーノの試食もできるので、これをつまみ代わりに。それでもつまみ不足となるので、かねてより鞄に仕込んであるチーズやミントチョコ、ウェハースを取り出し、試飲を続ける。至福である。 いつのまにか創作カクテル部門の競技が始まっていた。今回のテーマは食後のデザートカクテル。競技後、そのカクテルを試飲できる。とはいえ500名以上の観客がいるのだ。店でのように作成し、飲ませるわけにはいかない。事前に作られたカクテルを2リットルのペットボトルに詰め込み、随時シェークして試飲カップに注いでゆく。何杯か飲んだが、食後ではないので甘くて重いカクテルが多い。 |

競技会後の立食パーティーで、開会の辞の後、45分間の我慢。 教訓。「スピーチは短く」 かつてアカデミー賞の受賞式で「クロコダイル・ダンディ」のポール・ホーガンが言っていた。 「受賞スピーチは三つのGを忘れないことだ。Gracious(上品に)Grateful(感謝を忘れず)Get off(とっとと終わる)」 満喫しきれずに結局、京都へ移動。「Vespa」で飲みまくった。 |

協賛メーカーの試飲ブースと創作カクテルの試飲

協賛メーカーの試飲ブースと創作カクテルの試飲| 筆者は「土間」フェチである。 千葉の山奥に母方の実家があった。 母の兄が当主だった頃、夏休みに何度か泊りがけで遊びに行った記憶がある。 代替わりで今は普通の住宅になってしまったが、当時の家は古かった。茅葺だったかどうかは覚えがないが、台所は土間であった。トイレも離れ。風呂も離れ。 トイレの話はおいておく。 風呂は境界線の曖昧な広い庭(鶏が放し飼いにされ、こっここっこと地面をつついていた)のむこうの掘っ立て小屋の中にあった。サンダルをはいて浸かった記憶があるからゴエモン風呂のようなものだったのだろう。蒸気ぬきのため屋根と壁の間は埋めずに開放されていた。吊り下げられた裸電球の灯に誘われて蛾や羽虫が飛び回る。大きな蜘蛛の巣も湯気に濡れて白く光っていた。 小学校低学年の頃の記憶である。「僕の夏休み」状態だ。 そんな懐かしい記憶が先般、蘇ったのである。筆者の地元、緑地公園内にある「日本民家集落博物館」を訪れたときのことだ。灯台元暗しであった。しばし「三丁目の夕陽」状態にトランスし、幸福感に身を浸した筆者。 大阪市街は緑が少ないと言われている(郊外がすぐそばだからいいんじゃないか)。 そんな大阪市民の憩いの場所として服部緑地公園がある。市営地下鉄御堂筋線で緑地公園まで梅田から13分。緑地公園口から公園までは徒歩5分程度か、直通の通路が設けれている。 |

中央の円形花壇はかなり大きなコロニー感溢れる設計だ。スポーツ施設や軽食レストランなども設置されている。 「日本民家集落博物館」は、公園の北端にある。 長屋門をくぐり園内に入る。広々とした敷地のそこかしこに移築してきた民家が点在している。民家の間を縫う道も田舎の集落と同様、道と周囲の敷地が溶け込み、渾然一体となっている。なだらかな高低差も筆者の田舎観としっかりシンクロして好ましい。 飛騨白川の民家に足を運ぶ。どっしりとした切妻の大屋根、合掌造りの家だ。大家族が一緒に住む飛騨の風習にあわせた大きな造りだ。飛騨では当主夫妻のもと、当主の弟妹も一緒に住む。彼等は通い婚なのだ。夜はそれぞれに生家に帰ってゆく。 室内に足を踏み入れる。板敷きのきしみ、畳の柔らかい感触が足の裏に伝わる。囲炉裏に火がくべられ、立ち上る煙が火天(ひあま)に遮られ、四周にたなびいてゆく。火天は天上に火の粉が飛ぶのを防ぐために囲炉裏の上に設けられた防火板装置だ。 この家は移築したのが50年前、建てられたのがそれからさらに150年前と言う。200年の歴史をもった家である。 敷地内をめぐり、摂津能勢の民家、奄美大島の高倉、信濃秋山の民家、日向椎葉の民家、大和十津川の民家、越前敦賀の民家、北河内の茶室、南部の曲家、小豆島の農村歌舞伎舞台などを見て回る。 |

|

|||||||||||

| 上 画像左から飛騨白川郷の家・摂津能勢の民家・奄美大島の高倉 下 信濃秋山の民家・大和十津川の民家・越前敦賀の民家 |

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

| 画像 左から北河内の茶室、南部の曲家・日向椎葉の民家 | |||||||||||

戻る 戻る |

|||||||||||

| 2007年1月28日 | |||||||||||

|

|||||||||||

「大文字」の大の字右の足の火床

「大文字」の大の字右の足の火床 | 銀閣寺に立ち寄る。日本最古の書院造り、池泉回遊式庭園は箱庭のようだ。先般、彦根の玄宮園を見てしまっただけに、規模から生まれる奥行きの深さ感には一歩を譲らねばなるまい。しかし、狭い敷地内の高低差を利用した重箱のような構造を筆者はけっこう好きである。 銀閣寺の手前から「哲学の道」が南にむかっている。その距離約2キロ、琵琶湖疎水に添うように続く。春には桜の見所となる。「哲学の道」に踏みこんだ途端、歩が緩む。目的のない足取りだった。ゆるゆるとした足取りだ。人が筆者を追い抜いてゆく。 不意に頬に冷たい水滴があたる。空を見上げても雲は全天の10%にも満たない。そのどの雲から落ちてくるのか、数滴の雨粒がふわふわと漂うように舞っている。日照雨(そばえ)は筆者の旅を彩るマストアイテムだ。 「哲学の道」沿いに法然上人の旧跡「法然院」がある。楓の参道、茅葺の苔むした山門、白砂の砂盛りが有名らしい。谷崎潤一郎の墓も眠る。 途中、西に寄り道すれば黒谷金戒光明寺がある。幕末の会津藩本陣が据えられた寺だ。以前訪れたことがあるので今日はパス。 「哲学の道」終点の若王子神社そばに永観堂 |

がある。上部が円形、下部が方形の多宝塔を山の中腹に据え、臥龍廊が山の斜面を這う。「もみじの永観堂」で名が知られる。東山を背景にいくつかの伽藍が配され、ここも多重の箱庭のような面白さがある。天の配剤か。東山の上空に低く白昼の月が白々と浮かぶ。 永観堂を離れ、さらに南下すると「南禅寺」だ。三門は絶景かなの巨大構築物。以前畏友Iを連れてきたが、今日は大文字山からの眺望が双眸に残っている。登るまでもあるまい。この近辺には湯豆腐の「奥丹」がある。しかし、2月いっぱいは老朽化した建物の改修工事で休業中だ。(清水寺店に行くしかあるまい)湯豆腐では「純正」も有名だ。 南禅寺から南は青蓮院、知恩院、八坂神社、丸山公園、高台寺、二年坂、三年坂(産寧坂)、清水寺などの東山中央スポットである。今日はこのエリアは避ける。 南禅寺から西に向かい、平安神宮の鳥居の前を通り過ぎ、東大路通りに出る。南下して祇園前に至り、Barヴェスパで乾いた喉に冷涼なカクテルを注ぎ込むのである。 万歩計は28,589歩を記録した。歩き回ったのは12時から17時まで。後日、足がぱんぱんになったことは言うまでもない。 |

| ●京阪の車窓から | |||||

|

|||||

そして蕎麦を頼んでいただきたい。

びっくりするよ。

こんなに不味い蕎麦には滅多にお目にかかれないはず。

あまりの不味さに3回も行ってしまった。癖になる不味さ、麻薬のような不味さだ。

筆者は今までこのHPで不味い話を書いたことはない(と思う)。

昭和30年台半ばに生まれた筆者の世代は、まだ微妙に「貧しさ」が現役であった時代を体験している。無論、現代と比較としての「貧」である。世間はまだ物質的豊かさを体感しえず、市井の多くはいまだ「我慢」という徳目を共有していたと思われる時代である。だから、男子は厨房に入らずであるし(入り浸っているけど)、武士は食わねど高楊枝であるし(泣き喚くけど)食い物の旨い不味いを口にするなかれなのである(喚き散らしているけど)。

それは「不味い」と他者を非難するは安易であり、美しくないとの意識からの所作である。しかし、この不味さは記録にとどめておかずにはいられない。

立ち食い蕎麦だからね、何をもって不味いとするか、香りなんてどうでもいいのである。蕎麦の湯で加減だな。ここの蕎麦は「モソモソ」この一語につきる。

肉そばを頼んだのだがつゆはしかたがない。うどんと同じお出汁を使うからね。関東の、無神経を煮しめたような黒〜いつゆじゃないんでパンチにかけるきらいはあるが問題はそのつゆにたっぷりと身を浸している蕎麦の方にこそある。もうすっかり延びきってしまって、ああた、延びきった蕎麦の標本を作るとしたら絶対これっていうぐらいすっごいモソモソ。超絶モソモソ蕎麦である。

悪いときには悪いことが重なるもんで、大盛りを頼んじゃった。蕎麦屋の大盛りなんてたいした量じゃないのが普通だが、この店は違う。本当の大盛り。頼んでもいないのに嫌がらせのように量が多い(あ、頼んでいるのか)。大量のモソモソした蕎麦をモソモソと食べさせられるのである。

暖かいそば(こっちでは汁蕎麦言いますな)がいけなかったのかと、次にざるそばを頼んだ、大盛りで。

ざるそばなのにでかい丼に大量の蕎麦が盛られて出てきた姿を見た日にゃあ、期待よりは絶望が先に立つ。この店は予想を裏切らない。蕎麦が、ああた、もうすっかり延びきってしまって、すっごいモソモソ・・・冷たいのに!

3回目はわかめ蕎麦である。こうなると投身自殺みたいなもんだ。なんだろう、地縛霊でもいるのかしら。

魅入られたように大盛りを頼んでしまった。きっと嫌がらせのように大量のモソモソした蕎麦が出てくるんだろうなと思っていたら、当たり。ああた、もうすっかり延びきってしまってすっごいモソモソした大量の蕎麦が・・・

貴方も一度東梅田の一角、「H急そば」に来てください。蕎麦なら何でもいいので食べてみてください。貴方は二度と帰れなくなりますよぉおぅ。

| ●鞍馬行 | |||||

|

|||||

| 「行こまい、行こまい、貴船に行こまい。ついでに川床で昼飯を食おまい」 なぜか名古屋弁で勇む筆者。 汗をぬぐいながら、鞍馬山中踏破を続けることにした。 足元はかなりおぼつかない。石段が少なくなり、木の根がはびこる。山中のこととて昨日までの雨が乾く暇もなく地面がぬかるんでいる。人の手があまり入っていない。道が下り坂になった。急勾配だ。ガックンガックン膝に負担がかかる。嫌な予感である。奥の院魔王殿を過ぎると道はさらに険悪となる。しかし、貴船にむかうのだ。川床に行くのだ。川のせせらぎが足元から聞こえ始めた。 鞍馬寺西門に辿り着き、寺域を抜けた。 目の前に貴船神社がある。貴船川ぞいには宿や料亭が建ち並んでいる。 貴船神社の御神水を飲む。ルルドの泉にタメを張る水だそうだ。山歩きで渇した喉に冷涼な湧き水が吸い込まれてゆく。素直に旨いね。300円でボトルを売っている。これに |

入れて持ちかえれるということか。今度、米でも炊いてみるかな。 湧き水の石垣にタゴカエルが生息し、クワクワ鳴いている。なにかしらかわいい感じである。 川床選びは2軒目で落着。予約なしでも正午前、11時の今なら飛び込み可能のようだ。だが、「ひとりで」と言って断られた店もあった。 水際のかぶりつきの席につく。昨日までの雨のせいか、水量がすごい。2段落ちの渓流の跳ね上げる水しぶきがたまに床を越え膝を冷たく濡らすことがある。とにかく涼しいのだ。けっこう愉しいぞ。 貴船は川床(かわどこ)と呼ぶが鴨川は川床(かわゆか)である。 満喫して帰路につく。叡電貴船口駅までは2キロ、約30分の距離だが、幸い発車直前のバスに乗り込むことができた。膝がガクガクと笑っているのだ。もう大爆笑状態。バスで日和ることをお許しいただきたい。 |

全40問。さっそくチャレンジした。

結果は19点。

とほほである。

悔しいのである。

あわよくば・・・などとスケベ心をおこしてスタッフにやらせてみた。

鉄マニアのF、茨木在住の大阪人の見本のような男である。流石に勝てん。29点。

岡山出身だけど、京阪に長いY、流石じゃ。27点。

Fと並ぶ鉄マニア、歴史オタでもあるN、やっぱ負けた26点。

枚方在住のT。Fとは別の意味で大阪人代表(夫婦善哉の春吉みたいな極楽とんぼなのである)こいつになら勝てるかもしれんと思ったが負けた。22点。

やっぱ、まだまだである。精進せにゃあならん。って何によ。

大阪検定は下記でお試しを。

http://www.tv-osaka.co.jp/yososama/0503kentei/index.html

JR三宮東口の山側、駅の対面にある小さな丼屋である。

名前の通り、珍しい丼を出す。

カツ牛。550円

牛丼半分にカツが載っている。卵でとじてはいないのでカツ丼ではない。

さんま蒲焼丼500円、ソースかつ丼500円、豚ロース丼500円 エスニックチキンかつ丼500円。

角煮丼は650円だ。

皆が筆者に勧める。もちろん飲んだ。

140円。流石に安い。店はもちろん「元祖」と言い切っている。

阪急の自動走路の前、HEP FIVEに出るあたりにもジューススタンドがある。筆者はここの「ピーチアップル」200円をこよなく愛している。

新大阪駅、新幹線構内にもある。ここのミックスジュースは150円。

筆者は家でもミックスジュースを作ってる。

多少痛んだ果物を、砕いて混ぜて牛乳とあわせちゃえば大丈夫やろってところだと思う。成り立ちは。でも、いけるんである。

考えてみれば、4年前、来阪時に大川端から大阪城の桜をチャリで見回って以来、じっくり桜と向き合ったことがなかった。

今年は、桜を見に行こう。 画像中心の中継はこちら

| 長堀(跡)から船場 長堀以北から北の土佐堀川までが「船場(せんば)」エリアである。長堀の周辺、南船場から北上をする。街の景観がいつの間にか変化している。先ほどまでの猥雑とも言える雑然さが無くなってしまった。品の良さを伺わせる瀟洒なビルと店が立ち並ぶ。 丸紅や伊藤忠など「糸偏」出身の商社は、船場の発祥である しばらく歩くと、中央大通りに交錯する。「船場センタービル」という巨大雑居ビルが東西に10連建ち並んでいる。巨大で奥深いビル群だ。地下鉄「堺筋線」「御堂筋線」「中央線」の「本町」「堺筋本町」駅などが地下で直結する。 道修町(どしょうまち)と適塾 やがて「道修町(どしょうまち)」だ。江戸時代の薬問屋が集積した街区である。シオノギ、田辺、タケダなどの発祥の地だ。 北上を続ける。もうすぐ難波橋がかかる「土佐堀川」「堂島川」の2川に挟まれた中ノ島である。 土佐堀川の南側、川を渡る手前が北浜である。証券街、金融街だ。この間まで三越があったが昨年末2005年に撤退してしまった。 この北浜で「堺筋」を左折して「御堂筋」方面に向かう。北浜2丁目に向かい、歩いていると途中、「適塾」跡がある。 「適塾」、緒方洪庵が開いた幕末の蘭学塾である。大村益次郎、長与専斎、福沢諭吉、大鳥圭介、橋本佐内など、幕末、明治を彩る俊英を多数輩出した。 主宰、緒方洪庵は、江戸からの招聘をうけ、嫌々ながら江戸に向かう。町人の町、大阪の自由を愛した洪庵は江戸の格式ばった武家 |

風儀を嫌い、何としても大阪を離れたくなかったようだが、万やむなく江戸に下向する。そして江戸の地で健康を害し、没した。筆者は洪庵とその弟子大村益次郎が好きなため「適塾」には思い入れがある。 お初天神、そして梅田 「適塾」を離れ、「淀屋橋」にて土佐堀川を渡って中ノ島に入る。半身の魚のように細いこの中洲をすぐに渡り終え、「大江橋」で堂島川を渡る。ここを越えれば、すぐに梅田新道である。通称「梅新(うめしん)」。梅新南から西に進入すれば、「北新地」に入城だ。ご存知、梅田の社交場、ピンからキリまでのクラブ、バー、飲食店が立ち並ぶ、梅田の銀座である。 しかし、筆者は東側の辻から北上する。 「露天神」、通称「お初天神」がある。近松門左衛門によって実話をベースに戯作された「曽根崎心中」の舞台である。 この界隈も、細い路地内に小さな店が立ち並ぶ、なかなかにいい風情の町だ。ゆずを練りこんだ「夕霧蕎麦」を出す「瓢亭(ひさごてい)」、店内に入った瞬間に昭和が匂い立つ老夫婦で賄う「CCクラブなかむら」など筆者の愛する店舗がひっそりと佇んでいる。京都の老舗バー「サンボア」の梅田北店もこのエリアにある。 お初天神通り商店街を上り詰めれば、阪急梅田駅のそばに出る。大阪縦走散歩の「あがり」である。寄り道をしたので2時間強の所要時間だが、実際は距離にして8キロ 程度、地下鉄駅で6駅(電車の所要時間15分程度)なのである。大阪の繁華街はこの間に存在する。人の集まる場として実に適正な規模ではないか。 |

| 天王寺発 天王寺駅を起点に梅田への北上を開始した筆者。 徒歩10分程度で最初に現れるのが「四天王寺」である。大阪の二大古刹と呼ばれているのが四天王寺と太融寺。北の太融寺、南の四天王寺と称されている。 筆者の梅田オフィスの横に太融寺がある。当然幾度となく訪れているわけで、今日、四天王寺を訪れ、在阪4年にしてやっと大阪2大寺院を消費したことになる。 新世界、ジャンジャン横丁 四天王寺を出ると、西南方向に通天閣が見える。 キタとミナミのビル街ではおそらく埋没してしまうであろう100メートル強のロシア製軍艦のような灰色の鉄塔も、このエリアでは他に比肩する建造物のないまさにランドマークタワーである。ちなみに、東京タワーと通天閣の設計者は同一人である。早稲田大学の教授だ。 通天閣の袂にはジャンジャン横丁がある。串カツの「八重勝」ホルモンうどんの「丸徳食堂」など筆者の愛する個性派店舗がひしめき合う一画だ。通称「新世界」。一昔前は剣呑な土地だったらしいが、ずいぶん変わった。もっともあまりきれいな格好をして歩かない方が良い。 西方向だが、心なし南に戻り、天王寺公 |

園を横切り、新世界へ向かう。ジャンジャン横丁を覗き、通天閣の下を潜り、通天閣商店街を抜ければ、恵比寿町から日本橋にむかう「堺筋」に出る。梅田に通じる「御堂筋」はさらに1本西寄りだ。しかし、今はかまわずに北上する。 日本橋から難波、黒門市場 日本橋は「にっぽんばし」と読む。大阪の電気街である。この商店街は昔の秋葉原に似ている。かなり長い商店街だ。 日本橋商店街が途切れるころには左手(西寄り)に難波駅前の高島屋などのビル群が見え隠れし始める。そのまま直進すると、右手に「黒門市場」が現れる。再びここで寄り道だ。 「黒門市場」はその内外に「太政(ふとまさ)」「浜藤(はまとう)」などふぐの老舗を擁する。魚屋の掛け声もいさましい。生活に密着した市場である。 国立文楽劇場のある「千日前通り」を渡り、しばらく直進すると「道頓堀川」だ。堀を越えれば「宗右衛門町」の入口が現れる。グリコの看板が頭上に輝く「戎橋(えびすばし通称ひっかけ橋)」は幾本か西寄りになる。 長堀通りにぶつかる。長堀橋は今や跡碑だけの存在である。長堀そのものが地上から姿を消している。 |

| 大阪の繁華街はキタ(梅田)−ミナミ(難波)−天王寺と南北に連なっている。無論、「キタ」が北辺である。現在、この南北ラインは御堂筋に沿って形成されているが、時代を遡るとこの軸線はやや東に寄ることになる。 大阪は上町台地(うえまちだいち)の上に発展の礎を置いた。 旧淀川(大川)端に築かれた大阪城は、上町大地の北端にあたる。史上、それ以前にもこの地には、石山本願寺があり、日本最古の都「難波宮」もまたこの地に造営された。ランドマークたる地はいつの世も誰の目にも明らかなポイントが選ばれるということだろう。 上町大地はこの大阪城を北端にし、南の四天王寺に至るまで微妙な海抜(50メートル弱)で広がっている。大阪城下は台地上が武家、台地下の低地に商家が形成することによって発展した。 南下してきた大川が大阪城の袂で西に向きを変え、西進してしまうため、南北ラインに水を引きこむため東横堀川が引かれ、その南下の途上、長堀や道頓堀で西にむかって大阪湾に注ぎ込む運河が造られた。 商家は掘削された掘割に沿って発展し、船場や宗右衛門町はそれぞれの掘割際に発展する。 この商家の発達した南北のラインに沿って、武家から商人に時代の担い手が変わるとともに都市の南北ラインがずれてきたわけである。さらに戦後の陸上交通の発達が |

水運を中心とした都市形成を変化させ、大動脈たる御堂筋の発展により、現在の南北ラインが確立した。 この変遷は、大阪の走路名が南北ラインは「筋」東西ラインが「通」で呼ばれているため、「筋」の名称により理解がしやすい。当初の主軸、台地上にある大阪城から南の天王寺に至るラインが「上町筋」なのは台地「上」にあったからで、1本西の筋が「谷町筋」と言うのは低地部にあったから「谷」の名称がついたとしか思えない。 「谷町筋」から西にむかい「松屋町(まっちゃまち)筋」「堺筋」「御堂筋」「四ツ橋筋」「なにわ筋」と並んでいる。 筆者はこの日、北の「太融寺」と並ぶ大阪の二大古刹の一寺、南の「四天王寺」を訪れた。聖徳太子が建立した日本最古の仏教官寺である。南北に一直線に配置された伽藍(寺の建造物)が「四天王寺式伽藍配置」としても名高い。 日本一古いと言っても、そこはナニワの寺である。京都に比べてカジュアル、庶民的。街の中にあるためか、駐車場やら、休憩所やら、あまり計画的に練られて設置された風がない。動線に頓着しない設計思想は大阪ならではのものがある。 天王寺駅まで地下鉄で南下。下車後少し北に戻ると四天王寺がある。天王寺駅から北西を見やれば、通天閣がにょきっと立っている。今日はその袂を通って梅田まで徒歩で帰るのだ。 |

左画像は地下鉄御堂筋線天王寺駅 画像中、四天王寺 右端画像が通天閣(JR天王寺のガード上から)

| ●嵐山行 | |||||

|

|||||

「ICOCAで行こか?」といかにもな広告で仲間由紀恵とイコカモノハシのイコちゃんで売り出し認知されている。2003年11月から稼動し、2004年8月にはJR東日本の「Suica」(スイスイカードの略。CMキャラはなぎら健壱とペンギン)と相互利用ができるようになった。もっとも「Suica」は関西では使えない。

「PITAPA」は「スルッとKANSAI」が使える阪急、京阪のICカードである。

今日から、この「ICOCA」と「PITAPA」の相互利用ができる。

結構、便利だ。いいぞ。

| 伏見稲荷には夕刻に出かけよう。 迷宮のように山中をめぐる朱色の千本鳥居を潜り歩くのだ。 神木に囲まれ、現在地の捕捉は難しい。 木々のざわめきが頭上で交錯する。 舞い漂う精霊の哄笑のようだ。 逢魔が刻を思わせる薄暮の中、灯明のかぼそい橙色の光源が赤い鳥居の端にぽつりと浮かんでいる。 きわめて霊的な空間に包まれている実感がある。 異界をさ迷う感覚とでも言えばいいか。 京阪電鉄「東福寺駅」から2駅で「伏見稲荷駅」である。JR奈良線では「東福寺駅」の隣が「稲荷駅」だ。そこに全国の稲荷神社の総本宮「伏見稲荷大社」がある。 東福寺周辺と違い人が多い。1月中旬の今、初詣という人も多いのかもしれない。 駅から伏見稲荷までは縁日の光景が広がっている。露店も多い。店頭には雀の串焼きが並んでいる。一店舗に限らず、そこかしこで売っている。稲の害鳥、スズメを懲らしめているらしい。 伏見稲荷はお稲荷さんの総本山だ。 |

楼門前で何かしら存在感のある2頭の狐に迎えられる。 千本鳥居が立ち並ぶ神域はすぐである。 鳥居には大小さまざまのサイズがある。願がかなった御礼に奉納するらしい。価格体系はどうなっているのだろう。途中、抜かれているところもある。システムがよく分からない。いずれにせよ、年代順に並んでいるわけでもなさそうだ。大正時代の鳥居は石造りである。 奉納者(社)名は鳥居の裏側に奉納日と一緒に刻印されている。 入口にひときわ大きな鳥居が立っている。千本鳥居の一番手にふさわしい佇まいだ。とにかく目立つ。 依頼主の名は、「電通」であった。 流石である。広告の何たるかを知り尽くした技と言ってよかろう。 願いがかない、奉納者が現れるたびに鳥居のトンネルが延伸してゆく。東山三十六峯の最南端、稲荷山中にのびてゆく朱色の鳥居、やはり何かに憑かれたような光景である。やっぱ、狐? |

| 洛南がおすすめである。 東山エリアや蹴上周辺、銀閣寺エリアの華やかさはないが、移動手段がお手軽だ。 地下水の豊富な京都では地下鉄工事が難儀である。地上は寺社仏閣が溢れ、ただでさえ狭い盆地内では鉄道用地確保は困難だ。バスかタクシー、徒歩に頼るのが京都移動の基本となる。住人は自転車を使う。牛車があれば一番だ。 そんな京都市中で洛南は鉄道網が充実している。JR奈良線、京阪、近鉄がひしめきあいながら走り回っている(無論、都市圏の過密ダイヤというほどではないが)。しかも一駅ごとに優良物件が並んでるのである。まずは、東福寺。 京都駅を南下するJR奈良線と四条駅から南下する京阪は、ともに東福寺駅で臨済宗の大本山、東福寺に接している。奈良の東大寺と興福寺から一字づつ頂戴した禅宗の一大寺 |

院である。広大な境内は多くの塔頭(たっちゅう)に囲まれており、一種の宗教都市の観をなしている。 渓流をまたぎ開山堂への歩廊となる「通天橋」は周囲の楓が紅葉の名所として知られている。「通天橋」からの眺めよりも対面の「堰月橋(えんげつきょう)」から「通天橋」を眺める方が本当は宜しい。 三門は日本最古であり、本堂との間に古木「イブキ」が茂っている。開山の年、西暦1300年代に縁起をもつかとも言われる古木はいまなお元気に葉を茂らせている。 1月の中旬、おそらくは京都が最も静かなときである。観光客の姿もほとんどない。「通天橋」の先にある開山堂も古錆びた、いい味を出している。庭園も市松模様、枯山水など名園であろう落ち着きがある。 ここはかなりいいよ。 |

| ●箕面行 | ||

| 箕面 「・・・みのも・・・」 畏友のIが何が可笑しいのかケタケタと笑う。 「違う、み・の・お」 「・・・み・の・も・ですね」 ケタケタケタ。 聞いていない。 もう、いいや。 箕面(みのお)である。 「猿と山、渓流と滝」が待っている、都市のオアシスである。それが大阪の中心、梅田駅から阪急電鉄で30分でついてしまう。宝塚線で石橋乗り換え、箕面線の終点箕面駅まで行けばよい。駅前から滝道と呼ばれる遊歩道が伸びている。 北摂津に居をかまえ、箕面を訪れないわけにはいかない。しかし、灯台下暗し。遠場に輝きあり。近隣の1〜2時間圏にばかり目がゆき、足元をおろそかにしていた。 時、おりしもオン・オフのスイッチが壊れかけている。仕事から離れると訳もなく不安になる今日この頃。「休めない症候群」の初期症状が発症している。秋の深まりゆく日曜日、終日休むことにした。 阪急電鉄「箕面線」箕面駅までは、チャリで行く。駅そばのチャリ置き場にチャリを乗り捨て駅前の滝道に踏み入る。目的地は最奥部の「箕面大滝」である。 滝道は入り口がすでに観光地っぽい。道の両脇に露天やみやげもの屋が並んでいる。東京で言えば、高幡不動か高尾山のような感じだ。 「もみじの天ぷら」が名物のようだ。そこかしこで売っている。食用もみじ(あるのかそんなもん)を揚げ、砂糖をまぶした揚げ菓子だ。塩や天つゆで食べる天ぷらをイメージしていたのだがあてがはずれた。 登坂開始は9時。10月末の今、時期的に紅葉にはまだ早い。陽が登り、気温が上昇するとスズメ蜂が活動を開始する。玄人は早い時期にハイキング(というほどの距離ではないが)をすますのだ。 滝道に入ってすぐ、巨大な塔と連結した高層団地のような建造物が現れる。 |

「箕面温泉スパーガーデン」である。レトロだ。昭和だ。巨大な塔と見えたのは「展望台エレベーター」であった。帰路に覗くとそれなりに客が並んでいた。人気があるのか?「サンテレビ(神戸のテレビ局)」で「みの〜おんせん、すぱ〜が〜でん」とラジカセから流しているような音質のCMがあったが、これのことだな。 川に張り出すように個室をしつらえたコーヒー館なのか、軽食屋なのか、歴史を感じさせる3階建ての店がある。 龍安寺という寺が現れる。起源は知らねど、背後に色づく山を控えいい景色の寺だ。箕面川をまたぐ橋が朱塗りだ。紅葉がすすんでいない今でもわかる、朱塗りは紅葉に映えるだろうなあ。 昆虫館やら、いい味を出している料理旅館が目を楽しませてくれる。 不思議な物件が次々と現れる。 お馴染み、笹川会長の母を背負った像である。東京の大久保にある「ホテル海洋会館」でも目にしているので像そのものは見慣れているが、なぜここに?の不思議は残る。どうやら、笹川会長、箕面の出身らしい。 野口英世の像もある。野口英世は東北だろう。海外だろう。どうやら、アメリカから帰国した博士が老いた母を箕面に連れてきたことがあるらしい。 滝道は杉木立や諸々の植生の木々に覆われている。箕面川の水量は少ないが、時に浅く、時に深く谷を刻み変化に富んだ横顔を見せる。 山は深く、木々も茂り、とても梅田から30分程度のところにあるとは思えん。大阪は、都市としては緑が少ないが、この箕面が救っているのかもしれない。 40分程度で「箕面大滝」についた。 落差33メートルの箕面大滝には、それなりの数の遠足客の姿がある。軽登山の格好をしている年配さんは途中、山登りをするのだろう。子連れも多い。カップルもいる。なぜかブレザーにネクタイ姿のおじさんもいる。大阪府民にとっての「箕面」の位置付けがよくわかる1シーンであった。 |

|

みの〜おんせん、すぱ〜が〜でん♪

戻る

戻る| ●阪急百貨店大改装 | ||

| 阪急百貨店梅田店が大改装中である。新規出店はいざ知らず、既存店舗の完全リニューアルは百貨店業界でも初の試みらしい。 言うまでも無く、大阪梅田は阪急の城下町である。 そして言うまでも無く、城下町は外敵から攻められるものと相場は決まっている。 既存勢力は、大丸と阪神だ。目新しさでは大丸に分がある。食料品ならば阪神に敵うところはない。ある程度、勢力図が固まっていたところに、高島屋の進出が決定し、戦線は激戦の様相を呈してきた。 歴史の古い阪急は、設備自体が古い。昨今の耐震構造増強の流れの中、既存設備のリニューアルでは売り場面積が激減してしまうそうな。そんな中での戦闘激化である。 阪急グランドビルとの間にある回廊から手がつけられた。 筆者はこれが寂しい。 会社スタッフのF岡が言うには、このコンコースはかつて阪急電車がここまで乗り入れていた線路跡を改装したものだとのこと。天井が高く、ステンドグラスまではめ込まれた |

このエリアは確かにヨーロッパのターミナルを思わせる重厚な建造物で、実は筆者の大阪お気に入りゾーンだったのである。 現在の阪急梅田駅からここまで、自動走路とやや長めのエスカレーターが何本か併走し、確かに線路跡地の気配も濃厚に漂っていたのである。それにしてもF岡、同じくスタッフのN口と並ぶ鉄マニアの双璧。さすがに詳しい。現、北大阪急行の千里中央地下ホームに進入する入口に、かつて万博会場まで直行していた線路跡の入口があることなど「鉄ちゃん」に多い旧国鉄専にとどまらず、広く私鉄までカバーしているのである。無論、筆者はマニアではないので彼等の博覧強記にただただ感服するしかないのである。 阪急は、このコンコースから手をつけた。 天井高は低くなり(それでも一般の天井並になったということだが)これに伴い、阪急百貨店の入口上にあった、稼動壁面広告も撤去され、筆者が密かに愛していた景色は、すでに失われてしまった。 やっぱ、寂しいな。 |

|

アイスコーヒーをそのように呼ばわる世代は爺様世代である。ステレオタイプのイメージを期待するむきには申し訳ないが、愛宕山から「い」の字の電波が発信されて以降、テレビという強烈な没個性化マシーンにより、こと言語においては標準化の波が全国に波及したのである。

とは言え、大津波のような標準語ファッショに抗して、いまだに消えない固有の表現がある。言語レジスタンス運動などという大仰なものではなく、それは風化の侵食に耐えて残された文化の芯のようなものだろう。今日はそのような、関西固有の言語を関東の皆様にもわかりやすく特集してみました。

▼「カッター」

チキチキと出し入れするあの簡易刃物のことではない。ワイシャツのことである。クリーニングの預かりメモにカッターと走り書きがされているのを見たときほど「関西」を感じたことはない。筆者の好みで言えばワイシャツであって欲しい。「カッター」では、ネクタイしめずにカンカン帽、汗ぬぐいまくりの開襟シャツオヤジが脳裏に浮かび、いまひとつシャキッとしないのである。

▼「ぼんち揚げ」

漫才コンビのから揚げをイメージさせるが、もちろんそのようなものではない。

「歌舞伎揚げ」のことである。関西では「歌舞伎揚げ」は売っていない。したがって、あの歌舞伎の緞帳カラーのパッケージもお目にかかれないのである

▼「ずり」

砂肝のことである。「砂ズリ」あるいは単純に「ズリ」と呼ぶ

▼「お好み」

寿司屋のカウンターで『お好みで!』という、あの「お好み」ではない。多分わかっていると思うが「お好み焼き」のことである。関東では略さずに「お好み焼き」とフルネームで呼ぶが関西では「お好み」である。「焼き」までつける奴はいない。

▼「豚まん」

関西表現入門編ではある。「肉まん」のことを「豚まん」と呼ぶ。肉と言えば関西では「牛肉」のことをさす。したがって「肉まん」と銘打つと「牛肉まんじゅう」と勘違いした客から牛頭豚肉の非をなじられるのである。

▼「めっちゃ」

きわめて汎用性に富む言葉である。

普通以上の程度を表現するときに使用される。比較級である。残念ながら関西弁は言語としてあまり高度に進化していない。最上級も「めっちゃ」である。程度の表現は主に音量あるいは繰り返しの回数、もしくは「めっ」と「ちゃ」の間のタメによってあらわされる。

▼「あかん」

「それは駄目」という意味。

「あかんて」「あかんよ」などと言って、否定表現に多用される。「駄目」といわれるより幾分あたりが柔らかい。でも、駄目ってことなんだけどね。

▼「じぶん(自分)」

1人称ではない。関西では2人称として使用される。

「自分、そんなんでええと思うてん?」

(君は、そのようなことでいいと思っているのかい?)

▼「ありがとお」

感謝の表現である。関東では軽い気持ちを「どうも」とか「すいません」とか曖昧な言葉でごまかすことが多いが、関西は礼節の国である。きちんと「ありがとお」と言う。

「ありがとう」ではない。語尾があがる。「蟻が十匹」というイメージで発声していただきたい。はい「ありがとお」そうそう、じゃあもう一度「ありがとお」はいよくできました。

日常表現としてこの言葉を交わしていると気持ちがよろしいが、実は客商売でも使用される。店が客に対して「ありがとお」なのである。「ありがとうございました」ではない。関東から来た者には若干の齟齬がある。何か客扱いをされていないような錯覚を覚えるのである。「客だぞ俺は」なんて感じ。さすがに百貨店とか値段の張る料理店など、ええかっこしいの店では言われない。

▼「言うたら」

「言うなれば」「言ってみれば」の意。

「言うたら××と違いますか?」

(言ってみれば××ということじゃないんですか?)

▼「ほな、やってみましょか」

そこまで言うんだったら、駄目にきまっていますが、やるだけのことはやってみましょう。もちろん駄目だと思います。だからそのときになってごちゃごちゃ言わないでくださいね。あくまでもア・ナ・タが無理なことを言っているんですから。私はいまこの場であなたとの関係を悪くしたくないので駄目だとは言いませんが、結局、そういうことなんですからね、の意。

▼「考えときますわ」

無理、駄目、あり得ない、考慮の余地はまったくない、の意。

川崎生まれの東京育ち、大阪在住の筆者だが、なぜか東北に郷愁を感じてしまう。

一人っ子で育った筆者にとって、人いきれでむせかえりそうな環境に息が詰まることがある。都会っ子なので、鄙住まいはかなわないなあとは思っているのだが、旅先には静かな土地を選ぶ傾向がある。

目的地を決めずに旅立つときは、仙台や盛岡までとりあえず、というケースが多かった(今は岡山がその地位にある)

なぜかと言えば、西に向かうと人だらけなのではないかという懸念が常に頭をかすめていたからだ。この偏見はそれほど的をはずしてはいない。歴史の古い西国では人の営みが極限を極めている。住み暮らせる処、耕せる所を求める動きはおそらく際限もなく膨張し続けたであろう。利用可能な土地にはすべて人手が入っている。それだけでは飽き足らず、埋め立てられる海、川、湖に次々と土砂を投げ込み、土地にしてしまう。鉄を精製するための燃料として伐採できる山という山を丸裸にしてしまう。乱開発は今に始まったことではない。ただ機械化という化け物じみた開発武装力がなかったためにそのスピードが遅かったというにすぎない。開発スピードが

東西での相違は、植生にもあるようだ。車窓に映る山々がまとう樹木の衣の厚さが東と西ではずいぶんと違う。西国ではハゲとまではいかないのだが、どこか地肌が透けて見えそうなオヤジの頭のような山々が多い。とくに山陽道にはその傾向が強い。東北の山々は木々で盛りあがっている。あの中に分け入ったら出てこれないのではないかという恐れすら感じる繁茂の山々だ。そのため、緑したたる山々を背景にしたとき、西国のそれはどこか書き割り然としている。もちろん筆者の印象の話だが。その書き割りの裏から池野めだかが出てきそうなのだ。そのあとから山田花子やオール阪神がゾロゾロと出てきて、ひとりたたずみ物思いにふける筆者のまわりを珍しげに取り囲む。そんな絵が頭に浮かんでしまうのだ。それは嫌、断じて嫌。

だから自然を求める心が強くなると、やはり東北にむかうことになる。関西以西は自然を楽しむよりも、歴史のロマンを楽しむ旅が向いている。これは役割分担の話なのだ。

失ったものもあるが得たものもある。むしろ新しく手に入れたものの方が筆者には望外の悦びである。

新幹線、在来線のターミナル「新大阪」まで電車で7分なのだ。家から出ても15分以内で新大阪に出られる。あってよいことだろうか。思いついたらすぐに旅に出られるのである。旅ではなく散歩感覚で京都や神戸(三宮)へ行ける。チョイと在来線に乗っかれば京都も神戸(三宮)も24分の距離だ。

世田谷在住のころは東京駅まで1時間は見なければならなかった。乗り換えもあるし、思い立って何処かに行けるという風ではない。旅心のある身にとっては隔世の感がある。

わはははは。

京都駅からJR奈良線で南下する。その沿線、東福寺、桃山、宇治の界隈が洛南だ。やまと路快速で16分、各駅で25分程度の距離に宇治がある。

平安貴族の別荘地であり、世界遺産「宇治平等院」がある処、そこが宇治。

京都は世界遺産が多すぎる。ちょっと調べてみれば17個もある。わかりますか?

上賀茂神社、下鴨神社、東寺、清水寺、延暦寺、醍醐寺、仁和寺、平等院、宇治上神社、高山寺、西芳寺(苔寺)、天龍寺、金閣寺、銀閣寺、龍安寺、西本願寺、二条城。

国宝、重文(重要文化財)にいたっては数知れず。いやはや、一度や二度で抑えられる土地でないことだけは明らかだ。

閑話休題。

JR奈良線の宇治駅から宇治川へ、宇治川端にある平等院までは徒歩で10分もあれば辿り着く。宇治川にかかる宇治橋の橋脚にはじける川のせせらぎが思ってもいなかった早さで清冽の感をうける。めっけものだ。

平等院内の藤棚はすでに盛りを過ぎ、色褪せている。

写真でよく見る平等院の正面からの構図は、広角レンズでないとおさまらないので、カメラマニアの方はご注意を。筆者はもちろんポケットに収まるデジカメなので、あの構図は無理。

ゴールデンウィークの土曜日、天気は良好、人はあまり多くない。

京都の寺社仏閣物件に食傷ぎみか、平等院鳳凰堂にはあまり大きな感銘もうけないまま、展示されている雲中菩薩像や鳳凰などを眺める。こういうクリエィティブはいいなあ。しかもかなり今風ですらある。なるほど、手塚治氏はこの鳳凰に火の鳥の発想を得たのだろうな、と勝手に想像する。雲中菩薩

宇治に来たのだから、まあ、茶だな。せめて抹茶ソフトでも食べなければなるまい。

沿道の一軒で抹茶ソフトを買い、ぶらぶら歩きながら食べる。

途中、古い定食屋でうどんを食べる。

店のおばちゃんが話しかける。

「どこから?」「大阪」「大阪も暑いでしょう、人が多いから」

う〜ん、人が多いから暑いんとはちゃうと思うけど。いや、ヒートアイランドがあるか・・・こういう会話にあまり身をいれてはいけない。サラっと受け流さねば。

京都から見れば確かに大阪は人が多い。梅田を歩くと人あたりがして疲れると言う京都っ子がいる。しかし、京都の四条通など、歩道が狭いせいでものすごく渋滞している、もちろん人で。車は言うに及ばず。

自分の足で歩く以外の交通機関は牛だったのだ、この都は。少し時代が下れば馬にはなったかもしれない。しかし都市設計が牛を想定しているのだから、馬では早すぎる。危険であろう。貴族や庶民は、住宅地をけたたましく走り去る暴走族に眉をひそめる感覚で、馬上の武士たちを眺めていたのかも。

さて、宇治川の中洲が橘島と塔の島。橋で渡れる。橘島には平家物語の「宇治川先陣の碑」がある。実際の先陣争いはもっと下流で行われたらしいが。

この橘島のむこう対岸にも橋がかかり、世界遺産「宇治上神社」に続いている。

往きとは反対側、宇治橋の対岸左に京阪宇治線の終着点「宇治駅」がある。帰路はこれを使って伏見へ向かうのだ。

戻る

|

||||||||

| ●物産展「麩嘉饅頭」 | ||||||||

嗚呼、京都の懐はどこまで深いのか麩嘉饅頭(ふうかまんじゅう)推参。 深いと麩嘉をかけてみました・・・ゴメンナサイ! やっぱ地のものは地の人に聞けだな。大阪市在住のY君。学生時代を京都で過ごし、京都の裏社会に通じる市井の実力者。彼のオススメ物件がこれ。で、もって味わってみたら、旨い。ありだな、あり。あり度120%ということでひとつ。 正体は、アンコを生麩で包んだ饅頭。このまわりの麩がね、いけるんだ。画像からおわかりのとおり上品な緑色。緑だからよもぎか、と思ったあなた、そうあなたです。ハズレ! なんとアオノリなんです。 そのアオノリの香りと、生麩のモチモチっとした弾力、そしてアンコの絶妙なトリニティ。嗚呼、これは旨い。 京都最大の繁華街四条通りの中ほど、百貨店「大丸」の東寄り、堺町通りを北上、錦市場(アーケード商店街)にぶつかる角にある「麩嘉」でお求めいただけます。 |

||||||||

清水寺から清水坂を下り三年坂(産寧坂と書いたほうがそれらしい)、二年坂へと連なる街並みの昼下がりは観光客の芋洗い通り。

6月上旬など修学旅行シーズンがからみ、それはもう阿鼻叫喚の様相を呈する。

夕刻の街並みがほんわかとしていいのだが、この日はあいにくの炎天下の訪問。でえ!あぢい!

二年坂の先に高台寺がある。秀吉の正妻北の政所が秀吉の菩提を弔った寺だ。

その手前、二年坂が途切れる寸前に茶店があった。

そこで見つけた物件がこれ!「無糖、無添加、京の抹茶座」

抹茶のストレート(って言っていいんか?)のペットボトル。

メーカーも製造年月日も、原材料なども一切の表示なし!ただ正面に商品名が印刷されているだけ。

売り子のおばちゃんが「よく振って、泡立てて飲んでや」と言いました。

しかし、この地の広告には、そのような浮ついた気配がない。理論やら技術やらを超越した本能に根ざした気迫がみなぎっている。

一撃必殺の捨て身勝負といった感じだ。野球で言えば、インハイのストレート一本勝負。

筆者のチャリンコ周遊コース上にある、とあるガソリンスタンドなど敷地上の壁やタイルにあますことなくでかでかと様々な宣伝文句を塗りたくっている(コピーだなどという軽々しい言葉とはおよそかけ離れた迫力なのだ)

曰く

「素通りできない店!」

筆者はこの文句が一番好きだ。その隣には

「消費者本意で儲けは二の次!」

これもいい。

公共広告でさえ、気迫が漲っている。

「チカン、アカン!」

東梅田、太融寺の裏側兎我野町にある「ホテル関西」など建物に至る通りの東西南北すべての曲がり角にここまで張り出していいのだろうかというぐらい、巨大な看板を路上に張り出している。

そのホテルの対面にある中華料理屋の巨大赤提灯も見物である。

相手より少しでも張り出して目立たせる。そんな意気込みがひしひしと伝わる物件だ。香港的とでも言えばいいのか?

テレビをつければ、社名、商品名の連呼。制作費を恐ろしく節約しているのがありありとわかる。タケモトピアノ、551のホーライ、関西電気保安協会などがやはり代表格だろうか。

来ないのだ台風が。夏に。(去年の話ね)

揺れんのだ地面が。滅多に。(ここ一年半だけど)

さすが1200年の王都、京都の南西にあるだけのことはある。

おまけに住まいが在京時の1階からいきなり15階という高層階になってしまったためか、蚊も来なけりゃ、蝿も止まらない。信じがたいことに在阪1.5年でゴキブリの姿を見たことがない。

これはなかなかいいかも。

豚骨なのだラーメンのスープが。

ダブルボイルなのだパスタが。

とろみがついているものばかりなのだカレーは。

甘ったるいタレつきなのだ餃子が。

しかも皮が薄すぎるのだ餃子の。

ああ、これだけが改善されれば、まさに王道楽土なのになあ。

東西の比較など、もう止めだ。やめ。やめ。

あ、でもひとつだけ言っておきたい。

かたことの日本語を話す外国人に向けられる視線には暖かいものがある。ほほえましいというスタンスがおおかたの姿勢ではないだろうか。

なのに関西ではかたことの関西弁を話す東京もんは目いっぱい嫌われる。

もっと、暖かい目で見てやることはできないものか。

まあ、言うほど惨い目にあっているわけではないのだが、とりあえず言ってみました。

2003年4月18日、京都の地下鉄車中。

一生この日を忘れない。

まだあどけなさを残す児童は、おそらくは勇気を振り絞って目前の青年(せ・い・ね・ん!)に声をかけたのであろう。瞳を見ればそれぐらいわかる。

しかし若者よ。良い行いが良い結果を生むとは限らぬのだ。

ましてや、君は誤りを犯した。

君の前に立っているのは老人ではなく青年(せ・い・ね・ん!)なのだ。わかるかね?元気な青年なのだ!百歩譲っても元気な壮年なんだぞ!いいか!今度こんな真似をしたらギュウギュウにしてやる!一生かかっても癒えない後悔をさせてやるからな!覚えておけっ!

良い子の皆さん、席をゆずるべきかどうかよく考えて行動しましょう。自分たちが若いからと言って、ネクタイをしめた年上のお兄さんが皆、席を譲ってほしいと思っているわけではありませんからね。

会社の若者の言だが、けだし卓見である。

交通手段が少なく、観光客が多い。年中何かしらの行事があるから観光客が途絶えることはない。タクシー会社にしてみれば「入れ食い」常態だ。つまり「殿様商売」ってわけ。

だから接客があまりよろしくない。運転も荒い。

無論すべてがそうだと言っているのではない。比率の問題だ。

「ていねいな接客・安価な運賃」を掲げてMKタクシーが京都に興ったわけもうなずける。

既得権益を壊す異端者の存在をギルドが許すはずがない。

だからMKは京都駅周辺に車を寄せることができないのである。

特急・急行・新快速・快速・普通。

日曜の朝、京都から大阪にむかう。

急行「ちくま」長野から大阪にむかう急行電車。

今のご時世、急行はめずらしい。

私鉄との競合でJRが運賃で私鉄より優位に立つことはまずありえない。

ただでさえ割高な運賃に急行料金を上乗せすれば客が私鉄に逃げ出すのは自明の理だ。

相手は特急車両ですら料金を上乗せしない。

しかも急行という時代物の車種に使用される車両はやはり時代物だ。つまり遅い。近時、東西を問わずJRで増加した車種は「快速」や「新快速」だ。料金面で勝てないならスピード勝負だ、という至極もっともな価値転換をはかった結果、やたら早い電車が出来上がっちゃった。JR京都線、神戸線を走る「新快速」は区間によっては130キロをマークする。これは特急電車のスピードだ。

だから、同じ線区を走る急行「ちくま」は京都・新大阪間をノンストップで走るにもかかわらず、途中高槻で停車する「新快速」よりも時間がかかるのだ。でも料金は運賃プラス530円。

JR、なんだかわけわかんないことになっている。

ちなみに特急車両、たとえば鳥取にむかう「スーパーはくと」とか金沢からやってくる「サンダーバード」や「雷鳥」などはやはり所有時間が「新快速」と同じようなものだ。料金はプラス630円。

さすがに新幹線は早い。新大阪までなら新快速の24分に比べて15分。自由席特急券は840円。

定期を持っていればタクシーに乗るようなものだ。

阪急梅田駅のホームは壮観だ。

都合9本の線路が横一線に並んでいる。

両脇のホームを数えてゆけば18番線にもなる勘定だが、そのようには表示しない。

1番から9番まで、左側が降客専用、右側が乗客専用と分けてしまい、両側あわせて1個のホームと勘定している。しかもその呼び名が変わっている。通常1番線とか3番線とか呼ぶが、阪急は1号線、3号線だ。

改札を背にして右側から「京都線」「宝塚線」「神戸線」が3ホームずつ使用している。

各線はさらに途中から盲腸線を分岐させ、阪急王国を成立させている。

JRと併走するエリアでの両者の性格の違いは明らかだ。

JRは前進が国鉄だっただけあって駅周辺の宅地開発とか商業資本の集積など、ディベロッパーとしての機能は微塵も持ち合わせていない。だから駅周辺がどことなく暗い。

阪急の各駅はそれぞれ街の表情を持っている。繁華街も車窓から望見される。

やっぱ住むなら阪急沿線ちゅう感じだな。

物産展筆頭はこれだろうなあ。豚マン大阪代表の「551蓬莱」

牛肉文化圏の大阪では、肉は牛を指すから羊頭狗肉をさけて「肉まん」と呼ばず「豚まん」と呼ぶ。

京都までは駅改札に販売所があるが、東京進出の気配はない。

みやげ物での制覇を目指しているのか?CMもベタで濃い。

物産第2位には、この大阪あんプリンを推したい。

4個入り900円とやや割高な物件だが、抹茶プリンの中にアンコが仕込まれ、塩こんぶまでついている。かさも適度で重量感があり、大阪3原色をきっちり守った手提げ袋までついている。日持ちがし、食べる前に冷蔵庫でたっぷり冷やすだけでOKというまさに大阪みやげにうってうけ。

阪神百貨店「フレンドパーク」のいか焼きとはこれのことだわ。

関東圏ではいか焼きと言うと、いかの姿焼きをイメージしがちだが、実は違う。この簡便なゲソ入り粉焼き(一銭洋食)こそがいか焼きである。

玉子入りを「デラバン」と言う。何の略だ?

大阪では「ももいちご」が売られている。

大阪では「ももいちご」が売られている。ご存知でした?「ももいちご」

イメージが浮かびそうで浮かばない、絶妙なネーミングセンス。「桃」と「いちご」という好感度の高い果実を組み合わせたところがいい!

「グレープフルーツ」が日本に輸入された時も同じような感じだったな。

(どういう奴?)というワクワク感と(どうせ高価で庶民の口には入らないのだろうなあ)といったガックシ感が渾然一体となった、でも興味だけは津々といった状態だ。

まあ、ご想像のとおりいちごなんですけどね。

徳島県佐那河内村でしか作られていない、大粒の果汁たっぷりのいちご。形状が丸みを帯びているので「ももいちご」と命名され、大阪青果市場にしか卸されていない。おそらくこのエリアでしか食べられないいちごだ。

と、いうことが前もってわかっていれば、去年の冬から食べていたはずなのだが、実際に食べたのは今年に入ってから。1年間も棒に振ってしまった。げに恐ろしきは情報力。

初めて見かけた場所がよくなかった。梅田の北新地である。ご存知のとおりクラブだのバーだのサロンだのが「高級」あるいは「ぼったくり」という枕詞と一緒に繁栄する、東京で言えば、銀座と六本木と歌舞伎町、池袋が一緒になったような繁華街である。大阪在住1ヶ月未満の筆者としては、関西商法、あるいは大阪商人という実は実態のない、しかし日本全国に広まるある種のイメージから、露天に並ぶ「ももいちご」の販売商をまるで縁日のわたあめ売りのようなイメージで、幾分いかがわしいものとしてとらえてしまったのである。

いちごにしては高額でもあった。まあ、高いいちごもあるけどね。木箱入りで一列に粒を揃えて並べてあるような・・・

とにかく、筆者としては酩酊の末、ネーミングだけで購入した木箱の中にはいちごと桃が2個づつ入っていました、という事態を懸念してしまったのである。

しかし、大阪在住も1年を数え、ステレオタイプの大阪イメージが虚構にすぎなかったことを知る筆者は晴れて「ももいちご」を食べることができたわけです。ジュル。あ、うめえや、こいつは。「ももいちご」は果汁をたっぷり含んだ果実の特性を堪能するために、へたをとったらそのままかぶりついたほうがいい。お上品に半分に切ったり、コンデンスミルクをかけたりして食べてはせっかくのももいちごが台無しである。

大阪と言えば稲荷寿司

稲荷寿司といえば「狐太閤(こたいこう)」の釜揚げ稲荷。

けっこうでかい。しかも売れ筋。

種類も多い。釜揚げ稲荷以外にも「おから稲荷」とか「まつたけ稲荷」とか稲荷寿司でこれだけバレエティに富んだ構成が可能とは、さすがである。

「大阪人はカレーが好き」理論を証明する一品。

問題は関東地区でも売っているかどうかだな。

あ、そうそう。大阪はラーメンの基準がユルイ。つまり、イマイチ。そのかわりインスタントラーメンの消費量は多いらしい。カレーラーメンがインスタントで売られているのもそうした消費事情を反映してのことか?

何でも合わせてしまう大阪人の合理性が生んだ一品。

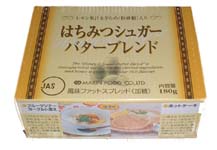

トーストにバターを塗って、はちみつとシュガーをふって食べるとオイシイ。

この事実に着目して「だったら、最初から全部あわせちゃえい」ということですね。

まずは昔懐かしい「冷やしあめ」(筆者はちっとも懐かしくない)

しょうが入りの甘いドリンク。

もう、想像とおりの味でこういう甘味は舌には馴染まないなあ。

続きまして「ミックスジュース」

最近、サンガリアが「ミックチュジューチュ」を全国区で販売したためにナショナルブランドとしてブレイクするか?基本的には何でも合わせてしまう大阪人の飲み物。果汁だけではなくミルクも入っているのがミソ。

まあ画像だけではうまく伝わらんでしょうが、麺が東京より一回り太 いのです。

だからソースがよくからむ(筆者は焼きそばソースは使わず、ウスタ ーソースを使用します)あ、そうそう、東京にいたときはソース焼きそばと言うより塩・コショーで味付けしていました。

これは大阪の商品ではありませんね。愛知エリアではあるまい か。

しかし、地元スーパーで売っていたため、あまりの懐かしさに買 ってしまいました。

その昔「ガッチリ買いましょう」という視聴者参加の買物クイズ番 組があったが、たしか、そのスポンサーだったのでは?

ひとことで言えば、関西はヨーロッパ的であり、関東は新大陸(アメリカ)的である。

大阪・京都・奈良・神戸・和歌山・近江・因幡・出雲・・・京都をフランスとすれば、神戸はドイツ、大阪はイタリア、奈良はギリシア、和歌山はベルギー、近江はイギリス・・・自分でふっておいて何だが、比較は難しいな。ま、いいや。

神話の国々から律令国家、宗教による鎮護国家、宮廷の繁栄、西国武士と東国武士の闘争、鎌倉を経て室町、そして戦国期・・・時代の中心地は微妙に所を替え、主役を変えているが基本的に関西圏を離れることはなかった。

中央指向の強い民族性を持ちながら、関西では各地域が独自の個性を失うことがなかった。

国家間の地域間紛争と文化抗争を繰り返しながらも、国家レベルでの個性を保ちつづけたヨーロッパの歴史と似ている。

関東にいると、いや、東京にいるとその実感はない。東京は幕府の瓦解で先住民である江戸市民をおさえつける格好で地方勢力が大挙流入して形成された。彼らの負い目は都鄙の自己認識であったろう。大都会に対する田舎町の悲哀である。その劣等感を克服するために、明治政権は徹底的に旧文化を掃滅した。文化の掃滅とは没個性という漂泊を施し、全国統一規格という標準化を進める作業に他ならない。

関西では30分、電車に揺られれば、降りた先は明らかに異文化圏だ。大阪と京都は明らかに異質な風土、文化を持つ。神戸、奈良、和歌山、丹波(福知山)、すべて同様。フランス、イタリア、ドイツ、ポーランド・・・国境を接して歴史をつむいできたヨーロッパと同じだ。

大阪は京都と違い、永く都になりえず(ほんの一時期、難波宮を持ったが)日本史の中では常に在野であった。その在野精神が中央である東京への競争心を生み出している。同じ精神の地平に、競争心というよりは多分に蔑視の色彩を濃くして京都も存在する。ただ、かつて中央を永く経験したという文化の寛ぎの違いにより、その思いを胸に秘す京都に対して広言して憚らない大阪にこそ、気概とそれ以上の哀愁が滲んでいる。

大阪が司馬遼太郎氏を生んだのは偶然ではなく、必然であろう。氏はあきらかに大阪の作家だ。氏の歴史への視点には大阪人でなければ得られぬ視野の広がりと達観が、ユーモアとアイロニーをブレンドしながら存在している。

大阪を拠点に周辺諸都市を訪れるたびに上記のようなことどもををとりとめもなく覚えてしまうのである。それは言わば、周辺諸地域がすべて、まわり舞台のように日本の歴史を次々に演目にのせてくれるからなのだろう。

舌の細胞は確実に入れ替わってるな。

気がつけば、1年に1回だって食べたことのなかったお好み(焼き)を週に1回は食べている。

帰宅途中、駅前で買って帰るたこ焼きは、コンビニのシュークリームやプリンと完全に主役交代。

「うどんでご飯」の食事が多い。

パスタがアルデンテでなくても許しかねない。

カレーに生卵を落としかけて我に返った。もう駄目だ(何がだ)

まだお好みとご飯の組み合わせにまで症状は進んでいないが、時間の問題かもしれない。アルデンテのパスタを出されたら「芯が残ってるで。ちゃんと茹でなあかん」なんて言いかねない。

ごめんなさい、訂正します。

無理だと思ってもとりあえず客を喜ばせたいのか。あるいは落としどころを探るためか、とりあえず言ってみるのが

「ほなやってみましょか」

でも、所詮無理なことだから結局駄目。

「あかんかったですわ」

悪意はない。人間関係の角をとった肩を寄せ合うような優しさがそこにある。

でも、とりすぎかも、角。

東京は、地方出身者の集団生活の場として、共通の秩序維持機能を必要とした。

それが人の目を気にする「はばかる文化」の育成に繋がる。

「都会は冷たい」とか「人間砂漠」とかいうあれね。

隣人が何をしていようと感心を持たない、持たせないのが東京の掟。

他人に対しての関心の寄せ方は、はたで見てみてもありありとわかる。駅売店のオバチャンの何かしら話し掛けたくてウズウズしている様など恐怖を感じることがある。(オバチャンの話好きは東京も変わらんが) まあ、交渉ごとでもまずは踏み込んでおく。そのあと引きながら落としどころを探る。最初から遠慮をしているとずかずかと踏み込まれますよ、きっと。

東京で言えば渋谷-新宿-池袋の間に収まる程度の距離だ。

これは狭い。その分効率的に繁華街めぐりが可能だけどね。

なんせ、大阪府の面積は全国一の狭さだしなあ。でも人口は全国第3位でしょ。そりゃゴチャゴチャするわな。

それらの本を読んでいると筆者の大阪ページでの記事もいくつかしっかりと指摘されている。(悔しい)今のところ、「カレー」「トリカラ」「ぶしつけな視線」はセーフだな。

で、もうひとつ彼らが語らない大阪の特徴がありました。

「大阪人は大阪を語るのが大好き!」

これは大阪本が本屋に氾濫しているという事実で証明される。お国自慢という範疇では語りきれない。

大阪人が「自らを語る」という新しい切り口の自己顕示欲の解放手段を見つけたという

そこまでして語るか?というほど大阪本の数が多い。しかしこれらの本を消費しているのは誰だ?(あ、俺か)

大阪人はこれらの本を喜んで読んでいるのか?なぜ大阪本が大阪に並ぶ?確かに転勤族や関西以西の地方出身者は大阪に出てくることが多いにせよ、明らかに度をこしている。

東京でもこんなに並んでいるのか?

とにかく、太閤さんは名古屋出身だけど、実績を残しかつ浪速の人々に愛された。

星野さんはドラゴンズの人だと誰もが思っていた。これほど中日→名古屋というイメージと直結している人もそうはいまい。

その星野さんがダメ虎を猛虎に変えた(2002年5月中旬現在)阪神優勝の118日前のことです(松平アナ調でお願いします)

名古屋と大阪のミキシングが歴史を動かすのである(たったふたりでここまで強弁できるのか議論の余地はある)

「ど」などの「お音」で始まり。「や」などの「あ音」で結ぶ大阪ことば。

だから、ことばに迫力がある。押し出す音だからね「ど」も「や」も。

「ど」のところでアクセントが強調される。「マクド」(マクドナルド)は尻上りのアクセントだ。

「え」音もはっきりした音やしな。

「せや、せや」

だって、多いんだものカレー屋が。

街中、駅中、地下街の中、いたるところで目につくカレースタンド、カレーハウス、カレー屋、カレー食堂・・・

好きなんだろうなカレーが。

カレーの応用食品も確実に市民権を獲得している。

東京ではカレー南蛮だが、大阪ではカレーうどん。

カレー南蛮が立ち食いそば屋のメニューでは郊外の格安物件のように記されているのに較べ、カレーうどんの立地は明らかにいい。立ち食いうどんの壁掛けメニューの中でも駅前一等地にある。だから目立つ。

オダサク(織田作之助)「夫婦善哉」の柳吉が紹介する自由軒のカレーははなからカレーがごはんに「あんじょうまむしてある」その黄色のぐちゃぐちゃご飯の山の上に生卵の黄身がで〜んとのってるよって、これも「あんじょうまむして」や。

大阪の電車で詰め合わせる人は少ない。僅かの隙間を見つけて尻を割り込ませ

シルバーシートなんてじゃまくさいだけや。

ランチタイムなどほとんどすべての飲食店に「トリカラ」が並ぶ。

牛肉文化圏の大阪でなぜこうも「トリカラ」が繁栄しているのか、謎だ。

あ、大阪メニューの御三家は筆者の勝手な番付により以下のとおり決定しました

第1位「トリカラ」

第2位「オムライス」

第3位「カレーライス」

ついでに大阪食文化のレポートをどうぞ。

「串揚げ」

本当は「串かつ」ですな。なにを揚げても「串かつ」とはこれいかに?いかにも大阪の気質(旨いもんを創意工夫して食べてみる)を反映させた食品。店により実に多彩な串が存在する。

筆者としては新世界「八重勝」の旨さ、コストパフォーマンスの素晴らしさが大阪の顔のような気もするが、各店舗、優劣はつけがたいところ。

「うどん」

やはり旨い。旨いな。うす味のだしで汁の最後の一適まで飲み尽くして悔いなしの旨さ。

大阪人の食べ物に関する情熱は羊頭狗肉を許さない。

天ぷらそばといえば「えび天」が入っていてあたりまえ。「かきあげ」入りを「天ぷらそば・うどん」とする東京のそば・うどん店、ちょっとは見習いなさい。ましてや東京の「たぬき」、天かすなど大阪では七味と同列。ただでカウンターに並んでるで。

「焼きそば」

東京の焼きそばに較べて麺が太い。そしてこれがまたソース焼きそばにはよく合うんだ。東京の細目の蒸しあげ焼きそば

ところが大阪の焼きそばは麺が太くて甘めのソースでもしっかりとうけとめ、麺の味もしっかりと出る。これが旨い。旨いな。

「豚平(とんぺい)」

まあ、オム豚のようなものですね。あるいは衣の厚いポークピカタ。鉄板焼きのメニューですが、これもなかなか

「オムそば」

焼きそば版オムライス。ライスのかわりに焼きそばが中に。

「砂ずり」

砂肝のことだと思う。が、食べるとどうも食感が微妙に違うような気がするのは名称に影響をうけたか?大阪では砂肝はない。砂ずりね。ずりです、ずり、ずりずり。

「昆布うどん」

薄く削ったとろろ昆布がうどんにのっている。慣れるまでは酸っぱ味がちょっとうるさいかな

「てっちり・クエ鍋」

大阪の鍋は「ぽん酢」文化。

鍋には「もみじおろし」「ぽん酢・ちり酢」「青ねぎ」の3食材が欠かせない。

あとはふぐだのクエだのタラだのをバクバク食べるのだ。

わははははは。

あ、てっちりですが、ふぐのプリプリ感をしっかり味わうにはやはりそれなりの出費は覚悟のようです。けど、てっちりの真髄は雑炊にあり。いやあ、雑炊のためにふぐ食ってるようなもんだな。

「焼き飯」

チャーハンとは呼ばない。

「やきめし」です。

なぜか旨いのである。「焼き飯」が。

金色が好きだとか、似合う似合わないではなく着たいか着たくないかだとか、揶揄される大阪レディース、しかしこれはかなり偏見のベクトルがかかっているようだ。

ショッキングピンクとか蝶々の羽のような衣装がたまには目に付くが、いやちょっとは目をひくが、そもそも目立つことこそがレアな証拠。とにかく東京の方がややダークというくらいの差しかない。

新大阪で上から下まで真っ黒づくめの男を見かけた。ただ黒いだけなら驚かないが、シルクハットにマント姿だ。怪人二十面相と中島らも以外であんな格好をする奴がいようとは驚きを禁じえない。でも、ちょっとやってみたいな、あの格好は。

洗髪のあと、声をかけられ頭を上げる。

(あれ?顔をふいてもらっていないぞ)

雫がしたたり落ちてくる。タオルを差し出す床屋。

「ん?」

意味がわからない。何?それ。

「顔をふいて下さい」

え!?

聞くところによると、洗顔を自分でやるところもあるそうな。

顔を洗って、ふいてくれるのは関東の流儀だと初めて気がつきました。ハイ。

東海道本線、こちらではJR京都線の新快速を利用すれば新大阪と京都の間が23分程度。山手線の半周分の時間しかかからない。

無論、飛ばす。すごく飛ばす。速いぞ新快速。京浜急行を思い出す。

その日、京都でのアポに間に合いそうになかった。新幹線ならどうだ?15分もあれば京都に着く。間に合うぞ。

こだまでいいんだ。こだまで。1駅なんだから。

あ〜定期が乗車券がわりになるのかどうか自信がないぞ。中途半端な知識があった。確か駄目だったような気がする。時間がない。駅員に聞こう。

「この定期で新幹線の乗車券になりますか」

「はい」

ラッキー。自由席券を買う。840円。まあいいか。

自動改札機に特急自由席券と定期を重ねて通す。

OK。何事もなく通った。

「差額1760円をいただきます」

(なにい?!)

料金表を見ればのぞみ指定席は京都まで2300円だ。

なんだそれ?何この料金格差?

だが時間がないのだ。仕方がない。

再び自動改札へ。

定期と指定席特急券を通す。

「ピンポーン。バシャ(羽に塞がれた音)」

改札の表示に「乗車券と特急券の組み合わせが適合しません」だと?

ぬおおおおお!

駅員!これはどういうことだ!

「ああ、指定席は定期は駄目なんです。自由席だけね」

ああ、確か駄目だったような気がしたのはこのケースのことだったかあ!

社用ですが、自腹です。勉強代2300円+運賃540円=2840円。

くっそおおおおおおおおおおおお

新宿駅の雑踏では人のかかとを蹴りまくり暴走族のようであった筆者にとってはまさに天国のようなところ。

F3からF1サーキットにあがってきたみたい。まるでドリブンだここわ。

だからエスカレーターで歩く人は左側。東京とは逆。覚えておきましょう。

でも、左側を歩いていても対向者はやってくる。と言って右側を歩いても対向者はやってくる。

梅田の地下街など交差点ではまさに流星雨状態。右からも左からも人がむかってくる。秩序なんてありません。

ほら、またむかってくる。おいおいぶつかるだろう、よけろよ。あれ、よけそうもないな。あ、あ、本気だな、よし、それならこっちにも考えがある。

ハンドルを先にきるのはオマエだ。

こっちでは自分が先によけるようなメンタリティでは生きてゆけない。もっと、強くなりなさい。

本屋の狭い通路でも相手がよけるのを待つ。立ち止まってでも待つ。かわいい女の子でさえ、立ち止まりながらじっと相手を見る。目が訴えている

「よけんかい、こら」

飲めちゃうのが浪速のうどん。濃くないからね、つゆ。旨いし。

ざるそばのかえしを利用してかけうどんにも利用しちゃいましたというような東京のうどんとは一線を画す旨さ(筆者の勝手な推測なので人には言わないように)

ここで事情通は言うかもしれない。

「大阪で使う薄口醤油は、東京の濃い口

なんてね。でも、そんな知ったようなことを言っても駄目。確かにそのとおりだけど、その醤油の使用量が違う、2×1と1×5のようなもんなんです。だしの旨味も薄味ゆえにはっきりわかる。だから、ここ(大阪)ではうどんのつゆを残す人はいない。

クエも目につく。

ハモもある。

相場らしい。そのかわり2年毎の更新手続きはなし。

視線が交わり、それとなくはずすまでの間隔が長い。東京でのそれとはほんの僅かの差だが長い。感覚的にはじっと見つめられたような気分になる。

だから、俺の顔に何か書いてあるのかっての?

目をそらしなさい、ただちに。

あ、ほっぺに海苔がついていた。

淀川から別れた神崎川には安威川が注ぎこむ。安威川はその上流で茨木川を合し流れ来たる。

大川は淀川から分かれた後、大阪湾に注ぎこむまでのほんのわずかな距離で中

大阪城は大川が大きく西に向きを変え、天満橋をくぐる前、その南東面に位置する。大川はほぼその地点で第二寝屋川と合した寝屋川を吸い上げている。

まさしく大阪は川の街。川を中心に土地を見るとデルタ地帯のようだ。