100μ秒への挑戦:

Auralic Aries S1を中心としたシステムの最上流に係わる部分のブラッシュアップが取り敢えず納得の状況に至り、しばらくは「幸せの時間」を堪能していたのだが、そのままじっと「何もいじらず」に聴いていると何だか落ち着かず、あれこれの妄想が頭をよぎり、無性に実験したくなってしまう。これは病膏盲に入るそのものかもかもしれぬと達観はしてみるのだが、、、

茫洋と考えていたことは、端的に云えば高域のスピード感による音への影響である。一般論的に、この高域のスピードという表現はスピーカーシステムの評価にも使われることがあり、音のキレとか繊細さやエアー感にも通じるイメージがある。結果としてこれが更に「良い音」へと繋がるものであるならば、この辺りを時間軸と絡めてもう少し突き詰めてみるような実験をしたくなった次第。

ただし、どうアプローチすればこのような実験が可能となるのか、今ひとつ具体性に欠けることもあり、悶々としつつ情報を検索したりChatGPTと対話してみたりもした。

確たる心証は無いのだけれど、ひとつ面白いかも? と思い至ったのはWavelet Spectrogramによるタイムアライメントの調整という方法を転用してみるスタイル。

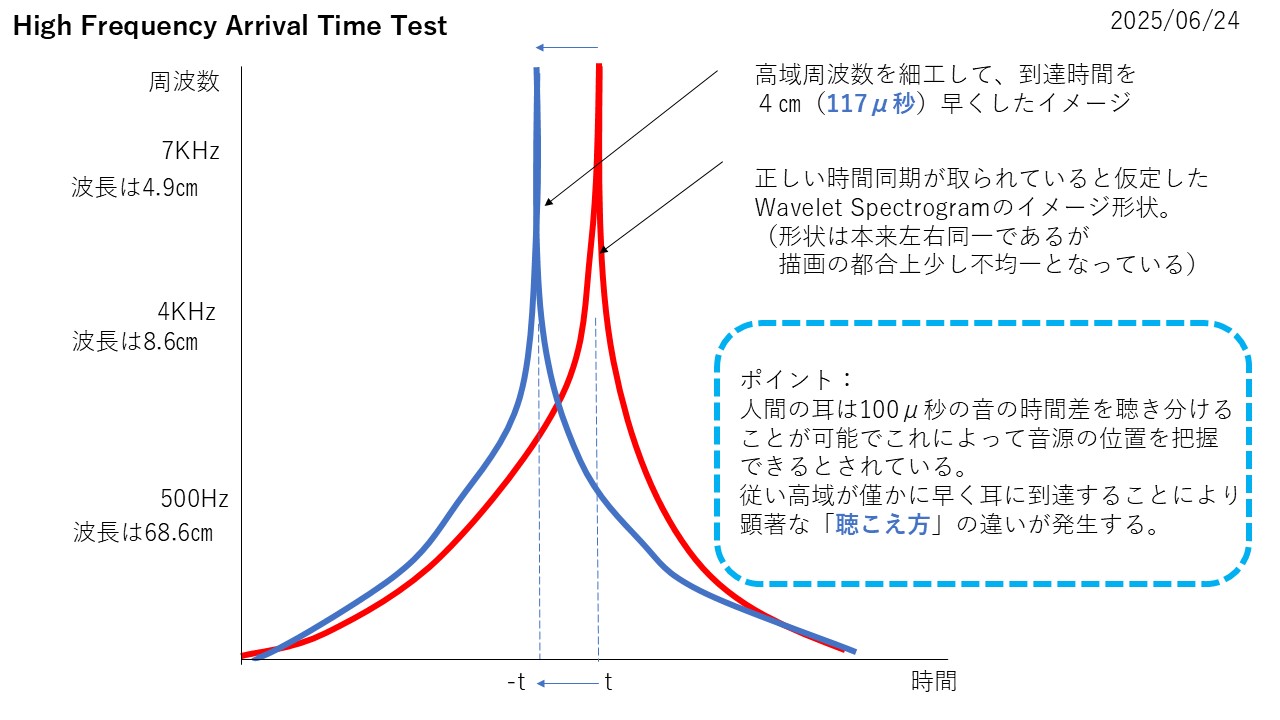

あくまで一般論なのだが、ある音源から発した音(音波)の直接音(ここ重要、反射による間接音ではない))は音速にて同時に耳へ到達する。これをWavelet Spectrogramによって視覚によるイメージ化をすると以下のようになる。音は周波数によって波長の長さが異なるので、このように高い周波数になるほど細い形状となる。つまり高域においては時間差の許容範囲は狭く、低域になるに従って波長が長いためブロードとなる。また、理論的には(反射その他の影響を含まない場合)この形状は左右対称(サイン波における上下の対象性と同じ)となる。

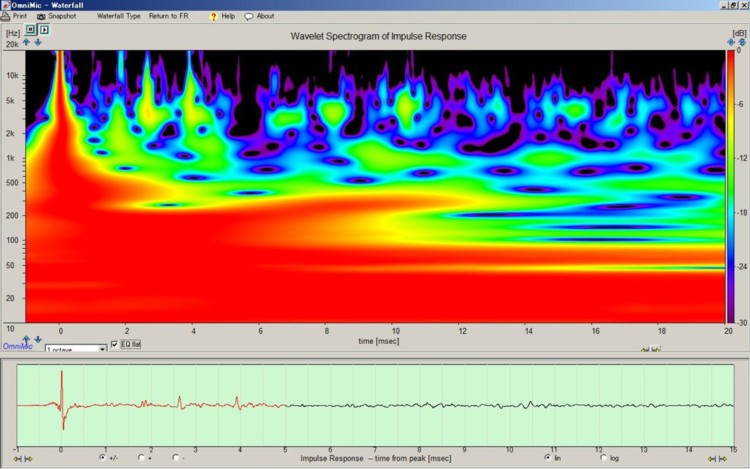

Omni MicのWavelet Spectrogram表示サンプル:(縦軸が周波数、横軸が時間、赤が音圧を示す)

これをベースに考えたことは、人間の聴力における到達時間差による位置関係の把握である。一般論としては左右の耳の距離によって音の到達時間の差が発生するので、これをき聞分けた上で位置を知覚する。また先に届いた音に対して極めて敏感で、その時間差の判別能力は100μ秒以上であるとされている。

ここで考えたこと。

1.7KHzの周波数は4.9cmの波長であり、音速において4.9cmは144μ秒に相当する。この時間差を人間の聴力は聞き分けられる。

2.このことから、音の耳への到達において高域(仮に4KHz~7KHzとしてみる)が他の低い周波数より早く届いた場合、人間の感覚としてどのように判断される(聴こえる)こととなるか。

実験を行う上に於いての課題は多々ある。そもそも高域全体としてのタイムアライメントの整合性が取れていなければ、位相を含めて特性が乱れてしまうので、音の是非以前の問題となる。また、マルチユニットのスピーカー構成に於いて、全てのユニットから出された音が「時間差無く」耳に届いていることがある程度は担保されていないと、実験の意味が無くなる。

従って、実験の具体化に際しては、いくつかの仮定も許容しなければならないのだが、まずはデジチャンの機能を最大限に使ってみることとした。具体的には、各スピーカーユニットの物理的な位置関係を距離として設定すれば、デジチャン(DF-75)ではタイムアライメント調整のための「時間差」を自動的に生成してくれる。(ここも完全かどうかの是非はあるのだが、一応これを標準として採用することにより耳への到達時点において、タイムアライメントの整合性は取れているものと仮定することはできる。

また、高域~中高域の周波数においては両ユニットのタイムアライメントの相関関係は維持したままとする。最初の実験の周波数としては500Hz以上を117μ秒(約4㎝分)早める(物理的に前に出すと同義)。500Hzは波長として約68cmであるので、この周波数の上下付近における4cmの差は誤差として考える(実際そこまで厳密にアライメントの調整もできないし)。従って、デジチャンにおけるアライメントは低域、中低域のユニットに対して500Hz以上の中高域、高域のユニットを距離にして「4cm分」基準値より前に出すという方法となる(4KHzではおよそ半波長分だけ先に届く)。

このような「あらぬこと?」を考えての実験はイメージ化すれば以下のようになる。そして、重要なポイントは、この4cmの差を聞き分けられるのか、音にどのような変化を感じることが出来るのか、の二つ。

実験の視覚的イメージ:(Wavelet Spectrogram的に表現してみた)

あまり先入観を持ってもいけないのだが、ChatGPTとの対話での前提のまとめや想定される差異は概ね(注記3)の通り。特に人間の耳の感度として高い2KHz~4KHzの波長が100μ秒程度早く届くことによるインパクト(聴感への影響と変化)はあるものと予見する。

なお、実際の実験用の設定としては、標準として全帯域の時間差が無い、500Hz以上を2.5cm早める、さら4.0cm(117μ秒)早めるという3パターンの設定を作って試聴した。もちろん、ベースとなる「全帯域の時間差が無い」という状態は完全には担保されていないことに留意が必要であるが、基準値とそれに対して数センチ早めたものとの比較という考え方でも良いと思われる。

結果はあくまでも受けた印象、感想なので、完全ではないことを予めお断り申し上げておくが、かなり明確に差異が生じるという認識に至った(ただし、どの程度の時間差が正解という訳ではない)。そして実際の差異内容も想定されたものに近いものがあった。

最終的にはこの辺りは音の「好み」と云っても良い範疇だとは思うし、ある意味では音創りや調整の範囲、としても差し支えないだろう。当方の好みで云えば、4cm(117μ秒)はちょっと効果が出すぎで、2.5cmの時が(高域の楽器の位置関係や音の出方=音のキレやスピード? などにおいて)塩梅が良くなったと感じるようなストライクゾーンであった。なお、2.5㎝の時間軸の方が正しいものに近い、という可能性も考えられる。

今まで永らくデジチャンを使ってきたのだが、このような観点からタイムアライメント調整(位置関係調整)を行ったことは実に初めてのことでありこれは新鮮な感触でもあった。また、音の印象のコントロールも含め自分の理想を更に追求できる可能性が増えた(=混迷度が増す?)ように思えて、これは次の目標設定とチャレンジのためにも喜ばしいことではないだろうか。ただし、「原音に忠実」というhi-fiのバイブルに従えば異端であるかもしれないのだが、そうするとすべてのDSP処理を否定しなければならなくなる、、、

(注記1)

今回の実験はアドオンツィータのスタイルと類似していると理解する方もおられるかもしれない(結果としてはこれに近いイメージもある)が、高域の音圧を増やしたり変えたりしているものではなく、時間軸の操作のみである。

(注記2)

原理的には高域ユニットを物理的に前に出すことと同義であるが、音の到達時間を「無段階にて」高域に向かって早めていくことはできないので、どうしても階段状にならざるを得ない。このため、ツィータ(一般的に2KHz以上)だけの物理位置調整では敏感な周波数でのタイムアライメントが狂ってしまうことになる。今回の実験ではこの問題を避けるために、中高域のユニットを含めた500Hz以上を時間変化の対象しているが階段状に到達時間が変化する点は同じである。ただし、より低い周波数(波長が長い)にて行っているため、ある程度弊害は避けられているものと推測している。

(注記3)この実験に係わる基本事項や予想の取りまとめ(ChatGPTとの対話の整理)

1.前提確認

距離差4cm ≒ 時間差 約117μs(0.000117秒)。この時間差は人間が定位や音像の明瞭度に敏感に反応するスケール。

「4kHz〜7kHzの帯域だけ早く届く」という状況は、高域が時間的に先行する=帯域別プリエコーのような状態。

2.聴感上の影響(推定)

(1) 音の立ち上がりが鋭く聞こえる。高域がわずかに早く届くと、アタック感(立ち上がりのシャープさ)が増す。打楽器や子音、ハイハットなどが「パキッ」「チッ」と明瞭に。

(2)明瞭感・抜け感が強調される

高域は音の「輪郭」「明るさ」に直結しているため、先に届くと「音像がくっきり・抜けが良く」感じられる。特にボーカルや弦楽器、アコースティックギターのディテール感が増す可能性。

(3)空間定位が前に出る・音が近く感じる

人間の聴覚は時間差から音源の方向や距離を判断するため、高域先行 →「より近い」「より前にある」と感じやすい。これは近接感、臨場感の強化にもつながる。

(4)わずかな違和感・非自然感(条件による)

もし差が不適切に大きかったり、中低域と高域のつながりが悪化すると、音が「分離している」「音像が二重に聞こえる」「妙にシャープすぎる」と感じることも。特に4kHz以上は「刺さる」「耳が疲れる」など、過敏な帯域であるため、ほんの100μs前後のズレでも、無意識に違和感を覚える可能性がある。

3.基準との比較(想定)

項目 原音(整ったタイムアライメント) 高域先行(4cmだけ早く届く)

アタック感 ナチュラル シャープ、鋭い

明瞭度 標準 増す(特に子音、打楽器)

空間定位 標準 前に出る、近く感じる

音の自然さ 自然 境界次第で不自然に感じることも

疲労感・刺激 少ない 強くなる可能性あり(高域が先行のため)

4.推定結論:高音の帯域(4kHz~7kHz)の音がわずかに先に到達すると:

・一定の条件下では、音の明瞭度・鮮明さ・近接感が向上する。

・しかし度が過ぎると、「刺さる」「鋭すぎる」「音像が分離する」などの違和感にもつながる。

・このような時間差(≒4cm、117μs)は、高精度なタイムアライメント調整(DSPやスピーカー設計)で活用されることにより、定位の調整や空間補正の効果が期待・発揮される。

|