| ◆◆◆◆ 藤井寺市立図書館 ◆◆◆◆ |

| (ふじいでらしりつとしょかん) 〒583-0007 藤井寺市林1-2-2 TEL:072-938-2197 所管:藤井寺市教育委員会事務局教育部図書館 近畿日本鉄道南大阪線・土師ノ里駅より西へ約1km徒歩約15分 藤井寺駅から北東へ約1.3km徒歩約20分 沢田交差点(国道170号大阪外環状線・府道12号堺大和高田線)から北へ60mを左折してすぐ正門 駐車場(19台) 敷地面積:2,698.25㎡ 延床面積:2,254.17㎡ 開設:1981(昭和56)年8月 |

0840.0841-2010.9.9-2.jpg) |

0007-2017.9.9-2.jpg) |

|

| ① 藤井寺市立図書館(南東より) 2010(平成22)年9月 建物の色は、古墳から出土する埴輪や土師器(はじき)という 土器の色をイメージしている。 |

② 藤井寺市立図書館(東より) 2017(平成29)年9月 上から見た建物の形は市内に多く見られる前方後円墳の 形をイメージしている。 |

|

| 藤井寺市立図書館が初めてできたのは、1973年(昭和48年)11月に市民総合会館がオープンした時でした。市民総合会館の内部施設として 図書館が設けられたのです。独立施設としての図書館を望む市民の声は多く、1981年(昭和56年)8月1日にようやく独立施設の「藤井寺市 立図書館」がオープンしました。 市立図書館の完成に先立って、隣接する北側には5月1日に市立スポーツセンターがオープンしていました。そのスポーツセンターの西 側には、前年の昭和55年4月1日に市立第三中学校が開校していました。その4年前の4月には、スポーツセンターの東北に市民総合体育 館とプールが完成していました。市立図書館もこの一帯を公共施設ゾーンにするプランの一環でした。 スポーツセンター・第三中学校・市立図書館の3施設が隣接し合っているのですが、もともとこの場所一帯は藤井寺市域の中央部に広が る水田地帯でした。昭和40年代に、ここに高速道路のインターチェンジと主要地方道・大阪外環状線(現国道170号)が建設されることにな り、にわかに様相の変化が始まりました。幹線道路計画の決定を受け、森永乳業がこの地への進出を計画して、インターチェンジ予定地と 外環状線予定地にはさまれた約4ha余りの土地を取得しました。ところが、その後森永乳業には一向に工場建設の具体的な動きは無く、長 年に渡って草地の空き地状態が続いていました。市議会でも問題にされ、結局、市が森永乳業から買い取ることになったのです。市の発展 に貢献できることだからと、地主の人たちを説得する形で森永乳業への売却が実現した経過があり、地価高騰の中で森永乳業が転売するよ うなことは許されないという市民世論もありました。市はこの区画を北東側の市民総合体育館などとセットにして、公共施設ゾーンとする 計画を立案しました。こうして上記の3施設がここに誕生することとなったのでした。 写真④は、藤井寺市が建設用地を取得する前で、まだ森永乳業の建設予定地だった頃の様子です。田畑が広がっていた所に、広い幹線道 路や高速道路とインターチェンジができ、地域の様子が大きく変貌していくスタートとなりました。西名阪道路(現西名阪自動車道)は、よ く見ると、まだ片側1車線の規格で対面通行でした。1970年開催の日本万国博覧会(大阪万博)に間に合わせるために、暫定的な規格で開通 させたという経過がありました。その後拡張工事が行われて、現在のこの部分は片側3車線で供用されています。 |

|

|

|

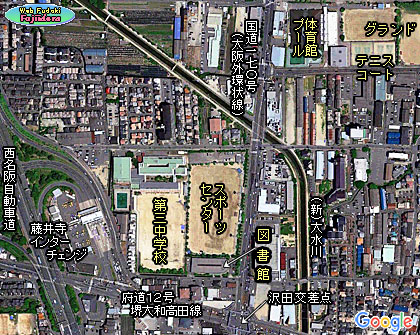

| ③ 藤井寺インターと公共施設ゾーン すっかり市街化し、農地の残りもわずかとなっている。 〔GoogleEarth 2017(平成29)年5月〕より |

④ 公共施設ができる前の様子 田園の中に突然広い道路や高速道路ができた感じである。 〔国土地理院 1971(昭和46)年5月〕より |

| 写真⑤は、藤井寺市が建設用地を取得してからの時期と思われますが、まだ 広大な草地状態です。この直後に、まずは中学校の建設が始まります。インタ ーチェンジの周りにも、住宅や工場・店舗などの建物が登場しています。 市立図書館の建物は、藤井寺市内にたくさんある前方後円墳の形をイメージ した形になっています。また、外壁の色は、古墳から出土する埴輪や土器の色 を模したものとなっています。後に改築で完成した新市庁舎の色も同種の色が 採用されています。 館内の1階奧には広い展示室があり、古墳時代を中心とした歴史展示スペー スとなっています。ここには、市内の「三ツ塚古墳」から出土した大修羅・小 修羅のうち小修羅を展示しています。1978年(昭和53年)に発見された修羅(しゅら) は、14年の歳月をかけて保存処理が行われました。大修羅は現在、大阪府立近 つ飛鳥博物館(南河内郡河南町)で保管・展示されており、市立図書館ではその 実物大レプリカが展示されています。そのほかにも、市内の遺跡の発掘調査で 出土した遺物の一部が展示されています。 |

|

|

| ⑤ 藤井寺I.Cと建設用地(北西より) 1978(昭和53)年頃 この直後に新設中学校の建設が始まった。 『カメラ風土記ふじいでら』(藤井寺ライオンズクラブ 1979年)より |

||

| 藤井寺市には独立施設の博物館や資料館がないので、図書館と生涯学習センターに歴史展示スペースを設けてその代わりとしています。 そのため、図書館としてはかなり広い場所が歴史展示に提供されています。これらの展示と言い、建物の姿と言い、いかにも古墳の多い藤 井寺市らしい特徴と言えるでしょう。 市立図書館とは別のアイセルシュラホール(生涯学習センター)の図書コーナーでも、図書館と同様に予約した本の受け取りや借りた本の 返却ができます。以前には「しゅら号」という巡回図書館バスがありました。定期的に市内の各地区の駐車場所で本の貸し出しや返却をす ることができました。残念ながら市の財政事情等の都合で廃止され、現在は3ヵ所で月2回の出張図書館サービスが行われています。 「市役所1階情報交流ひろば『ふらっと』」「道明寺小学校・旧正門奥」「川北会館(藤井寺市川北3-6-5)」の3ヵ所です。これらの場 所では、予約図書の受け取りや、図書の返却・予約・新規登録などができます。 |

||

0162.jpg) |

0130.jpg) |

0038.jpg) |

||

| ⑥ 歴史展示室の様子 左は大型ジオラマ | ⑦ 大修羅レプリカの展示 | ⑧ 小修羅の実物(重要文化財) |

| 楽しいジオラマ「古墳をつくる」 |

| 展示室の中央には「古墳をつくる」という題で、古墳築造の様子をイメージしたジオラマが展示されています。これは吹田市の万博記念 公園で開催された朝日新聞社主催『よみがえる修羅展』で展示されたもので、催し終了後に、朝日新聞社より藤井寺市に寄贈されました。 朝日新聞社は、それまでに厚生文化事業として「修羅復元事業」に取り組んでおり、事業の一環としてこの展示会を開催しました。ジオラ マは堺市在住の中西弘光さんが和紙で製作されたもので、極めて精巧に作られており、様々な場面の多さと人物の姿の表現に感心させられ ます。古墳時代の人々の労働と暮らしの様子が生き生きと再現されています。見ていて大変楽しい、一見の価値があるジオラマです。近く に来られた時は、ぜひ一度ご覧になってください。以下に、ジオラマの部分写真をいくつか紹介します。 |

0113.jpg) |

0102.jpg) |

|

| 1) 巨石をのせた「修羅」をひく大勢の人々 | 2) 出土した大修羅が忠実に再現されている | |

0050.jpg) |

0143.jpg) |

|

| 3) 工事を見守る大王と造営の司や巫女たち | 4) 古墳築造工事の全体像 船では大量の葺き石の荷揚げ作業 | |

0054.jpg) |

0053.jpg) |

|

| 5) 大量の埴輪や玉石が墳丘に運ばれて行く | 6) 埴輪の据付作業や葺き石の貼り付け作業 | |

0065.jpg) |

0087.jpg) |

|

| 7) 様々な作業パターンが再現されている | 8) 石工たちの石割り作業 | |

0067.jpg) |

0064.jpg) |

|

| 9) 工事用道具を作る鍛冶(かじ)作業 | 10) 原木を削って製材作業 | |

0069.jpg) |

0071.jpg) |

|

| 11) 川岸では造船作業が進む 古代船の形が再現されている | 12) 土釜での飯炊きと餅つき 右は造船作業 | |

0075.jpg) |

0153.jpg) |

|

| 13) 川べりでの洗濯 鵜飼いも行われている | 14) 高床式倉庫 柿取り 相撲 猫を追う女 | |

0081.jpg) |

0090.jpg) |

|

| 15) ちびっ子相撲 犬猫も応援 どろぼう猫と追う女 | 16) 巨石の上ではひと眠り 仕事さぼりか? | |