1877پi–¾ژ،10”Nپj

پ@پ@ƒGƒWƒ\ƒ“پi•ؤپj‰¹گ؛‚ج‹Lک^ƒپƒfƒBƒA”–¾پB

پ@پ@پu‚낤ٹا’~‰¹‹@پvپE–ٌ‚Q•ھپB—锓گ»‚ح‚P•ھ‹Lک^پB’·‚³10‡pپA’¼Œa‚T‡pپB200ƒhƒ‹پB

پ@پ@پ@پ@

1909پi–¾ژ،42”Nپj

پ@پ@‚r‚oƒŒƒRپ[ƒhپEچإ‘ه‚W•ھپi—¼–تپjپB‚P‰~20â³پi1910پjپA250‰~پi1953”Nپj’¼Œa25پA30‡pپB1963”Nگ¶ژY’†ژ~پB

1941پiڈ؛کa16”Nپj

پ@پ@ƒpƒ“ƒ`ƒJپ[ƒhپE‚P–‡‚إ80•¶ژڑپA90Œ…‚ئ80Œ…‚جٹpŒٹژ®پA80Œ…‚ھژه—¬‚¾‚ء‚½پB

1944پiڈ؛کa19”Nپj

پ@پ@•ؤپAƒnپ[ƒoپ[ƒh‘ه‚إƒٹƒŒپ[ژ®ŒvژZ‹@پAMARK°1(ƒ}پ[ƒNƒڈƒ“)ٹ®گ¬

پ@پ@پ@پ@

1945پiڈ؛کa20”Nپjپ¦‘و‚Qژں‘هگيڈI‚ي‚é

پ@پ@•ؤپAƒmƒCƒ}ƒ“‹³ژِƒvƒچƒOƒ‰ƒ€“à‘ •ûژ®‚جŒvژZ‹@پiƒmƒCƒ}ƒ“Œ^پj”•\

پ@پ@پ@پ@

1946پiڈ؛کa21”Nپj

پ@پ@•ؤپAƒyƒ“ƒVƒ‹ƒoƒjƒA‘هٹw‚إگ^‹َٹاژ®ŒvژZ‹@پAEANICپiƒGƒAƒjƒbƒNپjٹ®گ¬

1948پiڈ؛کa23”Nپj

پ@پ@•ؤپAƒxƒ‹Œ¤‹†ڈٹپAƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^‚ً”–¾

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

1950پiڈ؛کa25”Nپj

پ@پ@ƒIپ[ƒvƒ“ƒٹپ[ƒ‹TAPEپEچإ‘ه60•ھپA1100‰~(15•ھ)پ`3000‰~(60•ھ)پB’¼Œa12.7پ`25.4‡pپBƒ\ƒjپ[‚ھ””„پB

پ@پ@پ@پ@پ@

1951پiڈ؛کa26”Nپj

پ@پ@‚k‚oƒŒƒRپ[ƒhپEچإ‘ه‚PژٹشپA2300‰~(1951)پ`2800‰~(1980”N)پB’¼Œa30‡pپB

1952پiڈ؛کa27”Nپj

پ@پ@ژ¥‹Cƒeپ[ƒvپEƒoƒbƒNƒAƒbƒv—pپA‚PƒCƒ“ƒ`100•¶ژڑپBƒٹپ[ƒ‹Œa10.5‡pپBڈ‰ٹْ‚حƒIپ[ƒvƒ“ƒٹپ[ƒ‹Œم‚ة‚حƒJƒZƒbƒgƒeپ[ƒv‚ةپB

1954پiڈ؛کa29”Nپj

پ@پ@‚d‚oƒŒƒRپ[ƒhپEچإ‘ه‚W•ھپi—¼–تپjپA300‰~(1954)پ`700‰~(1980”N)پA’¼Œa17‡p

1955پiڈ؛کa30”Nپj

پ@پ@‚r‚n‚m‚x“Œ’تچH(SONY)پAƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^ƒ‰ƒWƒI‚ً”•\

پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiژتگ^‚ح1958”Nگ»پj

1957پiڈ؛کa32”Nپj

پ@پ@ƒnپ[ƒhƒfƒBƒXƒNژہ—p‚ة‚ب‚éپBƒfپ[ƒ^پAچإ‘ه81.9ƒMƒKƒoƒCƒgپB

1963پiڈ؛کa38”Nپj

پ@پ@ƒfƒBƒXƒNƒpƒbƒNپE’¼Œa14ƒCƒ“ƒ`پA‚RƒپƒKƒoƒCƒgپB‚h‚a‚l‚ھٹJ”ژو‚è‘ض‚¦‰آ”\‚بƒfƒBƒXƒNپB

1964پiڈ؛کa39”Nپjپ¦“Œ‹ƒIƒٹƒ“ƒsƒbƒNٹJچأ

پ@پ@•ؤپADartmouth‘هٹw‚a‚`‚r‚h‚bŒ¾ŒêپAٹJ”‚³‚ê‚éپB

پ@پ@پ@پ@

1966پiڈ؛کa41”Nپj

پ@پ@ƒJƒZƒbƒgƒeپ[ƒvپEک^‰¹ژٹش30/60/90/120•ھپA700‰~60•ھ(1966”N)پBƒtƒBƒٹƒbƒvƒXژذ‚ھٹJ”‹Zڈpڈî•ٌ‚ًŒِٹJپB

پ@پ@پ@پ@ پ@ƒJƒZƒbƒgƒeپ[ƒv پ@ƒJƒZƒbƒgƒeپ[ƒv

1969پiڈ؛کa44”Nپj

پ@پ@ƒrƒfƒIƒJƒZƒbƒgپiƒxپ[ƒ^پjپEچإ‘ه90•ھپA6000‰~(1969”N)ƒ\ƒjپ[‚ھٹJ”پB

پ@پ@پ@پ@ پ@ƒrƒfƒIƒeپ[ƒvپiƒxپ[ƒ^پj پ@ƒrƒfƒIƒeپ[ƒvپiƒxپ[ƒ^پj

پ@پ@پu‚k‚جژڑ‚ًژَ‚¯ژو‚ء‚½‚©پHپvƒRƒ“ƒsƒ…پ[ƒ^پ[’تگM‚h‚l‚oپiDDP516پj‚إگ¬Œ÷پB

پ@پ@پiƒJƒٹƒtƒHƒ‹ƒjƒA‘هٹwƒچƒTƒ“ƒ[ƒ‹ƒXچZپ©پ¨ƒXƒ^ƒ“ƒtƒHپ[ƒhŒ¤‹†ڈٹٹشپj

1970پiڈ؛کa45”Nپj

پ@پ@ƒRƒ“ƒsƒ…پ[ƒ^’تگMپA‘±‚¢‚ؤƒ}ƒTƒ`ƒ…پ[ƒZƒbƒcچH‰ب‘هپ©پ¨ƒnپ[ƒoپ[ƒh‘ه‚إگ¬Œ÷پB

1971پiڈ؛کa46”Nپj

پ@پ@ƒCƒ“ƒeƒ‹گ¢ٹEڈ‰‚ج‚Sƒrƒbƒgƒ}ƒCƒRƒ“پii4004پj‚ً”•\پBƒ}ƒCƒRƒ“’aگ¶

پ@پ@“ْ–{‚إ‚ح“ْ—§‚ئ•xژm’تپA‰«“d‹C‚ئژO•HپA‚m‚d‚b‚ئ“Œژإ‚ھ‚»‚ꂼ‚ê’ٌŒgپB‘±‚¢‚ؤ‚h‚a‚l‚àƒVƒXƒeƒ€370/135‚ً”•\پB

1972پiڈ؛کa47”Nپj

پ@پ@ƒtƒچƒbƒsپ[ƒfƒBƒXƒN“oڈêپB720ƒLƒچƒoƒCƒgپ`1.44ƒپƒKƒoƒCƒgپB

پ@پ@ƒCƒ“ƒeƒ‹‚Wƒrƒbƒgپii8008پjƒvƒچƒZƒbƒT”•\

پ@پ@“ْ–{‚إپu“ڑ‚¦ˆê”پv“d‘ى‚ھƒuپ[ƒ€پB

پ@پ@پ@پ@

1973(ڈ؛کa48”N) -----پ@پ@پ¦‘وˆêژںƒIƒCƒ‹ƒVƒ‡ƒbƒN

پ@پ@NECپ@‚SƒrƒbƒgپiƒتCOM-4پjƒvƒچƒZƒbƒT”•\پB

پ@پ@‘Sچ‘‚ج‹âچsٹشƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“ژn“®

1974پiڈ؛کa49”Nپj

پ@پ@NECپ@8ثق¯ؤپiƒتCOM-8پj16ثق¯ؤپiƒتCOM-16پjƒvƒچƒZƒbƒT”•\پB

پ@پ@“ْ—§4ƒrƒbƒgپiHMCS-1پj”•\پB

پ@پ@ƒCƒ“ƒeƒ‹ٹî”آƒLƒbƒgپii8008پj•ؤ‚إƒuپ[ƒ€

1975پiڈ؛کa50”Nپjپ@پ¦ƒxƒgƒiƒ€گي‘ˆڈIŒ‹

پ@پ@“ْ–{‚إ‚àچ‘ژY‚Wƒrƒbƒgƒ}ƒCƒRƒ“‘±پX“oڈê

پ@پ@ƒ\ƒtƒg8080—pBASICƒCƒ“ƒ^پ[ƒvƒٹƒ^ٹJ”پiƒrƒ‹ƒQپ[ƒcپjƒ}ƒCƒNƒچƒ\ƒtƒgژذپB

1976پiڈ؛کa51”Nپjپ@پ¦ƒچƒbƒLپ[ƒhژ–Œڈ‹N‚«‚é

پ@پ@ژGژڈƒpƒ\ƒRƒ“ژڈپi‚hپ^‚nپj‘nٹ§

پ@پ@ƒJƒZƒbƒgƒrƒfƒI(VHF)””„‚³‚ê‚éپBƒxپ[ƒ^‘خ‚u‚g‚eگي‘ˆ‚جژn‚ـ‚èپB

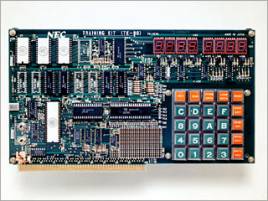

پ@پ@NECƒ}ƒCƒRƒ“ƒLƒbƒgپi‚s‚j-80پj”•\

پ@پ@ƒVƒ…ƒKپ[ƒgژذ‚TƒCƒ“ƒ`پAƒ~ƒj‚e‚cٹJ”

پ@پ@پ@پ@ پ@TK-80 ƒLƒbƒg پ@TK-80 ƒLƒbƒg

1977پiڈ؛کa52”Nپj

پ@پ@“ْ–{ڈ‰‚جƒ}ƒCƒRƒ“ƒVƒ‡پ[ٹJچأپAڈH—tŒ´‚إƒVƒ‡ƒbƒv—گ—§پBBASICŒ¾Œêژه—¬‚ة

ژGژڈŒژٹ§ژڈپiƒAƒXƒLپ[پj‘nٹ§

پ@پ@

پ@پ@“ْ–{ƒ^ƒ“ƒfƒBژذپiTRS-80پjپAƒRƒ‚ƒhپ[ƒ‹ژذپiPET2010پj””„

|

|

1977”N

ƒAƒbƒvƒ‹‘n‹ئپBƒXƒeƒBپ[ƒuپEƒIƒYƒjƒƒƒbƒN‚ئƒXƒeƒBپ[ƒuپEƒWƒ‡ƒuƒX

‹@ژيپFƒAƒbƒvƒ‹‡Uپi”Nٹش13–œ‚Tگç‘نپjپ@‚s‚u‚ة‚آ‚ب‚¢‚إٹy‚µ‚قپB‚â‚ھ‚ؤگ¢ٹEڈ‰‚ج•\ŒvژZƒ\ƒtƒgپuƒrƒWƒJƒ‹ƒNپvگ¶‚ـ‚ê‚é

پ@ƒAƒbƒvƒ‹‡U پ@ƒAƒbƒvƒ‹‡U |

1978پiڈ؛کa53”Nپjپ@پ@پ¦گ¬“c‹َچ`ٹJچ`

پ@پ@پ@پ@

پ@پ@“Œژإƒڈپ[ƒvƒچپi‚i‚v-10پj‚ً”•\پB630–œ‰~پA220‡s

پ@پ@CPUƒCƒ“ƒeƒ‹پii8086پjپAƒ‚ƒgƒچپ[ƒ‰پi68000پj

پ@پ@ƒUƒCƒچƒOژذ16ƒrƒbƒgپAپiZ-8000پj

پ@پ@ژGژڈŒژٹ§ژڈپu‚q‚`‚lپv‘nٹ§

پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ƒڈپ[ƒvƒچJW-10 پ@ƒڈپ[ƒvƒچJW-10

1979پiڈ؛کa54”Nپjپ@پ@پ¦ƒCƒ“ƒxپ[ƒ_پ[ƒQپ[ƒ€‘ه—¬چs

پ@پ@NECپiPC°8001پj””„

پ@پ@ƒ\ƒtƒgٹبˆصŒ¾ŒêپiVISICALCپj””„پA•ؤƒpپ[ƒ\ƒiƒ‹پEƒAپ[ƒcژذ

پ@پ@ƒVƒƒپ[ƒvپiMZ°80Kپj””„

پ@پ@“ْ—§پiƒxپ[ƒVƒbƒNƒ}ƒXƒ^پ[ƒŒƒxƒ‹‚Rپj””„

پ@پ@SONY3.5ƒCƒ“ƒ`پAƒ}ƒCƒNƒچFDٹJ”

پ@پ@پ@پ@ پ@ƒVƒƒپ[ƒvMZ-80K پ@ƒVƒƒپ[ƒvMZ-80K

1980پiڈ؛کa55”Nپj

پ@پ@IBMƒڈƒ“ƒ`ƒbƒvƒ}ƒCƒRƒ“‚ج‚b‚o‚tپi370پj‚ًژژچى

1981پiڈ؛کa56”Nپj

پ@پ@ƒŒپ[ƒUپ[ƒfƒBƒXƒNپEچإ‘ه‚QژٹشپA7800‰~(‰f‰و)ƒpƒCƒIƒjƒA‚k‚c‚ھچ‘ژY‘و‚Pچ†پB

پ@پ@ƒ\ƒtƒg‚l‚r-‚c‚n‚r‚ًٹJ”پiƒ}ƒCƒNƒچƒ\ƒtƒgژذپj

پ@پ@ƒCƒ“ƒeƒ‹32ƒrƒbƒgƒ}ƒCƒRƒ“پiiAPX432پj‚ً”•\

پ@پ@IBMƒpƒ\ƒRƒ“گiڈo‚ًگ錾پiIBM-PCپj

پ@پ@NECپ@‚o‚b-8801””„

پ@پ@•xژm’ت ‚e‚l-8‚ً””„

پ@پ@ƒ‚ƒgƒچپ[ƒ‰پF16ƒrƒbƒg‚b‚o‚tپiMC6800پjƒ}ƒbƒLƒ“ƒgƒbƒVƒ…‚ة“‹چع

پ@PC-8801 پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@FM-8 |

|

1981”N

پ@—\’è‚جژںگ¢‘م‹@ژيپuLisaپiƒٹƒTپjپvٹJ”‚ھ’x‚ê‚éپB‚آ‚ب‚¬‚جپuƒAƒbƒvƒ‹‡Vپv‚حگ«”\‚ھˆ«‚ژ¸”s‚ةڈI‚ي‚éپB

1983”N

پ@ƒٹƒT‚â‚ء‚ئڈo‰×‚³‚ê‚éپBƒ}ƒEƒX‘€چى‚إپA’l’i‚ح9915ƒhƒ‹پi–ٌ230–œ‰~پj

|

1982پiڈ؛کa57”Nپj

پ@پ@‚b‚cپE‰¹ٹyچؤگ¶پAچإ‘ه75•ھپB‚Wپ`12‡pپAƒ\ƒjپ[‚ئƒtƒٹƒbƒvƒX‹¤“¯ٹJ”پB

پ@پ@ƒGƒvƒ\ƒ“پiHC-20پj‚p‚bƒVƒٹپ[ƒY‚ً””„

پ@پ@NEC ‚o‚b-9801پA16ثق¯ؤپA8086/5MHzپAڈ‰‘م‚ً””„

پ@پ@ƒ|ƒPƒRƒ“ٹeژذ‚©‚ç””„

پ@پ@ژGژڈŒژٹ§ژڈپuƒ\ƒtƒgڈî•ٌپv‘nٹ§

پ@پ@‚h‚a‚lژY‹ئƒXƒpƒCژ–ŒڈپA“ْ—§پAژO•HٹضŒWژز‘ك•ك

پ@پ@ƒCƒ“ƒeƒ‹پFCPUپi80286پj

| پ@پ@پ@پ@پ@پ@ |

HC-20 |

پ@پ@

NEC 9800ƒVƒٹپ[ƒYڈ‰‘م‹@

|

1984پiڈ؛کa59”Nپj

پ@پ@‚PŒژپAƒ}ƒbƒN””„پA128K32ثق¯ؤپi68000پj“‹چعپA2495ؤقظپB

پ@پ@‚m‚d‚b ‚o‚b-9801F3پA16ثق¯ؤپA8086/5MHzپAزسط256KB‚ةٹg’£

پ@پ@Windowsڈ‰ٹْƒoپ[ƒWƒ‡ƒ““oڈêپBکb‘è‚ة‚ب‚炸

پ@پ@8801—pپiƒ†پ[ƒJƒ‰پj””„پB“ŒٹCƒNƒٹƒGƒCƒg

پ@پ@‚m‚d‚b 11ŒژپA‚o‚b-9801M2””„

پ@پ@‚n‚r‚حپiMS-DOSپACP/M-86پABASICپj‚ج‚¢‚¸‚ê‚©‚ةکb‘è

پ@پ@‚n‚r‚إ‚جƒfپ[ƒ^‹¤—L‰»–â‘è‚إپuƒ\ƒtƒgڈî•ٌپvƒKƒ“ƒoƒ‹

|

|

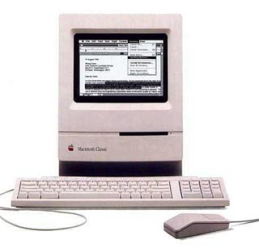

1984”N

ƒ}ƒbƒLƒ“ƒgƒbƒVƒ…پi128‚jپj2495ƒhƒ‹پB‚g‚c“‹چع‚ب‚µپAƒپƒ‚ƒٹ128KBپA400KB‚جƒtƒچƒbƒsپ[‚ة‚n‚r‚ئƒAƒvƒٹƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ً‹l‚كچ‚قڈo‘«‚حچD’²‚¾‚ء‚½پB

ƒWƒ‡ƒuƒX‚ھƒWƒ‡ƒ“پEƒXƒJپ[ƒٹپ[‚ئ‚ج‘خŒˆ‚إƒAƒbƒvƒ‹‚ً‹ژ‚éپBMac‚ح‘هƒqƒbƒgڈ¤•i‚ئ‚ب‚éپB

پ@پƒƒIƒtƒBƒXٹآ‹«پuƒ}ƒbƒNƒIƒtƒBƒXپv‚جچ\‘zپ„

پ@“–ژپAMac‚و‚èچ‚‰؟‚¾‚ء‚½ƒLƒ„ƒmƒ“گ»ƒGƒ“ƒWƒ““‹چع‚جƒŒپ[ƒUپ[ƒvƒٹƒ“ƒ^‚ة•¶ژڑ‚âƒOƒ‰ƒtƒBƒbƒNƒX‚ً‚«‚ê‚¢‚ةˆَچü‚·‚é•û–@‚إچ¢‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚±‚ëپAƒAƒhƒrژذپiƒ[ƒچƒbƒNƒXژذƒpƒچƒAƒ‹ƒgŒ¤‹†ڈٹ‚ً‚â‚ك‚½“ٌگl‚ھچى‚ء‚½‰ïژذپj‚جڈذ‰î‚ًژَ‚¯‚éپBƒAƒhƒr‚إ‚حپuƒ|ƒXƒgƒXƒNƒٹƒvƒgپv‚ئ‚¢‚¤•¶ڈ‘‚ًƒvƒٹƒ“ƒ^‚ة‚و‚èچ‚‰ً‘œ“x‚إˆَچü‚·‚é‹Zڈp‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½پBƒWƒ‡ƒuƒX‚ح‚±‚جƒ|ƒXƒgƒXƒNƒٹƒvƒg‚ج‹Zڈp‚ئŒ_–ٌ‚ًŒ‹‚شپB

پ@ƒAƒhƒrژذ‚حˆَچüƒVƒXƒeƒ€‚ئ‚µ‚ؤ‚جٹJ”‚ً‚ئ‚è‚â‚كƒ|ƒXƒgƒXƒNƒٹƒvƒg‚ج‹Zڈp‚ًƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX‰»‚µ‚ؤ‘هگ¬Œ÷‚ًژû‚ك‚½پBˆê•ûپAƒAƒbƒvƒ‹‚حƒ|ƒXƒgƒXƒNƒٹƒvƒg‘خ‰‚جƒvƒٹƒ“ƒ^‚ًژè‚ة‚µ‚½پB‚±‚جژپAگV‹»‰ïژذƒAƒ‹ƒ_ƒXژذ‚ھ”–¾‚µ‚½ƒŒƒCƒAƒEƒgƒ\ƒtƒgپuƒyپ[ƒWƒپپ[ƒJپ[پv‚ھ‰ء‚ي‚èپA‚c‚s‚oپi“dژq‘ىڈمڈo”إپj‚ھ’aگ¶‚·‚éپB

Mac512Kƒپƒ‚ƒٹ—e—ت‚ً‘گفپBƒnپ[ƒhƒfƒBƒXƒNگع‘±‚جMacƒvƒ‰ƒX‚ب‚ا‚جŒمŒp‹@‚àڈo‚»‚낤پB

‚c‚s‚oڈo”إ‚ج‹Zڈp‚حٹCٹO‚ضچL‚ـ‚éپB

ƒWƒ‡ƒ“پEƒXƒJپ[ƒٹپ[‚حƒ}ƒ‹ƒ`ƒپƒfƒBƒAژsڈê‚ًگ¶‚فڈo‚·پB

|

1985پiڈ؛کa60”Nپj

پ@پ@CPUƒCƒ“ƒeƒ‹پi386پj

پ@پ@ƒAƒbƒvƒ‹‚جDAINAMAC(ƒ_ƒCƒiƒ}ƒbƒN)پAƒLƒƒƒmƒ“‚ھ512KB‚ة“ئژ©ٹ؟ژڑROM“‹چع‚إ“ْ–{Œê‚ًƒTƒ|پ[ƒgپ@\898,000

پ@پ@چ‚‚‚ؤ”„‚ꂸپB

پ@پ@‚m‚d‚bپ@2ŒژپA9801M3پ@5ŒژپA9801U298XAپ@7ŒژپA9801VF29801M0/VM2

پ@پ@‚QŒژپAƒ\ƒtƒgپujXWORDپvˆê‘¾کY‚ج‘Oگg”•\‚³‚ê‚é

پ@پ@10ŒژپA‚m‚d‚bژ©ژذگ»CPUپu‚u‚R‚Oپvپii8086‚جŒفٹ·پj‚ً9801VM2‚ة“‹چع

پ@پ@پuˆê‘¾کYپvMS-DOSڈم‚إ“oڈê

پ@پ@پuڈ¼پvMS-DOSپABASICپAPC98XA”إ‚ج‚Rژي‚ً”•\

پ@پ@پudBASEپvپuWordStarپv“™‚ھ‘ٹژں‚¬MS-DOS‚ةڈو‚èٹ·‚¦

1986پiڈ؛کa61”Nپjپ@پ@پ¦“ْ•ؤ”¼“±‘جŒًڈآچإڈIچ‡ˆس

پ@پ@‚PŒژپAƒAƒbƒvƒ‹PlusپAپگ2599پ@پڈ648000

پ@پ@‚m‚d‚bپ@PC°980VX2پA16ثق¯ؤپA80286/V30

پ@پ@ƒڈپ[ƒvƒچƒ\ƒtƒgپuڈ¼86پv””„

پ@پ@‚TŒژپAƒAƒbƒvƒ‹ٹ؟ژڑTalk‚ً“‹چع

پ@پ@‚b‚o‚t ƒ‚ƒgƒچپ[ƒ‰پFپi68030پj

پ@پ@‘هژèƒpƒ\ƒRƒ“’تگMƒlƒbƒgٹJژnپiPCVANپANIFTYپAMIXپj‚ب‚ا

|

|

1986”N

پ@ڈ‰‘مMacٹJ”‚جƒrƒ‹پEƒAƒgƒLƒ“ƒ\ƒ“‚ھپuƒnƒCƒpپ[ƒJپ[ƒhپv‚ًچى‚éپBپi‘½—l‚بƒپƒfƒBƒA‚ًچ¬چف‚³‚¹‘¼‚جڈî•ٌ‚ئƒٹƒ“ƒN‚³‚¹‚éچ،“ْ‚جWeb‚ة‹ك‚¢‚à‚جپBƒpƒ\ƒRƒ“‚ة‘a‚¢ƒAپ[ƒeƒXƒg‚ب‚ا‚ھ‚½‚‚³‚ٌ‚جچى•i‚ًچى‚ء‚½پj |

1987پiڈ؛کa62”Nپj-----

پ@پ@ƒAƒbƒvƒ‹Macintosh‡Uپi68020پj32ثق¯ؤ“‹چعپA•ھٹ„Œ^ƒ‚ƒfƒ‹پAƒJƒ‰پ[پAFDپ@\748,000

پ@پ@‚RŒژپAƒGƒvƒ\ƒ“‚o‚b-98‚جŒفٹ·‹@‚ً””„پiPC-286پj

پ@پ@‚WŒژپAƒAƒbƒvƒ‹پuHyper Cardپvƒ}ƒbƒN—pƒfپ[ƒ^ٹا—ƒcپ[ƒ‹پAŒ¾ŒêƒvƒچƒOƒ‰ƒ€

پ@پ@پ@پ@ پ@ƒGƒvƒ\ƒ“‚جŒفٹ·‹@ PC-286 پ@ƒGƒvƒ\ƒ“‚جŒفٹ·‹@ PC-286

1988پiڈ؛کa63”Nپj-----پ@پ@پ¦گ£Œث‘ه‹´ٹJ’ت

پ@پ@‚b‚cپ|‚q‚n‚lپE‰¹ٹyپEƒfپ[ƒ^—pپA650ƒپƒKƒoƒCƒgپB

پ@پ@NECپ@PC-980RA2پA32ثق¯ؤپA386پAƒEƒBƒ“ƒhƒEƒY‚ھژg‚¦‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½

پ@پ@CPUƒCƒ“ƒeƒ‹پi386SXپj

پ@پ@ƒ\ƒtƒgگVڈ¼پiگ}Œ`ƒvƒچƒZƒbƒT’كپj“‹چع

پ@پ@10ŒژپAƒAƒbƒvƒ‹‚m‚…‚ک‚”پA“ْ–{‚إ‚حƒLƒƒƒmƒ“‚ھ”ج”„

پ@پ@پ@پ@پ@

1989پi•½گ¬‚P”Nپj

پ@پ@CPUƒCƒ“ƒeƒ‹پFپi486پj

پ@پ@ƒAƒbƒvƒ‹‚r‚dپ^30پi68030پj1.44MB‚جƒhƒ‰ƒCƒu‚ً‘•”ُMS-DOSƒfپ[ƒ^‚ھ“ا‚ك‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB

پ@پ@ƒAƒbƒvƒ‹پu‚r‚™‚“‚”‚…‚چ‚VپvپAIBM‚جژںگ¢‘مOSپAOS/2‚ًˆسژ¯‚µ‚½‚à‚ج

پ@پ@‚UŒژپA“Œژإپuƒ_ƒCƒiƒuƒbƒNJ-3100پv””„

پ@پ@‚XŒژپAƒAƒbƒvƒ‹پAƒ|پ[ƒ^ƒuƒ‹””„پBپ@\998,000پ@‰؟ٹi‚ھچ‚‚•s•]

پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ƒ_ƒCƒiƒuƒbƒNپ@J-3100 پ@ƒ_ƒCƒiƒuƒbƒNپ@J-3100

پœ1990پi•½گ¬‚Q”Nپj

پ@پ@‚b‚o‚t ƒ‚ƒgƒچپ[ƒ‰پFپi68040پj

پ@پ@“ْ–{‚h‚a‚lپAپiDOS/Vپj‚ً”•\

پ@پ@‚l‚cƒ~ƒjƒfƒBƒXƒNپE‰¹ٹyچؤگ¶پAچإ‘ه80•ھپA980‰~پAƒ\ƒjپ[‚ھٹJ”پB

پ@پ@10ŒژپAƒAƒbƒvƒ‹پu‚b‚Œ‚پ‚“‚“‚‰‚ƒپv‰؟ٹiˆّ‚«‰؛‚°پi50%OFFپj‚إ•پ‹y‚ً‚ث‚炤

پ@پ@پ@پ@پ@ پ@Mac Classic پ@Mac Classic

پœ1991پi•½گ¬‚R”Nپj

پ@پ@‚b‚o‚t ƒCƒ“ƒeƒ‹پFپi‚S‚W‚U‚r‚wپj

پ@پ@ƒNƒ‰ƒuپu‚µ‚ë‚ھƒlƒbƒgپv’aگ¶

پ@پ@ƒڈپ[ƒvƒچƒ\ƒtƒgپuڈ¼Ver‚Tپv ””„

پ@

|

|

1991”N

پ@ƒNƒCƒbƒNƒ^ƒCƒ€پiQickTimeپj“oڈêپB

پ@ƒAƒbƒvƒ‹پu‚p‚•‚‰‚ƒ‚‹ ‚s‚‰‚چ‚…پv“®‰وپA»³فؤق‚ًچؤŒ»‚·‚é؟جؤ‚ًژہŒ»

پ@پ@10ŒژپAƒAƒbƒvƒ‹پuƒNƒAƒhƒ‰700پA900پvپi68040پj“‹چع‚إڈˆ—‘¬“x‚ھ‘¬‚‚ب‚ء‚½پBƒuƒbƒNƒpƒ\ƒRƒ“پiPowerBookپj‚à””„پB

پ@پ@ƒAƒbƒvƒ‹پA‚h‚a‚l‚ئ’ٌŒgپAƒ‚ƒgƒچپ[ƒ‰‚ئ‚ج‚Rژذ‚إCPUٹJ”‚ً–عژw‚· |

1992پi•½گ¬‚S”Nپj

پ@پ@NEC PC°9801FA2پA486SX

پ@پ@؟جؤ پiˆê‘¾کYپjVer‚T””„

پ@پ@CPU ²فأظپFپiPenteumپj

پ@پ@؟جؤ پi³¨فؤق³½قپjVre3.1•ؤ‚إ””„

پ@پ@

|

|

1992”N

پ@پ@‚RŒژپAƒAƒbƒvƒ‹‚b‚c‚P‚T‚O‚R”ش–ع‚جCD°ROMƒhƒ‰ƒCƒuپ@ƒVƒXƒeƒ€‚VپA

پ@پ@10ŒژپA±¯جكظ PowerBookپ@‚c‚•‚ڈ±ہقجكہ‚إأق½¸ؤ¯جك—ک—p‚ھ‚إ‚«‚é‹@ژي””„پB

” چھ‚إƒ}ƒ‹ƒ`ƒپƒfƒBƒAچ‘چغ‰ï‹c” چھƒtƒHپ[ƒ‰ƒ€‚ھٹJ‚©‚ꂽپBƒWƒ‡ƒ“پEƒXƒJپ[ƒٹپ[گVƒپƒfƒBƒACD-ROM‚ًƒpƒ\ƒRƒ“‚ض•Wڈ€“‹چع‚·‚é‚و‚¤’ٌڈ¥‚·‚éپBƒAƒbƒvƒ‹پA•xژm’ت‚ب‚اƒپپ[ƒJپ[گ”ژذ‚±‚ê‚ةچ‡ˆسپBƒ}ƒNƒچƒ}ƒCƒ“ƒhژذپiŒ»چف‚حƒAƒhƒrژذ‚جˆê•”پj‚جپuƒfƒBƒŒƒNƒ^پ[پv‚ئ‚¢‚¤ƒ\ƒtƒg‚ئپuQickTimeپv‚ئ‚جŒ‹چ‡‚ة‚و‚è•S‰بژ–“TپAƒQپ[ƒ€پA’èٹْٹ§چs•¨پA‘fچقڈWپAƒAƒ_ƒ‹ƒgƒRƒ“ƒeƒ“ƒc‚ب‚اٹeژي‚جƒRƒ“ƒeƒ“ƒcچىگ»‚جڈê–ت‚إMac‚ح’†گS“I‘¶چف‚¾‚ء‚½پB

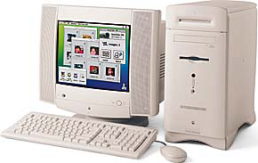

پ@“ْ–{‚إ‚àˆê”تڈء”ïژزپiƒRƒ“ƒVƒ…پ[ƒ}پ[پjŒü‚¯‚ئ‚µ‚ؤپuƒpƒtƒHپ[ƒ}پvƒVƒٹپ[ƒY‚ھگl‹C‚ً”ژ‚µپAƒ}ƒbƒNƒ†پ[ƒUپ[‚ھ‘‚¦‚éپB

پ@پƒƒAƒbƒvƒ‹‚جŒفٹ·‹@–â‘èپ„

1992”Nچ پ@Œفٹ·‹@ƒrƒWƒlƒX‚ةڈو‚肾‚µپA“ْ–{‚جƒpƒCƒIƒjƒAپA•ؤچ‘ƒ‚ƒgƒچپ[ƒ‰ژذپA‘¼10گ”ژذ‚ھŒفٹ·‹@‚ًگ§چى”ج”„‚µ‚ؤ‚¢‚½پBƒpƒڈپ[ƒRƒ“ƒsƒ…پ[ƒeƒBƒ“ƒOژذ‚حچ‚‘¬‚إ—ُ‰؟‚ب‹@ژي‚ً””„پB

پEٹJ”’†ژ~‚جپuƒRپ[ƒvƒ‰ƒ“ƒhپv‚ًپuƒ}ƒbƒNOS‚Wپv‚ئ‰ü–¼پB

|

1993پi•½گ¬‚T”Nپj

پ@پ@؟جؤپi³¨فؤق³½قپjVer3.1 “ْ–{‚إ””„

پ@پ@NECپ@PC°9821ApپA486DX2

1994پi•½گ¬‚U”Nپj

پ@پ@ƒCƒ“ƒeƒ‹پFپiIntelDX4پj

|

|

1993پi•½گ¬‚T”Nپj

پ@پ@‚WŒژپAƒAƒbƒvƒ‹Newtonƒ}ƒbƒNƒڈپ[ƒ‹ƒh‰ïڈê‚إ‚R“ْٹش‚إ”„‚èگط‚êپA‚ھپAƒoƒO‚ھ‚ ‚ء‚½پB

پ@پ@10ŒژپAƒAƒbƒvƒ‹Centrisپ@‚`‚uچإگVƒ‚ƒfƒ‹

1994پi•½گ¬‚U”Nپj

پ@پ@‚RŒژپAƒAƒbƒvƒ‹Power Macintosh ƒVƒٹپ[ƒY””„

پ@پ@‚±‚جچ پAƒAƒbƒvƒ‹‚جƒ‚ƒfƒ‹ƒ`ƒFƒ“ƒW‚حŒƒ‚µ‚ƒ†پ[ƒUپ[‚ج•s•]‚ً”ƒ‚¤پB

پ@پ@پ@پ@ پ@Power Mac پ@Power Mac

پ@پƒƒAƒbƒvƒ‹‚ج•ِ‰َپ„

1994”Nچ

پE–c‘ه‚بŒ¤‹†”ï‚ج’چ“üپAژذ“à‚ج–³–@’n‘ر‰»پAٹJ”ƒvƒچƒWƒFƒNƒg‚ج—گ—§

پE“ٌ‚آ‚جژںگ¢‘م‚n‚r‚ج“عچءپBپuƒRپ[ƒvƒ‰ƒ“ƒhپvپAپuƒXƒ^پ[ƒgƒŒƒbƒNپvپiƒ}ƒbƒNˆبٹO‚جƒpƒ\ƒRƒ“‚إ“®‚پHپj

پEگV•·‚ة‚حکA“ْƒAƒbƒvƒ‹”ƒژû‚ج‹Lژ–پBAT&TژذپAƒTƒ“پEƒ}ƒCƒNƒچƒVƒXƒeƒ€ƒYژذپAƒ\ƒjپ[‚ب‚ا”ƒژû‚ة‹»–،‚ًژ‚آپB

پEƒ\ƒtƒgٹJ”ژز‚ج—£ژUپBƒMƒ‹پEƒAƒپƒٹƒIگ[چڈ‚بچàگ–â‘è‚ً‰ًŒˆ‚·‚ׂچؤŒڑ‚ةڈو‚èڈo‚·پB‘n‹ئژزƒXƒeƒBپ[ƒuپEƒWƒ‡ƒuƒXƒAƒbƒvƒ‹‚ة•œ‹AپBƒWƒ‡ƒuƒXپAƒNپ[ƒfƒ^پ[‰وچô‚µƒAƒپƒٹƒI‚ً’ا•ْ

|

پiƒpƒ\ƒRƒ“ژj‡A‚ض‘±‚پj

پ¦ژg—p‚µ‚½‰و‘œ‚ة‚ح’کچىŒ ‚إ•غŒى‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ھ‚ ‚éڈêچ‡‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚¨‹C‚أ‚«‚ج‰و‘œ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚炨’m‚点‚‚¾‚³‚¢پB

|

![]() پ@پ@ƒpƒ\ƒRƒ“‚ج—ًژj‡@پ@پ@پ@پ@پ@

پ@پ@ƒpƒ\ƒRƒ“‚ج—ًژj‡@پ@پ@پ@پ@پ@