![]()

ランドクルーザー

LandCruiser77 AFTER PARTS

より高い機能性を追求して改造した箇所を紹介します

| 4×4TOPへ |

||

|

|

||

| ■フロントバンパー / グリルガード | ||

|

|

オーストラリアEast Coast Bullbars(ECB)製 エリートパータイプⅢ。 フレームへの取付用ブラケットは鋳造。 アルミ合金にT6焼入、ミラーポリッシュ仕上げ。 ボディ側上部はブラック塗装され、ヘッドライトの反射を防止しています。 デフォルトでウインチベットとして使用可能です。 新品は眩しいくらい光ってましたが、かなり曇ってきました。 左支柱のキズは、ソフトカーロープが切れフックが直撃したもので、このガードがなければ、グリルやラジエターが破損していました。 補助ランプは、CIBIE SCオスカー コーナリング。 レンズカットがなく、リフレクターで配光を決めており、レンズカットのものに較べ明るい。 補助灯は夜間の林道走行には不可欠です。 |

|

|

|

|

|

||

| ■電動ウインチ | ||

|

|

電動ウインチは、安心をもたらす究極のデバイス。 国産唯一ヘビーデューティーウインチを製作する岡本製作所製トップレンジャー7500L 24V仕様。 牽引力 7500LBS(3400Kg)。 8.3mm鋼芯ワイヤー25m、オートマティックメカニカルブレーキ。 ワイヤー長は不足。 国産の信頼性と省電力で選択しましたが、クラッチがないのはワイヤー引出し時に使い勝手が良くないです。最近のモデルはボディーがアルミ製でクラッチも付きました。 |

|

|

||

| ■タイヤ & ホイール | ||

|

タイヤは、YOKOHAMA GEOLANDAR M/T+。 サイズは、265/75R16、外径は約810mm。 オフロード性能にこだわり抜いた、本格マッドテレーン。 アルミホイールは、タケチプロジェクト C4-HART 7.0J×16、オフセット-15。 ビートグリップ加工、パワーフランジなど、競技用4×4のために設計されたホイールです。 |

|

|

|

||

| ■サスペンション | ||

|

|

MASTERPIECE グレースサス 3インチアップ。 フロント6mm7枚、リア7mm3枚+6mm5枚の構成。 キープスラント グリーサブルシャックル20mmロング。シャックル側はグリーサブルウレタンブッシュ。 サスがへたり、積載時の尻下がりが大きく、またロールが大きくなってきたため、'05年3月、足回りを一新。 以前と同じリーフだが、交換で1インチはUPした。ロールも明らかに減少し、コーナリングも激変した。 ショックは、これまでRANCHOのRS9000を使っていたが、メンテが良くないのか、減衰力調整ダイヤルが固着して調整できなくなるので、今回はRS5000に交換。 F側は RS5137(最大長641ミリ,最小長387ミリ)で、UPマウントがステム、LOマウントがループ形状。 R側は RS5112(667ミリ,407ミリ)で、UP、LO共ループマウント。減衰力も5000で十分のようだ。 |

|

|

|

|

|

||

| ■ターボ チャージャー | ||

|

|

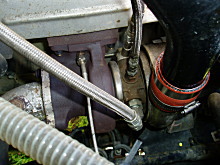

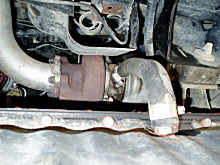

4×4マチヤマ ドラッグターボ。 オーストラリア DYNAMIC TURBOCHARGER SERVICES(DTS)製のボルトオンキット。 平成14年夏、ボートトレーラーをけん引するためスープアップ。 燃調はスモークセットスクリューで増量していますが、燃料不足でアクセルON、加給、燃料不足の悪循環。やはりコペンセーターが必要のよう。 排気温度750℃以下に燃調しています。 ブーストは1400回転位から立ち上がり、通常は0.6Kgf程度ですが、高回転では1.0までかかります。 ドッカンターボではなく、全域でトルクアップした感じで、1速上のギアでいけます。 コストパフォーマンスは高いと思います。 取付けはDIYでボルトオン、所要2日。キット以外に必要なものは、エンジンオイル、LLCと液体パッキンです。 面倒なのはオイルラインの確保ぐらいで、サプライ側は油圧センサー部から分岐、リターン側はオイルパンに穴開けします。 オイルパンの穴開けは1m位の槍のような特殊工具(別売)を使いましたが、オイルストレーナーに命中し、結局、オイルパンを剥がすはめになりました。 以前からブローバイガスが多めだったので、マチヤマ製のアルミオイルキャッチタンクも一緒に装着。 DEFI製Defi-Linkターボ計、排気温度計、水温計、ATF油温計で常に監視しながらの走行。 ボルトオンターボでは長時間の高加給は厳禁です。 |

|

||

|

||

|

|

|

|

次のAFTER PARTSへ |

||