実際に食べた「駅弁」と、実際に出かけた「小さな旅」を紹介します。

お出かけの時の参考になれば(?)幸いです。

|

|

|

|

|

| 旅行大好きな、新米ライター望月が、 実際に食べた「駅弁」と、実際に出かけた「小さな旅」を紹介します。 お出かけの時の参考になれば(?)幸いです。 |

|

|

|

|

|

|

| 2003年1月29日(水曜) | |

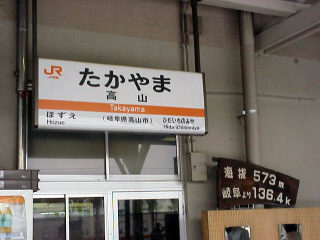

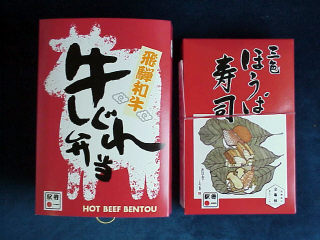

予告通り、JR高山本線・高山駅にやってきました。 飛騨の小京都「高山」。落ち着いた街並みは、私も大好きです。  「金亀館」が経営する高山駅の駅弁売場は、1番ホーム。 この売場、中で待合室とつながっていまして、 改札の外でも購入することが出来ます。  飛騨・高山名物といえばやっぱり「飛騨牛」と「ほうば」ですね。  こちらが「牛しぐれ弁当」(1050円)。 ヒモを引っ張ると湯気が立ち上る「あたため機能」が ついていますので、いつでも温かいお弁当です。 甘い「しぐれ」になった「飛騨牛」が美味しい!  こちらは「三色ほうば寿し」(1250円)。 サーモン、アナゴ、鯛&エビが、ほうばに包まれています。 「柿の葉すし」のジャンボバージョンといった感じですね。 海のない飛騨では、海産物は極めて貴重なものだったに 違いありません。他に、定番の「ほうば味噌弁当」もあります。  名古屋からの特急「ひだ」号が到着すると、 たくさんの観光客、ビジネス客が下りてきます。 昼間の高山本線は、ほとんどが特急列車。 普通列車は、極めて少ないのですが、 実は「乗り継ぎ」を考えたダイヤになっているので(JR東海談)、 「青春18きっぷ」派には、ありがたい路線です。 ■旅のワンポイント〜露天風呂天国「奥飛騨温泉郷」! 人気の温泉地といえば、草津、登別、湯布院、黒川など いっぱいありますね。今回訪れた「奥飛騨温泉郷」は、 数ある温泉地の中でも、必ず5本の指に入る「超人気」温泉地! また「露天風呂天国」の異名をとるほど、豊富な湯量に 恵まれています。さあ旅は、JR高山駅前の高山バスセンター からスタートです。  1番のりばから発車する「新穂高温泉行き」に乗り込みます。 新穂高方面へは、この時期、ほぼ1時間に1本の運転。 もちろんオンシーズンには、増発されます。 (東京・新宿から平湯温泉、高山方面には直通バスもあります。) 詳しくは「濃飛バスのホームページ」でチェックしましょう。 http://www.nouhibus.co.jp/top1010.htm  1時間ほどで、平湯温泉バスターミナルに到着。 時間に余裕があれば、ここでトイレ休憩となります。 ターミナルには、レストランや土産物屋だけでなく、 温泉まで完備されているんです。  バスは、高山に近い方から「平湯温泉」、「福地温泉」、 「新平湯温泉」、「栃尾温泉」、「新穂高温泉」と奥飛騨 温泉郷の各温泉を、1つ1つまわって行きます。 今回は、終点の少し手前、「新穂高温泉口」で下車しました。  きょうの宿は、新穂高温泉の「旅館たにぐち」さんです。 http://www.mjnet.ne.jp/taniguchi/ 部屋に荷物を置いて、一服済んだところで、早速お風呂! 待ってました、「雪見の」露天風呂です。  岩の向こうは、一面の銀世界! 時折、粉雪が舞ってきて湯船に浮かび、次第に 融けていきます。ここは、無色透明で肌がツルツル になるアルカリのお湯。ただ、とても高温のため、 露天風呂に入るのが、丁度いいくらいです。 首から上は氷点下、首から下はポッカポカ。 これも、少し不思議な体験です。  夕食は、これに天ぷらと川魚の塩焼き、味噌汁がつきます。 中でも、飛騨牛の「牛刺し」は、舌の上でとけるようでした。 これで、1泊2食・9000円(平日)はオトクです。 (1人泊の場合。2人以上では8000円)  「旅館たにぐち」さん、お世話になりました。 また来たいと思います。  一晩でだいぶ雪が積もりました。 でも、この日は「静かな」雪降り。 10時半前の高山行きバスに乗り込みます。  前日、休憩で立ち寄った「平湯温泉」で途中下車します。 この日は、なんとマイナス9度! 雪の中を「平湯大滝」目指して歩きます。  平湯スキー場の隣を入り、ひざ近くまで雪に埋まったりしながら、 「平湯大滝」到着。バスターミナルから、20分くらいです。 (ここも2月中旬は氷結します。15日からお祭りが開かれます。)  雪の中を歩いてきたら、おっ、温泉を発見! 「ひらゆの森」(立ち寄り・500円、宿泊可)に駆け込みます。 http://www.hirayunomori.co.jp/  またまた「雪見の」露天風呂を堪能。 平湯のお湯は、硫黄の匂いがする、少し白濁したお湯です。 この時間帯は、偶然、私1人「貸切」状態でした。、  再びバスに乗って、雪深い中を、高山市街へ下っていきます。 私は、奥飛騨温泉郷の人気の秘密は、 露天風呂もさることながら、 都会の喧騒を忘れさせてくれる「静寂」にあると思います。 宿のおかみさんも、自信を持って、こう語ります。 「奥飛騨ほど、静かな場所はないでしょ!」 |

|

|

|

|

| 2003年1月22日(水曜) | |

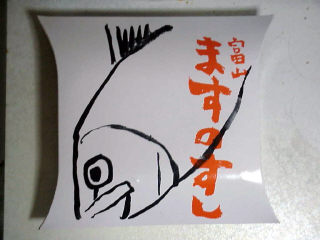

今回はちょっと遠出して、JR北陸本線・富山駅に行ってみました。 久しぶりに登場、JR西日本の駅名票ですね。 北陸本線は、別名「特急街道」とも呼ばれ、 各地から「鳥」の愛称がつけられた特急列車が、次々とやってきます。 大阪からは、特急「サンダーバード」と、特急「雷鳥」が30分間隔。 名古屋からは特急「しらさぎ」。 東京からの上越新幹線「とき」に接続する 越後湯沢始発の特急「はくたか」と、様々な「鳥」が集結します。  この列車は、富山から大阪に向けて発車する「サンダーバード」。 北陸本線の看板特急です。 続けて、駅弁売場をのぞいてみることに致しましょう。  富山の駅弁といえば、何はともあれ「ますのすし」ですね。 駅弁からスタートして、そのまま街の名産品になってしまった、 珍しい経歴の「駅弁」です。 販売する「源」の駅弁売場は、中央改札の脇と各ホームにあります。 おみやげ用に発送の手続きをしている人も見受けられました。   こちらが「ますのすし」(1100円)。実に食べ応えがあります。 まず1人で、列車の中で広げようとすると無理があるでしょう。 お土産にした方が無難です。 そこで、現地で購入して食べやすい駅弁を紹介することにします。  左が「ますのすし弁当」(650円)、右は「黄金伝説」(1000円)です。  「どうしても、現地でますのすしを食べたい!」という方は、 「ますのすし弁当」がお薦め。 「切れ目」が入って食べやすく、中身も適当な量です。 なお、「ますのすし」の姉妹品には、「ぶりのすし」もあります。  北陸は、どうしても魚介類の駅弁が多いため、 ちょっと飽きてしまうと思います。 そんなときは、こちらの「黄金伝説」を召し上がってみては いかがでしょうか。煮物系は結構いけます。 北陸本線は「特急街道」と同時に、「駅弁街道」でもあります。 北陸の美味しい駅弁を、機会あるごとにご紹介できたらと思います。 ■旅のワンポイント〜北陸本線の「珍電車」。 今日は北陸でなければ見られない「珍しい」電車をご紹介しましょう。  普通の電車といえば、普通の電車なんですが、 少しばかり「おでこ」が広い電車だと思いませんか? 実はこの電車、元は特急電車だったんです。  去年の8月(長岡編)でご紹介した「寝台電車」。 昭和40年代から50年代にかけては大活躍しましたが、 寝台列車の削減とともに、余り気味になってしまいました。 しかもこの列車、「昼間の特急列車」として使えるようになって いたものの、座席がリクライニングしない「ボックスシート」。 特急列車としても、少し物足りないものでした。 そこで、10両を超える長い編成の特急車両を、3両づつに切って、 運転席のない車両には、無理やり運転席をつける改造を施し、 普通列車として、使えるようにしてしまいました。 とはいえ、元は3段寝台のあった車内。 天井も高く、ちょっと「違和感のある!?」顔付きとなってしまった わけです。車内を比べてみると、こんな感じです。 ◆改造前  ◆改造後  車内をのぞいてみますと、改造から15年以上経った今も、 その跡が、少し痛々しく感じます。 次回は富山から高山へ抜けて、人気の奥飛騨温泉郷をご 紹介します。どうぞ、お楽しみに!  |

|

|

|

|

| 2003年1月17日(金曜) | |

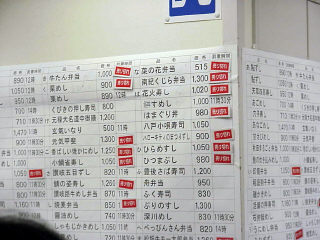

今回の「駅弁膝栗毛」は、初めて、私鉄の駅を取り上げます。 京王線・新宿駅。 この真上にあるものといえば…、「京王百貨店」ですね。 今や「京王百貨店」は、シニア世代を中心に絶大な人気。 消費不況の中で、好調を維持する数少ない百貨店です。 なぜ、こんなお話をするのかというと…。  今年も「元祖・有名駅弁と全国うまいもの大会」の 季節がやって来たんですね。数えること38回。 全国各地の「駅弁大会」の中でも最大規模。 まさに「駅弁の博覧会」と言ってもいい、大イベントなんです。 早速、私・望月も会場に潜入、その盛況ぶりをレポート致します。  7階・催事場に到着した段階で、既にこの状況。 入口付近は、まだ空いているほうです。  しかし、各地の駅弁を販売しているところへ来ると、 モー!ぎゅうぎゅう詰め! 売る方も買う方もみんな、目が血走っています。  拡声器で「押さないで下さい!」と、店員さんが叫びます。  続々と「売り切れ」の赤い札が、貼られていきました。  毎年、一番の売上げを誇る北海道・森駅の「いかめし」は、 行列を作らないと購入できません。  人気の実演コーナーもあります。 ここは、高崎駅の「だるま弁当」を作っています。  こちらは、瀬戸内名物・高松駅の「あなごめし」です。  各地の名産品もあります。ご存知「赤福」、 お土産の人気ナンバーワンでしたね。  プレゼントでもご好評、「柿の葉すし本舗・たなか」の 「柿の葉すし」もありました。 いつもプレゼントのご提供、有難うございます。  昔の客車のセットが作られて、ここでひと休み。 購入した駅弁を、早速広げている姿も見受けられます。 さて、数ある駅弁の中で何を買ったらいいのか? 迷っていらっしゃる方も多いことでしょう。 美味しいもの、普段は購入しにくいものを中心に、 いくつか「お薦め」を挙げておきましょう。 ○奥羽線・大館駅「鶏めし弁当」(850円) 秋田名産の比内鶏を使った東日本最高といわれる「鶏めし」です。  鶏だけでなく、ご飯も美味しかったのが印象に残りました。 ○予讃線・松山駅「醤油めし」(740円) 今回初めて食べたんですが、意外といいですよ。 なぜか、食が進んでしまう一品です。  このほか…、 信越線・横川駅「峠の釜めし」…(現地では)冷めないように 努力する心遣いが好き。 北陸線・福井駅「越前かにめし」(実演)… カニのだしを使ったご飯も美味い。 山陽線・広島駅「しゃもじかきめし」…冬季限定もの。 かきめし&かきフライ。日豊線・宮崎駅「椎茸めし」… 「シイタケが美味しい」と認識できるお弁当。 まあ、ぜひ「自分が興味のあるもの」を召し上がってみてください。 そして「いいもの」に出会ったら、ぜひ現地を訪れてみることを お薦めします。すると、その駅弁がどんな環境で育まれてきた のかも分かることでしょう。 ■旅のワンポイント〜京王線で出かける「小さな旅」 新宿と八王子を最速34分で結び、「特別料金不要で俊足」が 自慢の京王線。最高時速110キロの「特急」「準特急」が、 交互に10分おきの出発。 (競合するJRの中央特快は、最高時速95キロ、10〜20分おき) 加えて、分かりやすいダイヤで運賃も安く、私が好きな首都圏の 私鉄の1つです。 この京王線、高尾山への足としても重宝です。 高尾山は、ケーブルカーで登れば、とても「楽に」。 歩いて登っても、比較的「楽に」登ることができる山です。 ウォーキングで慣らした足を、山登りで試してみるには いい所だと思います。 山から下りてきたら欠かせないのが、名物の「とろろそば」! ちょうど「冬そば」のキャンペーンをやっていますから、 そば目当てに、お出かけになるのもいいでしょう。 http://www.keio.co.jp/news/newsr/index2349.htm |

|

|

|

|

| 2003年1月10日(金曜) | |

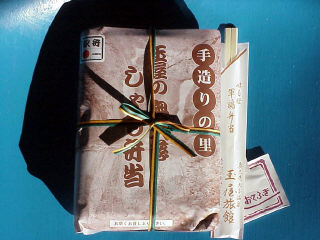

| 少し遅くなりましたが、2003年、初めての更新です。 改めまして、今年も「井筒和幸の土曜ニュースアドベンチャー」、 そして、「駅弁膝栗毛」をよろしくお願い申し上げます。 さて「新しい」年にちなんで、駅弁も「新しい」駅弁をご紹介します。 今回は、JR水郡線の常陸大子(ひたち・だいご)駅です。  風情のある駅名票、のどかな感じがするでしょう。 でも、この常陸大子駅が、水郡線の中心となる駅なんです。 「水郡線」は、常磐線の水戸と東北本線の郡山を結ぶローカル線。 水戸の「水」と郡山の「郡」を取って、「水郡線」というわけですね。 全線非電化で、日中は1時間から2時間に1本、 ゆっくりと1・2両のディゼルカーがやってきます。  実は私も、最近まで常陸大子駅で駅弁が売られて いるとは知りませんでした。しかし去年7月、駅前の 玉屋旅館が、駅弁の団体に正式加盟。正式な駅弁 販売駅となったわけです。つまり昔からあった お弁当ではありますが、「駅弁」になったのは、 去年のこと。ま、「古くて新しい駅弁」といったところで しょうか。ただ、駅の中にあったコンビニが、秋前に 廃業してしまったため、購入の際は、駅を一旦出て、 玉屋旅館へ行かなければなりません。  この駅の駅弁はただ1つ。「奥久慈シャモ弁当」(950円)です。  「手作りの」の表記に偽りはありません。何せ、 注文を受けてから作り始めます。ですから、 急いでいる時は、事前に予約するのをお薦めします。 ちなみに常陸大子駅では、ほとんどの列車に、 5分前後の停車時間が確保されていますので、 旅館までお弁当を取りに行っても、十分間に合います。 (電話:02957−2−0123)  ぎっちり詰められた「シャモ弁当」。しかも温かいんです。 素材のぬくもり。手のぬくもり。人情のぬくもり。 「ぬくもりの三位一体」が、1つの箱にぎゅっと詰まっています。 これで950円は「安い!」と思いました。 残念ながらローカル線の駅弁は、衰退の一途。 逆風の中で頑張る、常陸大子駅の駅弁を、 ぜひ、皆さんも1度味わって頂ければと思います。 まず、駅弁大会では食べられませんよ。 ■旅のワンポイント〜日本三名瀑「袋田の滝」へ行く! 茨城県大子町(だいごまち)。日光・華厳の滝、 和歌山・那智の滝と並んで、「日本三名瀑」として 有名な「袋田の滝」がある町です。 1つ手前の袋田駅から歩けば、およそ40分ほどで着きますが、 常陸大子駅から行く時は、大子町観光協会が提供している、 「無料の」レンタサイクルを使うのが、一番リーズナブルです。   国道118号、461号と自転車を走らせてだいたい30分。 このトンネルから、「袋田の滝」に向かいます。(通行料300円) そして、トンネルを抜けると、いよいよ滝が、その姿を現します。   袋田の滝は、四季によって見せる「顔」が違うといいます。 春夏秋冬、それぞれの景色があるんですね。 私は以前、新緑の袋田の滝を見たことがありましたが、 もちろん、今回とはだいぶ景色が違いました。 私が訪れた日は、あいにく完全氷結とは行きませんでした。 完全に凍ると、よくTVのニュースで取り上げられますね。 ちなみに、管理人の方によりますと、 やはり1月下旬から2月にかけて「完全氷結」しやすいとのこと。 今年はまだ水量が多いので、「微妙だ」と話していました。 また時間帯としては、朝一番に訪れるのがいいそうです。 この時期、滝が見られるのは、朝9時から夕方5時まで。 電車で行く場合、上野5時10分・常磐線始発の「いわき行」に乗って、 水戸で乗り換えれば、だいたい9時ごろに着くはずです。 さて、凍りついた滝を眺めると、体も凍りついてしまいます。 これをほぐすのは、「温泉」しかありませんね。 滝の近くにある「思い出浪漫館」(一昨年リニューアルオープン)が、 1日・1000円で日帰り入浴をやっていたので立ち寄ることにします。  「袋田温泉」自体は、昭和11年の開業。 川原に面した「渓流露天風呂」が良かったですね。 (午前11時からの営業だそうです。)   気持ちばかり、強くなり始めた日の光を浴びて、 昼間から誰もいない露天風呂とは、実に贅沢な気分です。 このあと、再び30分ほどかけて、常陸大子駅まで戻り、 「滝見&サイクリング」は、おしまい。 くれぐれも申し上げておきたいことは、 「帰りの電車の時間を計算して行動」してください。 今回、私は駅まで戻ったのはよかったんですが、 次の列車まで、1時間半も待つ羽目になってしまいました。 ま、これも「ローカル線」ならではのこと。 私は、結構好きなんですが…。  |

|

|

|

|

|

|

|