|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ǘ��l�̃y�[�W�ց� �w�h�X�g�G�t�X�L�[�̍�Ƒ��x�i���e�ЁE2016�N�W��19�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@645��

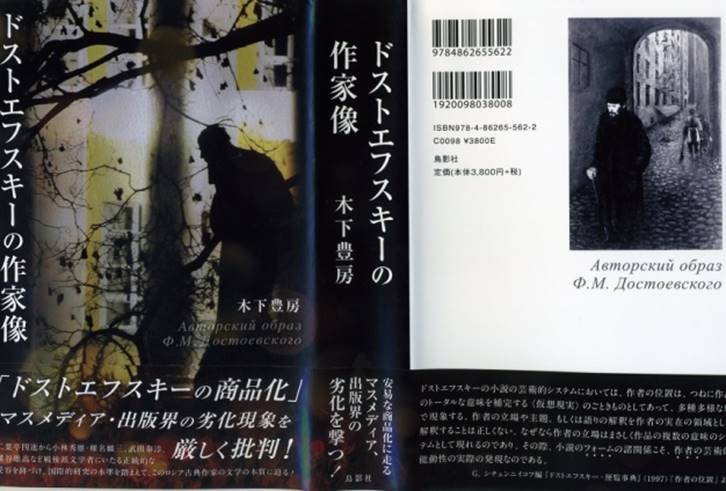

���Ƃ����ɑウ�� �@�\�v���̗���A���̈����͂��܂ő����̂��\ ���͖{���A�掵�͂̃G�b�Z�C�ł����������B �u�T�R��v��w�J���}�[�]�t�̌Z��x��ꊪ���o���̂���Z�Z�Z�N�㌎�ŁA����ȗ����̋�N�ԁA�h�X�g�G�t�X�L�[���w�̖|��Ɋւ��ẮA���͉������������������Ă���悤�ȋC�����Ă���v�i375�Łj�B�����L�����͍̂�N�l�����邪�A���̈����́A���N�A��Z��Z�N�ɓ����āA����ɑ�������C�z�������Ă���B �w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̌��A�e�L�X�g�c�ȁA���ӓI�ȉ��߂����̂Ƃ������A�u�ǂ݂₷���v�蕨�ɂ���o�ŎЂ̐헪�ɖ��ᔻ�ɏ�������āA�o�Ŏs���Ȋ������l���́A���̗]��ɂ������肽�����̑��̏��Əo�ł�����A��O�}���̒�x���̃h�X�g�G�t�X�L�[�{�����̐��N�Ԃɐ����o�����������ɁA����ǂ́A�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̌���҂Ƌ������邩�̂悤�ȁw�V�J���}�[�]�t�̌Z��x�̍�҂Ƃ��ăf�r���[�����B�ʏ�Ȃ�A���̂悤�ȃ����C�N�̏ꍇ�A���`�[�t�Ƃ��Č��얼�������Ȃ���A�ʂ̑薼��t����̂��펯�Ƃ������̂ł��낤�B �h�X�g�G�[�t�X�L�C�̉�̐捠�̈ꌎ���ŁA����c�̑�w�@���̂s���A���X�N���|�p���̉��o�ƃ|���S���t�̕���u�J���}�[�]�t�Ƃ̐l�X�v�Ƒ肷��j�V�r�ȃ����C�N�̎ŋ����Љ�Ă��ꂽ���A����ɁA�u�h�X�g�G�t�X�L�[�̏������e�[�}�Ƃ������o�Ƃj�E�{���S���t�̃t�@���^�W�[�v�Ƃ����f�肪����Ƃ̂��Ƃł���B���̂悤�Ɍ���Ƃ̈��̋���������̂������C�N�̊�{�I�ȍ�@�Ƃ������̂ł��낤�B �Ƃ��낪�A���{�̂�����̃����C�N�{�̐�`����i�����V���A��Z��܁E���E�܁j�͂ǂ����B�u�������d�Ł@���̃~���I���Z���[�̖|��҂��h�X�g�G�t�X�L�[�̖����̌���������������I�v�u�h�X�g�G�t�X�L�[���߈˂��Ă���v�i�Ҍ��o�j�A�u����͕��w�I�������v�i���_�I�j�A�u��l�̋Ƃł͂Ȃ��v�i����[�`�j�A�u���ׂĂ̓Ǐ��l�Ɋ��߂�v�i�����D�j�B ����ł͂��������h�X�g�G�t�X�L�[�ɐ�������ď��������̂悤�Ȑ�`�ł���B�����ɓ����Ă݂���̂́A�h�X�g�G�t�X�L�[�̖����x��A���̕s���̖{�m�ȓǎ҂ɔ��荞�����Ƃ��鍰�_�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��B �����n���S�������ɕڂ�ł���Ȃ�����܂킳��鈫���������̂̓��X�R�[���j�R�t�ł��邪�A���B�����������Ă��鈫���́A�o�ŕs���̂Ȃ��ŗ����Nj��ɕK���̏o�ŎЂ��A�����X�^�[�Ɉ�Ă������l���̋��������܂킵�āA���n�ȓǎ҂��^�[�Q�b�g�ɔ���グ���v�낤�Ƃ���}�ł���A����Ɍ}�����āA�]��ɂ������肽����ƁA�]�_�ƁB���]�ƂƏ̂���Ƃ芪���A�̗����ł���B ���������̖{���o�����̂��A�Đ쐳�v��S�W���͂��߁A�h�X�g�G�t�X�L�[�֘A�{�ł͐M����u����Ǝv���Ă����V�܂̏o�ŎЂł��邾���ɁA�ڂ��^���̂ł���B���͕Đ쐳�v�搶�̑���c�̑�w�@�ł̍Ō�̋����q�ł���A�搶�v��̕Đ�N�v���𒆐S�Ƃ��鈤���Ńh�X�g�G�[�t�X�L�C�S�W�̕ҏW�̎��͕ҏW�ɋ��͂����B���̏o�ŎЂ̕ҏW�҂Ƃ͕p�ɂȕt���������������B�܂��h�X�g�G�t�X�L�[�v�l�A���i�E�X�j�[�g�L�i�̑��L�^�̓��L�̖|�����̏o�ŎЂ���o���ɂ������ẮA�ҏW�҂����҂ɑ��Ă����Ɍ����ł���A�`�F�b�N����邪���ɂ��Ȃ����݂ł��邩��������ꂽ�B �{�����^�̎����L�u������w����x�v�A�}�]���������[�v�ɏ������ʂ̗L���o�ŎЂ̗�ł��邪�A�����E�[�֏����ǂ��̖{�ŁA���V�A��i�����E�X��j�ƃO���S���I��̈Ⴂ�̌������������x�Ȃ炸�A�J��Ԃ��ǂ܂����ƂȂ�ƁA�����̓ǎ҂Ȃ炱�̊Ԉ�������������Ƃ��ĉL�ۂ݂ɂ���������Ȃ����낤�B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�i���҂̐ӔC�͘_�O�Ƃ��āj�ҏW�҂̃`�F�b�N���������Ă���A��ɂ��肦�Ȃ������͂��ł���B�������A����ɏd��ȃe�L�X�g�c�ȁA����߂��͂�ނ��̖{�����X�Ɓu�ǔ����w�܁v����܂���Ƃ����o�ŊE�̎���́A�����Ƃ������A���ԂƂ��������悤���Ȃ��B������̏o�ŎЂɂ��A�^�̕ҏW�ҁA�v���Ƃ�����ҏW�҂͂��Ȃ��Ȃ�A�c�ƃ}�����ꓖ����I�ɕҏW�Ɩ��ɓ������Ă���̂ł͂Ȃ����B�����ɂ͖��炩�ɘV�o�ŎЂ̎��̗�������B ����ɗւ������ďd��Ȃ̂́A�����A�����Ȃǂ̑��V���̕��|�L�҂��A�����ȕ@�ւ̃v���Ƃ͂����Ȃ����ӔC�ȋL���������A�������������o�ŊE�̎���̐��̉B���ɍv�����Ă��邱�Ƃł���B �@���Ȃ݂ɁA��Z�Z���N��̒i�K�ŁA�u�h�X�g�G�[�t�X�L�C�̉�v�̃j���[�X���^�[���܍��ɁA���͎��̂悤�ȋL�����������B �u���N�A�������h�X�g�G�t�X�L�[�ǎ҂̖ڂ����������ۂƂ����A�T�R��v����w�J���}�[�]�t�̌Z��x�ɂ܂�郁�f�@�̓����ł��傤�B�o�ŕs���̒��ł̋N���̈�łƂ��āA�T�R�o�ꂵ�A�ǎ҂ɂ��u�ǂ݂₷���v�A�u������₷���v�Ɗ��}����Ĕ��グ�̕������̂��A���������h�X�g�G�t�X�L�[�u�[���̍ė��̂悤�Ȋς�悵�܂����B�����h�X�g�G�t�X�L�[�S�̂ł͂Ȃ��A�T�R���ۂ��ˏo���Ă��邾���ɁA��قȈ�ۂ��c��܂��B�}�X�R�~�ɂ���āu�킪���h�X�g�G�t�X�L�[�����̑��l�ҁv�ƌĂ��ɂ��������T�R���̃J���}�[�]�t��́A��s��ɑ����āA�X�^���_�[�h���肦��ł��傤���B���̓_�A�N�������S�ł͂���Ȃ��ł��傤�B�����ɉ���Ńv���̃��V�A��g���ł���m�m���������J�n���܂����B�����ނ̍�Ƃɋ����A���V�A�ꃌ�x���ł̌��������ł͂Ȃ��A�Y�������s�i�Đ�A���A�]��j��ƑΔ䂵�āA���V�A��������Ȃ���ʓǎ҂ɂ�������悤�ɍH�v���܂����B���͌����҂Ƃ��Ă̎����̐ӔC�ɂ����āA�m�m���̂��̌��؍�Ɓi���݂͂܂���ꕪ���ɂƂǂ܂�j����̃z�[���y�[�W�Ɍ��J���邱�Ƃɂ��܂����B������������L���Ă݂Ă��������v ���ɂ͍ŏ�����A���̊�قȌ��ۂ��}�X���f�B�A�ɂ���č��ꂽ�Ӑ}�I�A�����I�̂��̂ł���Ƃ����\���������������B�ʏ�A��炯�̌��ז|��Ȃ�A���R�ɓ�������āA�p�������Ă����͂��̂��̂ł���B�Ƃ��낪���x�̏ꍇ�A���B���ڂ���Ȏ���������āu���v�u�_���v���C���^�[�l�b�g�Ō��J���A���̂��Ƃ���Z�Z���N�܌��ɂ́u�T���V���v�Ɏ�肠�����āA�T�R��ɋ^�╄�������Ǝv��ꂽ�ɂ�������炸�A�������̔ᔻ�َ͖E�����`�Ŏ��Ԃ͐i�s���A�T�R�̃����X�^�[���E�������͈�i�Ɛi�s�����B�{���Ɏ��^����Ă���h�L�������g��ǂ�ł���������A���̐��ڂ��킩��͂��ł���B �Љ�̌���ł����V���ŁA�L���������ɂ������ď؋����Ƃ炸�A�L����̏o�ŎЂ₻�̑㗝�l�I�ȓ���̃��V�A���w�҂̈ӌ��A�ӌ����L�ۂ݂ɂ��āA���ᔻ�Ȍ}���I�Ȑ�`�����Ƃ߂�@�\�@���ꂪ����܂œǎ҂����������Ă��������█�����̑��̐V�����|�L�҂̎p�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�ނ炪�����Ƃ邽�߂̍ޗ��́A�C���^�[�l�b�g�̎������̃y�[�W���̑����J���A������ł��������͂������A���B�̎w�E�����������ǂ����A�m�F���悤�͂�����ł��������͂��ł���B�������ނ�́u�s�s���Ȑ^���v�ɂ͖ڂ������悤�Ƃ͂����A������m�F���悤�Ƃ͂��Ȃ������B�{���������͂̇M�u�����V���L�҈��v�ƇN�u�����w���V���Ј��v�ŁA���͂��������������w�E���Ă���B ��Z��l�N�ɂȂ��āA���m�̂悤�ɁA�u�Ԉ��w���v�A���������́u�g�c�������v�ŁA�����V���͐��_�̔ᔻ�̖�ʂɗ�������A�O�����҂𒆐S�Ƃ���u�M���E�Đ��`�[���v�Ȃ���̂������āA���ȁA�_����Ƃ��͂��߂��B�T�R�����ɑ��钩���̕p�����A�{���I�ɋ��ʂ���Ƃ������_�ŁA���̓��[���ł̒̑����i�������������j�Ɉӌ��𑗂����B���͂̇O������ł���B���Ƃ��A���̂��̎w�E�ɑ��Ă̒����̑�����̕Ԏ��͂Ȃ��B �����āA��Z��ܔN��ꎵ���̒����u�����E���|���v�ɁA�u�V�J���}�[�]�t�̌Z��v�ɂ��āA���芽�Ƃ����L�҂��A�傫�Ȑ�`�L���܂����̃C���^�����[�L���������B�u�M���E�Đ��`�[���v�Ȃ���̂̑ł��o�������Ȃ̌����ɗ��Ȃ�A�܂��͋T�R�̖|��̎��Ԃ��f�[�^�Ɋ�Â��ăt�H���[���ׂ��͂��ł��낤�B���̂��߂ɂ͎��B�̎w�E�͖��ɗ������͂����B�������L�҂͈�����A�s�s���Ȑ^���ɂ͖ڂ��ނ����A�ǎ҂��\���L�����d���Ă������B�u�T�R���肪���ĂQ�O�O�V�N�Ɋ��������V��͗v�P�O�O�������A�����������d�˂�v�ƁA���������͂Ȃ��������̂悤�ȋL���������Ă���B �����������̌�w�\�͂��i���ߔ\�͂ł��^�╄�̂��|��҂����E�I�ȌÓT�̑��Ƃɐ�������ď��������̂悤�Ȃӂꂱ�݂́A���₵���ȏ������A�ǎ҂̔�]�ɂ䂾�˂�O����傰���ɐ�`����A���ꂪ�Љ�̌���Ə̂���@�ւɋ�����邱�ƂȂ̂��낤���B ���肵���A��Z��ܔN��ꔪ���̒��������ꎵ�ʁu�k�_�v�́u���Ԉ��S�V���v���ɁA��t��w�����ŁA�����̋q���_���ψ��̌��������_���B�������u�v���̗���@�v���C�h�Ƌ��{�̕������v�Ƃ������ڂ��ׂ��_���������Ă���B ��Z��ܔN��U��Ԃ��āA�u�v���̃������v�Ɋւ�鎖�������������Ƃ��������o���ŁA���������ނ̍Y�H���f�[�^�[�̋U���A���m�S���̖Ɛk�S�����\�U���A�����Ö@�������̕s���A���ł̕s����v�Ȃǂ̎�����������Ă��邪�A���̖ڂ��炷��A�v�����f�l���\�����ۂ́A��Z�Z�ܔN�̑ϐk�v�U�������i�o�������j�����肩�猰���ɂȂ��Ă���B�o������������݂ɏo���͈̂�ꌎ�ł��邪�A���̔N�̘Z���ɁA�T�R��v�́A�w����x�̏����}�g�����[�V���ƃX�^�����[�M���̊W�ɂ��āA���V�A��̐��Ƃ��āA����I�ɂ����w�I�ɂ��A�ǎ҂ɊԈ�������b�Z�[�W����������Z���Z�[�V���i���ȉ��߂�ł��o�����i�V���[�Y�����z�̋������u�w����x�_�ɂȂ肽�������j�v�@�݂������[�j�B���̋T�R��v�ᔻ�́A���ɂ��̎�����n�܂����̂ł���B�����@�Q�ƁB���͂��̔ᔻ���̍Ō�ɂ����L�����B �u�u���z�̋����v�ł̓��V�A��̒m���͕K�v�Ƃ��Ȃ��̂�������Ȃ����A�v���̍��p���[���ȎЉ��艻���Ă�������A�f�l������������Ƃ�M�p���Ă���ƁA�Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B������ɂ���A���̖��̌����T�R���̈Ӑ}�I�Ȍ��ł���Ƃ���A���́u�V���߁v�Ȃ���̂̑ϐk�\���͈ꋓ�ɕ���A�Ǝ��͐S�z���Ă���v�i465�Łj �T�R�͂��̖{�̂Ȃ��ŁA�����̎�@�������������Ă����B �u�e�N�X�g�Ƃ����̂́A���������Ƃ̎�𗣂ꂽ���Ō�A�K������������̌����Ȃ�ɂȂ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������͂Ȃ��̂ł��B�Ɨ��������R�Ȑ������ɂȂ�̂ł��B�����āA����ɂ��ꂪ��ǂ��Ƃ��Ă��A���͂��̌�ǂ�傫�Ȍւ�Ƃ��A�ł��邾�������̃h�X�g�G�t�X�L�[�t�@���ɐ����������Ǝv���܂��B������A�^���͈�����Ȃ�Ă��Ƃ͕��w�ł͐�ɂ��肦�܂���ˁB���w�╨���̐��E�Ƃ͂������̂ł��B�v�i�u�w����x�_�ɂȂ肽�������j�v�݂������[ 2005 144�Łj ��ǂ𐳖ʐ��Đ��������邱���^�킵����@���A�u�ǂ݂₷���A�킩��₷���v�蕨�ɁA�G���^�����������������ŁA��s��̓�𐫂����Ƃ���ɋ������āA�V��Ȃ�w�J���}�[�]�t�̌Z��x��o�����Ƃ��������Ђ̚n�D�A�헪�Ɍ����Ƀ}�b�`�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����Ŕނ炪�~���I���Z���[�Ƃ��Ĕ���o�����d���̎��Ԃ͂Ƃ����A�{���̑�V�́u�h�X�g�G�t�X�L�[�|��̉ߋ��ƌ��݁v�̕��͂ŁA������̓I�Ȏ���������Ę_�����ʂ�ł���B ���B�������炻�̎d���̖��ӔC�ŃA�i�[�L�[�Ȏ��Ԃ��w�E�����Ƃ��Ă��A�o�ŎЂ̎��{�Ɏ���A�}�X���f�B�A�ɃK�[�h����A�܂��܂������X�^�[�����Ă����l���̋��������Ƃǂ߂邷�ׂ͂Ȃ��B �����O��̃��V�A�ꋳ�t�ł���A�m�g�j�̂s�u���V�A��u�t�������ɐV����o�����l���A����ɏo�ŎЂ̑㗝�l�Ƃ��āA�}�X�R�~�ł��̖|��������グ�郍�V�A��E���w���̓��勳���A�u���k�Ȗ�v�u�[���ǂ݁v�ȂǂƎ����グ��A��芪���̕]�_�ƁA�����ƘA�\�����̐l�������́A��ʂ̓ǎ҂��猩��A�v���ɂق��Ȃ�Ȃ��B�܂��A�����Ȃǂ̑�V���̋L�҂��������̂��A��ʂ̓ǎ҂͌����ȕɂ��������v���̎d���Ƃ��āA�w�Ǘ����ēǂ�ł���̂ł���B ��قǂ̐_�����̘_���ɂ��ǂ�Ȃ�A��A�̎������������A�����L����Ă���B�u�����ɋ��ʂ���̂́A�Ȃ�炩�̐�含�������ĎЉ�ɑ��Ďd���𐿂������Ă����҂��A��Ƃ��Čo�ϓI���v�𑝂₷���߂ɁA�M���ɔw���s�ׂ��s���Ă����A�Ƃ����_�ł���B�������͂��̂悤�ȁu�v���̗���v�ɑ��āA�ǂ��Ώ����ׂ��Ȃ̂��v ���̑Ώ��@�̈�Ƃ��āA�_�҂́u���Ǝ҂̑��݃`�F�b�N�v�������Ă���B�u�i����ۏ���E�\�����̂ɂ�鎩���v�ł���B����������Γ`���I�ȐE�l�̗ϗ��̐��E�ł���B���������̐E�l�̗ϗ��̐��E�����܂��i�֑ނ��āA�[���Ȃ̂́u�����̐��Ɓv�Ȃ���̂��^�c�����O�Љ�o�������B�_�����̓I���e�K�������āA�u��O�Љ�̏o���Ƃ́A�N�������ƂƂȂ�A�����������̐��ȊO�ɂ͊S�������Ȃ��A�u���S�����V�����v�̏W�܂�ɂȂ邱�Ƃ��ƊŔj�����v�Ƃׂ̂Ă���B ���͐_�����̘_�q��ǂ݂Ȃ���A�T�R�����߂��郍�V�A���w��̑Ή��ɁA���̃A�i���W�[���v�������ׂȂ��ł͂���Ȃ������B��Z�Z���N�܌��A���Ɣ����r�����i�����E���{�勳���j�͘A���ŁA���{���V�A���w��ɑS�����ł̌��J���_���\������A��ق������A�e��ψ����ĘZ�Z���قǂɎ��̂悤�Ȏ莆��X�����đi�����B �v�]�F 2008�N�x����ɂ����āA�T�R��v���̃h�X�g�G�t�X�L�[���߂���d���ɂ��Č��J���_����J�Â����悤�A������Ō�������邱�Ƃ�v�]���܂��B ���R�F ���m�̂悤�ɁA�T�R��v���́w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̖|��𒆐S�Ƃ����A�̎d���́A���N���}�X���f�B�A�̋r���𗁂сA�O���ÓT���w�̈����Ƃ��ẮA�ˏo�����b�����Ă��܂��B�h�X�g�G�t�X�L�[�̑�\�삪�L���ǂ܂�錻�ێ��̂͌c�ꂷ�ׂ����Ƃł͂���܂����A�T�R�V��̂��܂�L���b�`�t���[�Y�Ƃ������ׂ��u�ǂ݂₷���v�Ƃ������ƂɂƂ��Ȃ��V��̎��Ԃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�A���������x����Ȃ���A���������V�A���w�����҂��^���ɖڂ�������ׂ��������낤�Ǝv���܂��B ���Ǝ҂Ƃ��ẮA���Ԃ̖|��̂���T����i��ł��C�͂��Ȃ����̂ł����A���łɁA��ʂ̓ǎ҂�����A�ᔻ�I�Ȕ������A��̓I�Ɍ��A���̉��ρA�e�N�X�g��₂̎w�E�Ƃ��ďo�Ă��Ă���A�����҂Ƃ��Ă��A�����ł��Ȃ��Ƃ��납��A�w�����������悤�ɂ��āA���ǎҁE�����҂̒c�̂ł���u�h�X�g�G�[�t�X�L�C�̉�v�̃z�[���y�[�W�ŁA�T�R��̑����Ɍ����Ăł����A�ڍׂȁu���v�A�u�_���v�����\���܂����B �T�R���̎d���ł�������Ȃ̂́A�w�w����x�_�ɂȂ肽�������j�x�i�݂������[�j�ɂ����鏭���}�g�����[�V�����߂̖��ł��B����́u���z�̋����v�Ƃ����V���[�Y�̂ЂƂƂ��ď����ꂽ���̂ŁA��ɍ��Z���Ȃǃ��V�A��̕�����Ȃ��ǎ҂Ɍ����Ẵh�X�g�G�t�X�L�[���发�ł��B���ꂾ���ɋT�R���̃e�N�X�g�U���ɂ���đł��o���ꂽ�V���߂Ȃ���̎Љ�I�e���́A�����҂Ƃ��Ė����ł��Ȃ����̂�����܂��B�T�R���̂��̉��߂ɂ��ẮA���B�͂��łɂ��ꂼ��A�����҂̗���Ŕᔻ�I�����\���܂����B �ݖ�̖|��ҁA���M�ƂƂ��ĐÂ��Ɏd�����������ꂽ�̂Ȃ�A���قǖ�莋����ɂ͋y�Ȃ��ł��傤���A�V���Ђ̏o�ŕ������ʏ܂����^����A�W���[�i���Y���Łu���k�ȓǂ݁v�i�r�V�Ď��j�A�u�h�X�g�G�t�X�L�[�����̑��l�ҁv�i�m�g�j�@�d�s�u���W�j�Ȃǂƌ��`����A����E�����@�ւ̒��i�����O��w���j�ł���A�w�������\����ꑶ�݂ł���ȏ�A�T�R���̎d���̈Ӗ��A���̎Љ�I�ӔC�́A���炽�߂Ċw��̏�Ŗ₢�������ׂ��ł��낤���Ǝv���܂��B�������̎Q�l�����Ƃ��Ĉȉ����f���Ă����܂��B �u�h�X�g�G�[�t�X�L�C�̉�v�z�[���y�[�W�ihttp://www.ne.jp/asahi/dost/jds/�j�f�ڂ̋T�R������߂���u���v�u�_���v�A�u�����}�g�����[�V�����߂ɋ^�`��悷�v�i�؉��L�[�j�A����Ɂu���V�A��|�����v�ihttp://9118.teacup.com/ifujii1/bbs?OF=30&BD=10&CH=5�j�f�ځA�����r���̊���̘_�]�̂����A2008�N2��1���t�u�T�R��v�̃X�^�����[�M���_�v�B ����ɑ���͋p���ł����B�@�c���^�̌��J�̐\��������������ꂽ�B���̔N�x�ɐ\�����ꂽ���[�N�V���b�v���t�����Ȃ������B�E�\�����̂ł��郍�V�A��̐��ƏW�c�����S�ɖڂƌ���������̂ł���B�h�X�g�G�t�X�L�[�����҂ł����������̉�A����̐ӔC�͏d���Ǝv�����A�ق��̗�����ψ��́A���O�Ƃ��Ď����̊k�ɕ����������ɂ������Ȃ��B ���̖��̃|�C���g�́A�w����̋��ʂ̊�Ղł��郍�V�A�ꋳ�t�̗���ɏƂ炵�āA���̂悤�Ȍ��A����߂̑����|�~���I���Z���[�Ƃ��Ďs��ɗ��ʂ���̂�َ����Ă��āA�����q�B�Ɋ�����ł���̂��Ƃ�����_�ɂ������͂��ł���B�����炭�A���̐E�\�����̂́A���߂��Ƃ͍D�܂����Ȃ��Ƃ������ɓI�ȗ��R����A�v���̐ӔC����������̂ł���B���̌�܂��Ȃ��A�T�R�u�[����擱�������勳�����w���̍��ɂ����B��w���N�ސE���āA������ނ��Ă������͒����ɑމ�͂��o�����B�@�\�s�S�Ɋׂ����w��ɂ͉��̖��͂������Ȃ������̂ł���B �@�_���_����������������ɍR������@�Ƃ��Ē�Ă���̂́A�̂̐E�l��v���������Ă����u�v���C�h�v�Ǝ���ꂽ�u���{�v�ł���B�u���Ȃ킿�A�u�ڐ�̗��v�v��u��l�̎���v�����A����̎d���ɑ���ւ��D�悳���邱�Ƃ��ł��邩�A�����Ď����̐��ȊO�̎����ɑ��锻�f�͂̊�b�ƂȂ�u���������{�v���č\�z�ł��邩�A�ł͂Ȃ����v ����͂܂��Ɏ����Ƃ����ׂ��ł���B�u�ǂ݂₷���A�킩��₷���v�蕨�ɂ���T�R��w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̔w�i�ɂ́A�@�����A�I�ǂ��}���������勳�{����̂Ƃ̕��s��������u�����{��`�v���������B�]���̎v�z�I�ȓlj��A���w�����I�ȓlj��͓���ő�O�̋���������������̂Ƃ��A�h�X�g�G�t�X�L�[�����̗��j��ł͂Ƃ����ɃJ�r�̐����������t���C�h��`�̃T�h�}�]���_���A���܂���V�������̂̂悤�ɂ��������Ă����̂������B��V�͂ŏЉ���A�����Ȋw�Ȃ̈ψ���ł́u�O���L���ҁv�Ȃ�T�R�̒��L��͂������Ă���i406�]410�Łj�B �@��s��ɂ��Ă̌h�ӂ��A��e�j�ɂ��Ă̒m�����Ȃ��A�ƑP�I�ɓƎ������ƂȂ��閳���{�Ԃ���A�����v�V�I�Ȃ��Ƃ̂悤�Ɍ��������A�o�ŎЂ��܂�����𗘗p���A���S�̓ǎґw���^�[�Q�b�g�Ƃ�������グ�D��̐헪�ɗ��p�����̂ł���B ���̂悤�ȃv���̋\�Ԃ����j��w�͂�����̂ł͂Ȃ��A�L����ł���o�ŎЂ̈ӌ��ɉ����āA�^���̕Ƃ͂����Ȃ���`�܂����̋L����������V���̕��|�L�҂̋\�Ԃ��A�^���A���Ԃ�ǎ҂ɂ͂܂��܂������Ȃ������Ă���B�����ɂ͂܂��R�[���X�̂悤�ɁA�o�ŎЁA�}�X���f�B�A�̈ӌ��Ɍ}���������̓��勳����]�_�ƁA�����ƂȂǂ̐������Ԃ���A�y�e���̃e�N�j�b�N����i�ƕ��G�ōI���Ȃ��̂ɂ��Ă���B ���������������\�Ԃ͓���ȑ��I���ۂł��邱�Ƃɒ��ӂ��Ƃ߂Ă��������B�o�ϓI���v�Ɍ��т����L�����y�[���I�v�f���Ȃ�����A���E�̃h�X�g�G�t�X�L�[�����̓����Ȃǂɂ́A�}�X���f�B�A�͊S�������Ȃ��̂ł���B�T�R�������̒����̒��ŎQ�l�����ɋ����Ă��郍�V�A�≢�Ă̑�\�I�Ȍ����ҒB���A�����ė���������Z�Z�Z�N�����̃~���j�A���̐�t��w���ی����W��ɂ́A��Î҂ł��鎄�̍L��s�����������ɂ��Ă��A�}�X�R�~�͂قƂ�NJS�������Ȃ������B����Ɂu�����V���v�̈˗��ŏ����������ȋL�����c���Ă������ł���i�G�|�l�j�B �����̃}�X���f�B�A�ɐ����͂��Ȃ����͊��ɂƂ��ꂽ���́A�O���̌����ҒB�ɁA���{�̏�m���Ă��炤���Ƃ��n�߂��B��Z���N��ꌎ�����`��l���ɖk���ŊJ�Â��ꂽ�u��ꐢ�I�����̃R���e�N�X�g�ɂ�����h�X�g�G�t�X�L�[�A�`���ƌ��㐫�v�Ƒ肷�鍑�ۉ�c�ŁA�u�������������\���{�s��ɂ�����h�X�g�G�t�X�L�[��Ƒ��̘c�ȁv�Ƃ����薼�Ń��V�A��ł̕������Ȃ����B��Z��O�N���������`��l���Ƀ��X�N���ŊJ���ꂽ���܉ۃh�X�g�G�t�X�L�[�E�V���|�W���E���u�h�X�g�G�t�X�L�[�ƃW���[�i���Y���v�ł́A�u�|�X�g�E���_�j�Y�����_�̒����̂��Ƃł̉ߋ����\�N�ɂ�����h�X�g�G�t�X�L�[��Ƒ����߂̖��v�Ƒ肵�ĕ����B�����̓̕��e�͖{���̏����_�����͂ɔ��f����Ă���B ���̌�A���e�N�X�g�Ƃ��ɘ_�W�Ɏ��߂�ꂽ�B�������͓�Z��l�N�ɖk����w�o�ŎЂ���o�ł��ꂽ�w�h�X�g�G�t�X�L�[�E����̍��ۓI�����x�Ɏ��߂��A���X�N���ł́̕A��Z��O�N�����ۃh�X�g�G�t�X�L�[����ҏW�̘_�W�W�w�h�X�g�G�t�X�L�[�ƃW���[�i���Y���x(«�D���������u�r���{�y�z �y �w�����~�p�|�y�x�}» �����t ���u�t. �B.�H�p���p�����r�p, �K. �R���u���p�~���~�p, �A.�S�y�����}�y�����r�p, Dostoevsky Monographs.

Vol. �W. A Series of the International

Dostoevsky Society, 2013. �R���q.) �ɁA�u�w����I�\�ԁx�̈�� �| ���{�ƃ��V�A�ɋ��ʂ��錻�ہv�Ɖ��肵�ă��V�A��Ŏ��^����Ă���B �Ƃ���Ŋ�قƂ������A��������Ȃ�ƌ��邩�A�w����x�̏����}�g�����|�V�����߂ɂ��āA�u����܂Ŏ��������ǂ̌������ɂ������ɂ��q�ׂ��邱�Ƃ̂Ȃ������V�����^���Ȃ̂ł��v�i102�Łj�ƓƑn�I�ȉ��߂蕨�ɂ��A�܂��w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̑��҂Ȃ���̂����i�����邱�̐l���́A�����m�����A�����������ۓI�Ȍ����҂̏�ŁA�����̎d���̈Ӌ`��₤�����Ƃ͈�x���Ȃ��B�v���̌����҂̐��E�ł͂Ƃ��Ă��ʗp���Ȃ��ƑP�I�ȉ��߂�W�J���A���V�A��̂킩��Ȃ��ǎ҂��\���Ă��邽�߂ɁA���������ꏊ�ɂ͏o�Ă���Ȃ������̂ł͂Ȃ��낤���B�������A���N�A��Z��Z�N�Z�������`��Z���ɃX�y�C���̃O���i�_��w�ŊJ�Â������Z�ۃh�X�g�G�t�X�L�[�E�V���|�W���E���ɂ͂��̐l�̖��O���m�~�l�[�g����Ă���̂��قǒm�����B�ނ��ǂ̂悤�ȕ�����̂����ڂ����B�i����L�F�ނ̓̕v���O�����ɂ͂Ȃ��������̂́A�ނ̓V���|�W���E���̉��Ɏp���������B�Ƃ͂�������ڂ��I���ƁA���\���邱�Ƃ��Ȃ��p���������j ��7�͂̑O���A�u�h�X�g�G�t�X�L�[�|��̉ߋ��v�̘b��ŐG��Ă�����{�ߑ㕶�w�����̒��V�E�����א��������A��Z��ܔN��ꌎ�O�Z���ɋ㔪�ō��R�ƖS���Ȃ�ꂽ�B���͐V���̕Ћ����]�Œm�����B���N�Z���O�Z�����s�ŁA�w���w�̗͂Ƃ͉����[���E���J�E�����ɂӂ�x�Ƃ��������Z�ł̑咘���˗я��[���o����A���͌b������Ă����B�������������������O�A�ˑR�A�搶����d�b���������Ă����B�Ƃ��ɗp�������Ă̂��Ƃł͂Ȃ��A�������S�ɋ߂��Ȃ������܂����C�ŁA�Ԉ֎q�ŏ�������Ȃ�����A��w�@�̊w���̎w���ɏo�����Ă���ƁA����̂��鎕��̂悢�����Řb����Ă��āA���a�l��Ԃ̎�����܂����n���������B ����ܔN�Ɂw�h�X�g�G�t�X�L�[��ǂށx�Ƃ��������搶�ҏW�̘_�W�i�~�����w�@��w���J�u���_�W��36�W�j�Ɂu�h�X�g�G�t�X�L�[���w�̖��́\���t�Ȃ��Θb�ɂ��ā\�v�Ƃ����G�b�Z�C����e�����Ă������������ȗ��̂��t�������ł������̂����A�����ς�d�b�����ŁA�܂�����������Ƃ͈�x���Ȃ������̂ł���B���̎��A�搶�̐����Ȃ���A��x���ڂɂ����肽���Ƌ����v�����B���������̊肢�����Ȃ킸�A�搶�͐����Ă��܂�ꂽ�B �Ō�̒���ƂȂ��������搶�̑O�f���ɁA�u��ƁE��i�̋}�����ǂ��ǂނ��v�i2009�j�Ƒ肷��u���G�b�Z�C�����߂��Ă��āA�搶�́A�T�R��v�ƍ����D���Βk�{�w���V�A�@�łƍ��̍��Ɓx�i���t�V���j�̒��ŁA�L���X�g�̑�R�⊯�ɑ���u�����̐ڕ��v�͑���̐�������F�߂��u��܂��̐ڕ��v�ł���Ɛ������Ă��邱�Ƃ̕s���R�����w�E���A�u�ǂނ��ĂȂ�ł����B����Ȃӂ��ɓǂ�ł�����ł����v�i858�Łj�ƌ������₢�����Ă�����B�����āA����́u�ɂ݁v���Ƃ߂������ł́u�₢�����v�u�����Ƃ߁v�Ɂu�h�X�g�G�t�X�L�C�̕`�����Ƃ����Ō�̃L���X�g�̗��z��������Ă���v�̂ł͂Ȃ����Ǝ����̉��߂���������ŁA�u���w�ɒʂ��������Ƃ����l�B���u�����Ƃ����Ƃ����������A��܂��̐ڕ����v�ƌ���ꂽ�።���Ȃ��ł��傤���A����Ȕ�����Ȃ���Ȃ���Ȃ��ł��傤���B�N���������Ƒ���҂�ɖ��ɂ��Ă���Ă������Ǝv���܂��v�i859�Łj�Ɩ₢�l�߂Ă�����B ��Z�̎��h�X�g�G�t�X�L�[�ɏo����Ĕ���N�A���̃��V�A��Ƃɂ���ĕ��w�ւ̊Ⴊ�J����A�I�����̍�i�����ǂ��Ȃ�����{���w�����̓�����ɕ����Ă���ꂽ�����א��搶�̃h�X�g�G�t�X�L�[�ǂ݂ɂ͕��X�Ȃ�ʐ[��������B �u�����O�����̊w���ł����ꂽ�w�ҁv�i�T�R�j�A�u�����ȕ]�_�����Ă���v�u�������D�G�Ȑl�v�i�����D�j�Ƒ���������グ�Ȃ���A�u���������̓�l�̑Βk�̖{��ǂ�Ŏ��͈��R�Ƃ������Ƃ����邩��A���ꂾ���͕��w��ǂނƂ������ƂŌ��������v�i856�j�Ɛ荞�܂�鍲���搶�ɂ́u�v���̗���v���܂��܂��ƌ����Ă����ɈႢ�Ȃ��B�@�����搶���e�����d�˂�ꂽ�g�{�������A�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̖�ҁE�T�R�̂��Ƃ��A�u�h�X�g�G�t�X�L�[���Ȃ����̍�i��`�������A���̍�i�łȂɂ����悤�Ƃ����̂�������ǂ߂Ă��Ȃ��B����͉��������Ƃ悭�킩��܂��B�悤����ɂ������남����������Ă��邾�����Ƃ����܂��B�v(�{���@�@�@��)�Ǝw�E���Ă��邱�Ƃ��v�����킹��ƁA�^�̃v���̔�]�Ƃƕ��w�����҂̊�͂͂��̐��̂��s���������Ă����Ƃ�����̂ł���B �Ō�ɁA �}�X�R�~�A�o�ŊE�ᔻ�𑽂��ӂ��ށA���邢�͏o�ŎЂɂ���Ă͌h�������˂Ȃ����e�̖{���̏o�ł����������Ă������������e�ЁA�В��̕S�����ꎁ�A�܂����Љ���������X�a�N�� (����|�p�w�����u�t����̓����ŁA�h�X�g�G�[�t�X�L�C�̉�̉��) �Ɍ��������\�����������B �܂��p�b�`���[�N�I�Ɉ��p���������A���ꂾ���ɕ\�L�����ŁA���M�����A���o�����܂��܁A�܂��������ꐫ�Ɍ����錴�e���A�Г��Z���ł܂Ƃ߂Ă������������e�ЕҏW���̐X�R�A�����̑���̂���J�ɁA�S���犴�ӂ������B �Ȃ��{���̑���͎��̒����̎�ɂȂ���̂ł��邪�A�ޏ��̓O���t�B�b�N�f�U�C�i�[�Ƃ��āA�y�j���p�Џo�Ŋ��s�̎��W�̑���𑽂��肪���A�D�]�����������Ă���B �Ȃ��\���̌���̓��X�N���̃h�X�g�G�t�X�L�[�����ق̎�C�������ŁA���V�A���w�j�̌����҂Ƃ��Ă����̍L���ҏW�A�o�Ŋ����͓I�ɓW�J���Ă���Ⴋ�F�l�p�[�x���E�t�H�[�L�����̎�ɂȂ�ʐ^�ŁA�����ق̒�ɂ��闬�Y���h�X�g�G�t�X�L�[�̑��i�����N�[���t��j�̃V���G�b�g�ł���B�g�p�������������Ă������������ƂɊ��ӂ���B �܂����\���̊G�̓y�e���u���O�̗��H�n�������Ƃ̎p�ł��邪�A����͂��܂����̃t�@�C���ɂ������ʐ^�ŁA�`���t�F�[�G���̉�z�i�Z�O�\�Z�Z�Łj�Ɍ������Ƃ̃C���[�W��f�i�Ƃ�������̂�����A���͑�ϋC�ɂ����Ă���B���̊G�̎ʐ^�̗��ɂ́u�\���ցA��҂��@��㎵��N��ꌎ����v�ƋL����A�u�`�E�I�����t�v�Ƃ̏���������B�����炭��㔪�Z�N��̏��ߍ��A�\���̃h�~�g���[�E�h�X�g�G�t�X�L�[���玄�Ƀv���[���g���ꂽ���̂炵���B�����A�h�~�g���[�Ƀ��[���Ŗ₢���킹��ƁA��㎵��N�̃y�e���u���O�E�h�X�g�G�t�X�L�[�����ق̊J�ًL�O���ɁA��ƃA���N�T���h���E�E���W�[�~�����B�`�E�I�����t�����������ʐ^���Ƃ����Ԏ��ł������B�������̉�Ƃ̏����͂��܂����ɂ͂킩��Ȃ��B�K�v�Ȃ�T���Ă݂邪�A�Ō��ɂ͖��Ȃ����낤�Ƃ������Ƃł������B��Ƃ̏����ɂ��Ă͔����يW�҂�ʂ��Ă����ׂĂ�����Ă��邪�A���݂܂ł̂Ƃ���s���ł���B �@�@��Z��Z�N�܌���Z�� |