夜明け前の3;40、小雨の降る中、東寺に近いホテルを出発する。東寺は何度も訪れているので今回は素通りである。

夜明け前の3;40、小雨の降る中、東寺に近いホテルを出発する。東寺は何度も訪れているので今回は素通りである。

4:49 桂川の久世橋を通過。7;13 大山崎町の山崎本陣跡を通過。北側に小高い天王山が見える。

今回の旅は、備中高松城からここまでおうむ返しした秀吉軍の逆コースを進むことになる。

7:52 楠父子別離の桜井駅址を通過。記念像の台座に『滅私奉公』を刻まれているが、私は現役時代『活私奉公』たるべきと自分に言い聞かせてきたことを思い出す。大相撲春場所の開催中で相撲部屋が宿舎を構えている寺院があった。9:35

芥川宿(高槻市)を通過。

7:52 楠父子別離の桜井駅址を通過。記念像の台座に『滅私奉公』を刻まれているが、私は現役時代『活私奉公』たるべきと自分に言い聞かせてきたことを思い出す。大相撲春場所の開催中で相撲部屋が宿舎を構えている寺院があった。9:35

芥川宿(高槻市)を通過。

10:14 西国観音霊場の総持寺に立ち寄るため街道から外れて南進する。10:38 総持寺に到着。

11:28 西国街道に復帰する。

12:08 郡山宿(茨木市)を通過。西国霊場勝尾寺の古い道標があったが、街道からかなり離れているので、今回は参拝しない。継歩中の東海自然歩道のゴール近くなので今年中に参拝できると思う。

14:06 瀬川宿(箕面市)を通過。途中、討ち入りには加われなかったが、自刃した萱野三平の旧宅があった。箕面市内の街道沿いは非常に立派な和風建築の旧家が並んでいる。

14:06 瀬川宿(箕面市)を通過。途中、討ち入りには加われなかったが、自刃した萱野三平の旧宅があった。箕面市内の街道沿いは非常に立派な和風建築の旧家が並んでいる。

15:43 昆陽宿(伊丹市)を通過。阪神・淡路大震災の後に昆陽寺を参拝した時は、寺院も被害が大きくブルーシートに覆われていたのを思い起こす。

16:20 武庫川を越えて西宮に入る。小・中学生時代を過ごした都市なので非常に親しみがあり懐かしい。すぐにスポーツで有名な報徳学園がある。

18:02 西宮神社に近い旅館に入る。

5:00 旅館を出発。5:13 西宮宿(西宮神社前)を通過。母校の同窓会は西宮神社の境内にある会館で閑散日である仏滅に開かれるのが慣例である。縁起の良い町名の『打出小槌町』を過ぎ芦屋川を越えると震災の被害が大きかったことを思い出す。しかし、今は見事に復興して災害の跡かたは、時折見かける場違いな更地が震災の影響と思われるのみである。

5:00 旅館を出発。5:13 西宮宿(西宮神社前)を通過。母校の同窓会は西宮神社の境内にある会館で閑散日である仏滅に開かれるのが慣例である。縁起の良い町名の『打出小槌町』を過ぎ芦屋川を越えると震災の被害が大きかったことを思い出す。しかし、今は見事に復興して災害の跡かたは、時折見かける場違いな更地が震災の影響と思われるのみである。

三王神社があった。山王が一般的だが、鳥居の形が山王日枝神社と類型の山型をしているので同類かもしれない。

8:54 生田神社を参拝する。奉献者に清酒メーカーや海運会社が多数名を連ねている。

8:54 生田神社を参拝する。奉献者に清酒メーカーや海運会社が多数名を連ねている。

9:22 兵庫県里程元標を通過。

10:20 山の上に大きて高い円柱形の建物が見える。あれが日夜、神戸の山を切り崩して土砂を海へベルトコンベアで移送するための換気塔のようだ。

11:24 R2と海岸線で合流する。須磨、塩屋、垂水、舞子、朝霧と源平史跡、公園や海釣り施設や漁港が多い瀬戸内沿いの幹線道路を歩く。快晴ならばいざ知らず、今日は車が飛ばす雨しぶきが酷く、うんざりである。

12:33 見たことのない異様な歩道橋の下を通過。R2をJRを跨いで海岸側の歩道と山陽電車の東垂水駅を繋いでいるようである。長さと言い、高さと言い、とても確かめに行く気にはならない。

13:57 大蔵宿を通過。

14:00 子午線標柱を通過。この標柱は明治43年に地元の小学校の先生たちが給料を割いて建設費を負担して一般民衆を啓蒙するために建設したとのことである。そばの交番は子午線交番と言う。

14:00 子午線標柱を通過。この標柱は明治43年に地元の小学校の先生たちが給料を割いて建設費を負担して一般民衆を啓蒙するために建設したとのことである。そばの交番は子午線交番と言う。

14:37 通りすがりの店で明石焼を食べる。何とも量が多いのにびっくり、500円で20個もあり、おいしく大満足でした。

14:37 通りすがりの店で明石焼を食べる。何とも量が多いのにびっくり、500円で20個もあり、おいしく大満足でした。

18:16 間の宿、大久保宿を通過。

18:45 東加古川駅から少し離れたホテルに入る。

5:26 ホテルを出発。5:55 教信寺を由緒ありそうなお寺なので境内に入り少し見学する。境内を忙しく移動している住職らしき人に『胴切れの地蔵』の位置を訪ねると、もう少し先だと親切に教えてくれた。お寺を出た街道沿いに道標が建っている。それによると西国街道はここで左折になっている。直進する道は風土記の道になっている。どう考えても不自然であり、直進することにした。ほどなく『胴切れの地蔵』があり、

6:42 加古川宿本陣跡を通過。6:56 加古川を越える。加古川市内では

6:42 加古川宿本陣跡を通過。6:56 加古川を越える。加古川市内では 五輪塔や宝篋印塔が目立ったが、それ以上に民家の塀の隅に多くの瓦人形が気になった。大黒様、恵比寿様、布袋様、鷹(羽根閉じ)、鷹(羽根開き)などいろいろな形態があった。何を表現しているか理解できないものもあった。

五輪塔や宝篋印塔が目立ったが、それ以上に民家の塀の隅に多くの瓦人形が気になった。大黒様、恵比寿様、布袋様、鷹(羽根閉じ)、鷹(羽根開き)などいろいろな形態があった。何を表現しているか理解できないものもあった。

宝殿駅前に尉と姥の新しい石像が建っていた。婚儀でなじみの尉と姥や相生の松はは高砂市が発祥の地だとある。姫路市を挟んで西側に相生市があり、この地名も関係がありそうと思い、帰宅後に調べたら、全く関係がなく、意外なことがわかった。相生は大嶋城の城主であった海老名氏が相模国の出自なので相模生まれなので「相生」となったようである。

7:45 童謡作家佐々木英宅を通過。ここは阿弥陀町魚橋だが、さらに進むと阿弥陀町阿弥陀という集落になる。地元の人と話していたら、ご利益がありそうとわざわざ移り住んでくる人もいるそうである。

7:45 童謡作家佐々木英宅を通過。ここは阿弥陀町魚橋だが、さらに進むと阿弥陀町阿弥陀という集落になる。地元の人と話していたら、ご利益がありそうとわざわざ移り住んでくる人もいるそうである。

8:42 六騎塚を通過。

9:23 御着本陣跡を通過。

10:57 姫路本陣跡を通過。商店街のアーケードの中に小さな案内看板があるだけである。

14:02 鵤本陣跡を通過。15:17 正條本陣跡を通過。15:54 片島本陣跡を通過。16:41 相生駅前のホテルに入る。

5:01 ホテルを出発。今日は峠もあり長丁場なので、連泊してリュックをホテルに置き身軽である。

7:06 有年本陣跡を通過。7:18 立派な長屋門が残る有年家を通過。

7:06 有年本陣跡を通過。7:18 立派な長屋門が残る有年家を通過。

7:44 R2を横断して獣除けのゲートを越えると自然歩道のような道に変わる。宝篋印塔や一里塚、立場址などがあり退屈することなく、難所を意識することもなく有年峠を越え、梨ヶ原集落に入る。船坂神社で源平合戦や赤穂浪士の絵が一人づつ描かれていた。驚いたのは狛犬が備前焼だったことである。このあと、各所で備前焼の狛犬を見る。

9:25 船坂峠を越えて備前(岡山県)に入る。県界の大きな石柱が建っている。少し前に話しながら歩いた人が是非見てほしいといった『船坂山義挙之址』へ立ち寄る。児島高徳は隠岐へ流される後醍醐天皇を奪い返そうと一族が船坂峠で待ち構えていたが、一行はここを通過せずに播磨から出雲へ向かったため目的を果たせなかったらしい。『太平記』は読んだが、全く記憶にない人物である。

9:25 船坂峠を越えて備前(岡山県)に入る。県界の大きな石柱が建っている。少し前に話しながら歩いた人が是非見てほしいといった『船坂山義挙之址』へ立ち寄る。児島高徳は隠岐へ流される後醍醐天皇を奪い返そうと一族が船坂峠で待ち構えていたが、一行はここを通過せずに播磨から出雲へ向かったため目的を果たせなかったらしい。『太平記』は読んだが、全く記憶にない人物である。

9:59 三石一里塚を通過。10:08 三石宿本陣跡を通過。弟坂、兄坂のあたりはろう石の採掘場である。10:58 八木山の一里塚を通過。11:41

立派な屋根のお寺が見えたので立ち寄ってみた。浄土真宗本願寺派の浄光寺であった。春の彼岸を留守にしていることもあり、同じ宗派でお詣りをした。

12:02 片上一里塚を通過。12:50 片上本陣跡を通過。片上宿は多数の案内標識があり、歴史を楽しめる。

13:33 天津神社は備前焼の神門、塀にも陶板が埋め込まれている。

13:33 天津神社は備前焼の神門、塀にも陶板が埋め込まれている。

14:12 香登一里塚を通過。14:22 大きな常夜燈を通過。金毘羅権現の文字が読み取れる。

16:36 藤井宿本陣を通過。素戔嗚神社の前から『新往来』が分岐する。案内板によると幕末に長州征伐に赴く諸藩の藩士が岡山城下を通過するのを回避するため迂回路として建設されたそうだ。

18:21 宿場の面影は全くないアーケードの中で岡山本陣跡(吉田書店)を通過。

18:47 岡山駅着。ここより列車で相生のホテルに戻る。

相生から岡山まで電車で移動して、7:04 岡山駅前の桃太郎像から歩き始める。

7:40 国神社を通過。華美さはないが、古い石造りの鳥居と高く続く階段に魅入られた昇り始めた。20mほどだが見晴しは良好である。

8:18 矢坂本陣跡を通過。

8:56 吉備津彦神社に到着。9:41 国境碑を通過して備中に入る。9:45 真金一里塚を通過。

10:01 吉備津神社に到着。

10:48 板倉宿本陣跡を通過。

10:54 街道から外れて高松城跡へ向かう。

11:20 水攻め築堤公園に到着。よく整備され気持ちの良い公園である。本丸最上段7.0m、築堤高さ8.4mなど表示した説明板がわかりやすい。あたり一帯は沼地で現在も多くの池が点在している。

11:20 水攻め築堤公園に到着。よく整備され気持ちの良い公園である。本丸最上段7.0m、築堤高さ8.4mなど表示した説明板がわかりやすい。あたり一帯は沼地で現在も多くの池が点在している。

最上稲荷の大鳥居を真横から眺めると赤茶けた煙突のようにも見える。高松城跡も公園として整備されている。 清水宗治公切腹場や位牌堂、胴塚な細かく順路が案内されている。

清水宗治公切腹場や位牌堂、胴塚な細かく順路が案内されている。

せっかくだから最上稲荷に参拝することにした。

12:16 最上稲荷山妙教寺というお寺であった。参詣道の両側に土産物屋や旅館が並ぶ。ただ旅館は殆ど営業していないとのことである。お寺が経営している顕妙会館があると教えられたので行ってみると定休日であった。すぐ近くの健康センターで仮眠ならできると教わった。

12:16 最上稲荷山妙教寺というお寺であった。参詣道の両側に土産物屋や旅館が並ぶ。ただ旅館は殆ど営業していないとのことである。お寺が経営している顕妙会館があると教えられたので行ってみると定休日であった。すぐ近くの健康センターで仮眠ならできると教わった。

13:04 健康センターに到着。歩行距離は20Km弱だが旅の疲れも溜まってきたころなので、今日はゆっくりすることにした。

24H営業の温泉で十分な仮眠ができず失敗したこともあるが、今回はほどほどの睡眠は取れたので快調である。

5:05 備中高松駅近くの西国街道に戻るべく出発する。

6:17 足守川を越え鯉喰神社を通過。古墳群へ続く道は中国自然歩道にもなっている。

7:06 造山古墳に到着。古墳の頂上からも前方後円墳であることがよくわかる。帰宅後電子国土地図で確かめてみると東側は一部集落になって削られているが、前方後円であることがはっきり確認できた。頂上の神社近くで同じところをうろうろと歩いている人がいる。こちらから話しかけるのを待っているようにも取れた。「立派な古墳ですね」と声を掛けたら、待っていたかのように、淀みなく古墳の解説をしてくれた。この人の説明がなければ周囲の小さな古墳の位置は確認できなかったのでありがたい。この人のようにふるさとに誇りを持っている人が羨ましい。

7:06 造山古墳に到着。古墳の頂上からも前方後円墳であることがよくわかる。帰宅後電子国土地図で確かめてみると東側は一部集落になって削られているが、前方後円であることがはっきり確認できた。頂上の神社近くで同じところをうろうろと歩いている人がいる。こちらから話しかけるのを待っているようにも取れた。「立派な古墳ですね」と声を掛けたら、待っていたかのように、淀みなく古墳の解説をしてくれた。この人の説明がなければ周囲の小さな古墳の位置は確認できなかったのでありがたい。この人のようにふるさとに誇りを持っている人が羨ましい。

7:40 国分尼寺跡・こうもり塚古墳を通過。こうもり塚は石室や石棺が見られ、予期せぬ喜びを味わった。

7:40 国分尼寺跡・こうもり塚古墳を通過。こうもり塚は石室や石棺が見られ、予期せぬ喜びを味わった。

7:51 国分寺跡に到着。備中国分寺の址に、江戸時代に再建された日照山国分寺が建っている。咲き誇る梅と五重の塔が美しい。

7:51 国分寺跡に到着。備中国分寺の址に、江戸時代に再建された日照山国分寺が建っている。咲き誇る梅と五重の塔が美しい。

8:29 山手村(現在は総社市)一里塚跡を通過。このあたりも古墳が当たり大きな常夜燈があったり、かっては栄えていた集落であろう。岡山県に入ってからだろうか、金毘羅さん関連の大きな常夜燈が目立つ。

9:24 川辺一里塚跡を通過。9:34 川辺本陣跡を通過。

10:22 まきび公園に立ち寄る。さながら中国にいるかのように作られた公園である。まきび記念館の絵画は中国人絵師によるものだそうで、中国の感じがよく出ていた。遣唐使だった吉備真備は囲碁や筆塚など多くのものを日本に伝来したようだ。意外なことではカタカナの発案者である。

10:22 まきび公園に立ち寄る。さながら中国にいるかのように作られた公園である。まきび記念館の絵画は中国人絵師によるものだそうで、中国の感じがよく出ていた。遣唐使だった吉備真備は囲碁や筆塚など多くのものを日本に伝来したようだ。意外なことではカタカナの発案者である。

11:35 琴弾橋を通過。11:43 琴弾岩が南にある趣旨の石碑がある。しかし小田川があり橋はない。望遠でそれらしい岩は確認できた。帰宅後調べたら、地図には小さな橋がある。きっと最近、橋はなくなったのであろう。

11:58 吉備真備公園に立ち寄る。 12:17 吉備公累代、下道氏墓、右大臣真吉備公之墓に立ち寄る。

11:58 吉備真備公園に立ち寄る。 12:17 吉備公累代、下道氏墓、右大臣真吉備公之墓に立ち寄る。

13:13 矢掛一里塚を通過。13:25 矢掛本陣跡を通過。14:45 堀越宿(間の宿)を通過。

15:00 鏡獅子の大きな看板が井原市境で迎えてくれる。

15:58 今市駅本陣跡(間の宿?)を通過。

大きな石灯籠が多いと感じたが、これはかって小田川を走る高瀬舟の便をはかったためとも言われている。

16:38 七日市本陣跡を通過。

17:11 井原バスセンター近くのホテルに到着

4:51 ホテルを出発。5:33 大曲を通過。

5:57 高屋宿(上野耐之宅)を通過。『ねんねこ しゃっしゃりませ』の子守唄はこの地で歌い継がれていたものを上野耐之が山田耕作に披露したのが普及の始まりだそうです。

この辺りも瓦人形が多い。

6:28 上御領一里塚を通過。

7:36 菅茶山旧宅を通過。初めて聞く名前だが、江戸時代後期の儒学者である。途中にも彼の漢詩の石碑があった。

7:36 菅茶山旧宅を通過。初めて聞く名前だが、江戸時代後期の儒学者である。途中にも彼の漢詩の石碑があった。

7:50 神辺本陣跡を通過。

10:47 吉備津彦神社の参道で見かけて以来、随所で『地神』の石碑を見かけたが、この辺りでは注連縄をしたり、四方を竹で囲んでいたりする。散歩中の人に聞いたら、話の中で『社日』と言う言葉が登場した。詳しくは分らないがお彼岸が仏教行事に対し、神道でも春秋の彼岸に最も近い戊の日に、農耕を休み『地神さん』の周りで祭礼を行うようだ。仏教と神道は巧みに共存しているのに感心する。子の誕生は神様、死ねば仏様、正月は神様でお盆は仏様、お彼岸は両方で、素晴らしい知恵である。

10:47 吉備津彦神社の参道で見かけて以来、随所で『地神』の石碑を見かけたが、この辺りでは注連縄をしたり、四方を竹で囲んでいたりする。散歩中の人に聞いたら、話の中で『社日』と言う言葉が登場した。詳しくは分らないがお彼岸が仏教行事に対し、神道でも春秋の彼岸に最も近い戊の日に、農耕を休み『地神さん』の周りで祭礼を行うようだ。仏教と神道は巧みに共存しているのに感心する。子の誕生は神様、死ねば仏様、正月は神様でお盆は仏様、お彼岸は両方で、素晴らしい知恵である。

相変わらず大きな常夜燈が目立つが、この辺りはスリムなものが目立つ。

相変わらず大きな常夜燈が目立つが、この辺りはスリムなものが目立つ。

11:31 今伊勢宮を参拝。伊勢神宮と同じく内宮、外宮で構成されている。

11:59 八幡神社を通過。

12:27 今津本陣跡を通過。13:35 防地峠を越える。眼下に尾道の街が見える。これより西が芸州である。

14:02 尾道本陣跡を通過。14:12 かって休んだことのある林芙美子ゆかりの喫茶店は営業していないように思えた。

14:02 尾道本陣跡を通過。14:12 かって休んだことのある林芙美子ゆかりの喫茶店は営業していないように思えた。

15:04 大人峠一里塚を通過。

15:42 瀬戸の島々が見えるが小雨のため、いまひとつである。しまなみ海道もかすかに見える程度である。

15:42 瀬戸の島々が見えるが小雨のため、いまひとつである。しまなみ海道もかすかに見える程度である。

16:10 糸崎神社を通過。

16:44 三原宿本陣跡は不明だったので、三原城の東惣門跡を三原宿としてマーキングする。16:58 東大手門を通過。17:07 三原城跡にある三原駅に到着。

今夜の宿は駅南のホテルである。

5:11 教は行程が短いので朝はゆっくりするつもりであったが、夜明けの明るさに釣られて早い出発になった。

5:30 西惣門跡を通過。6:07 沼田川の橋のたもとでR2と合流する。

7:31 米山寺への道標を通過。7:51 西念寺を通過。この辺りから宿場の趣が感じられる。卯建のある家が目立つ。

旧家の前で本陣跡を訪ねていたら、折よくその家から出てきたご婦人が三原市教育委員会が作成した冊子をくれた。

それによると街道から少しずれているが、大した距離でないので地図を頼りに立ち寄る。 途中、珍しい両面地蔵を通過する。

途中、珍しい両面地蔵を通過する。

8:11 地図に該当する位置に本陣跡の表示はないが、それと思わせる立派な民家があった。

8:36 午前中で体力もあったので甑天満宮の階段を昇って参拝する。

中国自然歩道や古墳の案内看板を見かけるようになる。確かに“ひろしまの明日香村”と自称するのも理解できる。

9:14 御年代古墳を通過。9:23 貞丸一号、二号古墳を見学する。9:36 二本松古墳を見学。まさに明日香を思わせる。

日名内下から日名内上にかけて、道がはっきりしないが、距離も短く危険もないが、何も見る物はなく、墓地が一か所あるだけである。並行するR2を歩くのも良い。10:23

R2を横断。

峠を下って竹原市に入ると、殆どの民家の屋根瓦が橙色なのに驚く。

峠を下って竹原市に入ると、殆どの民家の屋根瓦が橙色なのに驚く。

11:40 田万里往還の東端を通過。12:13黄幡坂一里塚跡を通過。

12:35 油土製造 福田家水車跡を通過。先刻の橙色の屋根瓦は西条赤瓦でこの 地の地場産業であることをこの標識より知る。

地の地場産業であることをこの標識より知る。

12:52 油土の製造所跡を通過。松子山峠を越え西条市街地に入るまで長いハイキング道が続くが、地元ロータリークラブや郷土史保存研究会などの尽力で案内があるので心強い。

13:47 松子山峠を通過。

13:47 松子山峠を通過。

14:28 歌謡坂一里塚跡を過ぎてすぐ、工事中で歩行者も通行不可で400m位迂回路を歩く。

14:37 中川を渡ると酒蔵巡りの観光客が多くなる。14:48 旧県立醸造支場を見学。

14:55 西条本陣跡を通過。

15:00 駅前のホテルに入る。チェックインは16:00のため、荷物を預け駅界隈を散策する。

個人のおばちゃんがやっている店で広島焼を食べたが、おいしかった。

5:54 朝食を食べてから出発の予定だったが、早く歩きたい欲求の方が強く、ホテルを出る。

5:59 かって西条と東条を分けていた半尾川を通過。いつの頃か西条が発展して東条の名は自然消滅したと言うが、本陣にしろ、酒蔵にしろ、現在の駅にしろ隆盛を示すものは東条側にあるのは皮肉なものである。

6:42 飢坂(かつえざか)を通過。名前からさぞかし難所と思いきや、高度差は50mもない峠である。東に向かう人が大山峠を越えて、ほっとしたところで、この峠にかかったると辛いかもしれない。

八本松の市街を通り、7:55 大山峠を通過。

8:08 旧山陽道賀茂安芸郡境を通過。今は東広島市と広島市の市境と思われる。

8:34 立派な万葉歌碑があり、そばの箱にパンフレットもあった。歌碑の口語訳もあり、今の自分の心境と同じで感動した。

8:34 立派な万葉歌碑があり、そばの箱にパンフレットもあった。歌碑の口語訳もあり、今の自分の心境と同じで感動した。

『真木の枝葉が、たわむばかりに茂っている勢能山を、私は賛美するゆとりもなく、今こえていくが木の葉は、私のこの気持ちをわかってくれたろう』

ここで腰を下ろして朝食を摂りながら上大山自治会の人たちがふるさとを愛し、誇りに感じていることが嬉しくもあり羨ましくもあった。

8:48 R2を横断する。近くに信号も歩道橋も横断歩道もない。交通量だけでなく、スピードを出している車が多く、容易に横断できない。横をみると死亡事故の看板がある。いっそう慎重に見計らって素早く横断した。

9:29 上瀬野の集落では山頭火の句が書かれた木片を玄関に掲げているのが目立つ。山頭火がこの地区に宿泊した時に作成したものらしい。

11:19 専念寺を通過。境内に鉄道遭難者追弔塔が建っている。大正15年9月23日未明、東京発下関行の特急列車が豪雨卯で崩壊した築堤に突っ込み脱線転覆した事故の犠牲者36名を追弔したものである。

11:19 専念寺を通過。境内に鉄道遭難者追弔塔が建っている。大正15年9月23日未明、東京発下関行の特急列車が豪雨卯で崩壊した築堤に突っ込み脱線転覆した事故の犠牲者36名を追弔したものである。

11:37 旧山陽道蓮花寺登口跡、砂走橋の親柱を通過。

11:51 海田ふるさと館に立ち寄る。12:24 熊野神社を通過。

11:51 海田ふるさと館に立ち寄る。12:24 熊野神社を通過。

12:26 海田市本陣跡を通過。12:34 千葉家住宅を通過。

14:08 我羅我羅橋を通過。

14:15 愛宕神社を通過。東海道では火伏せは秋葉山が多かったが、西国街道では愛宕神社が目立つ。

14:25 広島駅に到着。時間は早いが予定通り、今回の旅はここまでとし、駅界隈を散策したのち帰宅する。

7:53 広島駅から歩き始める。猿候川、京橋川、元安川、旧太田川、天満川、太田川と西広島駅までに6つの川を越える。水の都の感がする。中学校の修学旅行で訪れ印象深かった原爆ドームが、今回は意外に小さく感じた。時代が進み大きな建物に見慣れたためであろう。茶屋は本通りにあったと言われているが、それらしきものは見つけられなかった。

7:53 広島駅から歩き始める。猿候川、京橋川、元安川、旧太田川、天満川、太田川と西広島駅までに6つの川を越える。水の都の感がする。中学校の修学旅行で訪れ印象深かった原爆ドームが、今回は意外に小さく感じた。時代が進み大きな建物に見慣れたためであろう。茶屋は本通りにあったと言われているが、それらしきものは見つけられなかった。

8:34 広島宿を通過。

西広島駅近くには己斐本町、己斐中、己斐西、己斐東など己斐がつく地名多い。広島カープの鯉は広島城(鯉城)だけでなく、この地名も意図してつけられたかも知れないと感じた。

京都から西国街道を歩いているつもりだが、所々で山陽道や山陽街道と表記され紛らわしい。京を中心につけられた西ということに抵抗を感じているのだろうか。広島では西国街道である。

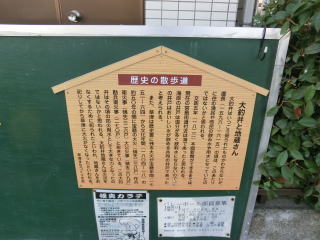

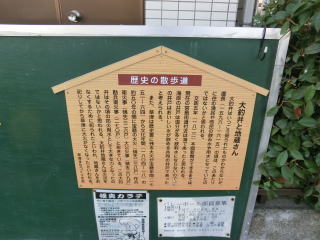

草津や井口地区は地元の方々が街道沿いの歴史的ポイントに「歴史の散歩道」として立て看板の説明文を紹介してくれており、旅する者にはありがたい。

9:56 大釣井を通過。井口の地名はこの井戸に由来すると思われる。

11:46 廿日市宿を通過。13:08 四郎峠を通過。

13:23 今川貞世の歌碑を通過。

この後、西国街道から離れて厳島神社を参拝するため宮島口に向かう。

14:00 JRのフェリーで宮島に渡る。往きは大鳥居の近く250m位まで接近してくれる。

上陸時は丁度干潮時で大鳥居の数mまで近づけた。神社を参拝後、大鳥居を見るとさらに潮は引き、鳥居にタッチしている観光客が見えた。

15:28 下船後は大野瀬戸かき海道を大野浦駅まで歩き、16:46 その先で西国街道に合流した。

17:20 宮浜温泉の旅館に到着。6:13 この地の日の出は東京より30分は遅い。山影なのでさらに暗く感じる。

6:40 残念社の標識に従って残念社を通過。幕府軍の軍使「依田伴蔵」が戦闘員と間違われ長州軍に狙撃されたとき、「残念」と言って絶命したことを地元民が悼んで奉ったものである。

6:55 宮島の背後から太陽が昇り始めた。

7:26 玖波宿を通過。

8:43 御園トンネルが貫通している苦の坂峠で道は何本も分岐しているが、西国街道の案内はない。

往きつ戻りつしながら、岩国広島道路を目標にしながらこれを越えないように下山した。

下山直後に今度は自分のミスで油見トンネルに入ってしまった。途中で嫌な予感はしたが、とりあえずトンネルを歩き切ったら、大竹駅方面だった。また引き返して周囲を観察するとR186があった。

少し先にちぎり(滕)池神社があった。苦の坂峠で道を間違えなければ、この近くに下山したはずである。

10:20 吉田松陰の歌碑を通過。

11:08 関戸宿を通過。11:24 多田一里塚を通過。13:01 千体仏を通過。14:21 武田屋敷跡を通過。

15:03 玖珂宿を通過。

15:45 高森本陣跡を通過。16:23 孝行塚を通過。

16:46 米川駅に到着。JRで宿のある周防高森駅に戻る。

今日はこれまでの歩き旅で最大のコースアウトしてしまったが、無事にコースに戻れたのだから良しとする。

12年11月16日

5:46 始発電車を降りて米川駅からヘッドライトをつけて歩き始める。

今回はGPSへのルート登録ができておらず、勝間駅までは不安な旅である。スタート直後の1時間近くは右往左往したが差川あたりから順調に進んだ。

6:57 周南市に入る。徳山市・新南陽市ほかが合併してできた市だが、全くイメージがわかない。昔の道標では玖珂郡と熊毛郡の境界になっている。

7:18 高水村塾址を通過。このあたりが今市宿の中心であろう。。7:39 呼坂宿を通過。

7:42 吉田松陰と寺嶋忠三郎訣別の碑があった。

8:39 垰(たお)を通過。”たお”とは峠のことのようである。

9:11 久保市宿を通過。特に遺構らしきものはない。

9:57 花岡宿を通過。

11:12 遠石八幡宮を通過。遠石の宮水は昔から名水で知られていたようだ。

11:45 徳山駅を通過。この辺りが徳山宿の中心地であろう。

13:00 浄真寺の近く富田宿を通過。

13:36 福川宿を通過。

15:14 椿峠を通過。これより防府市である。

15:50 富海宿を通過。宮市宿と福川宿との間にある半宿とある。東の方で言う間宿のことのようだ。

16:02 旧山陽道入口・橘坂の標識に安堵する。橘坂を上ると手掛け石がある。ここから瀬戸内海を見渡せる。

間近に見える島が気になって、帰宅後に調べたら、大津島のようである。

16:38 浮野峠を通過。

17:16 周防国衙跡の石柱があったが、日も暮れており立ち寄らず防府天満宮を目指す。

17:42 天満宮に到着。すぐそばに萩往還の石柱が建っている。宮市宿を通過。

17:59 防府駅前のホテルに到着。6:30から朝食が食べられるホテルはありがたい。6:47 ホテルを出発。

7:56 周防一宮の玉祖神社に到着。参拝後に丁度社務所が開き、御朱印をいただく。

8:43 佐野峠を通過。周防灘の先は九州の国東半島である。

10:45 立石を通過。

11:50 小郡宿を通過。萩や石見へ通じる分岐点で道標が建っている。

13:08 熊野神社を通過。

14:02 周防、長門国境碑を通過。山口市と宇部市の市境である。ゴールに近づいた気持である。

14:56 山中本陣跡を通過。さびしい案内標だが、あると嬉しい。

15:27 秋葉神社を通過。西国の火伏は愛宕神社が多いと思っているが、秋葉神社に出会う。

この後、瓜生野から殿様道(山陽道往還跡)、どんだけ道(旧山陽道)、旧山陽道などの道標に導かれて山中に入ってい行く。

16:13 R2に合流。宇部駅近くのホテルに泊まるため厚東駅に向かう。16:16駅に到着。6:26 厚東駅を出発

7:31 一里塚を通過。赤間関より九里とある。

7:38 船木宿を通過。

8:55 30分ほど歩きやすい山中を抜けると西見峠を通過。

9:11 立派な庚申塚を通過。山陽地方では関東地方の庚申塚に比べると立派で迫力がある。塚の表示はなく『庚申』だけのものが多い。なかには『幸神』というのもあった。

9:39 厚狭宿を通過。吉田道や上方道の古い道標に導かれて蓮台寺峠へ向かう。

11:44 蓮台寺峠を通過。

12:27 吉田宿を通過。高杉晋作ゆかりの東行庵に寄り道する。

13:55 日本一と言われる庚申塚を通過。

14:00 小月宿を通過。14:16 孝行塚を通過。

15:47 長府駅を通過。

16:11 街道沿いのホテルに到着。

6:16 宿を出発。乃木さん通りを歩き乃木神社、忌宮神社、豊浦皇居跡に立ち寄る。長府本陣もこの近くにあったと思われる。

長府旅館、総社跡、長州毛利邸、高杉晋作回天義挙の碑などを経て、緩やかに高度を上げて行く。

丘陵地に開かれた立派な道路を関門橋の出現を期待してひたすら歩く。

8:01 関門橋が初めて見えた。橋は近づくが、急な斜面の迷路のような細い道を進む。間違いながらも8:54 関門橋の傍にある御裳川公園に到着。海に向かって大砲が数基並んでいた。

壇ノ浦を歩いて平家ゆかりの赤間神宮を一通り見学する。

9:31 赤間神宮から数分のところに赤間本陣跡があった。

9:42 亀山八幡宮の傍に山陽道の起点を示す長門国豊浦郡赤間関と彫られた石碑が建っている。ここを西国街道の旅のゴールとしても良いが、下関駅まで歩くことにした。

日和山公園に立ち寄って下関駅に到着したのは11:03であった。無事に15日間、歩けたことに感謝である。

夜明け前の3;40、小雨の降る中、東寺に近いホテルを出発する。東寺は何度も訪れているので今回は素通りである。

夜明け前の3;40、小雨の降る中、東寺に近いホテルを出発する。東寺は何度も訪れているので今回は素通りである。 7:52 楠父子別離の桜井駅址を通過。記念像の台座に『滅私奉公』を刻まれているが、私は現役時代『活私奉公』たるべきと自分に言い聞かせてきたことを思い出す。大相撲春場所の開催中で相撲部屋が宿舎を構えている寺院があった。9:35

芥川宿(高槻市)を通過。

7:52 楠父子別離の桜井駅址を通過。記念像の台座に『滅私奉公』を刻まれているが、私は現役時代『活私奉公』たるべきと自分に言い聞かせてきたことを思い出す。大相撲春場所の開催中で相撲部屋が宿舎を構えている寺院があった。9:35

芥川宿(高槻市)を通過。 14:06 瀬川宿(箕面市)を通過。途中、討ち入りには加われなかったが、自刃した萱野三平の旧宅があった。箕面市内の街道沿いは非常に立派な和風建築の旧家が並んでいる。

14:06 瀬川宿(箕面市)を通過。途中、討ち入りには加われなかったが、自刃した萱野三平の旧宅があった。箕面市内の街道沿いは非常に立派な和風建築の旧家が並んでいる。 5:00 旅館を出発。5:13 西宮宿(西宮神社前)を通過。母校の同窓会は西宮神社の境内にある会館で閑散日である仏滅に開かれるのが慣例である。縁起の良い町名の『打出小槌町』を過ぎ芦屋川を越えると震災の被害が大きかったことを思い出す。しかし、今は見事に復興して災害の跡かたは、時折見かける場違いな更地が震災の影響と思われるのみである。

5:00 旅館を出発。5:13 西宮宿(西宮神社前)を通過。母校の同窓会は西宮神社の境内にある会館で閑散日である仏滅に開かれるのが慣例である。縁起の良い町名の『打出小槌町』を過ぎ芦屋川を越えると震災の被害が大きかったことを思い出す。しかし、今は見事に復興して災害の跡かたは、時折見かける場違いな更地が震災の影響と思われるのみである。

8:54 生田神社を参拝する。奉献者に清酒メーカーや海運会社が多数名を連ねている。

8:54 生田神社を参拝する。奉献者に清酒メーカーや海運会社が多数名を連ねている。 14:00 子午線標柱を通過。この標柱は明治43年に地元の小学校の先生たちが給料を割いて建設費を負担して一般民衆を啓蒙するために建設したとのことである。そばの交番は子午線交番と言う。

14:00 子午線標柱を通過。この標柱は明治43年に地元の小学校の先生たちが給料を割いて建設費を負担して一般民衆を啓蒙するために建設したとのことである。そばの交番は子午線交番と言う。 14:37 通りすがりの店で明石焼を食べる。何とも量が多いのにびっくり、500円で20個もあり、おいしく大満足でした。

14:37 通りすがりの店で明石焼を食べる。何とも量が多いのにびっくり、500円で20個もあり、おいしく大満足でした。 6:42 加古川宿本陣跡を通過。6:56 加古川を越える。加古川市内では

6:42 加古川宿本陣跡を通過。6:56 加古川を越える。加古川市内では 五輪塔や宝篋印塔が目立ったが、それ以上に民家の塀の隅に多くの瓦人形が気になった。大黒様、恵比寿様、布袋様、鷹(羽根閉じ)、鷹(羽根開き)などいろいろな形態があった。何を表現しているか理解できないものもあった。

五輪塔や宝篋印塔が目立ったが、それ以上に民家の塀の隅に多くの瓦人形が気になった。大黒様、恵比寿様、布袋様、鷹(羽根閉じ)、鷹(羽根開き)などいろいろな形態があった。何を表現しているか理解できないものもあった。 7:45 童謡作家佐々木英宅を通過。ここは阿弥陀町魚橋だが、さらに進むと阿弥陀町阿弥陀という集落になる。地元の人と話していたら、ご利益がありそうとわざわざ移り住んでくる人もいるそうである。

7:45 童謡作家佐々木英宅を通過。ここは阿弥陀町魚橋だが、さらに進むと阿弥陀町阿弥陀という集落になる。地元の人と話していたら、ご利益がありそうとわざわざ移り住んでくる人もいるそうである。 7:06 有年本陣跡を通過。7:18 立派な長屋門が残る有年家を通過。

7:06 有年本陣跡を通過。7:18 立派な長屋門が残る有年家を通過。 9:25 船坂峠を越えて備前(岡山県)に入る。県界の大きな石柱が建っている。少し前に話しながら歩いた人が是非見てほしいといった『船坂山義挙之址』へ立ち寄る。児島高徳は隠岐へ流される後醍醐天皇を奪い返そうと一族が船坂峠で待ち構えていたが、一行はここを通過せずに播磨から出雲へ向かったため目的を果たせなかったらしい。『太平記』は読んだが、全く記憶にない人物である。

9:25 船坂峠を越えて備前(岡山県)に入る。県界の大きな石柱が建っている。少し前に話しながら歩いた人が是非見てほしいといった『船坂山義挙之址』へ立ち寄る。児島高徳は隠岐へ流される後醍醐天皇を奪い返そうと一族が船坂峠で待ち構えていたが、一行はここを通過せずに播磨から出雲へ向かったため目的を果たせなかったらしい。『太平記』は読んだが、全く記憶にない人物である。 13:33 天津神社は備前焼の神門、塀にも陶板が埋め込まれている。

13:33 天津神社は備前焼の神門、塀にも陶板が埋め込まれている。 11:20 水攻め築堤公園に到着。よく整備され気持ちの良い公園である。本丸最上段7.0m、築堤高さ8.4mなど表示した説明板がわかりやすい。あたり一帯は沼地で現在も多くの池が点在している。

11:20 水攻め築堤公園に到着。よく整備され気持ちの良い公園である。本丸最上段7.0m、築堤高さ8.4mなど表示した説明板がわかりやすい。あたり一帯は沼地で現在も多くの池が点在している。 清水宗治公切腹場や位牌堂、胴塚な細かく順路が案内されている。

清水宗治公切腹場や位牌堂、胴塚な細かく順路が案内されている。 12:16 最上稲荷山妙教寺というお寺であった。参詣道の両側に土産物屋や旅館が並ぶ。ただ旅館は殆ど営業していないとのことである。お寺が経営している顕妙会館があると教えられたので行ってみると定休日であった。すぐ近くの健康センターで仮眠ならできると教わった。

12:16 最上稲荷山妙教寺というお寺であった。参詣道の両側に土産物屋や旅館が並ぶ。ただ旅館は殆ど営業していないとのことである。お寺が経営している顕妙会館があると教えられたので行ってみると定休日であった。すぐ近くの健康センターで仮眠ならできると教わった。 7:06 造山古墳に到着。古墳の頂上からも前方後円墳であることがよくわかる。帰宅後電子国土地図で確かめてみると東側は一部集落になって削られているが、前方後円であることがはっきり確認できた。頂上の神社近くで同じところをうろうろと歩いている人がいる。こちらから話しかけるのを待っているようにも取れた。「立派な古墳ですね」と声を掛けたら、待っていたかのように、淀みなく古墳の解説をしてくれた。この人の説明がなければ周囲の小さな古墳の位置は確認できなかったのでありがたい。この人のようにふるさとに誇りを持っている人が羨ましい。

7:06 造山古墳に到着。古墳の頂上からも前方後円墳であることがよくわかる。帰宅後電子国土地図で確かめてみると東側は一部集落になって削られているが、前方後円であることがはっきり確認できた。頂上の神社近くで同じところをうろうろと歩いている人がいる。こちらから話しかけるのを待っているようにも取れた。「立派な古墳ですね」と声を掛けたら、待っていたかのように、淀みなく古墳の解説をしてくれた。この人の説明がなければ周囲の小さな古墳の位置は確認できなかったのでありがたい。この人のようにふるさとに誇りを持っている人が羨ましい。 7:40 国分尼寺跡・こうもり塚古墳を通過。こうもり塚は石室や石棺が見られ、予期せぬ喜びを味わった。

7:40 国分尼寺跡・こうもり塚古墳を通過。こうもり塚は石室や石棺が見られ、予期せぬ喜びを味わった。 7:51 国分寺跡に到着。備中国分寺の址に、江戸時代に再建された日照山国分寺が建っている。咲き誇る梅と五重の塔が美しい。

7:51 国分寺跡に到着。備中国分寺の址に、江戸時代に再建された日照山国分寺が建っている。咲き誇る梅と五重の塔が美しい。 10:22 まきび公園に立ち寄る。さながら中国にいるかのように作られた公園である。まきび記念館の絵画は中国人絵師によるものだそうで、中国の感じがよく出ていた。遣唐使だった吉備真備は囲碁や筆塚など多くのものを日本に伝来したようだ。意外なことではカタカナの発案者である。

10:22 まきび公園に立ち寄る。さながら中国にいるかのように作られた公園である。まきび記念館の絵画は中国人絵師によるものだそうで、中国の感じがよく出ていた。遣唐使だった吉備真備は囲碁や筆塚など多くのものを日本に伝来したようだ。意外なことではカタカナの発案者である。 11:58 吉備真備公園に立ち寄る。 12:17 吉備公累代、下道氏墓、右大臣真吉備公之墓に立ち寄る。

11:58 吉備真備公園に立ち寄る。 12:17 吉備公累代、下道氏墓、右大臣真吉備公之墓に立ち寄る。 7:36 菅茶山旧宅を通過。初めて聞く名前だが、江戸時代後期の儒学者である。途中にも彼の漢詩の石碑があった。

7:36 菅茶山旧宅を通過。初めて聞く名前だが、江戸時代後期の儒学者である。途中にも彼の漢詩の石碑があった。 10:47 吉備津彦神社の参道で見かけて以来、随所で『地神』の石碑を見かけたが、この辺りでは注連縄をしたり、四方を竹で囲んでいたりする。散歩中の人に聞いたら、話の中で『社日』と言う言葉が登場した。詳しくは分らないがお彼岸が仏教行事に対し、神道でも春秋の彼岸に最も近い戊の日に、農耕を休み『地神さん』の周りで祭礼を行うようだ。仏教と神道は巧みに共存しているのに感心する。子の誕生は神様、死ねば仏様、正月は神様でお盆は仏様、お彼岸は両方で、素晴らしい知恵である。

10:47 吉備津彦神社の参道で見かけて以来、随所で『地神』の石碑を見かけたが、この辺りでは注連縄をしたり、四方を竹で囲んでいたりする。散歩中の人に聞いたら、話の中で『社日』と言う言葉が登場した。詳しくは分らないがお彼岸が仏教行事に対し、神道でも春秋の彼岸に最も近い戊の日に、農耕を休み『地神さん』の周りで祭礼を行うようだ。仏教と神道は巧みに共存しているのに感心する。子の誕生は神様、死ねば仏様、正月は神様でお盆は仏様、お彼岸は両方で、素晴らしい知恵である。 相変わらず大きな常夜燈が目立つが、この辺りはスリムなものが目立つ。

相変わらず大きな常夜燈が目立つが、この辺りはスリムなものが目立つ。 14:02 尾道本陣跡を通過。14:12 かって休んだことのある林芙美子ゆかりの喫茶店は営業していないように思えた。

14:02 尾道本陣跡を通過。14:12 かって休んだことのある林芙美子ゆかりの喫茶店は営業していないように思えた。 15:42 瀬戸の島々が見えるが小雨のため、いまひとつである。しまなみ海道もかすかに見える程度である。

15:42 瀬戸の島々が見えるが小雨のため、いまひとつである。しまなみ海道もかすかに見える程度である。 途中、珍しい両面地蔵を通過する。

途中、珍しい両面地蔵を通過する。

峠を下って竹原市に入ると、殆どの民家の屋根瓦が橙色なのに驚く。

峠を下って竹原市に入ると、殆どの民家の屋根瓦が橙色なのに驚く。 地の地場産業であることをこの標識より知る。

地の地場産業であることをこの標識より知る。 13:47 松子山峠を通過。

13:47 松子山峠を通過。 8:34 立派な万葉歌碑があり、そばの箱にパンフレットもあった。歌碑の口語訳もあり、今の自分の心境と同じで感動した。

8:34 立派な万葉歌碑があり、そばの箱にパンフレットもあった。歌碑の口語訳もあり、今の自分の心境と同じで感動した。 11:19 専念寺を通過。境内に鉄道遭難者追弔塔が建っている。大正15年9月23日未明、東京発下関行の特急列車が豪雨卯で崩壊した築堤に突っ込み脱線転覆した事故の犠牲者36名を追弔したものである。

11:19 専念寺を通過。境内に鉄道遭難者追弔塔が建っている。大正15年9月23日未明、東京発下関行の特急列車が豪雨卯で崩壊した築堤に突っ込み脱線転覆した事故の犠牲者36名を追弔したものである。 11:51 海田ふるさと館に立ち寄る。12:24 熊野神社を通過。

11:51 海田ふるさと館に立ち寄る。12:24 熊野神社を通過。 7:53 広島駅から歩き始める。猿候川、京橋川、元安川、旧太田川、天満川、太田川と西広島駅までに6つの川を越える。水の都の感がする。中学校の修学旅行で訪れ印象深かった原爆ドームが、今回は意外に小さく感じた。時代が進み大きな建物に見慣れたためであろう。茶屋は本通りにあったと言われているが、それらしきものは見つけられなかった。

7:53 広島駅から歩き始める。猿候川、京橋川、元安川、旧太田川、天満川、太田川と西広島駅までに6つの川を越える。水の都の感がする。中学校の修学旅行で訪れ印象深かった原爆ドームが、今回は意外に小さく感じた。時代が進み大きな建物に見慣れたためであろう。茶屋は本通りにあったと言われているが、それらしきものは見つけられなかった。