MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

動きだす9月

/☆Go Back☆/

残暑厳しい9月です。今月は前半に埼玉の日工大でミニ鉄道フェスティバルがあり、数時間でしたが見学をしてきました(夕方にどなたかの講演会があったようです)。しかし、埼玉、台風のあとで、暑かったですね。まるで名古屋でした。でも、その数日後からは、秋雨の日が続きました。もう秋かなと思っていたら、また30℃を超える炎天に逆戻り。もう少しの辛抱だとは思いますが、早く涼しくなってもらいたいものです。

それでも、8月に比べれば、朝夕は涼しくなりました。庭に出て、線路の整備、そして運転、という機会も増えてきます。そろそろ工作や工事にも本腰を入れたいところです。今月は、5インチの蒸気機関車の整備と運転、そしてちょっとした修理。それから、45mmゲージの小さい機関車のキットの製作、そして、懸案だった45mmゲージの新線の工事を始めたこと、などが話題です。今回は、特に動画が沢山(全部で14本)ありますので、お見逃しなく……。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もよろしく……。

<Ajaxのトライ>

18号機になったAjax(エイジャクス)です。ドレンコックを直し、動輪の欠けを修復しましたが、9月になって、初めて火を入れました。ところが、サイドタンクに水を入れたら、まさかの水漏れ。かなり酷く、これではボイラに水が補給できません。しかたなく、最初にボイラに入れた水だけで、スチームアップのテストをすることにしました。

圧力が上がり、機関車の前面から操作するドレンコックで、シリンダ内の水を出し、いよいよ運転です。力強く動き出しました。走りっぷりは、なかなかどっしりとしています(重いからですが)。ナローではないため、車高が低く、煙突も低いので、運転していると顔の高さに煙がちょうど来るので、非常に煙たいですが、まあまあ走りっぷりは快調でした。メインラインを2周したところで、ガレージ駅へ戻って、今日はお終い。火を落としました。

キャブを取り外し、サイドタンクの中で防水をやり直すことにしました。水漏れは、右のタンクの底に貫通しているネジの穴です。ネジが緩みと、コーキングの劣化によるものです。このネジが馬鹿になっているうえ、深い位置にあるので、取り外すのに一苦労。インチ規格のネジなので、ナット回しなどの工具が合いません。なんとか取り外し、ステンレスの新しいネジで締め直し、バスコークでコーキングもやり直しました。

左のタンク内にはハンドポンプがあります。今回、初めて気づいたのですが、ハンドポンプの配管がボイラへつながっていませんでした。つまり、最初はハンドポンプを使っていたけれど、インジェクタを増設し、そのときハンドポンプの配管を取り外してしまったのです。この機関車は、軸動ポンプとインジェクタの2系列のみ、ということになります。

タンクの防水ができたので、2週間後に再びスチームアップしました。今度は水漏れはありません。しばらく走行した結果、どうも、ボイラへ水が入っていないようです。軸動ポンプの先のチェックバルブが固まっている可能性が大。再度確認が必要です。インジェクタも試しましたが、こちらは配管が緩んで外れている箇所が見つかり、やはり駄目です。今回もメインラインを3周したところで試運転は終了。ハンドポンプが有効なら、もう少し遊べたのですが……。

オープンキャブで走っているところです。18号機のナンバも付きました。エポキシ樹脂で修理した動輪も今のところは大丈夫のようです。もう一度、整備をして、今度はもっと長く走れるように頑張りましょう。

Ajaxの走行中の動画がこちらにあります。

<トピックス>

石炭がそろそろなくなりそうだったので、60kgほど購入しました。それが届いたので、ガレージ内へはAB20で運びました。今回は、OSから、ウェールズ炭(ビーンズ)を40kg、マンデリ炭を20kg取り寄せました。前者は煙が少なく熱量が多いもの、後者は煙が多く火がつきやすいそうです。両方を適時使うのが良いとアドバイスを受けました。60kgというのは、当社にとっては、3年分くらいになりますね。値段はこれだけで1万円くらい。

緑の機関車は、レトロなおもちゃで、ライオネル製です。中古品として購入しました。スタンダードゲージというものがあるらしく、54mmゲージだそうです。日本では、あまり見かけない珍しいゲージのようです。そんなに古い感じはありません。3線式の54mmゲージの線路なんてないので走らせられませんが、通電すると元気に動きます。

<ミニ鉄道フェスティバル>

9/8に埼玉の日工大へお邪魔しました。ここは、ライブスチームのメッカというべきところです。ミニ鉄道フェスティバルは、とても有名な大型鉄道模型のイベントの1つ。多くのサイトで詳しいレポートがあると思いますので、ご興味のある方は探してみましょう。井上氏がテープカットしているところは、須藤氏からいただいた写真です。

お昼頃にキャンパスに到着。ライブスチームが沢山トラバーサの基地に集まっています。ストーブが沢山焚かれているようなものです。暑かったですねぇ。

キャンパスを走るエンドレスは全長1km近くありそうな長さ。途中に駅があって、一般のお客さんを乗せる列車も走っています。大勢のスタッフが安全運行のために動員されていました。

星野氏のLNER K1に乗せてもらいました。後ろの客車に3人跨って乗れます。良い感じですね。直線が多いコースなので、こういったところでは、ナローではなく、メインラインの機関車が似合います。走っていれば涼しいのです。

すれ違ったのは電機の重連。どこかで見た機関車だな、と思ったら愛知の杉浦氏でした。

この大型の機関車に跨っているのは和田氏です。軸配置は4-6-2(マウンテン)。迫力がありますね。これくらいになると、人間では止められないでしょう。暑い中、皆さん、お疲れさまでした。

<Jackのトライ>

17号機Jackの2回めの運転です。どこも問題がないので、今回は運転を楽しみました。給水は軸動ポンプだけで充分で、インジェクタを使うような機会は滅多にありません。汽笛に僅かな漏れがあるので、これはコーキングをし直した方が良いかも。

とにかく快調です。トルクがあるのでゆったりとした運転が楽にできます。煙突が高いので煙くもないし、とても快適。

こうなると、やはり早くこの機関車に似合うトレーラ(給水タンク車)を作りたいです。また、大きさが揃った(スケールが1/4の)貨車も欲しいところです。

駅長を乗せて走っているところ。明らかに降りたがっていますね。

Jackの走行中の動画が4つ、1、2、3、4にあります。

<45mm新線に着工>

45mmと32mmのエンドレス線のほかにも、小さいライブスチームを楽しめる45mmゲージの路線を庭に新設する計画が以前からありました。どこにどう線路を敷くのか、いろいろ考えましたが、とりあえず、手近なところから初めて、少しずつ拡張していく方向で進めることに決めました。

本格的な工事は、もう少し涼しくなってからになりますが、とりあえず、ホビィ・ルームにあったLGBの線路を持ち出して、玄関近くの地面に置いてしまいました。西庭園の信号所の周辺です。カーブの半径は60cmと75cmを使用。直線も入りますので、一周の長さは7mくらいになると思います。線路は勾配が一番大事なので、地面よりも少し高い位置で水平にするため、レンガでかさ上げをしています(高くする理由は水捌けです)。

こちらが反対側から見たところ。信号所が20cmほど移動しました。あとは大きな鉢を2つずらしただけです。今はエンドレスだけですが、いずれポイントを設けて、引き込み線も増設したいと思います。

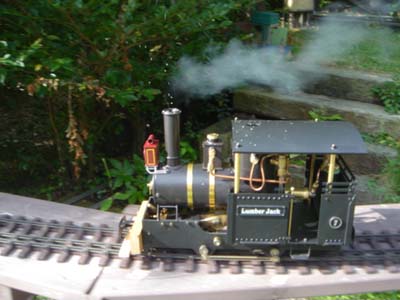

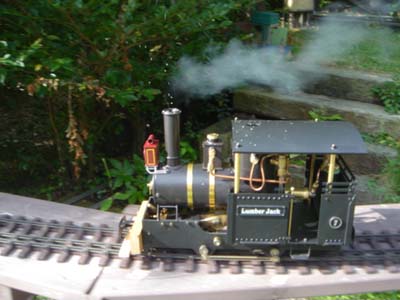

<Lumber Jackのトライ>

ドイツのRegner社のlumber Jackという機関車のキットを組み立てました。GスケールのB型タンクです。一番の特徴としては、T型ボイラであること。エンジンは首振りの2気筒。復動のかなり高精度のエンジンで、逆転機も付属しています。キットの内容は非常に完成度が高く、エンジンもボイラもほとんど完成していました。

エンジンはシャーシの内側に横置きになります。ギアで動輪へ伝動しますが、このとき1:2ほど減速します。フレームの外側には、クランクとサイドロッドがあります。動輪が小さく、いかにもナローらしいデザインです。

キットは1箇所だけハンダ付けが必要なところがありました。ほかの箇所がネジ止めだけなのに、どうしてここだけ? という感じです。しかし、すぐに完成。さっそく試運転をしました。ところが、ガスバーナの噴射口の部品が見当たりません。欠品だったようです。これを取り寄せることになりましたが、1週間でドイツから届きました。そのとき、オプションのヘッドライトもお願いしました。色が赤いのですが、まあ、このままで取り付けます。

走らせたところ、スチームアップも早く、とても快調でした。Regner社といえば、最初に購入したのはWilliという縦型ボイラの機関車でした。これは、首振り1気筒で、フライホイルを介してギアで減速しています。それに比べるとやはり本機はエンジンが2気筒なので走りが断然スムーズですし、また、(減速比の違いから)速度も出ます。

1箇所だけハンダ付けが必要だと書きましたが、エンジンへの蒸気が入る配管の部分でした。ハンダ付けで大丈夫だろうと思いましたが、煙室内にあるため、やはり高温に曝されたみたいで、分解してみたら見事に外れていました。そこで、もう一度、今度は銀ロウ付けでやり直しました。左に小型のガスバーナが写っていますが、最近入手したもので、小さいものには便利に使えます。ということは、このキットを組むには、銀ロウ付けの技術が必要、ということになりますね。

その後、また快調に走りました。最後の写真は、建設中の新線で撮影したもの。カーブが急なので、この速度が限界です。

後述のVincentに比べると、ギアの音はほとんど聞こえず、機関車らしい音がします。なかなか、煙が綺麗に上がっている良い動画が撮れました。Lumber Jackの走行中の動画が3つ、1、

2、3にあります。

<Vincentのトライ>

同じRegner社のVincentという機関車です。こちらの方が早く注文していたのですが、ようやく届きました。ボイラは普通の機関車タイプですが、首振りエンジンを1機、ボイラの上に水平に載せていて、工業用機関車の雰囲気です。特徴としては、フライホイールの軸から動輪への伝動にチェーンを使っていることでしょう。その後、ギア2段で減速しますので、速度はゆっくりです。ボイラが小さいので水がすぐになくなりそうですが、圧力があるときでも、スプレィ式ハンドポンプ(噴霧器みたいなやつです)を使って、水をボイラ内へ補給できる機構を装備しています。これは最近のRoundhouseの機関車にも装備されている機構ですね。最初に水を入れるときも、ネジを緩めたりしなくて良く、ワンタッチでとても便利なので、もっと普及してもらいたいものです。

走らせてみると、チェーンのメカニカルな音を鳴らして、個性的です。ゆっくりと走りますから、小さいレイアウトに向くでしょう。

新線はカーブが急で、直線も混じるので、速いと遠心力で機関車が転んでしまいます。Williと同様、Vincentはこういったナロー線にはぴったり。狭い場所にくねくねと線路を引き回したい人におすすめです。Williに比べても、若干走りが安定しているように思います。チェーンのフライホイル効果かもしれませんし、また、首振りエンジンの振動が上下方向なので、それが良いのかもしれません(Williの場合は前後方向)。

写真では、機関士が乗っていますが、これはWilliに付属していたホワイトメタル製の人形です。足の裏に穴があって、キャブには人形を立てるための突起があります。Regner社のカタログには、どの機関車にも個性的な人形が乗っています。オプションなのでしょうか。

Vincentの走行中の動画が3つ、1、2、3にあります。

<古くて小さなShay>

オークションでほとんどジャンクのつもりで購入したものです。ゲージは45mm。シェイのライブスチームです。製品ではなく、おそらく自作品だと思いますが、どこかに製作記事があったのかもしれません。非常にバランス良くまとまっています。アルコールのタンク兼バーナが欠品でしたので、これだけを適当に製作しました(これがなかったので、落札価格からさらに値引きしてもらえました)。

エンジンは首振りではなく、バルブ式ですが、ピストンは片押しの簡素なもの。2気筒が四角いブロックに収まっています。完全に自作されたものか、あるいは、サイトーのエンジンの改造ではないかと思われます。ボイラは下部に何本かパイプが飛び出した形のあぶり式ですが、完全に二重構造になっていて、外からは炎が見えません。この排気は、真上にあるボイラ上のドームから抜けます。つまり、ブローはありません。煙突からはシリンダの排気のみが出ます。オイルを送る機構(リュブリケータ)がありません。安全弁は前のドームの中にあり、これを外してボイラへ給水します。また、レギュレータ(速度調節)もありません。バックもできません。面白いのは、台車のギアに、一般的なベベルギアではなく、フェースギアが使われていることです。どこを見ても、非常にシンプルな設計ですが、たしかに壊れる箇所が少ないといえます。

期待していませんでしたが、水を入れて、火をつけてみました。古いものなので、染みこんだオイルが燃える臭いがします。しかし、どこからも蒸気は漏れません。少し押してみたところ、あっけなく走りだしました。とてもゆっくりですが、止まるようなことはなく滑らかです。力は弱いようですので、沢山の貨車を引くことは無理そうです。それでも、数分間走り続けました。サイドで動くエンジンやクランクが非常に魅力的です。メカニカルな音もシェイらしいです。やはり、シェイは森林が似合いますね。

シェイの走行中の動画が3つ、1、2、3にあります。

<イギリスからのレポート>

イギリスのTrenor氏から久しぶりに写真が届きました。South Tynedale Railwayの2フィートゲージの機関車で名前はNaklo。以前はポーランドでサトウキビを運んでいた機関車だそうです。

こちらも同じ鉄道の車両で、荷物&車掌車。それから、レストアを待っているディーゼル機関車。当社の趣味を察して送ってくれたようです。

<ドイツからのレポート>

ドイツからは、またも久しぶりのWagner氏です。彼の新しい5インチゲージの機関車で、KHD 20Bというそうです(たぶん)。

立派な橋を渡っていますね。どこかの公園でしょうか。人が乗っているところではなく、このようにスケール貨車を引いた写真は良い感じですね。

同じ新型機関車の写真。色違いで2機作られたようです。もう1枚の写真は彼の家らしく、池と橋が新しいものだとか。この池のこ

とを「Koi see」と書かれてきたので、「Koi」とは何だ? と尋ねたところ、「鯉 pond」のことでした。

<国内からのレポート>

佐藤氏の弁慶号が完成したようです。塗装が美しく、綺麗な仕上がりですね。これは3.5インチゲージで、OSのキットです。

星野氏からは、新作の工作途中の写真をいただきました。また32〜56mmゲージのバリアブルで、タミヤのギアを使われる計画とのこと。ボディは日本酒の箱で作られ、ピューゲルも自作されています。プロポーションが実に可愛らしいですね。

<DB81が弁天ヶ丘線へ移籍>

頸城鉄道のDB81を5インチにスケールダウンした佐藤氏の機関車が、我が欠伸軽便・弁天ヶ丘線に移籍することが決まりました。現在、佐藤氏の工房で修理中です。この機関車の実物は、蒸気機関車を改造して作られたディーゼル機関車で、森製作所の典型的な形をしています。サイドには「MORI」のメーカーズプレートがあります(以前に1枚、佐藤氏からいただいて、15号機のコッペルに付けました)。やはり、なにかのご縁があったのでしょうか。

「とれいん」誌に掲載されたときは、佐藤氏が完成させた当時で、ぶどう色をしていました。その後、緑に塗り替えられたようです。駆動部や制御部も佐藤氏が設計されたオリジナルのものです。19号機として弁天ヶ丘線を走るのは、もう少しさきになりますが、とても楽しみです。

<残暑>

蒸気機関車が増えたこともあって、石炭を燃やす日が多くなっています。でも、まだまだ暑い毎日です。もう少し涼しくなったら、さらに本格的な運行ができると思います。

/☆Go Back☆/