MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

シェイ来る

/☆Go Back☆/

タイトルは、「シェイくる」ではなくて、「シェイきたる」と読みます。念のため(笑)。

本レポートでも何度か製作段階の写真をご紹介させてもらっていました木内氏の5インチのシェイ(T型ボイラ、2シリンダ、2トラック、ミシガン・カルフォルニアの2号機)がなんと、弁天ヶ丘線に入線し、しかも、初運転です。詳しくはのちほど出てきますが、レンガサークルの踏切でスチームアップしている、この情景は素晴らしいの一言。こんなものが見られるだけで幸せです。本ものを見るよりずっと嬉しいのです。

ブログ化している「欠伸軽便鉄道の掲示板」でも報告しているとおり、西庭園の河川工事の後半。なんとか予定どおり完成しました。完成した翌々日にこのシェイが来て、しかも秋晴れ、ぽかぽかの小春日和で、こんなに素晴らしいことばかり重なって大丈夫だろうか、と心配になるほどでした。

<河川工事中盤>

全体の構成としては、深さがあって大量の水を溜める池が3つあります。その間を浅瀬の川でつなぎ、2箇所で水を落とす、というデザインになっています。

池の部分がブロックと防水塗料とモルタルでだいたい完成したので、途中の川の部分を作っています。両側はレンガを並べてモルタル仕上げ、底は粗めの砂利でコンクリートの洗い出し仕上げです。白い石が既に運び込まれています。2枚目の写真で川の中にぽつんとあるのは、小さな島。穴が開いていますが、ここに土を入れて、芝を植えます。

白い石が大量に運び込まれました。海外産のもので、少し珍しい石だそうです。1つが20kgくらいあるでしょうか。籠に入って運ばれてきました。

川の両側にその石が並べられています。1つずつ形を微妙に調整し、モルタルで固定されます。

線路が通る木橋の下をくぐり、石貼りの小道と交差し、そのあと、アーチ橋の下の池に流れ落ちます。この3つめの池は、アーチ橋の背後でさらに深くなり、そこに電動ポンプが設置されて、一番上の水源である古井戸まで地中のホースで水を送ります。つまり、ずっと同じ水で循環させるわけです。

<塗装工事>

母屋はグリーンのかかったスカイ・ブルーです。そうそう、スピットファイアの下面の色です。ほぼ塗り終わったところ。これから、白いペンキをぼろぎれで擦りつけて、ウェザリング(汚し)を行います。少々古びた雰囲気にするためです。

窓やドアがマスキングされています。ガレージの方はチョコレート色の壁でしたが、サーフェイサが塗られたところです。ガレージの西面は、どういうわけかサーフェイサがうまくのらず、後日別のサーフェイサを使って解決しました。こちらの壁はアイボリィになります。

塗装が終わって、足場が撤去されたところです。とても明るくなりました。パステル調で、ウッディから、カントリィな雰囲気へ変貌した感じ。

ウッドデッキも全面改築して3年めになりましたので、すべて塗り直しました。この写真は塗ったあとです。それから、このデッキの下部構造(鉄骨)も今回すべて塗装をし直しました。写真は、線路を置いて試運転をしているところです。

<河川工事終盤>

水を入れて、ポンプを稼働し、水を流す試験をしました。どこかから水が漏れていないかをチェックするためです。

耳を澄ませると聞こえる川のせせらぎが見事に再現されていました。これは大成功。周囲の芝を戻して、工事はもうあと少しですね。

駅長が流水テストを視察。浅いところは平気で歩いていましたが、深いところへはもちろん入りません。覗き込んでいるだけです。

<いろいろスケール>

西庭園の45mm線を走る緑の小型機関車。ナベトロを1両だけ引いています。

もう1枚は、クラシックカーのような車両。視察車というのでしょうか。アメリカに実際にあったもの(アメリカンナローとして最も有名なリオグランデ・サザン鉄道の1号視察車)のスケールモデルです。いずれも電動です。

バッテリ機関車のレジン・キットを組みました。新額堂で購入したものです。スケールはGですが、レールは16.5mmに乗ります。Gn15ですね。運転手の左腕がキットになかったので、肩から下をすべて針金とプラパテで適当に作りました。まだ塗装の途中です。奥にある無蓋車はホワイトメタルのキットです。

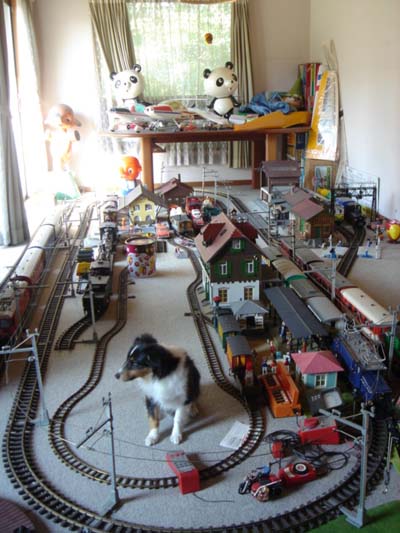

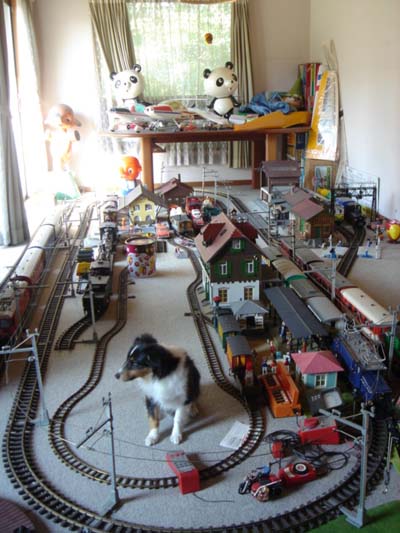

Oスケールのレイアウトもまだ工作室に鎮座しています。車両を替えてときどき運転をします。もうレイアウトとしてはだいたい完成の域なので、工作室にあるのは邪魔なのです。置き場所がまだ決まっていません。

ホビィ・ルームのGゲージ・レイアウトも相変わらずです。線路の拡張はありません。デジタル化もちょっと停滞中。内側エンドレスとポイントマシンはアナログのままです。パスカルが大きくなったので、ときどき架線が壊されています(すぐ直りますけれどね)。彼の足許にある赤いものが、デジタルの運転をするための無線コントローラ。

<クレーン>

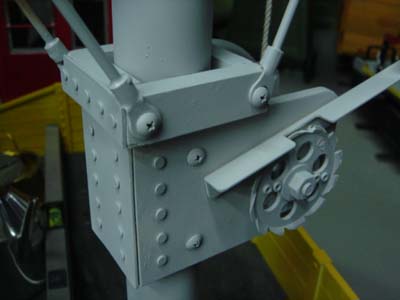

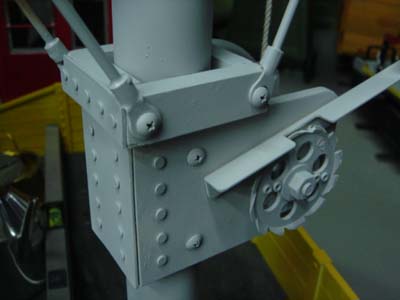

またも小工作です。車両に積載する小型クレーンを作りました。

ナローの雑誌「ガゼット」をぱらぱらとめくり、適当なプロトタイプを探しました。トラックの荷台に積まれているものを参考にしています。見えませんが、金属製の立派なハンドルを奢ってあります。反対側はプーリィをナイフで刻んで作ったノッチ(逆転防止機)があります。プラバンを貼って、適当にリベットを埋め込みました。写真は、サーフェイサを吹き付けたところ。塗装はこれからです。いちおう、無蓋車に取り付けてみました。

<河川工事終了>

3週間ほどかかりましたが、ほぼ予定どおり工事が終わりました。天候に恵まれたこともあります。引込み線は、小川と池を跨ぎますが、そこは写真のように木を渡し、その上に線路を置きました。線路だけよりはぐっと雰囲気が良くなったと思います。

芝も元どおり石のぎりぎりまで貼り直されました。もっと伸びてきたら、自然な感じになることでしょう。駅長はまだこの池を跳んで渡ることはできません。

橋の下が本ものの水面になったことは大きいです。風景や光を反射します。乗って通るときも、効果が絶大です。

川を蛇行させたデザインも、奥行きを強調する効果があって、とても良かったと思います。以前よりも、橋が遠くなった感じがします。

深い大きな池を作ったわけですが、こうして完成してみると、自然な小川に見えますね。石の小道が川とクロスする箇所は浅瀬の飛び石にして処理。そのあと、池に水が落ちるので、ここの音が一番聞こえます。

池のエッジに置いた白い石が、良い感じです。草が茂ったら、さらに自然な雰囲気になるでしょう。

木橋の陰が落ちていますね。ここに線路がある、というだけで、箱庭としてのスケール感が出てきます。つまり、小さいけれど、本もののサイズを想像できるような錯覚があるのです。線路や橋がもしなかったら、水遊びができる場所程度の雰囲気にしかなりません。箱庭に小さな水車小屋などがあるのは、このためなのです。

紅葉が赤くなってきました。良い季節です。庭に出て遊びたくなります。

駅長は仕事をほっぽりだして芝をむしっていました。まだ子供です。

<変なもの>

ガレージ駅に変なものが突然出現しました。

くるくる回っています。夜はこんなふうに青く光ります。幻想的です。いったいここはどこなんだ、といった感じ。

<ガーデン・レイアウト>

JAMコンベンションのときに作った庭園鉄道のレイアウトです。クローズアップの写真を撮りました。

ミニチュアの写真を撮るときは太陽光が適しますが、外にレイアウトを持ち出すのが大変。天窓から入った光がたまたまここへ当たっていたので、慌ててカメラを取りにいきました。

<シェイの日>

11/5はスペシャルディになりました。もともと、星野氏と井上氏が10月にいらっしゃる予定だったのですが、諸事情で都合が合わず、延期になっていました。その10月の予定日は大雨でした。11/5も1週間まえの予報では雨でしたが、このとおり、小春日和の秋晴れになりました(最高気温は22度)。

なんといってもメインイベントは、大阪の木内氏が持ってこられた5インチのシェイです。できたてのほやほや、エアテストはしたけれど、火はまだ入れていない、という機関車。1カ月延びたおかげで完成したのですね。超ラッキィです。車から降ろすときに手伝いましたが、軽いんですよ。60kgくらいしかありません。アルミを多用されているためだとか。

さっそく、ガレージ駅前でスチームアップです。石炭ではなく木炭を使われていました。煙突にブロアファンを載せています。エンジンに木内氏がオイルをさしています。さあ、いよいよ圧力が上がってきました。安全弁も吹いています。はたして半径4mのカーブが曲がれるのか。そんな心配をよそに、機関車は大変スムーズに動きだしました。木内さんは満面の笑顔です。そりゃあそうでしょう、7年もかかって製作されていたのです。その苦労が報われる一瞬です。

まずは、西庭園線とガレージ線のメインラインをゆっくりと走行。半径4mは大丈夫みたいです。それにしても静か。メカニカルなギア音が心地良く聞こえて、「ああ、シェイだな」という感じ。木炭なので、煙もほとんど出ませんし、水も飛ばないし、オイルも全然飛びません。これは、あとで聞いたら、オイル・セパレータという特殊な装置が装備されているためで、排気からオイルを分離して、煙突から吹き上げさせない機構が備わっているのでした。優秀ですね。

大丈夫そうなので、勾配を上って、半径3mのカーブがあるデッキ線へ向かいました。ここで小さなトラブル発生。この写真に決定的瞬間が写っていますが、後部台車へ動力を伝えるユニバーサル・ジョイントが外れています。ネジのゆるみだった模様。部品が1つ落ちたので、ここで、みんなで大捜索大会。3分後に発見されて事なきを得ました。

そのネジを締め直し、運転を再開。半径3mのカーブもクリアしました。デッキを走ると、木製の橋を渡っているかのような音が響きます。ギアやシリンダの音と相まって、素晴らしいサウンドでした。

これは、運転をさせてもらったときの写真。走りながら、キャブ内を撮影しました。ブロア・バルブが前衛的な角度に取り付けられていました。非常に好調で、力強く、しかも素直な感じです。火室も大きくて、安定してました。

<皆さん笑顔>

星野さんです。1周回ってきたら、笑顔になります。「うん、これは良いな」という感じでしょうか。玄関の横で、花に囲まれて、ナイスショットですね。

ライブ界の大御所といえば井上さんです。颯爽と森の中へ。「ボイラが良いね」と評価されていました。シェイも凄いし、井上さんも凄いので、木橋を渡るシーンは本日のハイライトです。

木内さんとは、本A&Bレポートに掲載されたシェイの写真がきっかけで知り合われた関根さんです。シェイが石畳路線を走るなんて、けっこう趣がありますね。この機関車の場合、なかなか反対側のショットは少ないものです。左側を見ると、木目のキャブが可愛らしいです(木部は奥様が製作されたとか)。

はい、運転させてもらいましたよ。とにかく静かにシャカシャカ走ります。さすがにギアード・ロコだけあって、悪い線路状態なのに追従性も抜群だし、勾配に対してもするすると走りますね。うーん、これは欲しいな、という羨望の機関車でした。

おじさんたちに混じって、広報部長N倉氏もいたのです。ライブスチーム初体験がシェイとは凄いですね。みんなで代わる代わる運転を楽しみました。

アーチ橋を渡ってデッキに上がったところで休息中のショット。右サイドの立方体の箱は、オイルのリュブリケータですが、外装が未完とのことでした。汽笛はスケール重視のものがついています。煙突の先のダイアモンド部は、真鍮の削り出しでしょうか、ずっしりと重かったですね。煙はおろか、煤もまったく出ませんでしたし、臭いもしませんでした。木炭って、こうなんだ、と初めて知りました。しかし、シェイはカーブにも勾配にも強くて、まさに庭園鉄道のためにあるような機関車かも。

<ティータイム>

これは須藤さんが持参された、超小型機関車。コンベンションのときの星野氏のレクチャに刺激されたのでしょうか。バッテリィが乗っていて、横にレオスタット(可変抵抗器)がついています。これがスピード調節用。車輪も自作だそうです。これで、トレーラを引いて、本線をなんとか1周されていました。

青い機関車は木内氏のコッペル。「ニイザキのコッペルを作っているなら、参考に」ということでわざわざ持ってこられました。渋いです。いろいろ改造されていて、とても参考になりました。キャブが思ったよりも高く、OSのコッペルよりも大きくて好みのフォルムでした。

星野さんが持参された1番のゼンマイ機関車。庭園のエンドレスを快調に走っていました。ほかにも0ゲージの機関車がデッキの線路で活躍していました。皆さん、重いのに、ちゃんと自分で遊ぶものを持参する、というあたりが凄いです。

木内氏のシェイと同モデルの45mmのライブを走らせました。井上さんに見られて、機関車も緊張したことでしょう。

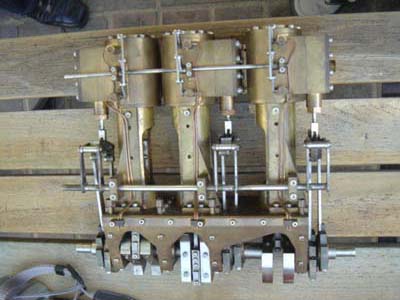

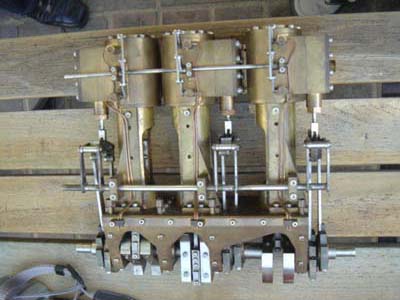

重いといえば、これは関根さんが持ってこられたシェイのエンジン部。3シリンダです。機関車は3.5インチ(4トラック)でも、エンジンは立派です。自転車の空気入れで動かしてもらいました。機関車ができたら、また素晴らしいことでしょう。

3時になったのでティーブレイク。枝豆とカレーパンとソーセージという不思議なメニューでした。

<運転手多数>

運転手が多いので、列車も多数走らせることができました。メインラインに4つか5つが同時運行していますので、どれかが停まると、たちまち渋滞ですが、大きなトラブルもなく、運転を楽しむことができました。

衣浦鉄道の杉浦さんにデキ3を運転してもらっています。もう1枚は星野さんです。

こちらは同じく杉浦さんで、ワークディーゼル。皆さん、もう有名モデラというか、超ベテランなので、なんの説明もいりません。安心して運転してもらえました。

さあ、この写真は井上さんにレストアしていただいたキャレット製の機関車(シングル・ドライバ)。もうぴっかぴかです。手前にあるのが、もともとのボイラ。これは安全弁の故障で破裂したのではないか、とのことでした。実はこの機関車にはテンダがあるのです。井上さんが直した機関車部を見て、それを真似て塗装のレストアをしようと考えていたのですが、井上さん、「そっちも直してやる」と今回テンダを持っていかれました。すみませ〜ん!

エンジンとは反対側の写真を最後に。前から見ると、ボイラが左に寄っています。煙室の真下にちょっと見えている真鍮製の箱が、オイル・セパレータです。

楽しい一日でしたね(特に木内さんには最高の日だったことでしょう)。弁天ヶ丘線としても、初めて外部の機関車を受け入れ、しかもこんな素晴らしい機関車の初走行に立ち会えたのですから、この上ない光栄だと思います。ありがとうございました。

<小春日和>

11月はまだまだ暖かいです。日中には20度以上になる日があります。爽やかで、庭園鉄道にはベストの季節ではないでしょうか。森の中の落ち葉もときどきバキュームクリーナで吸い取っていますので、このとおり、線路が隠れてしまうこともありません。

まだまだ、草木も緑を保っています。黄色や赤に色づいた葉もあって、カラフルです。もう少ししたら、みんな茶色になってしまいますからね。

さて、秋のオープンデーは11月、12月と、まだまだ続きます。晴れると良いですね。そして、次なる工作は……、と秋の夜長に思いを巡らせましょう。

/☆Go Back☆/